2月9日公開の映画『身代わり忠臣蔵』の著者が描く、感動の時代小説、特別試し読み!!

「荒廃した村に、人を呼び戻せ!」

老中・松平定信から突如呼び出された寺西封元。不安を胸に定信の元を向かうと、とんでもない依頼が……。

土橋章宏が描く、名代官の感動の時代小説

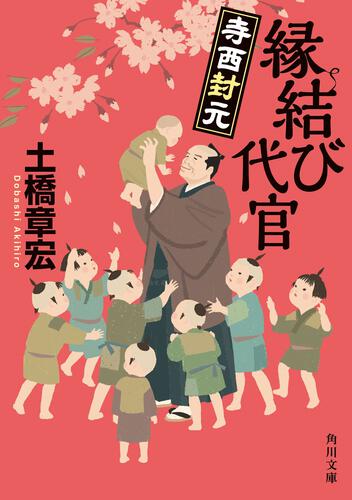

『縁結び代官 寺西封元』特別試し読み#03

「なんと……」

封元は固まってしまった。

代官と言えば、将軍の名代として天領を治める重要な役目である。しかし自分はただの御徒組頭だ。何かの間違いではないのか。

「不服か?」

「いえその……。あまりのことに頭がついてまいりませぬ。そもそも私のような

身分低き家に生まれた者は一生をその身分で過ごす。それが習わしであった。封元のような貧乏御家人は、傘貼りや

「前例はない。しかしそれがどうした。お主とて、上さまのゆかれる新たな道を切り開いたであろう」

「それは、その……。そのほうがよいと思いましたので」

「それ見よ。うまくいくなら、やり方を変えた方がよい。お主はなぜわしが昌平坂学問所を作ったかわかるか」

「おそれながら考えたこともございません。大変役に立ちましたが……。目的はなんでございましょうや」

「幕臣の中に埋もれている才を発掘するためよ」

「才を発掘?」

「さよう。身分は低くとも有能な者はいる。かような者たちを鍛え上げ、幕府の中枢で働かせればきっと成果を上げよう。世襲の者たちはすぐに保身を考える。そのような者はいらぬ。己のことばかり考えず、人のために才を生かす者が欲しい。そう思うて、学問所の門戸を大きく開いたのだ」

「さようでございましたか」

これまでは武士の御役目はほとんどが世襲であり、学問の重要性などあまり認識されていなかった。しかし、定信は学問を強く奨励していた。その奥にはそんな願いがあったのか。

「優れた者が優れた勤めをする。当然のことであろう。それゆえ学問吟味を行い、才ある者には重要な務めを任せる。不服か?」

「滅相もございませぬ。もし私にそのような才がありますれば、一心不乱に勤めまするが……」

言いながらふと考えた。このご老中こそ、もしかしたら大変な変わり者なのではないか。

「よし。ならば引き受けい」

定信が笑顔になった。

「代官というのはな、年貢を取るのがもっとも重要な務めだと思われておる。百姓から米を一粒でも多く取れば褒められ、出世もできた。天領における風紀の乱れや盗賊の横行、百姓たちの待遇などお構いなしにな。それゆえ今までの代官は、前任の者より一千石も二千石も余計に取って出世しようとしてきた。そうすると代官が変わるたびに納めるべき年貢は増やされ、百姓はどんどん困窮していく。

「なるほど、賢明な策にござりますな」

封元は

「全国の百姓は、旧来の制度の過ちで疲弊しておる。これを一新せねばならん。飛驒国もそうであったが、代官の世襲もよくない。長年、地元の有力者から

「はっ」

少なからず感動を覚えた。正直こそ人の道である。利益だけ求めるといずれ

しかし、幕府の頂点として、ここまで民や百姓たちのことについて考えた人がいただろうか。

そこまで考えて、ふと思い出した。かつて、老中の父である

「お話のほう、よくわかりました。身に余る役目かもしれませぬが、精一杯勤めまする」

夢中で答えた。胸が高鳴っていた。

「たやすくはないぞ、寺西。このところ続けざまに大きな飢饉があり、村々は困窮に

「そんなに多くでございますか。ゆゆしき事にございまするな」

「人が減れば田畑は荒れ、収穫も減り、村は滅びる。ひいては年貢の量も先細り、幕府も立ちゆかぬ。寺西、お主のもっとも大事な務めはなんだと思う」

「それは……。天領の復興、つまり米の増産でございましょうか」

「そのためにどうすればよい?」

「田畑を多く確保し、それを耕す人も確保することです」

「さすがは学問吟味で首席を取っただけあるの」

「えっ……。そうでございましたか」

まさか一番後ろで講義を聞いていた自分が一番の成績だったとは。

「首席ゆえ、もっとも厳しい塙に赴いてもらう。田畑はすでに足りている。残るは人じゃ。人の数じゃ。人を増やすことが、お主の何よりの務めよ」

「人を増やす……。難しゅうございますな。川の補修や田畑の開墾と違い、人の意識を動かさねばなりません」

「さよう。希望がなくては、人は子を産まぬ。絶望が生まれた子を殺す。今までのような代官では到底人は増えまい。この務めはぜひとも急がねばならぬ。寺西、三年以内に成果を出せ」

「三年、でございますか」

封元の胃がきゅっと締まった。汗が全身にしみ出してくる。

しかし考えてみるとご老中とてきついはずだ。身分の低い自分のような

(果たしてわしにそれができるのか)

そんな不安を見透かしたように老中は言った。

「責任はわしが取る。お主の思うままにしてのけよ。何かあればいつでも屋敷までたずねてこい。遠慮はいらぬ」

老中は励ますように、にっこりと笑った。

「わかりました。お引き受け致します」

この信頼に

その後、小姓に促されて御用部屋を退出すると、そのまま下城したが、どうやって家まで帰ったかよく覚えていない。やったこともない代官という務めを引き受けた上に、塙の人の数を三年以内に増やさねばならぬ。成果が出なければ、徒士の役目まで解かれるおそれがある。そうなれば自分を引き立ててくれた兄にも顔向けができない。

任命されたときは使命感に高揚もしたが、時がたつにつれよく考えてみると、課題が山積みだった。

*

湯島四丁目

十二年前、徒士となったとき、

それ以来、封元は蔵太と二人、質素に暮らしている。

封元はのろのろと着替えると、

夜になってもまだ暑さがひかず、

「父上、何かあったのですか?」

目を上げると、蔵太が心配そうに見ていた。

「ああ、少し考えごとをな」

「汁が冷めてしまいますよ」

「そう言うてもな。飯が

封元は箸を置いた。また胃が痛くなっている。

「どうしたのです。いつもは何を聞いても即答する父上らしくもない」

「実はな。今度わしは塙の代官になるのだ」

ため息をついて言った。

「ええっ!」

蔵太が

「なんだ、そんなに目を見開いて」

「だって代官ですよ。すごいことではないですか。父上、おめでとうございます!」

蔵太の目から涙があふれてきた。

「お、おい……。どうした」

「信じていました。きっとこのような日が来ると。いつも勤めや学業に

「まあ、そう考えると、めでたいことではあるがな……」

御徒組頭の身分では、城の御抱席にいるにすぎない。されど代官ともなると、今後将軍に御目見えする機会があっても不思議なことではない。武士としては華々しい栄転だろう。

「こんなおめでたいのに、父上はなぜそんなにふさぎこんでいるのです」

「ふむ」

封元は右手で

「たしかに、やりがいはあるな」

前向きな気持ちが湧いてくる。

「そうと決まれば、さっそく明日、小豆を買ってきましょう」

「小豆などどうする?」

「決まっているでしょう。赤飯を炊くのですよ」

「おお、そうか。なんとも久しぶりだな」

赤飯を炊くなど蔵太が生まれたとき以来である。

志摩がふっくらと炊いてくれた。

そもそも幕臣に取り立てられるまでは、自分が赤飯を食べるなど想像もできなかった。父を追って寺を出奔し、一人、

あのときを思えば苦しいことなど何もない。

「たくさん炊きましょう。お隣にも分けてあげないと」

蔵太が楽しそうに言った。

この明るくて利発な息子にはいつも助けられる。負うた子に教えられて浅瀬を渡るとはこのことか。

この子がいなければ、自分の人生はどれだけ

(よし。やってやろうじゃないか)

勇気が湧くとやることが見えて来た。

まずは塙村の詳細を調べ、代官の務めについても学ばねばならぬ。恐れるより、まずは問題を整理し、考え始めることだ。正直に、そして勤勉に。一命を

封元は武者震いした。

(続きは本書でお楽しみください)

作品紹介

縁結び代官 寺西封元

著者 土橋 章宏

発売日:2023年12月22日

民のために人生を捧げた名代官の感動物語! 書き下ろし。

幕府御徒組頭の寺西封元は、突然、老中首座の松平定信に呼び出された。ただごとではないと、不安を胸に定信の元へ向かうと、封元は驚くべきことを命じられる。陸奥国白川郡塙の代官になれというのだ。そこは、飢饉で困窮し、民が逃げ出しているという。定信からの信頼に応えるため、封元は代官を引き受けるが、塙の地は赤子が捨てられる絶望の地だった──。苦しむ民のために自らの半生を捧げた、名代官の知られざる感動の物語。

詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322302000997/

amazonページはこちら