「六人席はありますか?」

先陣を切って尋ねてくれたのは、そのまま俳優デビューをしても何ら問題ないのではないかと思うほど端整な顔立ちをした学生だった。順番待ちのボードに彼が「クガ」と書いたので、僕はその完璧さに立ちくらみを起こしそうになった。あのルックスで、名字が「クガ」。それだけで三十社は内定がとれそうである。

席に案内されると、クガ氏の「とりあえず何か注文しましょうか」に同調し、おのおのメニューと睨めっこを始めた。あんまり時間を使うと判断能力の低い人間だと思われやしないだろうか。パフェを頼むのはビジネスシーンに相応しくないだろうか。かといってドリンクバーだけを頼むというのもコスト管理ができない人間と判断されてしまうのでは。

「では、ドリンクバーを頼む人は挙手を」

クガ氏がそう言った瞬間、誰かがぷっと吹き出した。何事だろうと思って顔を上げると、先ほどから明らかに一人目立っていた大柄の男子学生が苦笑いを浮かべていた。意味がわからずしばらく呆然としていたのだが、

「いや……俺たち、ファミレスで緊張しすぎでしょ」

言われて初めて僕は――いや、僕らは全員、まるで面接の順番を待つような強ばった面持ちで居住まいを正し、メニューを賞状か何かのように大事に摑んでいたことに気づく。クガ氏がつられて笑い、

「ドリンクバーを頼む人は挙手してください――っていうのは、ないですよね」

「ないですね。国会みたいでしたよ」

全員笑った。笑って、ようやく自分たちが随分とおかしな精神状態にあったことに気づいた。

好きなものを好きなように頼みましょう。大柄の彼の至極もっともな提案を受け、それぞれ好きなものを好きなように注文することに決める。店員さんが笑顔で捌けていくと、緊張感からいくらか解放されたクガ氏が自己紹介を提案し、皆がそれに頷いた。

「では僕から」

控えめに右手を挙げる仕草も、クガ氏がやると何かの映画のワンシーンのようであった。彫像さながら彫りの深い目鼻立ちに、少し太めの眉が凜々しさを演出。それでいて昭和のスターを思わせてしまう古くささはなく、どこまでも今どきの好青年に見えるのが感動的であった。クガは「九賀」と書くそうで、下の名前は「蒼太」だというのだからいよいよ完璧だ。

九賀蒼太。完璧な名前を与えられたからこういう見た目になったのか、あるいは名前に見合う人間になろうと彼自身が自分を磨き続けたのか。

「慶應大学の総合政策学部で勉強をしています」あまりの完成度に拍手を送りそうになった。しかし彼がただ見た目と肩書きだけを買われて選ばれたわけでないことは自明であった。話し方、物腰、眼差し、どれをとっても爽やかで、自然と耳を傾けたくなる。言葉の選び方の端々に高い知性が滲み出る。これだけ完璧な人間が現れたら多少は僻みたくもなりそうなものだが、まったくそういった負の感情が湧いてこない。もっと彼と話がしてみたい、あるいは彼に認めてもらいたい、そんな風に思えてしまう一種の魔性を感じさせる男性だった。

時計回りで行きましょうということで次に自己紹介をしたのは、先ほど場の空気を和らげる発言をしてくれた大柄の男性――袴田亮さんだった。

「袴田さん、大きいですよね。身長どのくらいあるんですか?」という僕の質問に対し、

「一応、百八十七あります」

五人から歓声が上がるとすぐに人差し指を立て、

「調子のいい日は、百八十八ありますけどね」

ごつごつとした岩のような見た目に威圧されていたが、実に笑顔のかわいい人だった。高校時代は野球部でキャプテンを務め、今はボランティアサークルで代表をやっているとのこと。厚い胸板は趣味のジム通いで鍛え上げたものだそうだ。

「明治大学に通ってます。気合いと根性は誰にも負けません――って言うと、筋肉馬鹿かと思われるかもしれないけど、ほどほどに頭にも色々と詰まっていると思うんでよろしくお願いします。チームの和を乱すやつは大嫌いなんで、そういうやつ相手にはすぐに手が出ると思うんですけど、愛のある暴力は大目に見てもらえると嬉しいです」

ひょっとすると本気なのだろうかとこちらが一抹の不安を覚えていると、

「いや、真に受けないでくださいよ」と熊のぬいぐるみのような柔らかい笑みでこちらの緊張感をほぐし「来月、最高のチームディスカッションをかましてやりましょう」

僕らの拍手が収まったタイミングで店員さんが現れ、生クリームがたっぷり挟まれたロールケーキを持ってくる。「あ、私だ」と手を挙げたのが、ちょうど自己紹介の順番が回ってきた女性であった。

「矢代つばさって言います」

目の前に置かれたロールケーキを見つめるような格好でお辞儀をし、耳より前に垂れてしまった髪を右手でするりと戻しながら顔を上げる。そんな矢代さんに対し、先ほど自己紹介を終えたばかりの袴田さんが恐る恐るといった雰囲気で、

「矢代さん、半端じゃなくお綺麗ですよね」と、周囲に同意を求めるように口にする。

矢代さんは照れ笑いを浮かべたまま軽く右手で顔を隠しつつ、遠慮がちに「ありがとうございます」と返した。

いえいえ、私、全然綺麗なんかじゃありません――そんなことを口にした日には天罰が下るのではないかと思うほどの美人だった。九賀さんの格好よさもとびきりのものがあったが、矢代さんもまた別格だ。どこかの女性誌でモデルをやっていてもおかしくないと思ったのだが、「バイト先はファミレスです。こことは別のチェーンですけど」とのことだった。就活生にしてはやや髪色が明るいが、地毛がこういう色なんですと言われれば、まあそんなものかなと思える絶妙な色をしている。

「国際問題に興味があって、今はお茶の水女子大学で国際文化を学んでいます。海外旅行も好きで、去年は二カ月かけてヨーロッパ五カ国を旅してきました。語学力にも自信があります」

就活期間は誰でも多かれ少なかれ自己紹介慣れをするものだが、彼女の喋り方は今までの誰よりも堂に入っていた。喋りながら五人全員を平等に、順番に、躊躇なく正面から見つめるので、自分の番がやってくると情けないことに赤面しそうになった。あまりにつけ入る隙がない。これは就活仲間にはなれても友達にはなれないに違いない。こちらが勝手な距離を感じていると、途端にはっとするほど劇的に相好を崩し、

「ってあれだな……ちょっと固いな、今のは。やっぱなしで」

親友に見せるような油断しきった笑みを浮かべた。そして隣に座っていた嶌さんの肩を軽く叩いて、恥ずかしそうに俯いてしまう。抜きどころまで計算してやっているのだとしたらそれこそ超人的な試合巧者なのだが、たぶんそういうわけではないのだろう。オンのときに見せる城壁が高く見えるからこそ、オフになったときの脇の甘さがこちらに安心感を与えてくれる。

彼女に拍手を送ると嶌さんが自己紹介を始める。彼女については以前、喫茶店で話を聞いたときとほとんど同じ情報が繰り返された。名前は嶌衣織、今は早稲田で社会学を学んでいます。バイト先はプロントです。新規の情報が少なかった分、僕は持て余した時間で彼女の横顔をぽうっと見つめてしまう。節操のないことを言うわけではないが、嶌さんも間違いなく美人である。矢代さんがすらりとしたモデル風の美人であるのに対して、嶌さんはそこはかとないあどけなさを残す清純派女優系の美人だ。どことなく二人の間には姉と妹程度の年の差があってもおかしくないように見える。

嶌さんの次は僕の番だった。波多野祥吾という名前で、立教で経済学を専攻しており、街をたまにぶらぶらするだけの散歩サークルに所属していることを少しおどけて紹介する。これといって打ち込み続けている特殊な経験はないが、新しいものに挑戦する探究心は人並み以上に持ち合わせているつもりで、常々『普通にいい人』を目指して生きています。これまでの面接で感触のよかった言葉をモザイクアートのようにつぎはぎして並べ、淀みなく挨拶を終える。

最後の一人は森久保公彦さんという男子学生だった。見るからに賢そうな縁なしの眼鏡と鋭い目つきから勝手に東大生に違いないと踏んでいたのだが、一橋大学の学生とのこと。いずれにしてもとんでもない秀才である。ファミレスに来てから最も口数の少ない森久保さんだったが、自己紹介も最も簡潔だった。大学名、学部名、そして名前を告げ、よろしくお願いしますで締める。これ以上のやりとりをする気はありませんという様子で背もたれに寄りかかったので、誰も追加の質問はしなかった。空気が悪くならないよう、大柄の袴田さんと、美人の矢代さんが笑顔でちょっと大げさなくらいに拍手をする。

余談になるが、就活中に東大生に遭遇することはままある。集団面接で東京大学から来ました誰それですという自己紹介を耳にした瞬間に、なぜだかこちらには得も言われぬ緊張が走る。ただ東大生だからといってとんでもなく優秀というわけでは必ずしもなく、いざ話し始めると当たり前だが彼らも同じ人間なのだなといい意味で安心させてもらえることがある。

何でこんなことを考えたのかというと、五千人から選抜された僕ら六人の中に一人も東大生がいなかったからだ。学歴は所詮、学歴でしかない。スピラリンクスは本当に僕らの内面を見て最終選考に残してくれたのだと考えると、胸の奥からは感動が込み上げてくる。

皆さん先日の震災は大丈夫でしたかだとか、あれだけの災害があったのに意外に選考日程ってずれないんですねだとか、そういえばどこそこの企業の人事部が炎上してましたねだとか、当たり障りのない話題を経て、僕らはようやく本題に移った。

「ひとまず、スピラが持ちかけられている案件を事前にある程度把握しておくべきだと思うんですね」九賀さんは凜々しい眉を鋭角に整えながら言った。「当日どんな課題を言い渡されたとしてもいいように、議論の指針はきちんと持っておくべきだと思うんです。調べるのは簡単じゃないと思いますが、やっぱり情報がないと対策の立てようもないですし」

「確かに。ちょっとその辺をおのおの調べて、また集まるっていう方向がよさそうですよね」と袴田さんが太い腕を組み、

「そうしましょう」と矢代さんが頷く。「私はいっそ定期的に集まる日程を決めちゃったほうがいいと思うんですけどどうですかね。例えば毎週日曜日の午後五時に集まる――とか」

「いいと思います」と残りの三人が同意したところで、メーリングリストとSNSのスピラ上での小規模コミュニティを作成することになった。全員が集まれない日があることも想定しつつ週二回、火曜日と土曜日の午後五時に対策ミーティングを行うことも決まった。

議論がもたつかずに、決めるべきことがするすると決まる。日頃あまり体験しないスピード感に感動しながら、僕はやはり彼らが残るべくして残った候補者なのだなと実感する。

「みんなで、同僚になりましょう。なれそうな気がします」思わずこぼれた僕の言葉に、

「やりましょう」九賀さんがやはりとんでもなくハンサムに頷く。「あまりにイレギュラーな最終選考の形式なので言われた直後は戸惑いましたし、学生のプライベートな時間を使わせるやり方はどうなんだろうと思いもしたんですけど、よくよく考えればそれはエントリーシートを書かせる作業だって同じ。事前にグループディスカッションのメンバーを教えてくれる――これって実はものすごく『フェア』なやり方だなと思い直しました。しっかりといいチームを作り上げて、全員でスピラの同期になりましょう」

(つづく)

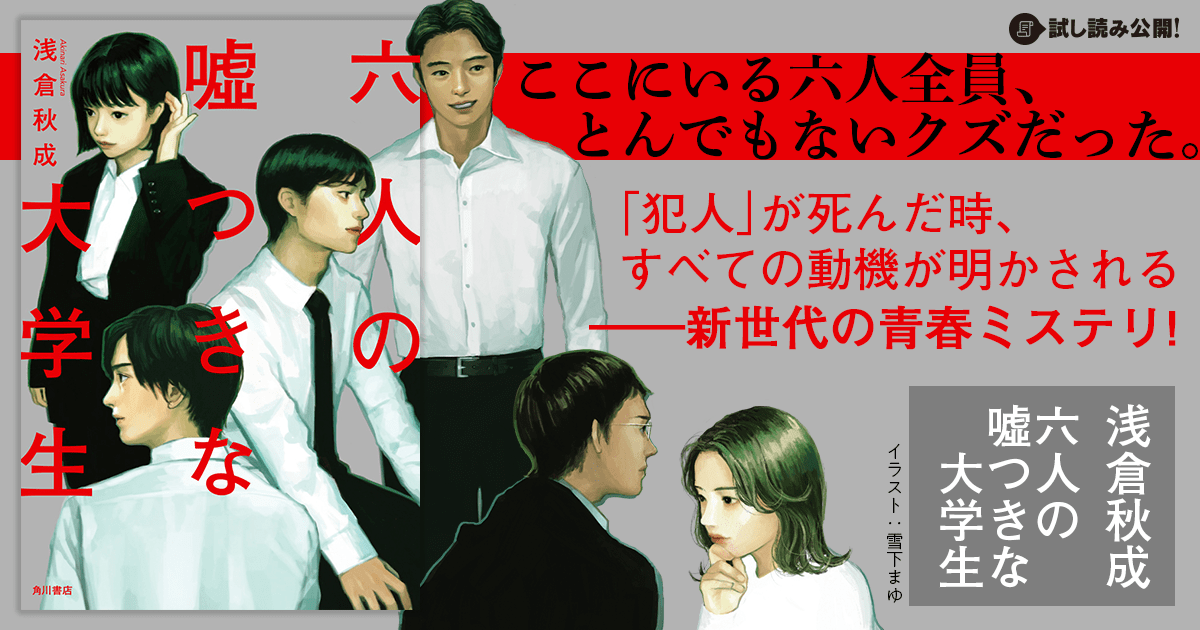

▼浅倉秋成『六人の噓つきな大学生』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322005000377/