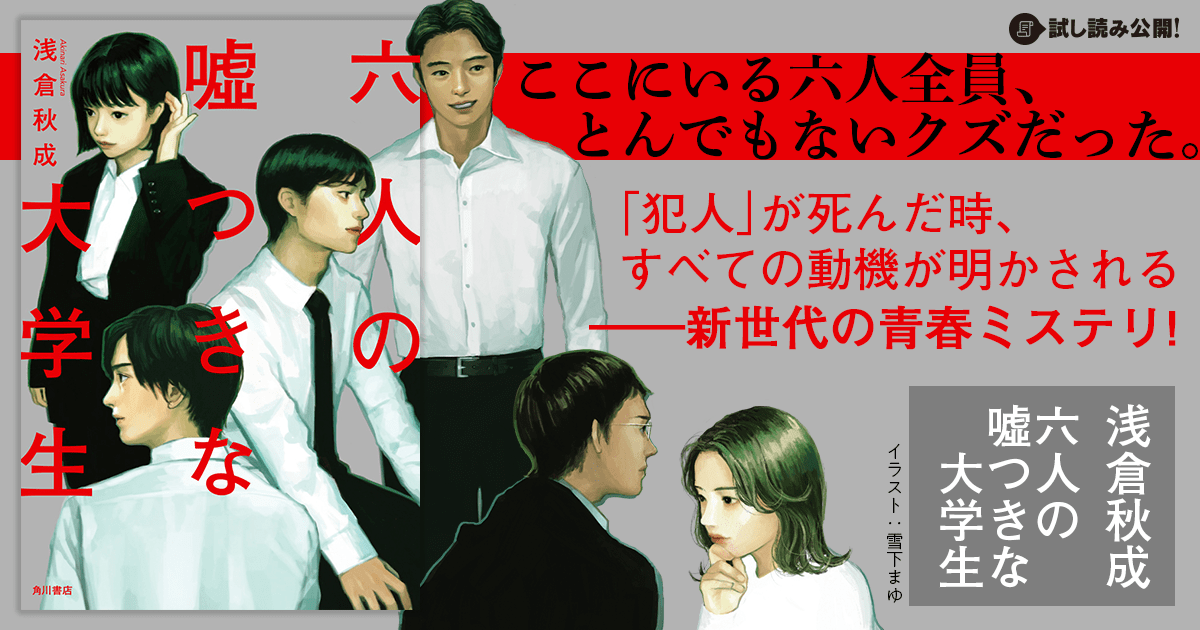

2019年に刊行された『教室が、ひとりになるまで』で、推理作家協会賞と本格ミステリ大賞にWノミネートされた浅倉秋成さんの最新作『六人の噓つきな大学生』が3月2日に発売となります。

発売に先駆けて、前半143Pまでの大ボリューム試し読みを公開!

成長著しいIT企業「スピラリンクス」が初めて行う新卒採用。最終選考に持ち込まれた六通の封筒。

個人名が書かれたその封筒を開けると「●●は人殺し」だという告発文が入っていた。

最終選考に残った六人の嘘と罪とは。そして「犯人」の目的とは――。是非お楽しみください!

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

今までの二人に比べると、実にシンプルな二枚の写真だった。

一枚目は大胆に肩を出した深紅のドレスを纏った綺麗な女性の写真。黒いソファに座り、白く長い足を持て余すように小さく曲げ、カメラに向かって悩ましげに微笑んでいる。髪色がかなり明るく、化粧も派手ではあったが、間違いなくそれは――矢代さんであった。

一枚目が明らかにプロの手により撮られた写真であるのに対し、二枚目は九賀くんの授業風景を捉えた写真と同様、どうやら盗撮されたものらしかった。繁華街の雑居ビルに入っていく私服姿の矢代さんが、おそらくは向かいの歩道から収められていた。

矢代つばさは商売女。錦糸町にあるキャバクラ店「Club Salty」で働いている。

(※なお、袴田亮の写真は九賀蒼太の封筒の中に入っている)

たった一手で展開が激変したオセロのように、写真の登場によって今までのあらゆる違和感が胸の中で整理されていってしまうのがわかった。お酒が妙に強かった理由、酒の席での態度が堂に入っていた理由、喋るのが誰よりも上手だった理由、身のこなしが魅力的に見えた理由、学生の身分でエルメスの鞄を持つことができた理由、インタビューできるような社会人の知り合いが妙に多かった理由。白から黒へと、納得が連鎖していく。

「……どうりで」

それは悲しいことに全員の気持ちを代弁してしまう言葉だったのかもしれない。しかしそれをつぶやいたのが九賀くんだったので、僕は絶句した。

「なにそれ?」矢代さんが強気に突っかかると、

「……いや、別に」

「別にじゃないでしょ。何が『どうりで』なの?」

「何でもないよ、ただ、どうりで、って……それ以上の意味はない」

矢代さんはしばらく黙り込んでいたが、やがてそれが最善であると考えたのだろう。開き直ったような笑顔を見せて、

「私のはデマじゃない。ここに書いてあるとおり。私はキャバで働いてる。でもそれが何? ただ飲食店でアルバイトをしてるだけ、何か問題がある? 犯罪でもなんでもないでしょ? 確かにファミレスでバイトしてるって噓はついていた。けどそれ以外で非難されるいわれはない。私、何か間違ってる?」

彼女の言い分よりも、何よりその態度に圧倒されてしまった。誰もが反論を諦め、彼女の前に口を閉ざす。会議室の空気がまた一段と、重くなる。段々と自分たちが築き上げてきたものだけでなく、この会議の目的すら見失いそうになってくる。誰が選ばれても正解だと思います。精鋭の中から最も秀でた一人を選ぶはずだった会議は、いつからか、誰がこの室内で最もマシかを選ぶババ抜きの様相を呈し始める。

「……自分の分の写真も用意してたのかよ」

どこまでも重厚な、さながら深海のような圧に堪えかねたように、袴田くんがこぼした。

「どういう意味?」

「どういう意味……って、矢代が自分で、自分の分の写真も用意したんだろ」

「まだそんなこと言ってるの? 呆あきれた」矢代さんは皮肉めいた笑みを浮かべると、「犯人なんて、どう考えたって一人しかいないでしょ」

何も決定的な証拠はないが、誰が最も疑わしいかと訊かれれば、僕も矢代さんを挙げてしまう。朝から様子がおかしかったのは言わずもがな。僕以外は気づいていないかもしれないが、先ほどの彼女は扉付近で不審な動きを見せていた。そして森久保くんが封筒を開けるときには不敵に微笑み、挙げ句、森久保くんに一票を投じた。どう考えても、最も怪しい。

しかし確かに、彼女に対する告発が封筒の中から出てきたとなると、話は少し変わってくる。そもそも犯人はわざわざ自分に対する告発も用意するのだろうか。会議室には六人いて、封筒は六つ用意されている。どう考えても、六人それぞれへの告発が用意されているとしか思えず、必然的に犯人は自分に対する告発も用意していると予想せざるを得ない。果たして犯人はどういうプランで内定を手中に収めようとしているのだろう。

五人の顔を一瞥するように視線を走らせると、森久保くんが何やら小さな紙片に目を通しているのが確認できた。名刺サイズの白い紙。森久保くんはやがて僕の視線に気づくと慌ててそれを握り潰すようにして隠し、そのまま俯いた。

「封筒を用意できたのは、一人だけ」

矢代さんは言い切ると、扉のほうを見つめた。

「封筒は床から生えてきたわけじゃない。扉の後ろに隠してあっただけ。会議が始まるまではそこの入り口の扉、開けっぱなしになってたでしょ。内開きだから、扉を全開にして固定しておくと、その裏に死角になるスペースができる。だから会議が始まる前までは――それこそ人事の人も含めて――誰も封筒の存在に気づかなかった。でも扉が閉まると遮るものがなくなるから、会議が始まると同時に全員が封筒の存在に気づく。誰が用意したのかわからない封筒が、突然、自然に会議室の中に現れる――そういうふうに見える仕組みだったわけでしょ」

「そんなの言われなくてもわかってるんだよ。だったら何だって言うんだよ」

袴田くんの問いかけに対し、矢代さんはいかにも面倒くさそうに、

「犯人はお家でせっせとみんなのマイナス情報をかき集めて、それをご丁寧に封筒に詰め込んだわけでしょ。それで用意した封筒をどこかのタイミングでうまく、自分が用意したことがバレないように会議室の中に設置しなくちゃいけなかった。じゃあ、どうしようかって、できる対策はたったの一つで、誰よりも最初に会議室の中に入って、いい場所を見つけ、封筒を設置しておくって話になる。だからみんなで渋谷駅に集合しようなんて言われたらさぞ腹立たしかっただろうと思うよ。適当な言いわけを用意して断らなくちゃいけなくなる」

矢代さんが示唆している人物は、明確であった。

全員の視線が集まり、燻り出されるように口を開かざるを得なくなった森久保くんは、

「……暴論だ。それこそ何の証拠もない」

ずれてもいない眼鏡の位置をやたらと細かく修正する。

「さっきはさすがに笑った」しかし矢代さんは一歩も引かずに、堂々と語る。「自分で用意した封筒を開ける理由をもっともらしくべらべら喋って、あんな滑稽な人間、なかなかいないよ。あまりにも白々しいから感激して一票プレゼントしてみただけ。たぶんもう一票も入らないと思うから、せめてもの餞別。先に認めたほうがまだ罪は軽いと思うけど、どうする? しらばっくれる?」

「か」わかりやすく口ごもったことを隠すように、森久保くんはわざとらしく咳払いをしてから作り物めいた笑みを浮かべ、「勝手に話を進めないで欲しい。濡衣だ。あんなもの誰にだって、どんなタイミングでだって置くチャンスがある」

「少なくとも私たちがこの部屋に入室してから扉付近で不審な動きをしてる人はいなかった。さすがにあの大きさの封筒を扉の裏に隠そうとしたら誰かの目につく。確実に誰も封筒を設置するような動きはしてなかった――なのに、私がトイレに行くとき、そこにはすでに白い封筒が隠してあった。そのときは何なのかよくわからなかったし、開始直前だったからあまり気に

もしなかったけど……今思えばあれはその白い封筒。設置できたのは、森久保くんしかいない」

「……理屈をこねられ続けても、所詮は空論だ。何も証拠がないなら――」

「ずっと回ってるって言ってたよ、会議が始まる前から」

矢代さんが指で示す先には、カメラがあった。

「一台は隣の部屋に繫がってる監視用、残りの三台は録画用。見たところ、録画用には小さい液晶ディスプレイもついてる。動画を確認することはできると思うけど、大丈夫?」

森久保くんは、どうぞ、とは言えなかった。

人事部が設置したカメラを勝手に止めてしまっていいものかという異論は多少噴出したが、今は非常事態、映像の確認が最優先だとなった。扉に向いていた一台のカメラを三脚からとり外し、録画を停止。折りたたまれていた液晶ディスプレイを開いて、テーブルの上に設置し、全員が動画を見られるような態勢を整える。タッチパネル式だったディスプレイで最新の録画ファイルを選ぶと、動画が始まった。

最初に映し出されたのは、カメラの設置をしていた人事の姿であった。

やはりカメラは、最初の入室者――森久保くんが現れるより前に、回り始めていた。

小さな液晶ディスプレイの画質は美麗とは言いがたいものであったが、テーブルの上に置いてあるゴマ粒の数を確認しようとしているわけではなかった。これで十分だ。人事の社員が退室してしまうと、画面はそこから数分間、ただただ何の変化もない無人の室内を捉え続けた。テーブルと、やがて森久保くんと九賀くんが座ることになる席、それからその奥の扉を、色気のない絵画のように、じっと映し続ける。実質的にカメラの操作担当になっていたのは僕だった。あまりにも変化がなさすぎるので、誤って一時停止をしてしまったのかと疑いたくなるが、画面右上には間違いなく三角の再生マークが表示されていた。早送りを押すべきだったのかもしれない。しかし僕は――僕らは、辛抱強く、代わり映えのしない画面を注視し続けた。

動画を見始めて数分が経った頃だった。テーブルが揺れているのは気のせいではなく、森久保くんが貧乏揺すりのように体を揺らしているせいだと気づく。森久保くんはそのまま耐えられなくなったようにテーブルから離れ、腰に手をあてる。数分間息を止めていたのかと紛うほどに、顔が真っ赤に染まっていた。さらには、あぁ、あぁ、とおそらくはスピラの社員がいるメインのオフィスにも届いたであろう、尋常ではない奇声を二度ほど上げる。

「違うんだよ、違うんだよ! 違うだろうが!」

その豹変に恐怖すら覚えそうになったとき、画面に変化があった。鴻上さんに連れられた森久保くんが、入室してきたのだ。森久保くんは慇懃にお辞儀をすると、最も扉に近い末席に自分の荷物を置く。やがて鴻上さんが退出すると、急にきょろきょろと室内を物色し始める。

「説明をする。説明を聞いて欲しい。わかったから。わかった! 動画はもういいだろ!」

動画の中の森久保くんは扉の裏側をしばらく見つめると、静かに自分の鞄に手を伸ばした。そして中から摑み出したそれを、そっと扉の裏側に隠した。それは疑いようもなく、間違いなく、確実に――

「最悪だよ、最悪だ!」

あの封筒であった。