試し読み

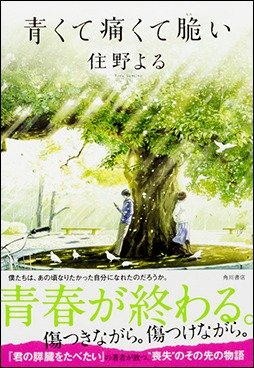

【試し読み】住野よる『青くて痛くて脆い』

『君の膵臓をたべたい』の住野よるさんの1年ぶり最新刊が、3月2日に刊行されます。

これにあわせて、 カドブンではいち早く冒頭の試し読みを公開いたします。

青春の煌めきと残酷さを描いた、”喪失”のその先の物語。

住野さんご自身も「今までを塗り替える最高傑作」と仰る新境地です!

僕ら、その季節を忘れないまま大人になる。

あらゆる自分の行動には相手を不快にさせてしまう可能性がある。

高校卒業までの十八年間でそういう考えに至った僕は、自らの人生におけるテーマを大学一年生にして決めつけていた。つまり、人に不用意に近づきすぎないことと、誰かの意見に反する意見を出来るだけ口に出さないこと。そうしていれば少なくとも自分から誰かを不快にさせる機会は減らせるし、そうして不快になった誰かから傷つけられる機会も減らせると考えた。

だから大学で初めて秋好寿乃を見た時には心底、世の中には自信過剰で愚かな、そして鈍い人間がいるものだと、馬鹿にした。

大学一年生になって二週目の月曜日。授業選びもあらかた終えて、今週からいよいよ本格的に勉強が始まる。そんな、大学生に最も正しい意欲がある日、サークルにも属さず、新入生レクリエーションにも出なかった僕は一人ポツンと、大講堂の端っこに座っていた。それなりの、静かな大学生活を望んでいた。

三時限目、一般教養の、平和構築論だったような気がする。教科書をぱらぱらとめくり待っていると、やがて講師が静かに教壇にあがり、一年生ばかりの空間には素直な静寂が満ちた。

しかし、九十分という未体験の集中力を要求される授業時間に、学生達の心の糸は当たり前に弛緩を始めた。さわつきだす講堂、講師も毎年のことで慣れているのだろうか、別段注意をすることもなく授業は進んだ。

僕も多分に洩れず、そもそも高校の授業時間にすら集中力を対応させられなかった部類の人間だった。九十分という授業時間はこの春の陽気のもと悠久の時のように思え、まさかその感覚から四年間抜け出すことなく過ごすだなんて思いもしなかった。

早速退屈に思えてきた授業。端っこの席で、僕は窓から外を見ていた。授業がない学生達の笑い声と、鳥の鳴き声が陽の光に溶けていた。

そんな麗らかな陽気を乱す、その声は、ちょうど僕の頬杖の位置がずれ、頭がかくんと下がった時に聞こえてきた。

「すみませんっ、質問してもいいですか?」

大きく快活な声が、静かな講堂に響き渡った。起きていた皆が、声の主は誰かときょろきょろする。僕も同じく気にはなったのだけれど、あたりを見回す必要はなかった。声は、僕の席から右側に一つ席を飛ばした場所にいる女の子から聞こえてきたからだった。盗み見ると、彼女は真っすぐ、自分の正しさを誇示するように右手を天井に向けて伸ばしていた。

講義を聴いていなかったから、僕は講師が質問を募ったのだと思った。ところが、彼女の強い視線の先にいる高齢の講師はつまらなそうな顔で「質問は後で受け付けますよ?」と彼女に手を下ろすよう促した。僕が片目で見守る中、彼女はそろそろと手を下ろしたものの、その不満気な表情が教壇からも見て取れたのだろう。講師が「今でもいいですが」と言うと彼女は生き生きとした表情になって、講堂中に届く声で礼を言った。

思えばこの時、彼女が平凡な学生には到底考えつかないような考えを披露してみせ、講師と議論したなら、大学には凄い人がいるもんだなんて、僕の中で大学生というものに面白みを期待出来る思い出となっていたかもしれない。そして、きっとそれだけで終わっていただろう。

そうはならなかった。

「この世界に暴力はいらないと思います」

そんな言葉で始まった彼女の質問、という名前を借りただけの意見表明は、正直、小学校の道徳の授業で習ったような、聞いているこっちが恥ずかしくなってしまうようなものだった。

いわゆる、理想論ってやつだろうか。講師は話を聞いてから嘲笑を隠しもせず「それはそうなればいいのは皆が分かっています」と言った。講堂内からは小さく「うわっ」「なにあれ」「痛たた」と聞こえてきていた。空耳じゃない。

講師との会話を通じて、恥をさらし終えた彼女が黙ると、授業はまるで彼女の存在を無視するように、それでいてどこかの誰かを馬鹿にするような雰囲気をまといながら進んだ。

僕がその後、改めて彼女に視線を送ったのは、授業を中断してまで自らの意見を発表したがる人物像に興味があったわけじゃない。ただ僕の中に、馬鹿な発言をした奴が否定された時の不機嫌そうな顔を見て面白がるようなところがあっただけだ。

だからちらりと横に座っている彼女の表情を見た時には、残念とまではいかないけれど、意外には思った。彼女が、傷ついたような顔をしていたからだ。ショックを受けているような顔をして前方を見ていた。

僕は、彼女のような行動をする人間を中学高校でも見たことがあって、その思考のパターンを決めつけていた。どうせ、自分の言い分だけを信じ、理解してくれない周りを馬鹿にしているようなタイプの人間だと思っていた。だからその種類の人間にありがちな、否定された時の不機嫌さを彼女が見せていなかったことが、意外だった。

関わろうとは思わないまでも、僕はきっとその時の彼女の顔に、興味を持った。

でも、あくまでその興味というのは本当にただ街中で少し変わった音楽が聞こえて来た程度のものだったから、チャイムが鳴る頃にはもうどうでもよくなっていた。

出席確認用の一言感想アンケートを提出して席を立つ。月曜日の四時限目に授業を入れていなかった僕は、遅めの昼食を取るため食堂へ向かうことにした。

大学では、中途半端な時間の食堂にもそれなりに人がいる。まだ慣れない空気の流れる場所で寄る辺なく心をふわつかせながら日替わり定食をトレーの上に揃えた僕は、窓際の四人掛けの席へと座り、手を合わせて味噌汁に口をつけた。

「ねえ、一人?」

自分と関係のない声なんて風景に交じる雑音だ。この時も当然自分が声をかけられているなんて思わなかったから、僕は白身魚のフライを口にくわえた。ざくりという気味のいい音を立てて千切れたフライを思わず皿の上に落としてしまったのは、突然肩をつつかれ驚いたからだ。

箸を構えたまま顔をあげて、もう一度驚いた。さっきの授業で横に座っていた痛い彼女が、トレーの上にカツカレーを載せて立っていた。何故か僕は彼女とカツカレーを交互に見てしまった。

「ねえ、一人?」

繰り返された質問で、さっきの言葉が間違いなく僕に向けられたものだったのだと分かった。

「え、あ」

どうして話しかけられたのか分からなかった。しかし、噓をつく必要もなかった僕がひとまずこくりと頷くと、彼女は歯を見せていやに血色のいい顔で笑い、トレーをそろり僕の対面の席に置いて座った。

「さっきの授業、横の席だったよね、私も一人なんだけど一緒してもいい?」

マジか、と思った。授業中に平気で自分の意見を述べられる行動と合わせ、自分自身に無駄な自信を抱いているタイプなんだろうと辟易もした。

拒否しなかったのは、僕の人生におけるテーマのうち、人から遠ざかることよりは、人の意見に反しないことの方により重きを置くことが多くて、この日の気分もそうだったからだ。それ以外に、ない。

「は、はい」

一応先輩である可能性を考えて僕は敬語を使った。相手のタメ口があまりに自然だったために、一年生ばかりのあの講堂にいた僕を後輩と断じているからだと思ったのだ。そしてこうして知らない人間と突然の食事を普通に取ろうとするのは彼女の痛さだけに起因するものではなく、大学生活に余裕を見出している上級生だからという理由もあるのだろうと思ったのだ。

「タメ口でいいよ、一年生だよね」

「え」

「あれ、もしかして先輩、だったりします?」

小さく舌を出して大きな目をきょろつかせる彼女のやっちゃった感を見てマジの痛い奴だと断じ、逃げてもよかったんだろうけど、噓をつく必要もなかったので僕は首を横に振った。

「一年生、だけど」

「ああっ! よかったあ! 焦った、大学生活早々やっちゃったかと思ったっ」

胸に手を当てて息をつき大げさに安心を表現する彼女。さっきの授業でのことは早々やっちゃったのには入らないのかと、思った。

「いや、いきなりで申し訳ないっとは思ったんだけど、まだ知ってる人全然いなくて、心細くなってたらさっきの授業で横にいた君を見つけたから話しかけたの。すみませんっ、ひいた?」

ひいた。

「いや、いいけど」

「おおよかった、えっと、私は秋好寿乃って言います」

突然の自己紹介、自尊心の大きな人間なのだろうと思った。

「学部は政経だけど、同じ?」

「いや僕は、商学部」

「なるほど。名前、訊いてもいい?」

断りようのない訊き方だ。

「あ、田端、です」

「タバタくん、いきなりになっちゃったけど、よろしくお願いしますっ」

秋好はぺこりと頭を下げた。肩のあたりで切りそろえられた髪が揺れる。僕も一応、彼女に合わせて頭を下げる。予期しないイベントが起こった場合、何かに沿って動けばマシな結果となることが多い。

「ちなみに、タバタくんの下の名前は?」

「……えっと」

言い淀んだ。これは、ごく一般的な質問をしてきた彼女が悪いわけじゃなかった。

個人的な問題として、僕は、自分の名前が嫌いだった。例えばイケメンだったりしたら自分の名前が綺麗すぎることに誇りを持てたりするのかもしれない。逆に綺麗な名前のイメージとかけ離れた筋骨隆々の不良だったりしたらそのギャップを面白がれるのかもしれない。そのどちらでもない中途半端な自分にそぐわない名前を言うことに僕は躊躇した。

けれどもちろん、人からの質問を無視する勇気も僕は持っていなかった。

「楓……」

そしてもちろんコンプレックスなんて人様から見れば本当にどうでもいい話だ。

「タバタカエデくんねー。田んぼに畑?」

「あ、端っこ」

秋好は肩掛け鞄から携帯を取り出すと、慣れた感じでいじってまた鞄に戻した。肩掛けのストラップが体に食い込んでいる。

「メモりましたー」

目を細め歯を見せて笑った彼女はスプーンを手に取って、待ちに待ったご馳走にありつくようにカツカレーを一口食べた。ついその一連の動作を見てしまい、僕は目をそらして皿の上の魚フライにもう一度嚙みついた。

「腹ペコだったんだっ、授業中もお腹ぐーぐー鳴って。もしかして聞こえたりしてたっ?」

「あ、いや」

そんなのは気になりもしなかった。

「それなら良かった。普段から結構食べるからさ、田端くんより食べててもひかないでね」

「健康的、だね」

「一応高校でサッカーやってて、その名残。食べるの減らさなきゃとは思ってるんだけどねー」

一応というのは、つまり勝敗に重きを置くような強豪校ではなかったという意味なんじゃないかと勝手に解釈した。減らさなきゃというのは、大学でサッカーをやるつもりはないということじゃないかと判断した。

「田端くんは何か運動してた? あ、ごめんね、色々ずかずか訊いちゃって」

気遣いを、しようと心がけはする人のようだ。さっきの授業での出来事に鑑みて、人のテリトリーに土足で上がり込むタイプなのかと想像していたけど、一応靴を脱ぐことは出来るらしい。

「全然、いいけど。運動は高校の時は特に何もしてなかった」

「文化系?」

「帰宅部だった」

「大学でもなんにも入んない予定?」

「かな、今のところは。あー、秋好さんは?」

「なんか入ろうかなと思ってるんだけど非公認サークルとかまで含めるとめちゃくちゃいっぱいあるから迷ってて、模擬国連とかちょっと興味あるけど」

「もぎこくれん?」

僕のオウム返しに、秋好は「そうそう、凄いんだよ」というハードルを上げた前置きから模擬国連について説明してくれた。

秋好が聞かせてくれた話を簡単にまとめると模擬国連というのはどうやら、国際問題に興味のある人達が集まって色々な国の代表になりきり、まさに国連を模擬的にやってみようというサークル活動らしい。なるほど、僕の中で彼女の人となりが少しずつ固まっていく感覚があった。

「田端くんは、そういうのどう思う?」

「難しいTRPGみたいな感じ、なのかな」

模擬国連については非難する理由も肯定する理由もなかったので、思ったことの中でそのどちらにも属さないものを口にした。すると今度は秋好が「てぃーあーるぴーじー?」とオウム返しをしてきた。先ほどとほぼ同様の流れの中、説明しないわけにもいかず、僕は自分の考えなどを出来るだけ挟み込まないよう出来るだけ単純にTRPGの説明をした。

「んで、ゲームの中でそれぞれの役を演じる、みたいな、感じ、だと思うんだけど」

「へえ! 面白そう! 私だったらやっぱりやってみたいの勇者だなっ」

秋好は剣を模したつもりなのか、カレーのついたスプーンを眼前に掲げた。そんな楽しそうに反応されるとは思わず、意外な気持ちになる。

「確かに模擬国連もそういう感じかもね。もし興味あったら一緒に見学とか行ってみる?」

「え、あ、いや、ごめん」

行ってしまって勧誘された時に断って、残念そうな顔をされるのも、されないまでも思われるのも、残念にすら思われないのも嫌だった。

とは言え、ここで秋好のなんとなく口にしたんだろう誘いを断るのも自分のテーマに軽く抵触することだったんだけど、彼女はそんな僕の内心なんてもちろん知らず、笑顔で「んーん、全然、こっちこそ色々いきなりですみません」と胸の前で両手を合わせた。彼女が自分自身の性格が持つ功罪を理解しているらしきことに、少しの好感を持った。ほんの少しだけど。

「いや、僕こそ、あの、嫌だったとかじゃないんだけど」

「ほんとっ? 良かったぁ。割とよくひかれる人なんだよね、私」

だろうなとは思ったけど、彼女の快活さからそんなことを気にするタイプには見えなかったから、彼女の見せた安心が意外だった。それに、彼女みたいなタイプは彼女を受け入れてくれるグループの身内ノリだけで盛り上がっているものなのではないのかなとも思った。

嫌だったとかじゃない、という僕の言葉がこの時の秋好を調子づかせたのかは分からないけど、彼女は止まらず僕にたくさんのことを訊いて来た。僕は答えられる範囲内で答え、代わりに彼女の情報を得た。

茨城県出身、現役入学、一人暮らし、塾のバイトに申し込んだ、少年漫画が好き、アジカンが好き。

情報だけ聞いていれば普通の人なのに、初めての印象が授業でのあの言動だったため、残念ながら全てが痛い奴というフィルターを通して僕の中に入ってきた。うがった見方を修正すべきだとも思わなかった。必要がないと思ったからだ。

「じゃあ、またね」

次の授業の教室が遠いからと先に席を立った彼女に僕は手を挙げて、「うん、また」と返事をしたけれど、実のところ、その「また」なんてないと思っていた。僕が冷酷な人間だというわけじゃない。

秋好のような誰とでも話せるタイプの人は、すぐにもっといい話し相手を見つけて、間に合わせに使った相手のことなんて忘れてしまう。僕は何度かそういう場面であり合わせに使われたことがあるし、そのことを仕方ないと理解してもいた。

だから、秋好との「また」なんてもうないことだと思い、彼女をきちんと理解する必要なんてないように思っていた。

ところが。

次の週の月曜日、を待つ間もなかった。金曜日の四限、収容人数五十人ほどの教室で、姿勢よく座っていた秋好は教室前方から入室した僕を見つけるや手を振ってきて、こちらが一番後ろの窓際に座ると、わざわざ隣に移動してきた。

「おはよっ。田端くん。久しぶりっ」

「う、うん、これ取ってたんだね」

「ねっ、私も気づかなかったっ」

どうせ秋好は友達と来ているのだろうと考え離れて座ったのだけれど、移動してきてよかったのだろうか。

そんな真面目な僕の気遣いは、必要のないものだった。

秋好が、塾のバイトが決まったという話を嬉しそうにしているうちに、チャイムが鳴った。彼女が周りに知人を侍らせた様子はなかった。

授業が始まると、秋好はおしゃべりをぴたりと止め、真面目に前を向いた。僕も真面目にではないけど、前を向いて授業に耳を傾けた。頭の中ではぼんやり、この秋好という人間との「また」が存在してしまったことについて考えていた。

結果として、考えなくともよかった。授業が始まって一時間ほどして、僕は数ある理由の中のひときわ大きな一つであろう事実を知れることとなった。

声が聞こえた。

「すみません、質問いいですか?」

今回もまた、僕はその声の主を探す必要がなかった。マジか、とは思った。そいつはまた横にいたし、今度はその声を知っていたからだ。

横を見ると、秋好があの時と同じように手を挙げていた。

今度の講師は前回の時よりも秋好に優しかった。「お、いいですよ、学費払ってるんだから授業に参加しないとね。なんですか?」と彼女の発言を許した。

「ありがとうございます」

礼を言った秋好が何を言うのか、予測がついたのだけど、その予測が当たってしまって、予測したことを後悔した。

彼女はまた、質問と見せかけた意見表明を、子どものような理想論を、教室中に響く声で口にした。

今度の僕は彼女を心の中で馬鹿にはしなかった。ただ、啞然とした。食堂で、少しだけだけれど彼女のことを普通の人っぽいと思っていたからだった。

しかし、僕の驚きは少々先走ったものだった。どこかから、信じたくない言葉が聞こえてきた。

「何回目だよ」と。

その言葉を理解して、僕は、ひるんだ。

まさかこの人、色んな授業でやってる……?

僕は、秋好に対して抱いていた認識を改めなければならないと思った。

痛い奴じゃなく、ヤバい奴だ。

関わっちゃいけない奴だ。

僕は真面目に授業を受けるふりをして、隣に座っているヤバい奴の顔を少しも見ないようにした。なるほど、だから誰も彼女に近寄らないのか、だから僕のことなんか覚えていて親し気に話しかけてきたのか。つまり他の奴らはヤバい奴に対する警戒心を僕よりきちんと働かせていたということだ。

なんということだろう、今からでも間に合うだろうか。僕は秋好が前回の講義の時と同様に講師に苦笑され、陰口を叩かれているのを横目に、回避行動をどう取るべきか考えていた。

そうしてひとまず単純に、僕は逃げることにした。授業が終わると同時に立ち上がり、授業中に既に書いておいた感想アンケートを提出して、秋好の方なんて一度も見ずに退室した。これでひとまずは安心なはずだった。次に会ってしまうはずの月曜日の授業では開始ギリギリに行って離れて座ればいい、さっきの授業も同様だ。そんなことをしているうちに、秋好は僕のことを忘れてくれるだろう。この大学に、人が何人いると思っているんだ。

だから、僕じゃなきゃいけない理由なんてないはずだった。

なのにこの時、彼女が走って僕を追ってきた理由が僕にはまるで分からなかった。