【連載 最終回】漢和辞典使いこなし術 こんなこともわかる新字源!

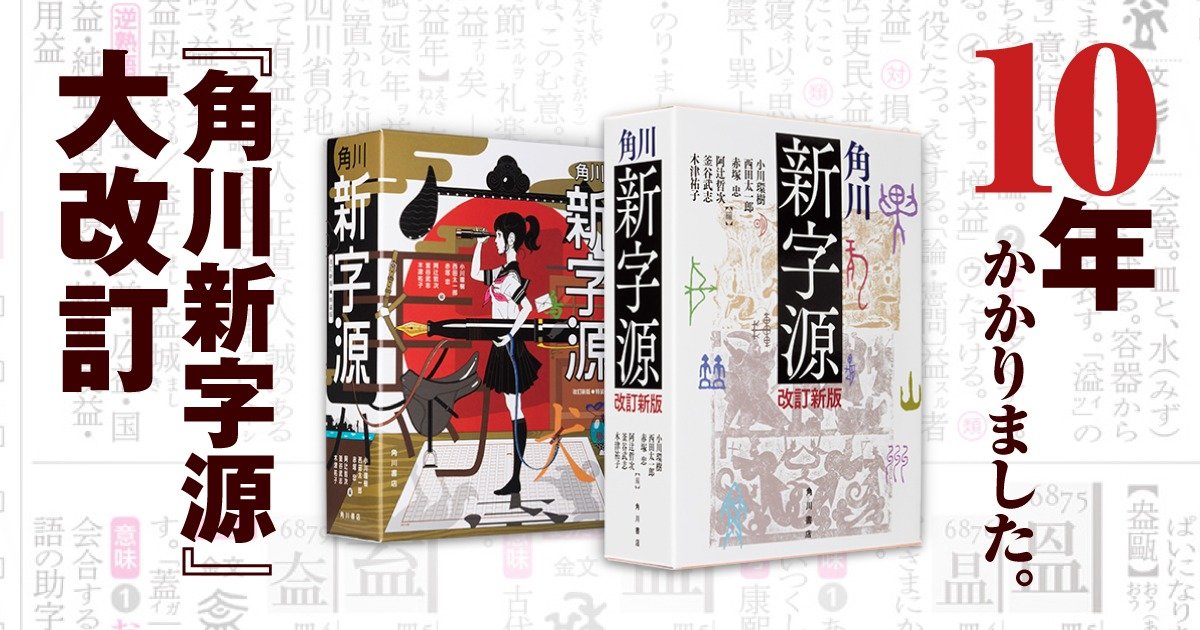

10年かかりました。『角川新字源』大改訂。

いよいよ春本番!

今年は急に暖かくなったせいか、桜の季節があっという間に終わっていきますが、皆さんお花見はできましたか(あるいはこれから?)。

漢字の生まれ故郷である中国では、もともと「花兄」「好文木」など多くの異名がある梅のほうが尊ばれていました。しかし、最近は桜も人気のようですね。

日本と同じようにお花見が流行していると聞きます。

ところで、春は終わりも運んできます。

この『角川新字源』の連載も、いよいよ今月で最終回を迎えることになりました。

昨年9月から今まで、お読みいただいてありがとうございました。

最後となる今回は、漢和辞典を100%使いこなせるよう、そのすごさを大解説!

まだ授業で大活躍するにはちょっと早いかもしれませんが、本記事をすこしでも覚えておいてもらえれば嬉しいです。

漢和辞典を使うと何がわかるのか? 他の辞典とどう違うのか?

これであなたも漢字マスター!

お知らせ:

なんと、先月より、漢和辞典の編集部が舞台のコミック『じしょへん』がCOMIC BRIDGE onlineで連載開始しています。

https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_CB01200266010000_68/

50年間改訂のなかった漢和辞典を目覚めさせるための、編集者・王子なつきの戦いにご注目ください!

[話し手]坂倉 『新字源』に関わる編集者。辞書編集部のなかでは未だに一番の若手。連載もついに8回目。毎回さまざまな反応をいただくのですが、どれも辞書編集、ひいては漢和辞典自体を見直すきっかけになっています。さてさて、実は、本当に好きな言葉は「初志貫徹」でした。

[聞き手]松谷 書籍をPRするパブリシスト。先月、『角川新字源』の編者・阿辻哲次先生と、伝説の辞書編集者・高野良知さんと梅を愛でに水戸の偕楽園へ。広い敷地に約100種3000本植えられた梅の花の美しさは圧巻でした。しかし、お二方の関心は、幹に取り付けられた札に書かれている一つ一つの梅の名前の漢字。いつ、どこにいらしても漢字に惹きつけられる、漢字愛にあふれた二人の神様でした。好きな言葉は「一蓮托生」。

【Q, 早く引くためにはどうしたらいいの?】

松谷:坂倉くん、坂倉くん。

坂倉:なんか、こういう導入も久しぶりな気がしますね……。どうしたんですか?

松谷:今月でこの連載も終わるけど、結局痩せた? きっと読者の皆さんも気になっていると思うよ。

坂倉:え、えーと、それなりには痩せました。たぶん、ちょっとは、痩せたと思うんですけど。

松谷:そや、私も『角川新字源』のおかげですっかり漢和辞典に慣れたと思ってたけど、そうしたら逆にいろいろ気になってきて。ちょうど春だし、ぜひ全国の新入生にもオススメしたいから、改めて教えてくれる?

坂倉:最後まで、ふっておいてスルー! いいですよ、もう。えーと、気になっていること、たとえば、どういうことでしょうか。

松谷:まず引き方かな。国語辞典ならアイウエオの順番でわかりやすいのに、漢和辞典って引くのが面倒じゃない? これって、早く引くにはどうしたらいいの?

坂倉:じゃあ、まず索引の話からですね。たいていの漢和辞典は本文……つまり漢字の解説があるページよりちょっと手前に、漢字を一定の法則で並べたページがあります。そこが索引です。

松谷:ここやね。

坂倉:そして、漢和辞典はなんと3種類の引き方があります。そのうちひとつは、この索引の中の「音訓索引」。ここには読み方の五十音順で漢字が並んでいます。国語辞典などと同じように、引きたい漢字の読みから調べることができます。

すごいのはここからです。実は漢和辞典は、“その文字が読めなくても調べることができる”唯一の辞典なんです! なんと、次の「総画索引」は、画数さえわかれば漢字を引くことができます。

松谷:た、確かに! 国語辞典や古語辞典は、読みからしか調べられない!

坂倉:そうなのです! さらに、3番目の引き方の「部首索引」は、かたちから引く方法と言えます。というわけで次は見返しの部分を見てみましょう。

坂倉:表紙の裏側にある前見返しと、裏表紙の裏側にある後ろ見返しがあるんですが、今回使うのは前見返しにある「部首索引」。

松谷:小学校でも習った“にんべん”とか、“さんずい”とか、そういうのが画数順にたくさん並んでるね。調べたい漢字の部首をここから探して、そのページを見るってこと?

坂倉:そのとおり。すると、その部首に所属する漢字のページに行くことができます。部首の解説の左側にある、画数順の漢字の一覧から目的の字を探すと楽ですよ。

松谷:この部首索引は独特だね。

坂倉:漢和辞典の中で、漢字は部首ごとにまとめられているんですが、それってつまり、意味の近いものをひとまとめにしてるんです。たとえば“にんべん”なら人に関する字。人の動作や人の性質などの字が多いです。「伴」ならつれだつ人、「俊」ならすぐれた人という具合。“さんずい”なら水に関する字ですね。これを利用した検索方法が部首索引なんです。

松谷:ふむふむ。それで、コツは何かある?

坂倉:部首索引を使いこなせると、とっても早くなるんですが、それはちょっと慣れが必要なんですよね……。

というわけで、まず音訓索引をフル活用することでしょうか。その漢字にしかないような、ちょっと特殊な読み方から引くと簡単です。たとえば「省」字だったら「かえりみる」みたいな訓読みとか。

それから、日常生活で出てくる漢字の多くは「常用漢字」(※01)だということを覚えておきましょう。索引や本文中の見出しが赤色になっているなど、特別扱いされているので、それを目印にすると見つけやすいです。

あとは、部首も画数も同じ字は、代表的な字音(音読み)の順番に並んでいることも覚えておくと良いかもです。

【Q, 古代文字で“なりたち”がわかる?】

松谷:見出しになっている漢字の左にある、この記号みたいなのって何?

坂倉:おっ、良いところに注目してくれました! これは「古代文字」といって、『角川新字源』のいくつかある特長のひとつなんですよ。第6回、第7回の阿辻先生インタビューにも出てきた「甲骨文字」のように、今から何千年も前の殷や周、始皇帝で有名な秦といった時代に使われていた文字のかたちが並んでいます。

松谷:昔の人が使ってた漢字ってこと?

坂倉:そうなんです。よく見てみると、漢字のなりたちがわかるような気がしませんか?たとえば、「典」という文字のなりたちを見てください。

台の上の書冊

とありますが、実際、そういうかたちに見えてきませんか?

松谷:言われてみれば確かに……。表意文字(第6回参照)って感じがする。

坂倉:「典」という字は、後に「重要な書物」を表し、やがて法律、しきたり、正しいやり方なども意味するようになったとあります。この字ができた古代中国では竹や木の束をまとめたものが書物で、それ自体、とても貴重なものでした。とくに大切なものは、しっかり台座の上に保管されていたのでしょう。そのイメージが現代まで受け継がれているわけです。

阿辻先生が仰るには、漢字はタイムカプセルのようなものだそうです。辞書でなりたちから現在までの変化を知ると、その扱いかたがよくわかるようになります。知らない漢字はまず引いて、イメージをつかむのがオススメです。

【Q, 文字コードって何?】

松谷:見出しの漢字の、画数の下に並んでるこの二つの番号って何?

坂倉:これは「文字コード」といって、コンピューターで漢字を使う場合の番号です。使いこなすと、ちょっと便利ですよ。

松谷:コンピューターで漢字を入力する? たとえばe、k、i「えき」と打ち込んで「駅」や「益」に変換したりするよね。数字なんか使ったっけ。

坂倉:じゃあ、読み方がわからない漢字があったとします。「韴」とかどうでしょうか。これって読めますか?

松谷:うーん、「シ」、いや「スイ」かな?

坂倉:読めませんよね……。実はこの字、「ソウ」と読みます。意味は「音を断つ」。あるいは日本神話の「韴霊」なんていう刀剣の名前にも使われます。

しかしパソコンで「ソウ」を変換してみても、200とか300とか候補が出てきて、この字はリストのずーっと下のほう。いちいち探すのは面倒ですよね。

こういうときに漢和辞典を使うとちょっと便利なんです。実際に『角川新字源』を引いてみると、文字コードは上段のJISコード(※02)は「1-93-85」、下段にあるUnicode(※03)は「97F4」とあります。

「IMEパッド」や「文字パレット」など、日本語入力ソフトによって方式はさまざまですが、たいていは文字コードから入力できる機能が付いています。そこに上記の数字を打ち込めば、すぐ表示できるんです。

松谷:本当だ……。スペースキーを連打していた今までの苦労はいったい……。

【Q, 付録を活用しよう!】

松谷:そのほかに、便利やなーと思う使い方ってある?

坂倉:だったら、付録なんてどうでしょう。漢字の国である中国の地図や年表はもちろんですけど、書き順も載っている「常用漢字表」とか、人の名前に使うときに読み方から漢字を調べられる「名のり別漢字要覧」とか。

中でもイチオシは「同訓異義」でしょうか。たとえば「速い」と「早い」の使い分けはわかるでしょうが、「迅い」「疾い」はどうでしょうか? 漢字の使い分けで困ったときには、この付録が便利です。

松谷:「聞く」と「聴く」、「登る」と「昇る」とか、文章を書くときに確かにときどき悩むね。なるほど、これは便利。

坂倉:『角川新字源』もそうですが、辞書って、実は付録が楽しいんですよ。気になったことを調べるだけなら不要かもしれませんが、たまにちょっと寄り道して、後ろのほうを見てみると、「おおっ」と思うはず。

松谷:しかし、索引からはじまって、最後は付録。まさに『角川新字源』を隅から隅まで使いこなす、最後にふさわしい記事やったね。

坂倉:そうなんですよね。とても残念ながら、この連載も今回で最後なんですよね……。アジアに住む日本人である以上、漢字とは切っても切れない縁があります。一家に一冊あれば、一生困りません。ぜひぜひ、『角川新字源』をそばに置いて使ってください。

松谷:まあまあ、次はまた別の辞書で皆さんとお会いできるといいね。

坂倉:はい。それでは、皆さんのより良い漢字生活を祈って!

松谷:ご愛読、どうもありがとうございました!!

【注釈】

※01

内閣告示として1981年に定められた「常用漢字表」所収の漢字。2010年に改定されて2136字となった。「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すもの」であり、各種メディアでもおおむね漢字を使用する際の基準として用いられる。

※02

日本工業規格(Japanese Industrial Standards/JIS)で定められている、コンピューターで文字を扱うためのコード。日本国内のパソコンなどさまざまなコンピューターに使われており、現在では漢字10,050字、非漢字1,183字が収録されている。

※03

JISコードと同じくコンピューターで文字を扱うためのコード。もともとはゼロックスやアップル、マイクロソフトなどのコンピューターメーカーの参加するユニコードコンソーシアムで作られ、後に国際標準化機構(International Organization for Standardization/ISO)と国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission/IEC)が合同で定める国際規格とほぼ同じとなった。

現在では多くのコンピューターがこの方式を採用している。漢字はもちろん、世界中の文字が含まれており、2017年発表のバージョン10で136,690文字。