【連載 第7回】漢字は世界一の最強文字だった! 漢字博士に聞く3000年の歴史(後編)

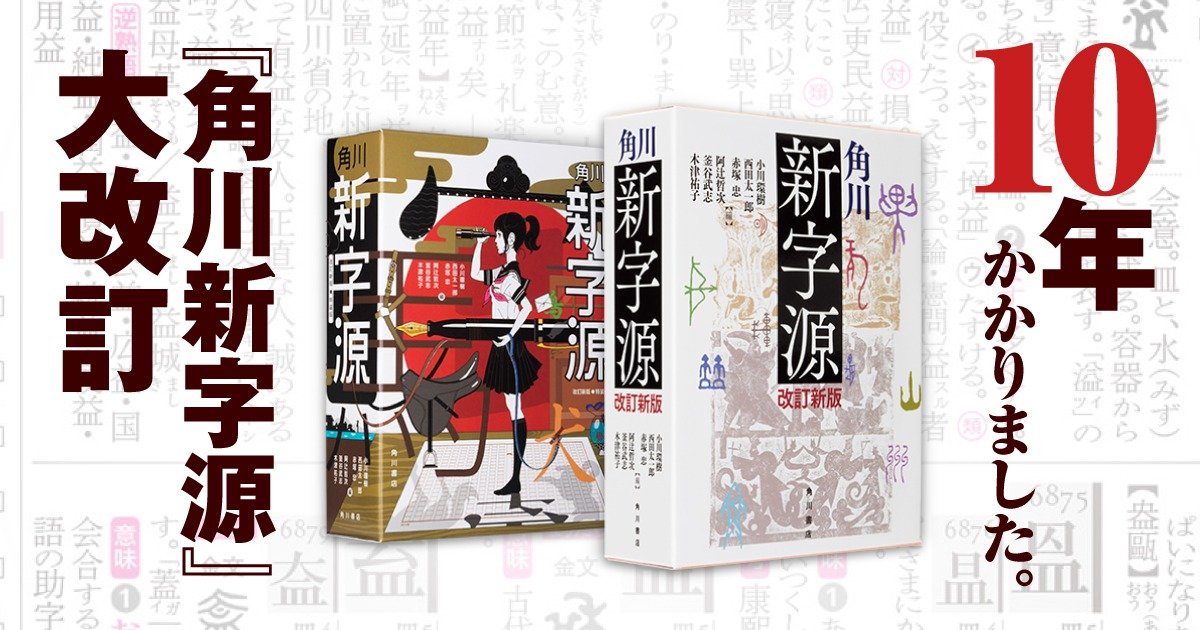

10年かかりました。『角川新字源』大改訂。

春といえば入学、進学の季節。

新たな気持ちで研究や勉強に取り組もう!という皆さま、ぜひ辞書も一新してみませんか。

辞書は一生に一度しか買わない人が少なくないようです。「だって、日本語も漢字もそんなに変わることなんてないはず」と思われがちです。

ところが、実は日本語も、漢字も、それに合わせて辞書も進化しています。

例えば、昨年秋改訂した漢和辞典『角川新字源 改訂新版』は、大きく変わりました。二色刷りで見やすく、紙も薄くなり、使い勝手も格段に良くなっています。

書店を訪れる機会があれば、ぜひ新しい辞書を手にとって、お手持ちのものと比べてみてください。

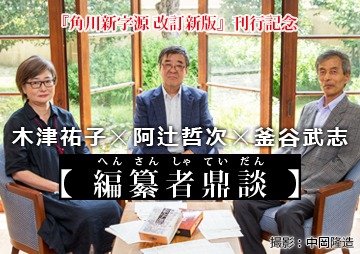

さておき、今回も引き続き、『角川新字源 改訂新版』の編者・阿辻哲次先生のインタビューをご紹介します。

すこしおさらいすると……先月は漢字の特徴やその歴史などについて教えてもらいました。

はるか古代の中国で生まれた「漢字」は、さまざまな出来事を乗り越えながら、やがて東の果ては日本まで、南に行けばベトナムまで、広大なアジアの漢字文化圏で共通語として使われるようになりました。そして、その便利さからか、今でも世界の15億人以上が使う文字(言語)として残りつづけています。

では、今の漢字を取り巻く状況はどうなっているのか。

これから先どうなっていくのか。

現代に生きる私たちの漢字にフォーカスしてお聞きしました。

教えて、阿辻先生!

[話し手]坂倉 『新字源』に関わる編集者。辞書編集部のなかでは未だに一番の若手。冬が好きすぎて、春の訪れを素直に喜べないヒネクレ者。こたつロスのショックが大きくて、いつも北国への移住を考えます。それはそれとして、好きな言葉は「摩頂放踵」。

[聞き手]松谷 書籍をPRするパブリシスト。この冬、和ふとんをやめ人生初めてベッドを購入しようとある有名大型家具店へ。スリープアドバイザーに説明を受けながら何十と並ぶマットレスに寝てみるも、試せば試すほどどれが良いのかわからなくなり、そうアドバイザーに伝えると、「そんなに大差ありません」と一言。その正直さに逆に信頼性が増し、彼にオススメされたマットレスを購入しました。好きな言葉は「春風駘蕩」。

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授、(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長。1951年大阪府生まれ。1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。『戦後日本漢字史』(新潮選書)、『漢字のはなし』(岩波ジュニア新書)、『漢字逍遙』(角川新書)など著書多数。

____________________

Q, 漢字の最新状況はどうなんですか?

坂倉:前回は誕生や歴史についてのお話でしたが、今回はぐっと近付いて、現代の漢字について聞きたいと思います。

早速ですが、最近はインターネットの影響で言語が変化しているという話も聞きます。漢字の世界はどうなんでしょうか。

阿辻:そういう変化は起こっています。

坂倉:何千年も変化しなかった最強文字の漢字でも……。

阿辻:漢字というより中国語の話ですが、実は、今の中国の若者が使う言葉には、「残念」「人気」「元気」というような、漢字で書かれるけれども中国語ではないことばがたくさん取り入れられているんです。

私が中国語を勉強しはじめたのは1970年代なんですが、その当時「人気がある」ことを中国語で「広受歓迎」などと表現し、「人気」は日本語だから中国人には通じないと教わりました。しかし最近では商店が中国人観光客向けに作った看板や、中国で発信されるブログなどで「有人気」と書かれるようになっている。

「元気」も、もともと中国語では「宇宙根源の気」くらいの意味で、「元気である」ことは「身体好」などと書きました。しかし、最近は活力やエネルギーがあるという意味で使われているのをよく見ます。

坂倉:つまり、日本語と同じ意味で使われてるということですよね。彼らはどこでそんな使い方を学ぶんでしょうか。

阿辻:どうもアニメなど日本のエンターテインメントで覚えるようですね。そのせいか、とくに若者が書くネット上のブログで日本語が氾濫しているとか。

文明開化の時代、日本人が外国語を訳して作った「哲学」などの和製漢語が中国に入りましたが、それとは別の次元で、国境を越えた共通語として漢字が使われはじめているのかもしれません。

坂倉:まさかのアニメでした。昔は西欧文明との接触で日本から中国に和製漢語が流れ、今はエンタメの力で日本語が使われるようになるなんて、意外ですね……。

阿辻:他にもおもしろい例を挙げると、中国の街中でたびたび目にするのは「蒟蒻」という言葉。

坂倉:コンニャクですか? あの食べ物の?

阿辻:食べ物以外にコンニャクはありませんよ(笑)。そのコンニャクを作る芋は中国でも食べられていて、「魔芋」といいます。しかし日本のコンビニが中国に出した店で、なんとおでんが大ヒット。そこではコンニャクが日本と同じ「蒟蒻」という名前で販売されてたんですね。今では中国人は「竹輪」だって知っています。

そうそう、商品といえば、「魔術霊」ってどんな商品かわかりますか? 坂倉さんも絶対知っているアレです。

坂倉:えーっと、ファンタジックなゲームとかじゃないですよね。……降参です。

阿辻:これ、実は「マジックリン」なんです。

坂倉:台所用洗剤の!

阿辻:「霊」は中国語では「(クスリなどが)よく効く」という意味で使われます。「霊験あらたか」の「霊」ですね。発音はリン。「マジックのようにリンな」、つまり汚れがよく落ちる洗剤という意味でしょうね。もともと日本でも「マジック」という単語と「クリーン」という単語の合成で作られた名称ですから、意味合いは同じでしょう。それが中国語では「魔術霊」となった。これは非常におもしろい現象です。

あとは、すばらしい性能という意味で「佳能」、年齢をいつまでも保つ球技「保齢球」なんていうのがありますよ。外国語の音訳でもやはり意味を使おうとする。これらは意味と読みが重ね合わさった、とてもおもしろい言葉だと思います。まさに漢字の新しいかたちです。

坂倉:漢字を使うという点で、変わっていないといえば変わっていませんが、言語としては激変といっていいような。

阿辻:この流れは、とうぶん止まらないでしょう。

Q, 学校で習う漢字は誰が決めたの?

坂倉:一転して、今度は日本の漢字のことを聞きたいと思います。多くの人にとって、最初に漢字を習うのは小学校ですよね。どんな漢字を、どのように学習するかというのは、どこで決められているんでしょうか?

阿辻:小学校で習う漢字は教育漢字とか学習漢字といい、文部科学省の定める「学習指導要領」で決められ、その中に収録されている「学年別漢字配当表」に載っています。現在の表は平成元年(1989年)に改定されたもので、1年生から6年生まで合わせて1006字あります。

坂倉:そんなに習うんですか。今では当たり前のように目にする漢字だから、どこで習ったか忘れてしまっていますが……そういえば漢字の書き取りは嫌だった記憶が……。

阿辻:いちおう簡単で身近な文字から習うことになっていますが、これがいろいろ難しい。たとえば、身近といっても動物を表す漢字はあまり入っていません。

坂倉:というと、犬とか猫とかでしょうか。

阿辻:あるとき小学校で漢字の話を頼まれたとき、動物の漢字は象形文字が多いからそれを教えようと思って、いろいろ調べてみた。ところが教育漢字にはどうにも少ないんです。牛、馬、羊、鳥、貝、魚、虫、象、犬、蚕くらいでしょうか。

坂倉:蚕って、あのカイコですよね。絹をとるための、蛾の一種。

阿辻:今ではめったに見ませんね。小学生が習うべき漢字は、昭和23年(1948年)にまず881文字が選ばれました。そのときに「蚕」「俵」なんて漢字が入った。当時の日本では養蚕や米俵が身近だったからですが、教育漢字はそれ以来三回改定されているのに、なぜかその2文字は外されていません。

坂倉:「猫」はないのに、実際はもう見ない「蚕」を習うのはちょっと不思議です。他の動物が増えたりはしなかったんですか?

阿辻:お役所が作る文書の書き方を決めた「公用文の書き表し方」というルールがあって、常用漢字に入っていない動植物名はカタカナで書くとされています。だから学校で教える必要がないという理屈でしょう。しかし、まあ、実情に合っているかどうかは微妙ですね。

坂倉:ううむ、一筋縄ではいかない感じです。中学校や高校でも漢字は習いますが、そちらはどうなんでしょうか。

阿辻:高校までにはもっとたくさんの漢字を習います。それが、文部省(現在の文部科学省)によって昭和21年(1946年)に決められた当用漢字で、昭和56年(1981年)に常用漢字にバージョンアップされました(※01)。これにも同じような問題があって、「猫」は入っていますけど、「朕」や「璽」のような漢字も入っていたり。

坂倉:そんな漢字、中学や高校で習うんですね。

阿辻:教科書のすみっこに載っているはずです。原則的には、高校卒業までに常用漢字をすべて学習することになっていますから。

他に、めったに使わないといえば、「戸籍謄本」や「謄写版印刷」に使う「謄」とか。一方で、よく目にする簡単な漢字でも、たとえば空にかかる「虹」とかはもともと入っていませんでした。

坂倉:うーん、やっぱりアンバランスのように思えます。

阿辻:そうですね。日常生活ではアンバランスに感じる。これは、もともと常用漢字とは「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送」などに用いる漢字の目安とされていたことによります。

こういう例は他にもあります。たとえば「嵐の闇夜に訪ねてきたのは誰だ」という文章を、高校を卒業したばかりの人が書いたとしましょう。

坂倉:あまり難しい文章には思えないので、書けそうです、が。

阿辻:ところが、「嵐」も「闇」も「誰」も、以前は常用漢字に入っていなかったんですね。すると高校までに習わないから、「あらしのやみ夜に訪ねてきたのはだれだ」という書き方になってしまう。これって、読みやすいでしょうか。あまり漢字を制限しすぎると、私なんかはかえって読みにくいのではないかと思ってしまいます。「虹」や、これらの字が常用漢字に入ったのは、ようやく2010年の改定の時です。

坂倉:先生も文化庁で改定作業に関わっていましたよね。当時、たくさんの辞書が改訂されましたし、世間でも文字が追加された削除されたと大きく報じられたのを覚えています。

阿辻:都道府県の名称に使われている漢字をすべて常用漢字にしたので、鹿児島の「鹿」や熊本の「熊」が常用漢字になりました。また「鬱」や「彙」が入ったこともニュースになったりしましたね。

実はこのとき、常用漢字にかかわる方針を変えました。今では難しい漢字でもコンピューターが簡単に書いてくれる時代ですから、まず優先すべきは漢字を正しく読めて使えること。

「彙」は「語彙」ということば以外にはほとんど使いませんから、一見使用頻度の低い字に見えます。新聞などではずっと「語い」と書かれていて、こういう書き方を交ぜ書きと言うのですが、さすがにこれはわかりにくいですよね。同じような理由で、医学や法律の分野から入った文字もたくさんあります。例えば「腎臓」の「腎」、「禁錮」の「錮」、「名誉毀損」の「毀」など。

坂倉:その基準でいえば、「腎臓」や「禁錮」なんて、専門家だけが使う言葉じゃなくて、新聞などのメディアでもよく見ますよね。やはり日常生活に関わってくることだと感じました。

阿辻:もちろん、交ぜ書きや書き換えなどの問題がすべて解決されたわけではないのですが……。さっきも述べたとおり、もともと常用漢字とは役所やマスコミが使う漢字の目安であって、子どもたちが習うべき字として定められたものではないので、仕方のない点もあります。しかし、今や社会全体の漢字の基準として常用漢字が扱われています。私にいわせれば、そもそもそれが問題なんですよ。

坂倉:実際の漢字表と学習という目的のあいだにギャップがあるということですね。だったら……たとえば教育漢字を増やして、高校までの学習基準を作るとかどうでしょう。

阿辻:そういう提案を実際にしたこともあります。しかしそうすると、時代に合わせて頻繁に見直しが必要になって、教える先生方の負担が増えてしまうかもしれない。それはそれで困ってしまう。

一方で、できるだけ漢字を使わないほうが良いという考えは今も根強くあります。でも、どうでしょうか。すでに子どもたちがスマートフォンを持つような時代で、日常のコミュニケーションも、文章による表現がどんどんその割合を高めています。漢字を使わないほうが良いという考えが本当に現実的かというと、私はそうじゃないと思ってしまう。

坂倉:日本の教育制度なんて、すでに盤石なものだと思っていたんですが、そう簡単じゃないんですね……。

阿辻:考えるべきことは、まだまだたくさんあります。

Q, 漢字の魅力って何ですか?

坂倉:さて、最後の質問です。ずばり聞きますが、阿辻先生にとって、漢字の魅力とは何でしょうか。

阿辻:おっと、それは難しいですねえ……。たとえば、とても腕前の良い板前さんがいるとしましょう。自分が作る自慢料理は、自分で食材を選んで、自分で調理する。そこにはきっとすばらしいこだわりと技術があるでしょうね。

私は文字や文章による表現も同じだと思うんです。選べる表現の幅はできるだけ広いほうがいい。ひらがな、カタカナだけでは二種類ですが、漢字を含めると一気に表現の幅が広がります。

さまざまな文字を自分で選べるようになれば、豊かな表現が可能になる。優しく表現したいときは優しい文字を、強く主張したいときには強い文字を使えばいい。「羨ましい」と書くか、「うらやましい」「ウラヤマシイ」と書くかで受け取り方が変わりますよね。

私は漢字学者ですが、実は普段あまり漢字を使いません。やろうと思えば漢字だらけにすることも可能です。しかし相手に伝わらなければ意味がないので、やたら漢字を使うのも良くないとも考えています。もちろん、論文は別ですよ?(笑)

坂倉:なるほど! もっといろいろな表現で漢字を使ってもらうためにも、『角川新字源 改訂新版』を使ってもらえると嬉しいですね。今日はどうもありがとうございました。

____________________

坂倉:というわけで、今回は編者の阿辻先生でした。

松谷:いやー、深いね。漢字を使うことで表現が豊かになる……。私たちの仕事にとってもすごく重要なことで、それができるのは、3000年以上にも及ぶ漢字の長い歴史があるからなんやね。

坂倉:ここまで三回のインタビューをしてきましたけど、共通点があるように思うんですよ。高野さんも辞書を基準としていろいろな表現をしてほしいと言っていて、境田さんも漢字は画一的でないと口にしていた。

そのカギは、一筋縄ではいかないということだと思うんですよ。漢字をふくめて、文字や言葉は本当に奥が深い。

松谷:辞書というのは、それらを使いこなすためにあるんだろうね。言葉の未来のためにも辞書の果たす役割は重要やね!

【注釈】

※01

内閣告示として1981年に定められた「常用漢字表」所収の漢字。2010年に改定されて2136字となった。「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すもの」であり、各種メディアでもおおむね漢字を使用する際の基準として用いられる。