【連載 第6回】漢字は世界一の最強文字だった! 漢字博士に聞く3000年の歴史(前編)

10年かかりました。『角川新字源』大改訂。

これまでベテラン編集者に校正者と、『角川新字源』改訂に携わった人のインタビューを紹介してきましたが、今回はついに編者の漢字学者・阿辻哲次先生の登場です!

ところで、どうして辞書の作者を「編者」というのか、ご存じでしょうか。

ふつう本を書いた人は「著者」と呼ばれますが、辞書の場合、そうは言いません。

辞書は情報を編んで(編纂・編集して)作るものであり、『角川新字源 改訂新版』によれば編纂・編集とは「材料を集めて書物・新聞・記録を作る」ことです。

たとえば小説は著者の創作性が重んじられますが、辞書の場合は、言葉や字がどのようにできたか、どのように使われたかといったことが重んじられます。

そのために、どのような方針を立てて、どのような材料を集めれば良いか。

それを決定する重要な役目が「編者」なのです。

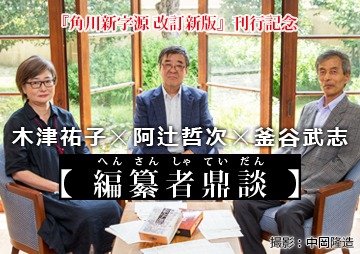

今回の『角川新字源 改訂新版』には、新たに三人の編者が参加しています。

漢字の意味を担当した釜谷武志先生、漢字の読みを担当した木津祐子先生、そして漢字の形と成り立ちなどを担当した阿辻先生。

(『角川新字源 改訂新版』刊行記念【編纂者鼎談】阿辻哲次×釜谷武志×木津祐子 はこちら! )

というわけで、漢字学の第一人者である阿辻先生に、漢字の特徴や誕生から現代での使われ方など、いろいろなことをお聞きしました。今回はその前編です!

(関連回)

>第5回 自宅に辞書が6000点!? 神・校正者に聞く漢字のかたちの秘密

>第3回 辞書歴50年。伝説の編集者が語る、辞書作りの真髄とは。

[話し手]坂倉 『新字源』に関わる編集者。辞書編集部のなかでは未だに一番の若手。大雪の日に足を滑らせて、こけないように踏ん張ったところ、すれ違った人が「イナバウアー」と一言。腰が痛いです。好きな言葉は「平昌五輪」……も気になりますが、「異路同帰」。

[聞き手]松谷 書籍をPRするパブリシスト。最近嬉しかったのは、先日「タモリ倶楽部」に出演した、神・校正者の境田稔信さんのツイッターフォロワーが、放送前の200人から一気に1000人超えしたこと! 一年前に初めて境田さんにお会いした時にはわずか23人だったのに……。注目の高まりにただただ感涙。しかし、相変わらずつぶやく事はマニアック。おもねらないスタンスが境田さんらしいです。好きな言葉は「独立自尊」。

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授、(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長。1951年大阪府生まれ。1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。『戦後日本漢字史』(新潮選書)、『漢字のはなし』(岩波ジュニア新書)、『漢字逍遙』(角川新書)など著書多数。

____________________

Q, 漢字ってどんな文字?

坂倉:まずは今回の改訂、お疲れさまでした。思えば10年……、先生に初めてお会いしたのが遠い昔みたいです。

阿辻:いや本当に。お互い、お疲れさまでした。

坂倉:この『角川新字源』は、もともと先生の先生にあたる方々が最初の編者なんですよね。改訂新版の編者をお務めになっていかがでしたか。

阿辻:私が大学生の頃、漢和辞典といえば『角川新字源』だったんですよ。私もずっと鞄に入れて持ち歩いていたし、まわりの学生もアジア系統の学問をやっている者はほぼ全員がそうでした。そういう伝説的な辞書にかかわれたのですから、光栄でした。

私が京大に入ったのは昭和46年ですが、その当時、初版の編者だった小川先生と西田先生がまだ大学にいらっしゃって、幸運にも講義を受けることができました。お二人ともそれはもうすごい先生方で、ほんとに「謦咳に接する」という感じだったので、改訂の話がきたときに、後を継ぐのが私なんかで本当に良いのかとためらいましたよ。でも編集部をはじめ多くの方々からのお力を得て、こうして、まぁなんとか無事にやりおえることができました。今はただ感無量、というところです。

坂倉:ありがとうございます。さて今回は、漢字のいろいろを教えていただきたいと思います。たとえば漢字の性質とか、歴史とか。よろしくお願いします。

阿辻:はい、それでは漢字の性質からいきましょうか。ご存じの通り、それぞれの漢字はいろいろな意味を示していますよね。たとえば「木」という漢字なら、日本語でいう「き」、英語なら「Tree」と表記されるものを指しています。

ここで覚えていただきたいのは、「表意文字」「表音文字」という言葉です。漢字に限らず、世界の文字のほとんどは具体的に目に見える形があるものをかたどった文字、つまり象形文字からはじまっており、描かれた形によって物そのものを表していました。このように、文字それぞれに意味が備わっているものを表意文字といいます。

坂倉:何かの意味を表している文字ということですね。一方の表音文字は、たとえば英語などで使われているアルファベット(ラテン文字)でしょうか。つまり、先ほどの例では「T」や「R」「E」それぞれには「木」というような意味がなくて、ただ発音を示しているという。

阿辻:そうなんですけど、でもアルファベットだって最初は「A」は牛の角、「B」は家の屋根というように、もともとモノの形をかたどった象形文字だったんです。ところが他の民族が文字の発音だけを借りて自分たちの言語を書き表したので、意味が失われてしまったわけです。

でもね、実は日本人も、一時期は漢字を同じように表音文字として使っていた時期があったんですよ……。

坂倉:えっ、漢字の意味を無視して使っていたんですか?

阿辻:奈良時代に使われていた、いわゆる「万葉仮名」(※01)という書き方ですね。日本には漢字からできたひらがなとカタカナという表音文字がありますが、その前に使われていたやり方です。今だって女の子の名前で「美都利」と書いて「みどり」と読ませたり、「佳緒理」と書いて「かおり」と読ませるのは、万葉仮名的な使い方ですね。

坂倉:なるほど。ところでひらがなやカタカナは誰が作ったか、なんてことは、わかるのでしょうか。

阿辻:伝説では弘法大師(※02)が作ったことになっていますけど、もちろんあてにはなりません。たとえば韓国語で使われるハングルとか、ロシア語に使われるキリル文字のように、比較的新しい時代に最初から表音文字として作られたものには制作者の名前がわかるものもありますが、それはむしろ例外で、古い時代に象形文字からはじまったもので、制作者の名前がわかるものはありません。

坂倉:現在は表音文字のほうが多いと思うのですが、そのあたりはどうでしょうか。

阿辻:世界的に見れば表意文字から表音文字にかわったものが多く、その中でめずらしく、漢字は現在の中国語に至るまで、実に長い期間使われつづけています。しかも朝鮮半島や日本、ベトナムあたりにまで伝わって、ひとつの広大な文化圏を形成した文字なんですね。

坂倉:それぞれの地域には独自の言語があったのに、ですよね。中国という大国の影響があったとはいえ、なぜそんなに広く使われたのでしょうか?

阿辻:古代の日本や韓国にはもともと文字がありませんでした。だからすぐ近くにある高度な文明国家であった中国の文字を借りて、自分たちのことばを書き表していたんですね。このときに隣接地域内で共通語として使える利便性が大きな役割を果たしました。

たとえばここに「新字源」という3文字の漢字が書かれているとします。漢字が生まれたのは中国ですが、多くの日本人にはその3字を中国語でどう発音するかはわからない。でも文字を見たら、「あたらしい」「文字」「みなもと」という意味であることはわかる。日本人だけでなく、むかしの韓国人やベトナム人にもわかりました。

昔から、中国はとても広い国でした。テレビやインターネットなんかまったくなかった時代、たとえば中国の春秋戦国時代(※03)あたりをイメージしてください。今の北京と南京のあたりを比べても、話し言葉はかなりちがっていたと考えられています。それでも漢字を使って文章を書けば意思の疎通ができました。春秋戦国時代というのは孔子(※04)や孟子(※05)といった人たちの活躍した時代で、当時の諸子百家の著述が大いに広まったのは、このおかげでもあります。

坂倉:そういえば、かつてヨーロッパでは、ラテン語が共通語の役目をしていたと聞いたことがあります。

阿辻:使われ方が似ていますね。ラテン語はもともと古代ローマ帝国の言語で、中世以後はほとんどカトリックの世界だけで使われ、それもルネサンス以後はしだいに使われなくなりました。今ではバチカンの中で儀式に使われるだけといってもいいくらいです。それに対して漢字は現在までずっと、広範な地域で使われつづけています。

坂倉:というと、なぜ中国で表音文字が使われるようにならなかったのか、それがすごく気になってきますが……。

阿辻:言語の性質が理由でしょうね。すこしむずかしい言葉でいうと、中国語は単音節の孤立語とされています。孤立語というのは、「私はご飯を食べる」という文章を、「われ」=「我」、「たべる」=「吃」、「ご飯」=「飯」とそれぞれ1語を1文字ずつで書くこと。単音節というのは、それを「ウォ」「チー」「ファン」とひとつずつまとまった発音で読むことです。その言語構造が漢字ととてもよく合っていたんでしょうね。こうした1文字が1語1発音を表す性質のことを表語文字ともいいます。

坂倉:熟語はどうなんでしょうか。

阿辻:古代では原則的に1字1語でしたが、後の時代には2文字以上の漢字で1語を表すことが増えてきました。特に外来語にはその傾向が強く、「駱駝」「葡萄」「琵琶」のような単語では、「駱」「駝」「葡」「萄」「琵」「琶」と切り離して1文字ずつで使われることはありません。それぞれの文字を単独で使えば、言葉の意味もなくなってしまいます。

また時代が進むにつれて言葉がどんどん増えてくるので、微妙な意味のちがいを表す必要も出てきました。そのため、漢字ふたつ以上の熟語でひとつの言葉を表すようにもなった。これが熟語です。

坂倉:他に、今でも使われている表意文字、表語文字はあるんでしょうか。

阿辻:メジャーな文字では漢字だけです。使っている人が少ない文字では、たとえば中国雲南省に住むナシ族が使うトンパ文字があります。しかし、何千万人、何億人という単位で使われている表意文字は漢字だけといってもいいでしょう。

坂倉:漢字がすごいものだと再認識させられます。共通語として漢字を使う広い文化圏ができたのは、そういう性質によるんですね。

Q, 漢字にも方言ってあるんですか?

坂倉:先ほどの春秋戦国時代の話でちょっと気になったのですが、昔の中国でも方言はあったんでしょうか。現代で多くの方言が使われているのは有名ですが。

阿辻:たくさんあったでしょうね。前漢の末期に揚雄という人が全国の方言調査をした書物が残っています。書物の名前はそのものズバリ『方言』。このタイトルが実はいまの「方言」ということばのルーツです。

坂倉:すると、文字の形にもばらつきはあったのでしょうか?

阿辻:春秋戦国時代には地域ごとに字形の差異があったといわれますが、秦の始皇帝がそれを統一しました。さらに、ずっとのちに「科挙かきょ」という試験がはじまってからは、漢字の規範性が非常に強くなり、その反作用として地域ごとの字形の差異はまったくなくなりました。

それでも科挙のような高度なレベルではなく、一般の民衆が使う文字文化では方言だけに使われる漢字があります。それは現代でもあって、たとえば広東語には「ない」ということを示す専用の文字「冇」がある。普通話では「ない」を「有る」の否定、つまり「没有」と2文字で表しますが、広東語では「冇」1字で「ない」という意味になるんです。

とはいえ、そんなにたくさんはありません。文字の地域差というと、むしろ日本のほうが多いでしょうね。日本には方言漢字、つまりその地域でしか使わない文字がたくさんあります。とくに地名を書き表すためだけ作られた文字や、その地方特有の生き物を表す文字などで、同じ字なのに地方ごとに読みが違うということもよくあります。

坂倉:言われてみれば……。しかし、昔はひとつの字にはひとつの意味で、読みも音読みと訓読みのように限られているのが普通だと思っていたんですが、意外にそうでもないですよね……?

阿辻:専門的なレベルになればなるほど、そうですね。一応その中でも、文字の形についてはわりと定まっています。今までわからなかった甲骨文字が、研究の進展でどういう文字なのか確定されることもありますが、それほどよくあることではありません。

しかし字義と字音の関係は字形より格段に難しい。同じ漢字でも読みが変わるとちがった意味になる。今回の改訂でも、字義担当の釜谷先生、字音担当の木津先生はずいぶん苦労されたと思います。

Q, 漢字は何千年も変わらないって本当ですか?

阿辻:次に、ちょっと漢字の歴史をたどってみましょう。今わかっている最古の漢字は甲骨文字(※06)で、今から3000年以上も前の殷(正しい国名は「商」)という国が使っていた文字です。この殷の属国の一つとして、今の陝西省あたりで遊牧を営んでいた周という国がありました。その周がやがて殷を滅ぼして自分たちの王朝を建てるのですが、周がもともといたあたりを発掘したところ、周の人々は甲骨を使って殷の王様の安否を占っていたということがわかりました。

つまり、周はそもそも自分たちの文字を持っておらず、殷を滅ぼしたあとも、殷の文字をそのまま使いつづけました。

坂倉:独自の文字を発明するようなこともなかったと。甲骨文字自体は今回の『角川新字源 改訂新版』にも収録されていますね。

阿辻:殷を打倒した周は支配を全国に広げ、数多くの地域の上に君臨するようになります。そのときに殷から引き継いだ文字が全国に拡がっていきました。これがのちの漢字の基礎になります。やがて周の勢力が衰え、たくさんの国が争いあう春秋戦国時代へと移り変わりますが、そのときすでに文字が統治のための重要な道具となっていました。

坂倉:国の支配者、文明の担い手が変わっても、文字は変わらなかったんですね!

阿辻:歴史の中で漢字が伝承を絶つ、あるいは大きな変化を経験するかもしれなかった最初のポイントは、その殷から周への交代でした。

次のポイントとしては、仏教の中国伝来があるでしょう。仏教は中国に伝わって大いに隆盛しましたが、僧たちはインドから伝来したサンスクリット語を書く梵字を使わずに、漢字を使って仏典を訳しました。

さらに次のポイントは、モンゴルが進出してきた元の時代です。モンゴル人はもともと彼ら独自の文字を持っていましたから、このとき漢字は滅びの危機を迎えました。

坂倉:おお……!

阿辻:しかし……モンゴル人が南下して出会った中国の文化は、彼らモンゴル人のものより圧倒的に高度だった。だから逆に中国の文化に吸収されてしまいました。例えばゴビ砂漠の「ゴビ」はモンゴル語で小石のことですが、いまの中国語では「戈壁」と書きます。北京には狭い路地や横丁がたくさんあって、それを「胡同」と言いますが、それはもともとモンゴル語で路地を意味するホトンということばを漢字で書いたものです。

このようにモンゴル語は中国語の中にいくつかの単語として残っていますが、最終的にはモンゴル族が建てた元王朝は中国の制度を受け入れ、中国風の国になってしまったんですね。

同じように中国を支配した異民族として、清王朝を築いた満州の女真族がありますが、彼らも中国の文化を受け入れました。そして今に至るわけです。

坂倉:こうやってお聞きすると、漢字の“強さ”がとても印象的です。文化や制度と一体になったので保存され、現在では日本と中国だけを合わせても十四億人以上、全世界の約五分の一が使う文字になったんですね。

阿辻:ひょっとしたら、日本にコンピューターが普及しはじめたとき、少なくとも機械の上では日本語が使えず、使用言語が英語だけということになるという可能性があったかもしれません。しかし逆にコンピューターで使える漢字がどんどん増えているありさま。ここまで漢字が電算化された以上、これから先はもう定着したといってもいいでしょう。

____________________

坂倉:というわけで、今回は編者の阿辻先生でした。

松谷:激動の中国の歴史において小揺るぎもせず、漢字はまさにキング・オブ・キャラクターやね!

坂倉:何千年も同じ文字が使われていると思うと、ぐっときます。さて後編では、現代中国語における変化、そして日本の漢字使用などについてお聞きしています。お楽しみに!

【注釈】

※01

漢字の音読みや訓読みを使って、和語の発音を示したもの。おおむね漢字1字でひとつの発音を表す。奈良時代に作られた歌集「万葉集」に多く使われているため、この名前がある。例として「阿米」「也麻」など。※02

真言宗の開祖である空海の諡号。書にもすぐれ、嵯峨天皇や橘逸勢とともに「三筆」と称された。※03

中国における紀元前770年~前403年の春秋時代と紀元前403年/457年~前221年の戦国時代を合わせた名称。それまで支配的だった周王朝が衰え、異民族の犬戎の侵入を受けて東へ移ったことがはじまり。各地を治めていた諸侯が争いを繰り返した戦乱の時代であり、諸子百家と呼ばれる多くの思想家が活躍した。秦の始皇帝による統一をもって終わりとする。※04

紀元前552年/前551年-前479年。中国の春秋時代の思想家。名は丘。字は仲尼。はじめ魯の国に仕えたが、後に諸国を遊説して多くの弟子を育てた。周代の制度を尊び、「仁」や「礼」などを重んじた。その言行は後に弟子によって『論語』にまとめられた。儒教の祖とされる。※05

紀元前372年頃-前289年頃。中国の戦国時代の思想家。名は軻。字は子輿あるいは子車といわれる。孔子の孫の門人に学んでその教えを継承。「仁」によって人々の心を捉えることが重要であるとし、徳治主義を唱えた。※06

亀の甲羅や鹿の骨などに刻まれた古い時代の文字。中国の殷(商)の時代、それらに傷を付けて熱することで重要なことを占い、結果を文字で刻んだ。同時代の遺跡から数多く発掘されており、漢字のもっとも古い形とされている。