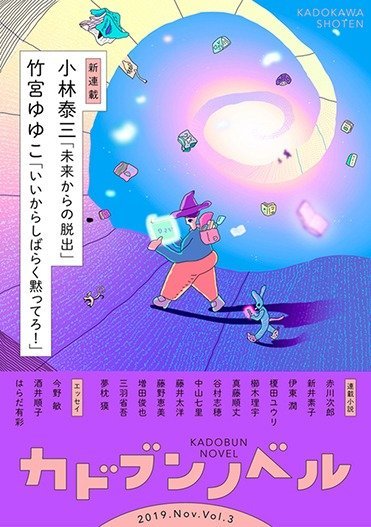

【新連載 竹宮ゆゆこ「いいからしばらく黙ってろ!」】卒業式後の飲み会でトイレにこもった女の運命は? 受け身系女子のリボーン物語! #1-1

竹宮ゆゆこ「いいからしばらく黙ってろ!」

1

閉めたトイレの

もうすぐ去らなければいけないこの東京で、一人ぼっちになってしまった。

卒業式も無事に終わり、ゼミの仲間たちと学生生活最後の飲み会の真っ最中だった。楽しくてちょっと寂しい、一生の思い出になるはずの夜だった。

彼女のことは友達だと思っていた。他のみんなのことも友達だと思っていた。みんな、味方だと思っていた。

でも今夜、彼女から浴びせられたのはこんな言葉だ。

──さっきからあんた『人生どん底』とか言ってるけど、正直ふざけんなって思うわ。結局あんたはどうせなんかうまいこといくようになってんでしょ。

──そうやって『みんなが眩しいよ』とか言いつつ、どうせ気がつきゃ誰よりいい感じになっててさ、えー、よくわかんないんだけどー、なんか親がぁ、なんか親戚がぁ、なんか誰誰さんがぁ、私の人生がいい感じになるように勝手に仕組んでくれててー、なーんにも頼んでないのに気づいたらなんか幸せにされちゃっててー、でもほんとにこんなの私が望んだわけじゃなくてー、とか言うんだよね。富士ってそういう感じ。いかにも上級国民。

──富士の自虐ってほんとむかつかない? え、みんなも実はそう思ってんでしょ? 一般庶民バカにしてんだろって。だって富士には結局どうなったって親の金パワーがあるんだし。あのタツオカフーズの娘だし。てってって~りやっきのた・つ・お・か! だし。つか一日何回あのCM流してんだよ邪魔くさい。あんたはとっとと実家に帰って、親の金でぼーっと

──あんたってなにか欲しがったこととかないでしょ。だってなんでも、どんな未来でも、自動的に手に入るもんね。天から勝手に降ってくるみたいに、てか、だーかーらーさー。そのツラ、そろそろやめてくんない? 本気でだりーわ。迷子犬みたいな眉毛してうるうる、わざとらしく困ったふりとかもう必要ないんで。庶民のことなんか気になさらず、堂々と恵まれてて下さいよ。破談だろうが無職だろうがどうせあんたは無傷でノーダメ、こっちはそんなのわかってるんで。

誰かが、笑いながら言った。

「これってそういう会だったん?」

おどける声もあった。

「そこのYOU、飲み過ぎちゃう~?」

その後は、「いきなりそんな切れてんのとかこえーし」「はーい知ってる、この子の彼ぴっぴJKと浮気してるからイライラしてんだよ」「え、うっそ!」「JKとか逮捕待ったなしじゃん」「うける、通報しよ」「え、え、もしかして前に怪しいって言ってた件?」「げっすー」「遠距離しんど!」「てかこの話したっけ、俺の前カノさ、」話題は恋愛問題に逸れていった。

富士だけがただ一人、凍りついたように取り残された。

気付いたのはその時だ。

自分には、そんなことはない、と言ってくれる味方はいない。富士はそんな人間ではない、と、

騒がしく飛び交う話し声と笑い声の真っ只中で、富士は一人ぼっちになっていた。

さりげなく立ち上がり、さらに盛り上がる酔っ払いたちの輪の中から抜け出し、トイレの個室に逃げ込んで、ドアを閉めて鍵をかけ、振袖袴姿でここに座り込んだ。そしてそのまま動けなくなった。それが十分前のことだ。

今もまだ動けずにいる。

どうしてこんなことになったのだろうか。

(私が悪いのかな……)

大学入学を機に

改めて思い返してみれば、本当に地味な学生生活だった。サークルのノリにはついていけずに早々に脱落、人生初の彼氏もできず、一人暮らしは清らかなまま。人間関係で傷ついたこともあった。それでも三年生になり、ゼミに入ってからはうまくいっていたはず。毎日が充実していたはず。毎週の課題に討論の準備、春と夏の合宿、全員で協力しあって誰も脱落せずに完成させた卒論。ゼミの仲間たちとは青春と呼ぶべき日々をともに生きてきたはず。

なのに、その最後の夜には結局一人、こうやってトイレで泣いている。こんなところで、こんなふうに、みじめで孤独な涙を

(私が言ったことって、そんなにおかしいかな。私のせいで怒らせちゃったのかな)

人生どん底。みんなが眩しいよ。

確かにそう言った。

そう思ったから、言ったのだ。

親が薦める相手と見合いをしたのが三年生の終わり頃、去年の春。今年の夏にはお互いの意志が固まり、本当ならば来月の大安吉日に、高崎で正式に仲人を立てて結納を行うはずだった。そして秋には式を挙げて、入籍するはずだった。新生活が落ち着いてから、タツオカフーズでファミリービジネスを手伝うはずだった。

予定が狂ったのは、先々月のお正月。婚約するはずだった相手から、結婚の予定をすべて白紙に戻したいと突然申し渡された。

相手はタツオカフーズの社員で、その有能さを両親が見込み、同族企業の役員として迎えるための結婚だった。でも相手が言うには、「判断を誤った」と。「結婚は愛する人とするべきだ」と。「会社を辞めて責任を取る」と。その相手を、両親は引き止めた。君がいなければ会社はやっていけない。すべてなかったこととして忘れていいから、どうか、このまま社に残ってほしい。

富士は、このように捨てられた。

結婚は破談。就職活動を始めるには遅すぎたし、そもそも準備もしていなかった。元婚約者と同じ職場で働けるほどのツラの皮も持ち合わせていない上、両親からも「それはさせられない」とはっきり言われてしまった。

だから、とりあえず地元に戻って、しばらくは静かに暮らすこと。時が

これを人生のどん底と思うのは間違いだろうか。

それぞれに夢や希望をもって就職活動に取り組み、望んだ未来の一端を摑み取ったみんなの姿を、眩しいと感じるのはおかしいだろうか。

(……迷子犬みたいな眉毛、だって。わざとらしく困ったふり、だって。そんなふうに思われてたんだ。今までずっと……)

ボロボロとさらに涙が落ちる。

実はね、と破談の

最後だから、か。

みんなが感じている「最後」の感覚は、富士が思っていたような「学生生活という一区切りの時間の最後」ではなく、もっと実質的な意味での、「龍岡富士という人間との付き合いの最後」だったのか。これから先なんかもうないから取り繕う必要もない、っていう。それで本音が出たのか。

なるほどなるほど。そっかそっか。無意識に小さく頷いて、何度も頷いて、富士は理解した。そういうことか。じゃあ、もう、あきらめるしかないんだ。

震える指でトイレットペーパーをすこしちぎり、畳んで目の縁に押し付ける。マスカラが溶けてひどいことになる前に、涙を吸い取ってしまいたい。不潔かもしれないし紙質もゴワゴワだが、泣いた顔は見せられない。

みんなのところには、なにもなかったように戻りたかった。そしてなにもなかったように、この夜を終わらせたい。なにも言わず、なにも残さず、なにも起きなかったことにしたい。なにも気付かなかったふりをしたい。そして忘れてしまいたい。そうすれば、すべてはただ消えていくだけだから。他のたくさんのことと同じだ。そうして静かに終わるだけ。あきらめることには結構慣れている。

そう思うのだが、しかし、喉に詰まる熱い塊はなかなかうまく飲み下せない。「……っ、……っ」富士は小さく口を開け、声を出さないように喉で

泣き顔の自分を意識から無理矢理遠ざけ、目を閉じ、頭の中で強引に精算の段取りを考え始める。一人税込四千円のコースで、途中で帰った先生が一万円を置いて行ってくれたから、四千円×十一人(先生含む)、マイナス一万円、÷十人。そういえば二次会はどうしよう。予約はとっていないが、カラオケに行きたいという話が出ていた。行くなら一応、電話で確認した方がいい。今日は他の大学も卒業式のところが多いし、どこもきっと混んでいるはず。ここから行くとしたら近いのはどこだろう。何軒かの候補を思い浮かべつつ、懐に挟んだスマホを取り出す。

そのときだった。

ドンドン! いきなり外からドアを強く二回。そして、

>>#1-2へつづく ※10/15(火)公開

◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2019年11月号でお楽しみいただけます。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。