「怪談は、ただ怖いだけのものではない」 宇佐美まことインタビュー

角川文庫キャラ文通信

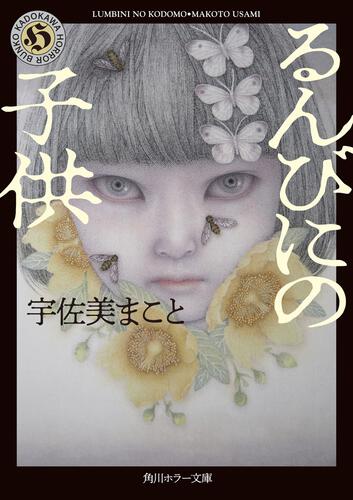

『愚者の毒』で第70回日本推理作家協会賞を受賞、『少女たちは夜歩く』『展望塔のラプンツェル』など、次々と話題作を刊行する作家・宇佐美まことさん。そんな宇佐美さんのデビュー作『るんびにの子供』がついに文庫で登場! 作品に込めた思いをたっぷり語っていただきました。

――まずは、本作が生まれたきっかけを教えてください。

宇佐美:「るんびにの子供」は、2006年に第1回『幽』怪談文学賞短編部門で大賞をいただいた後、刊行された私のデビュー作です。それから14年が経ち、これがどうしても手に入らない、読んでみたいという多くのお言葉に後押しされ、「幽」掲載の「獺祭」と書き下ろし1編を加えて角川ホラー文庫から刊行されることとなりました。

――待望の文庫化、編集部としてもとても嬉しいです! この物語の読みどころはどこですか?

宇佐美:私は怪談を書く時、怪異そのものではなく、怪異に出くわした人間に焦点を当てて書いてきました。恐れおののくだけでなく、それに打ち勝とうとしたり、自ら巻き込まれていったり、またそれを利用しようとしたり、人間の反応はさまざまです。その点に注目して読み進めてもらえたらと思います。

――文庫『るんびにの子供』には表題作をはじめ7つの物語が収められていますが、特に思い入れのあるものはどれですか? またその理由も教えてください。

宇佐美:今回、書き下ろしで加えた「狼魄」は、14年前に書いた「るんびにの子供」と対をなすものと考えています。怪異を凌駕するほどの人の思惑や企みにぞっとしてもらいたいです。

――宇佐美さんにとって、「怪談」作品とはどのようなものでしょうか? 「怪談」を書く楽しみ、意味のようなものがあれば教えてください。

宇佐美:今、デビュー作を読み返してみると、私が怪談を書き始めた時の気持ちがありありと蘇ってきました。すなわち怪談は、亡くなった人の無念に心を寄せたり、異界から越境してくる不穏なものの存在を時に意識するという日本人的精神土壌に根差したものであるということ。死んでしまった者、目に見えないものはないものとして切り捨ててしまう西洋のホラーとは違い、ある意味、日本人の繊細で優しいまなざしが生んだ文学であると意識して書いていたことを思い出しました。

――では、今後書いていきたいものもぜひ教えてください。

宇佐美:どろどろ、ねっとりした怨念渦巻く日本古来の怪談でもなく、ドライなホラーでもない、ジャパニーズ・ダークファンタジーとでもいうものを書いていきたいと思います。具体的には、ただただ怖いだけではなく、人間の心理に深く切り込んでいくもの。そして大事にしたいのは、読後の残響や余韻です。

――最後に、読者に一言メッセージをお願いします。

宇佐美:怪談はただ怖いだけのものではありません。読んだ後に、さまざまなことを考えてもらえると思います。たとえば、今自分が立っている地面は、本当にしっかりしたものなのか、ありきたりな日常のどこかに異界とつながった裂け目があるのではないか、何もかもわかっていると思っている自分は間違っているのではないか。怪談は常にそういうことを問いかけます。おごり高ぶる人を謙虚にさせます。私は、何も怖いものがないという人が一番怖いです。

▼宇佐美まこと『るんびにの子供』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000933/