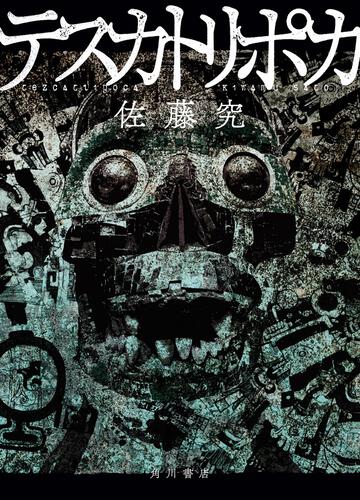

佐藤 究「テスカトリポカ」

※本記事は「カドブンノベル」2020年12月号に掲載された第一部の特別公開です。

鬼才・佐藤究が三年以上かけて執筆した本作は、アステカの旧暦に則り、全五十二章で構成される。

時を刻むように綴られた本作の第一部十三章を、直木賞、山本周五郎賞受賞を記念して特別公開する。

第十章、メキシコを脱出するバルミロが信じるのはアステカの神々――。

>>前話を読む

10 mahtlactli

アメリカ合衆国に脱出せず、タマウリパス州を南へ下る。カルテルの主力商品だったコカインの密輸ルートではなく、二番手の商品──氷の密輸ルートをたどって姿をくらます。

バイクに乗りながら、レイノサの地下トンネルを進みながら、バルミロは頭のなかで入念な逃走計画を立てていた。

コカインのほとんどは最大のマーケットであるアメリカをめざして北上するが、そうではない麻薬の一部は南にも流れていく。その代表格が氷だった。

氷、メタンフェタミン、覚醒剤の一種。自然界のコカの葉が原料になるコカインとは異なり、人工的に作られる麻薬で、一八九三年にエフェドリンから分離された。最初の分離に成功したのは日本人の薬学者、東京帝国大学医科大学教授の長井長義だった。一九三〇年に中枢神経を刺激する興奮作用が判明し、その後ドイツで〈ペルビチン〉、日本では〈ヒロポン〉の名称で市販された。脳を破壊する危険性が認知され、禁止薬物となった以降も、地球規模で取引されてブラックマーケットをうるおしている。

ロス・カサソラスがタマウリパス州の工場で生産していた氷には、おもに二つの密輸ルートがあった。どちらも海路を利用していた。

第一の密輸ルートはメキシコ湾を出て、カリブ海を南下、ベネズエラで陸揚げ後に、陸路でブラジルへ運ぶものだった。

第二の密輸ルートの場合には、カリブ海を南下、パナマ運河を横断し、太平洋に出て、チリで陸揚げしたのち、陸路でアルゼンチンへと運ぶ。首都のブエノスアイレスでふたたび船に積まれ、南大西洋を渡り、オーストラリアに届けられる。旅はそこで終わるわけではなかった。麻薬資本主義と自由市場の原理がウロボロスの蛇のようにからみ合い、販路は広がり、メキシコで作られた覚醒剤はインドネシアや日本まで運ばれていく。

ドゴ・カルテルの追跡を逃れるバルミロは、第二のルートをたどって姿を消すつもりでいた。ミゲル・トルエバが用意したフォード・エクスプローラーを走らせ、レイノサを南に進み、ベラクルスへ、手配した冷凍船の待つ港湾都市へと向かった。

ベラクルス州ベラクルス、カサソラ兄弟の生まれ育った町、そこはバルミロにとってのルーツであり、現代メキシコの誕生においてもルーツとなる土地だった。この地からメキシコの歴史がはじまり、アステカの歴史に破滅がもたさられた。

一五一九年、現在のメキシコ湾岸に一人のスペイン人が武装した軍隊を引き連れて上陸した。青白く灰色がかった顔をして、薄い髭をたくわえた征服者。

エルナン・コルテスは、そのとき三十四歳だった。コルテスは沿岸に植民都市を築き、〈真の十字架の富める町〉と名づけ、これがのちのベラクルスの原点となった。

基地を手にしたコルテス隊は、彼らスペイン人が〈大陸〉と呼ぶ未知の大地を西へと向かった。道中で出会い戦った部族たちはいずれもコルテス隊の近代兵器に屈したが、同時に執拗な警告を発した。西の王国に行ってはならない。おまえらみな殺しにされるぞ。

コルテスの抱いた野望、それはクーバ総督ディエゴ・ベラスケスでさえ思い描かなかった壮大な計画にあった。大陸でもっとも怖れられるアステカ王国の征服。インディオの王が持つ黄金を、コルテスは根こそぎ奪い取るつもりでいた。

「もともと自分たちを〈メキシコ人〉と呼んでいたのは、アステカ人のほうだったのさ」幼かったバルミロは祖母にそう聞かされた。「スペイン人はアステカ人の王様を殺し、神殿も壊したよ。都を滅茶苦茶にして、その上に宮殿と憲法広場を作ってしまった。どこだと思うね? そう、メキシコシティさ。昔はあの場所に、〈テノチティトラン〉という夢みたいな美しい都があったんだよ。何もかも奪われたのさ。それでもアステカは、征服者のものにはならなかった。連中はアステカの怖ろしい神々を怒らせたよ。白人の文明に取りこまれたふりをして、アステカの神々は奴らのはらわたを食いちぎり、首を切り落として回っているんだよ。麻薬戦争は終わらないだろう? あれは呪いなのさ。最初にアヘンを持ってきたのは東洋人だったけれど、それもアステカの神々が呼び寄せたんだよ。いいかい? 海を越えて、アステカの偉大な神々のもたらす災いが、どこまでも広がっていくんだよ」

九月のベラクルスの気温は三十度を超えた。雨季に入って四ヵ月がすぎていた。午前中は雨が降らず、メキシコ湾の波が光り輝いていた。パナマ運河に向かう冷凍船に乗りこんだバルミロは、シャツのボタンを二つ外し、額の汗をぬぐった。きつい日射しに目を細めて、船に染みついた魚の生臭さと潮風の香りを吸いこんだ。

デッキを飛び交う蠅は海上にまでついてきた。蠅はバルミロのシャツの上にとまり、すぐに飛び立ち、またとまった。蠅の羽音を聞きながら、バルミロは海をしばらく眺めていた。左耳はまだ聞こえなかった。体を休めておく時間だった。バルミロはゆっくりと目を閉じた。夢のなかでジャガーが駆け、鷲が舞い、砂漠の塵のなかを這う蛇が鎌首をもたげた。

バルミロと兄弟たちを深く愛し、母親のように面倒を見てくれた祖母の名はリベルタといった。その名は彼女が子供のころ──おそらく三つか四つのときに──親類につけられたスペイン名で、今の時代を生きるにはそちらのほうが便利だと思われていた。

リベルタの名を与えられる以前は、ナワトル語の〈雨〉という名で家族や村人に呼ばれていた。ほかにアステカの暦の出生日にもとづいて〈二の雨〉と呼ばれることもあった。だが、どちらも通称で、本当の名前は〈鏡の雨〉だった。

リベルタはベラクルス州カテマコに生まれた先住民族で、湖に面した土地には滅亡した王国のオルメカ、マヤ、そしてアステカの末裔たちが暮らしていた。そうした人々はかつて〈インディオ〉と呼ばれていたが、時代が変わるにつれて新たに〈インディヘナ〉と呼ばれるようになった。〈インディオ〉という言葉に侮蔑の意味合いがある、というのがその理由だった。だがリベルタや多くの村人は、白人やメスティーソにたいして、自分は〈インディオ〉だと名乗っていた。

彼女の育った村ではアステカの儀式がいまだに受け継がれ、呪術師たちはスペイン語とナワトル語を織り交ぜて、夜ごとアステカ王国の神話を語り、火を灯し、コパリの香を焚き、メキシコ当局に取り締まられない程度のささやかな儀式をとりおこなった。本物のアステカの儀式をおこなえば、村中の人間が逮捕されかねない。

たとえ小さな火でも、かすかな香煙でも、呪術師に聖なる力が宿っていれば、幼いリベルタの目に荘厳な光景が映った。失われた神殿で燃え盛るかがり火が見えたし、偉大な神の像を包みこむ祭壇の煙の渦が見えた。そこに呪術師たちの低いささやき声が重なり合って、リベルタの前にアステカの宇宙が広がり、そのすべてが彼女の魂を育んでいった。

本物の聖なる力を感じ取ることのできたリベルタは、どの村でもおこなわれている観光客向けの儀式が大嫌いだった。派手なだけで中身がなく、謎めいた夢の世界に通じる扉も感じられない。リベルタは見せ物で金を稼ぐ呪術師の家に押しかけ、戸口に立ち、スペイン語で「噓つき!」とののしり、ついでにナワトル語でも「噓つき!」と言ってやった。「アステカの神様に食われるといいわ」

窓から顔を突きだした呪術師は占いに使うカカオ豆や、干した草の根を投げつけて、小さな告発者を追い払った。

リベルタの家はとても貧しかった。苦労して育てた家畜が伝染病で全滅した年、収入の途絶えた家計を助けるために、十六歳になったリベルタは村を出た。

彼女は休暇でカテマコの湖にやってきた白人に見染められ、求婚されていた。相手はベラクルスに住むカルロス・カサソラという男で、クリオージョ──メキシコ生まれの純スペイン人だった。祖父が興した貿易会社〈カサソラ商会〉を継ぎ、ベラクルス港に船を何隻も持っていた。家族への経済的援助と引き換えに、リベルタはその男と結婚する道を選んだ。メキシコでは爆発的な混血化が進んでいたが、それまでカルロスの家系にインディヘナの血が混ざったことはなく、暗黙のうちに白人至上主義が守られていた。カルロスはインディヘナの妻をめとった一族で最初の男になった。

リベルタには嫁入り道具などなく、ベラクルスの屋敷に運べるようなまとも私物すらなかった。カテマコを出る彼女が持っていったのは、小銭と、生家の思い出の日干しレンガ、麻袋に収めた古い笛、呪術師にもらった黒曜石のナイフだけだった。お祈りに使う竜舌蘭のとげを持っていこうとしたが、ベラクルスの市場に売っていると教えられ、彼女は不安そうな顔をして、手に取ったとげをしぶしぶ家に残していった。

ベラクルスで財を成すカサソラ家の家系図をさかのぼれば、一五二一年にアステカ王国を滅ぼした征服者にたどり着く。その史実について、リベルタはカルロスに前もって聞かされていた。だがカサソラ家に嫁いで、村に残した家族を助ける意志は変わらなかった。征服者の末裔、そんな者はメキシコにはうようよいる。彼女は思った。いかに大統領が平等を語ろうとも、ここは彼らの国なのだ。

村を出た新しい生活にリベルタは慣れなくてはならなかった。週に一度、港湾都市に出かけて見聞を広めることを、夫のカルロスに許された。人々の声、スペイン語、英語、聞いたこともない言葉、儲け話、でたらめな噂、現れては消えていくいろいろな国の水夫、商人、荷揚げ労働者、そして巨大な市場──少し歩くだけでも目が回った。

自分と同じインディオの娘が体を売って稼ぐ姿を見るのは、つらい思いがした。彼女たちはカテマコではない別の土地からやってきて、港湾都市で稼いでいた。裕福な白人と暮らすリベルタの噂はすぐに広まり、彼女は嫉妬され、すれちがいざまに物を投げられたりした。

それでもなかには気さくな娘たちがいて、リベルタは数人と親しくなった。カフェの片隅に座って、トウモロコシの粉を溶かした温かいアトレを飲みながら、おたがいの故郷について語り合い、紙巻煙草を吹かし、ときおり涙を流した。別れ際にリベルタは、娼婦となって生き抜く娘のために、アステカ式のお祈りをしてあげた。

市場で買った竜舌蘭から引き抜いたとげをつまみ、その先で自分の耳たぶを突き刺す。浮いてきた血を煙に振りかけて悪運を祓い、神に祈りを捧げる。コパリの香煙ではなく、灰皿に載せた紙巻煙草の煙を使うのがいかにも現代的だったが、リベルタの心は滅びた王国の民とつながっていた。竜舌蘭はアステカを象徴する植物で、醸造酒の原料にもなり、聖なる力を持っている。目の前の娼婦の娘がひどい不幸にさいなまれ、もっと力が必要だと感じたときには、リベルタは迷わず自分の指先や手首をさらに傷つけて、煙に振りかける血を増やした。

屋敷に戻り、指に巻いた包帯のことをカルロスに尋ねられると、リベルタは「魚の調理のときに怪我をしました」と答えた。

「またか」とカルロスは言った。「不器用な奴だな」

港湾都市のベラクルスではメキシコ湾で水揚げされる魚が食卓に並ぶ。カルロスはカジキ鮪のスープが好みだった。

白人の妻になるまで、リベルタは砂糖の入った固形のチョコレートを食べたことがなかった。彼女の育った村のチョコレートはアステカ時代と変わらない昔ながらの飲み物で、カカオとトウモロコシの粉に唐辛子を混ぜた、どろどろした粘り気のある液体だった。夫と町に出かけて菓子店のチョコレートを食べたとき、土くれのような硬い食感と異様な甘さに驚いたリベルタは、思わず口から吐きだした。

信じられないできごとをいくつも経験したが、都会暮らしが楽しいとは感じなかった。貧しさにあえぐ人々の悲しみは村人より深く、世界は村より混乱しているように見えた。

地震が起きるとベラクルスの人々は青い顔で表に出てきて、不安そうに隣人と語り合ったが、「震度」とか「震源」の話をするばかりで、誰も〈オリン〉の話をしないのがリベルタには不思議でならなかった。オリンにはナワトル語で〈うごき〉という意味があり、地震を示している。アステカで用いられた暦のなかにある二十種の象徴、その十七番目。

大地が揺れても、揺れなくても、アステカの暦にははじめから地震がふくまれているというのに。それが暦というもので、それが時間というものなのに。リベルタは思った。この国は本当にアステカを忘れ去ったのだ。

キリスト教徒の征服者に踏みにじられた大地を照らす太陽、スペイン語の曲が歌われる宴を淋しげに照らす月、打ち壊され、地下に埋められた神殿、ありとあらゆる場所から、神々の計り知れない怒りが伝わってくる。太陽と月に血を捧げなくてはならない。誰も血を捧げないせいで、神々の怒りが日ごとに増している。これでは災いが鎮まらない。どこまでも広がっていくばかりだ。

かつてアステカの首都、湖上都市テノチティトランが存在した国、非情にもその湖を消し去り真上に新たなメキシコシティを築いた国、そこに住むほとんどすべての者がキリスト教の洗礼を受け、カトリックになっていた。

リベルタの夫も熱心なカトリックで、同年代の男たちにくらべれば妻を束縛することは少なかったが、邪教であるアステカ趣味を人前にさらすのだけは許さなかった。自分の見つけた若く美しい妻は、敬虔なキリスト教徒として振る舞うべきだった。

リベルタは教会で洗礼を授けられ、神父には「災いを呼ぶ言葉である〈鏡の雨〉の名前を捨て去り」「心からキリストを信じて生まれ変わり」「その正体は悪魔であるアステカの神々の名を記憶から永劫に消すように」ときつく諭された。

ウィツィロポチトリ、トラロック、シペ・トテク、ミクトランテクートリ、トラルテクートリ、ショロトル、コアトリクエ、ケツァルコアトル──神々はもっといた。どれほど未開の邪教と謗られようと、リベルタは神々を忘れなかった。

アステカの神話、複雑な迷宮のように入り組み、ある神が別の神に変身し一人で何役もこなしたりする、白人にとって理解しがたい世界、その神話で語られるできごとは、単純な善悪の対立や神々の系譜だけではとても説明できなかった。夢の地層、混沌で満たされたなかに垣間見える人間を超えた底知れない法則、人間を揺さぶる謎めいた力、それは〈うごき〉であり、地震と同じ力であり、神話は人間に破壊と再生をもたらす。

人間はおのおのが昼と夜をすごし、目覚めては眠り、眠っては目覚め、そのくり返しで夢の世界に触れているが、個人の夢よりもはるかに大きな世界である神々の領域には暦を介してだけ触れることができる。

アステカ王国では二百六十日の〈祭祀暦〉と、三百六十五日の〈太陽暦〉の二つが用いられていた。

祭祀暦での一ヵ月は二十日で、一年は十三ヵ月だった。

20×13=260

二百六十日で終わる暦のなかに、二十種の象徴が十三日ずつ順番に日々を支配していく〈トレセーナ〉という暦が組みこまれ、これを人々はみずからの吉凶を占うものとして重要視していた。

太陽暦は月と年を数えるもので、一ヵ月は二十日、一年は十八ヵ月で構成されていた。

20×18=360

この三百六十日に〈暦にない日〉と呼ばれる忌日の五日を足して、一年を三百六十五日とする。二十日ごとに神々の祝祭がとりおこなわれ、すなわち一年中儀式が実施されていたが、最後にあまった五日間だけは、全国民が喪に服すような沈黙のうちにすごした。

祭祀暦二百六十日、太陽暦三百六十五日、この二つの暦の輪が一周し、ふたたび始点に戻ってくるまでには長い時間が必要だった。二百六十と三百六十五の最小公倍数一万八千九百八十。

18980÷365=52

──五十二年──

アステカ人にとってもっとも大きな暦の最後にあたる一日は、キリスト教徒の怖れる裁きの日と同じように、あるいはそれよりもさらに破滅的な深淵として待ち受けているものだった。

それは時間が尽き果てる日を意味していた。そのとき世界は死を迎える。つぎの暦、新たな五十二年間が存在し得るのかどうか、誰にもわからない。神々でさえ運命を知らない。

五十二年周期の暦が完結する日、人々は家財道具をすべて捨て去って家のなかを清め、テノチティトランの神官たちは神々の古い偶像をテスココ湖に放りこんだ。太陽が沈むとアステカ王国の全土で火が消された。過去の火は消されなければならなかった。

とてつもない恐怖に満ちた夜、時間の尽き果てた真夜中がやってくる。ただの闇ではない。時間そのものが燃え尽きてしまい、どこでもない虚無が口を開けて待っている。女たちと子供たちは魔除けの仮面を着けて穀倉に身を隠し、異界の悪魔にさらわれないようにと震えながら祈った。

男たちは寝ずの番をして家族を守り、神官たちは都に近い〈星の丘〉に築いた神殿から天体を観測した。彼らが見ているのはプレアデスの輝きだった。その光が天頂点を通過し、つぎの五十二年の時がはじまりつつある兆候を確認すると、いけにえの心臓をえぐりだし、胸に空いた穴のなかで火を燃やした。宇宙は人間の捧げる血で活動を保っている。いけにえの胸のなかで火が美しく燃え上がれば太陽が現れる。だが消えてしまえば、時の流れは戻らず、人知を超える破壊が天空を覆いつくし、悪魔と呪われた怪物どもが大地に現れて人間を虐殺するだろう。

いけにえの胸の穴で火が燃え上がると、神官は祭壇の炉へその火を移し、きらめく光と熱のなかにえぐり取った心臓を投げこむ。いくつものたいまつに火がわけられ、すべての神殿に届けられる。闇に包まれた王国に一つ、また一つと新しい火が灯されていく。しかし多くの民はいまだに暗がりで恐怖に耐え、息をひそめている。

ついに太陽が東の空に現れると、王国全土の国民は新しい五十二年の開始を知り、なかでも首都テノチティトランで夜明けを迎えた二十万の人々は歓喜に沸き立った。涙を流して祝い、神々に感謝し、悪魔の目から隠してあった祝祭の衣裳を取りだした。家財道具は湖に捨てたが、それだけは残してあった。人々は翡翠とケツァル鳥の羽根で頭を飾りつけ、岸辺から眺める水面のように美しいターコイズをちりばめた衣裳を着た。子供たちは緑岩の耳飾りと鹿の革をまとい、神官を真似て棒切れの杖を握った。富める者、貧しい者の区別はなかった。貴族も奴隷も並んで歌い、踊った。

太鼓が打ち鳴らされると、戦争の神〈蜂鳥の左〉の戦士たちが〈クアウトリ〉をかたどった戦闘服を身にまとい、その羽根で覆った盾をかざして、テノチティトランの市街地を行進した。〈クアウトリ〉も十三日の象徴の一つで、大空を舞う鷲だった。

人々はトウモロコシの粉で作ったトラスカリ──のちに征服者にトルティーヤと呼ばれる──を食べ、醸造酒を飲み、コパリを焚いて、耳たぶを竜舌蘭のとげで刺し、浮いてきた血を煙に振りかけては、新たな暦の再開を許してくれた神々を讃えた。

神殿、群立する巨大な階段ピラミッド、その頂上で夜明けからずっと儀式がとりおこなわれていた。神々のためにいけにえが捧げられていた。儀式は正午をすぎてもつづけられ、まるで終わる気配を見せなかった。いけにえはひたすら殺されていった。神々に血と心臓を差しだし、宇宙の食べ物となるのはすばらしいことだった。戦争に負けて捕虜になった他国の兵士などは、いけにえにならないかぎり地獄へ送られてしまう。沐浴で体を清めた彼らは、神殿へと引き立てられていった。

神官たちは心臓をえぐり取った死体を、下へと突き落とした。神に食べられ、胸に穴の空いた死体は、長い石段を転がり落ち、待ち受ける係が首を切り落とした。首も供え物だった。首なしの死体を囲む人々が、腕と足を切り落とした。神は心臓を食べるが、人間に食べることが許された部位は腕と足のみだった。アステカの厳格な戒律にしたがって、人々はいけにえの腕と足を火であぶって食べた。人間の肉が焼かれるすぐ横で食用のアルマジロも焼かれていた。

いけにえの腕のなかでも上質なものが人々によって選りわけられ、顔を黄色と黒に塗りわけた神官に差しだされた。その神官の仕える神は人間の心臓のつぎに腕が好物だった。

腕を預かった神官は百人を超す奴隷を引き連れ、神殿の長い石段を上っていった。従者が死の笛を吹いた。見ることも、触れることもできない怖ろしい存在に、いけにえの心臓と腕が捧げられようとしていた。

新しい五十二年の開始を祝う人々が、神官と奴隷の姿に気づき、神の名をおごそかに口にしはじめた。われらは彼の奴隷、夜と風、双方の敵、どれも同じ神を指していた。永遠の若さを生き、すべての闇を映しだして支配する、煙を吐く鏡。

▶#11へつづく

◎全文は「カドブンノベル」2020年12月号でお楽しみいただけます!