現実には、ある程度の規模と人口を備えていればどこの街にも探偵事務所があってもおかしくないけれど、それでも探偵という存在が似合う街とそうでない街があるように感じられる。横浜というと、探偵事務所が似合う街の代表のように思えるのは、永瀬正敏主演の映画および連続ドラマ『私立探偵濱マイク』のイメージが強いからだろうか。あるいは、島田荘司作品に登場する名探偵・御手洗潔が横浜の馬車道に事務所を構えていたという設定が有名だからか。

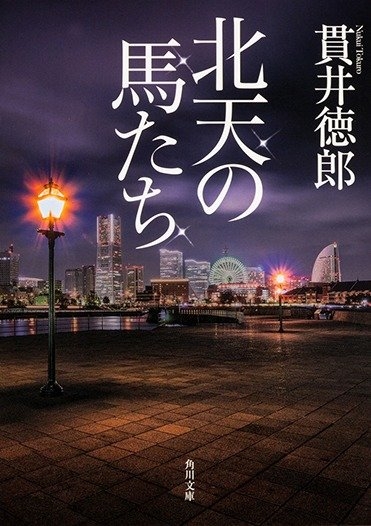

では、同じく馬車道を舞台とする貫井徳郎の新作『北天の馬たち』は、どのようなミステリなのだろうか。

主人公の毅志は、母とともに馬車道近くで「ペガサス」という喫茶店を経営している。二人は、かつて毅志の父が使っており、その死後は空き部屋になっている二階に住人が来ることを願っていたが、ある日、皆藤晋と山南涼平という二人組の探偵が引っ越してきて《S&R探偵事務所》を開業した。最初は二人のことを少し胡散臭く感じた毅志だが、彼らは探偵として優秀であり、依頼はコンスタントに舞い込んできていた。二人の人柄に惹かれた毅志は彼らを手伝うようになり、いつしか《S&R探偵事務所》の三人目の人員となっていた。

……というところまでが、いわばこの物語の「前史」。本筋は、毅志が手伝うことになったある依頼からスタートする。

その依頼とは、皆藤と山南によると、少女に暴行を働いた角倉という男に対する「復讐」だった。もちろん、本来なら復讐は探偵が引き受けるべき仕事ではないけれども、被害者の父親に義理があって断れなかったのだという。皆藤と山南は既に角倉に顔を知られているため、彼と直に接触する役目は毅志が担当することになる。皆藤と山南が描いた図面通りに動き、角倉を陥れることに成功した毅志だが、皆藤たちと伊勢佐木署の刑事・当郷の会話を聞いていて、ある疑念に囚われる。それは、皆藤たちが計画の真の目的を毅志に隠していたのではないかということだった。そして、ある男性とある女性を引き合わせるという次の依頼に関わったことで、毅志の疑惑は更に深まるのだった。

貫井徳郎というと、デビュー作『慟哭』の印象が未だに鮮烈であるため、作品の構成に仕掛けを潜ませたトリッキーなミステリの書き手というイメージがどうしても強い。実際、『慟哭』と似た路線の作品も幾つか発表しているが、必ずしもそればかりが著者の作風の本流ではないということは、これまでの作品群に一通り目を通せば明らかだろう。というか、何をもって著者の本流と呼ぶべきかもなかなか難しい問題だ。むしろ著者は、自分の作風に何がしかの色が定着するのを好まない作家のように思える(本書の前に発表された『ドミノ倒し』のオフビートな結末を見よ)。

本書の場合、いかにも本格ミステリらしい綿密なロジックや一発逆転的大トリックが用意されているわけではないものの、毅志の目に映る出来事の表面だけからは見えてこないプロットの複雑な入り組み具合が意外性を演出している。テーマは比較的ストレートなのにプロットは一筋縄では行かない、という(いい意味での)ひねくれ具合に、一定の作風に囚われることを厭う著者らしさが感じ取れる。また、キャラクター描写にもかなり重点を置いた作品であるということも付言しておくべきだろう。

ところでこの小説、読み終えてみると謎がひとつ残っていることに気づく。他ならぬ『北天の馬たち』というタイトルの意味だ。これについては作中で説明されないままだが、ここでもう一度巻頭に戻って、『オックスフォード天文学辞典』から引用されたペガスス座の説明に目を通してほしい。ここでの説明と登場人物の配置を照合することで、読後の余韻はより味わい深くなるのではないだろうか。