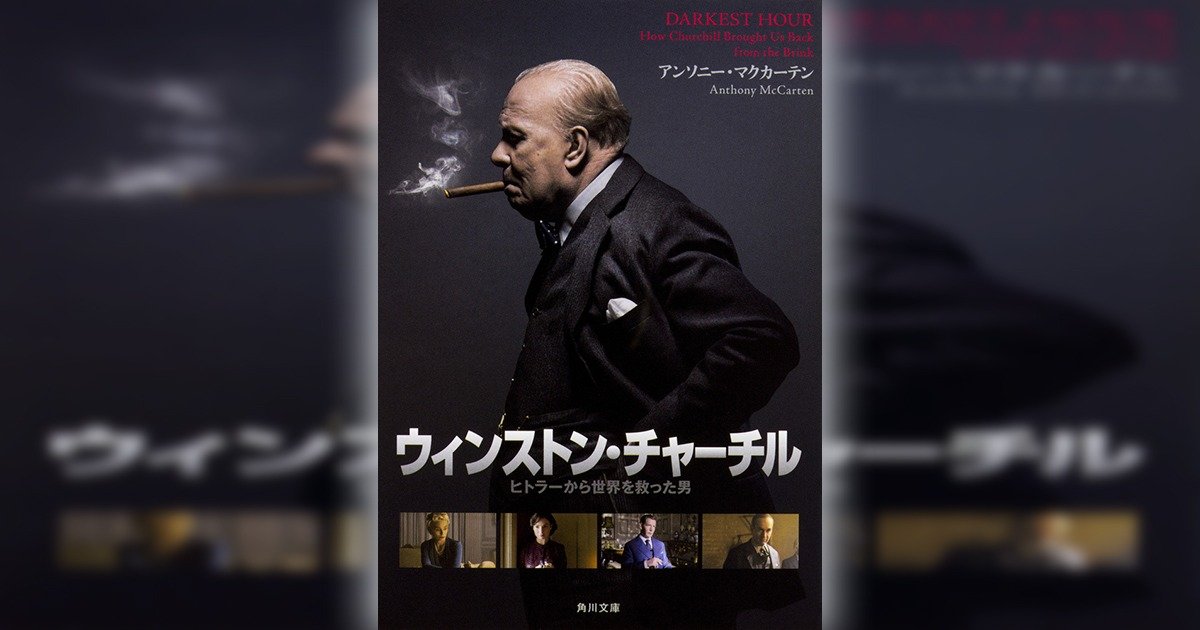

本書は、映画『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』の原作となった歴史ノンフィクション、『Darkest Hour:How Churchill Brought Us Back from the Brink(最も暗い時代:チャーチルはどうやって私たちを崖縁から引き戻したか)』の翻訳である。

この映画は二〇一七年九月より映画祭で先行上映されたあと、アメリカでは二〇一七年一二月、イギリスでは一八年一月に全国公開、その後、世界各国でも順次公開されている。

その評価は大変高く、本稿を書いている時点でアカデミー賞二部門はじめ三〇以上の賞を獲得している。とくに主演のチャーチルを演じたイギリスの俳優ゲイリー・オールドマンは、ゴールデン・グローブ賞に続いてアカデミー賞でも主演男優賞の受賞が決まった。「狂気をはらんだ悪役」としては当代随一と称されるオールドマンのチャーチル役を意外と思われる方もいるだろうが、撮影期間中、二〇〇時間以上メイクアップに費やしたというだけに(メイクアップ担当は、本年三度目のノミネートでアカデミー賞を射止めた日本人アーティスト、辻一弘)、風貌は我々が写真やフィルムで見るチャーチルとまったく違和感がない。外見ばかりでなく、もともとアクの強い性格で毀誉褒貶の激しい才人政治家の内面も見事に演じきっており、もしかすると現存の俳優でこの役をできるのは彼しかいないのではないかとも思わせる。

さて肝心の本書の紹介が後まわしになったが、順序が逆転したのにはそれなりのわけがある。本書と映画『ウィンストン・チャーチル』の関係が、通常の原作と映画の関係よりはるかに密接に結びついているからだ。本書の出版は英米ともに二〇一七年一一月だが、ノベライゼーションでもなければ映画公開にこれほどぴったり合わせて原作が刊行される例はあまり多くない。しかも、映画の脚本は本書の著者であるアンソニー・マクカーテンが単独で書いている。

本書と映画の成立過程を調べてみると、エンターテインメント専門オンライン、デッドラインの二〇一五年二月の記事には、マクカーテンがプロデューサーのリサ・ブルース、映画製作会社ワーキング・タイトルに脚本の梗概を見せて、製作が決まったと報じられている。つまりマクカーテンは年来温めていたテーマを映画界に売り込み、それが受け入れられると、後先は定かでないが、脚本を仕上げ、映画製作とほぼ同時進行で本書を書き上げたことになる。

これほど原作と映画の「幸せな」関係はめずらしいだろう。時間的制約その他の理由で映画では省略せざるを得なかった部分は原作がきちんと時代や事件の背景まで補完しているし、原作を読んでいて想像できない場面は映画が十二分に雰囲気を再現してくれる。原作者が脚本を担当することや、原作の忠実な映像化が謳われることはよくあるが、今回ほどしっくりと溶け合うのは稀れといってよい。まさに、映画が先か、本が先かということになる。

それでは、この「幸せな」関係のキーパーソンである本書の著者、マクカーテンとはどんな人物なのだろう。

アンソニー・マクカーテンは一九六一年にニュージーランドのニュープリマスに生まれた小説家・劇作家・脚本家・映画製作者。カレッジ卒業後二年間、報道記者として働いてから、二つの大学で美術と創作を学ぶ。最初に世に出たのは、二〇代なかばから手がけた劇作で、とくに八七年に初演された『レディたちの夜(Ladies’ Night)』は共作だが、ニュージーランド演劇史上もっとも商業的な成功を収めた芝居といわれる。

次に手がけたのが小説で、二〇〇〇年に発表した『スピナーズ(Spinners)』はエスクワイア誌の「今年の十作」に選ばれ、第三作『スーパーヒーローの死(Death of a Superhero)』はオーストリア青春文学賞を受賞した。

映画に本格的にかかわったのは一九九八年で、自作の戯曲『衛星経由で(Via Satellite)』をもとにみずから監督・脚本を担当した同名のコメディ映画で、カンヌはじめいくつかの映画祭に招待された。

マクカーテンの名を世界的に高めたのは、スティーヴン・ホーキング博士の若き日を描いた二〇一四年公開の映画『博士と彼女のセオリー』の脚本家としてだった。これはプロデューサーのリサ・ブルースとワーキング・タイトルの製作、つまり『ウィンストン・チャーチル』と同じ顔ぶれが作ったもので、主演のエディ・レッドメインがアカデミー賞主演男優賞を受賞、作品賞にもノミネートされるなど、さまざまな映画賞で二五の受賞、ノミネートは一〇〇を超える大成功を収めた。この成功に勢いづき、おそらくはマクカーテンの発案で同じ製作陣が企画したのが、『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』というわけだ。

さて、それではなぜいま、チャーチルなのだろうか?

映画の製作が発表された二〇一五年は没後五〇年にあたるが、現在でも「イギリス国内にチャーチルの名を冠した約三五〇〇の酒場やホテル、一五〇〇以上のホールや施設、二五の通りがあり、ビールのコースターからドアマットまであらゆる場所に彼の顔が描かれている」ほど人々の記憶に深く刻み込まれた人物だし、何年かおきに新解釈や新事実を盛り込んだと謳われるチャーチル関連本も出版されている。それを考えれば本書やその映画化のように、いつ題材にされても不思議はないかもしれない。

ただし、なにしろ「偉大な演説家。大酒飲み。才人。帝国主義者。愛国者。夢想家。戦車の設計者。おっちょこちょい。暴れん坊。貴族。捕虜。戦争の英雄。戦犯。征服者。笑い者。レンガ職人。馬主。兵士。画家。政治家。ジャーナリスト。ノーベル賞作家……」と極めて多くの側面を持つ人物だけに、その全体像を描き出すのは容易でない。自然、時代の要請に応じて一つないし、いくつかの側面が強調されることになる。たとえば政治の時代であれば、民主主義を救った男と賞賛されるか、冷戦を生み出した男として批判されるかのどちらかだろう。

では、いま私たちがこの偉人のどの側面に注目すべきかといえば、私見ではあるが、言葉への信頼ではないだろうか。演説であれ著書であれ(そしておそらくは政治の駆引きであれ)、チャーチルは「言葉の大切さを知り、言葉こそが人々に影響を与え、世界を変える武器であると信じ」ていた。イギリスがヒトラーという怪物に単独で立ち向かったときは、「英語を『動員』して戦場に送り込んだ」。なぜなら、「彼の手にあった武器は本当に言葉だけだったからだ」。言葉で人を動かすために、チャーチルは膨大な時間と手間を惜しまず文章を彫琢した。

それにひきかえ昨今、ツイッターであることないことつぶやく某国大統領は論外としても、政治家の発言はあまりに軽い。国民を鼓舞するどころか、子どもにも見透かされそうな言い訳を平然とし、紋切り型の貧しい表現で問題の本質をぼやかそうとする。それを聞かされる側も、そんなものかとなかばあきらめ気味に聞き流す。平和が続いて危機感が薄れているとはいえ、これほど言葉が軽視される時代もめずらしいのではないか。

チャーチルの不倶戴天の敵、ヒトラーもまた演説の名手として知られる。チャーチルが国民を勇気づけ、腰を据えて戦う覚悟をさせた頃から、反対にヒトラーの国内の人気は低下し、演説どころか姿を公衆に見せる機会も減ったといわれる。この二人の違いはどこにあったのだろう。非常時の強力な指導者二人の演説を詳細に比較してみれば、もしかしたら我が国にもいつ訪れるかわからない非常時への備えの一つになるかもしれない。

最後に、本書の訳出に際して山田文さん、株式会社リベルの皆さまにお力添えいただいた。改めて感謝を表したい。

二〇一八年三月

染田屋 茂