全てのページから、乱世の風が吹いてくるようだった。

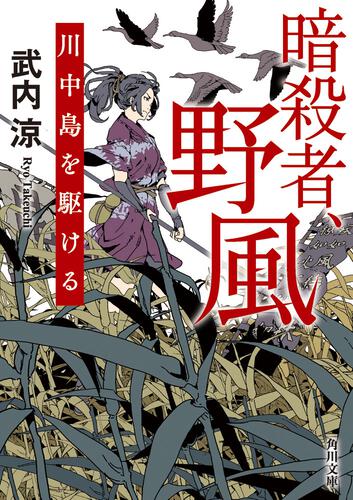

永禄四年(1561年)九月。第四次川中島の戦いの裏で、もう一つの戦いに挑む一人の少女がいた。

名は野風という。彼女は、幼いころ家族を惨殺され全てを失った。

幼い瞳にはどう映ったのだろう。考えただけでも胸が締め付けられる。

その残酷な景色を心の奥底に置いたまま、暗殺者として成長していく。

成長していく過程で、競い、支えあう仲間ができ、そして育ててくれた婆様がいた。

今の故郷はこの里だという温かさを感じながら、少しずつ野風の心は明るくなっている。

どんな人でも微笑んでしまうだろう。

しかしここは暗殺を生業とする里。密命をこなすことで里は守られている。

大切なものを失いたくないと誰よりも思っている野風は「謙信の首を獲れ」という

密命を受け、仲間と共に旅立つ。

道中、乱世独特の空気を感じながらも、仲間と時折交わす会話は温かい。慕ってくる

蟹丸を見守る野風は本当の姉のようだ。野風に家族がいたらこんな感じだろうかという

気持ちが湧き、そのページをゆっくりと読んでいたかった。

しかしそんな温かさも束の間、思いもよらない人物と遭遇する。

密命に向ける強い気持ちとは別の気持ちが野風を飲み込んでいく。

入り交じる気持ちをかき消すかのように密命をこなしていく中、再び惨劇が訪れる。

心の奥底がざわつく。

あるページで指が止まる。全ての音が消え暗闇に放り込まれた。

受け入れがたい現実が目の前に広がる。運命とは残酷だ。

いったいこの気持ちをどこへぶつければいいのだろう。

野風は、全てを拒絶するように声にならない声をあげた。

その声は、全ての人の心を抉るはずだ。

失うものがない悲しみが広がり、怒りの先にある感情が吹き荒れ、赤い疾風となっていく。

もう誰にも止めることはできない。敵をなぎ倒し、赤い道ができていく。

それは野風の運命への抵抗の印だ。

大切なものを失った悲しみと、奪った者への憎しみがページから溢れ出す。まるで赤い涙が

流れているかのように。そしてその色に染まるような感覚に襲われる。

奪われ、失い、裏切られ、失う。

皮肉にも残酷な運命に育てられた野風が、最強の刺客となって乱世に舞う。

荒れ狂う風の中に、真っ直ぐな風を感じ、気づけば野風と共に最後まで駆け抜けていた。

そして野風の心に小さな灯がともるのを見た。

乱世の風の音が耳に残り離れない。目を瞑れば、赤い疾風が駆け抜けていく様子が蘇る。

悲しくも強いこの風をしばし感じていたい。

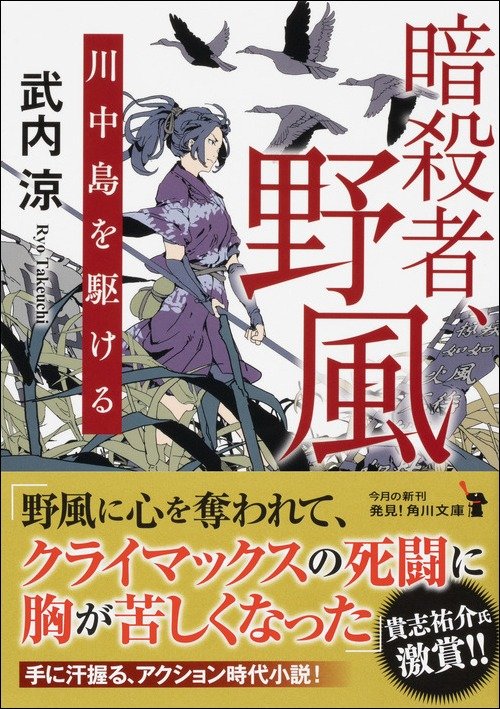

歴史小説に馴染みの薄い方でも、物語に入りやすく、臨場感溢れる乱世を肌で感じられるだろう。

是非、手にとって、一人の少女の生き様を肌で感じていただきたい。