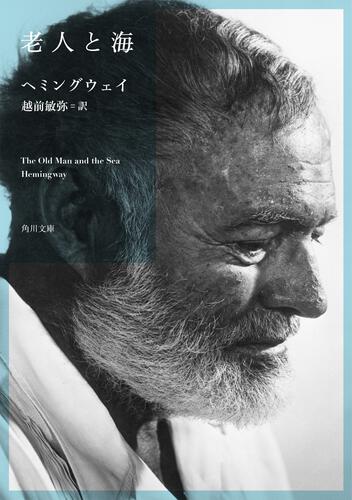

大いなる自然と、自らの人生に対峙する男の姿を描きだす、20世紀アメリカ文学の最高傑作

『老人と海』ヘミングウェイ

角川文庫の巻末に収録されている「訳者あとがき」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『老人と海』訳者あとがき

訳者

奇跡の傑作。

二十世紀アメリカ文学の金字塔。

ピュリッツァー賞を受賞し、その後、作者はノーベル文学賞も受賞。

『老人と海』を評することばは、そんな輝かしいものばかりです。

しかし、中学生のころにはじめてこの作品を読んだとき、正直なところ、何がすぐれているのか、よくわかりませんでした。同じような経験をお持ちのかたもいらっしゃるかもしれません。全編の半分ぐらい、ただ老人が魚と格闘しているだけの話のどこがいったいおもしろいのか。わたしの場合は、小説より先に一九五八年版の映画を観たのですが、スペンサー・トレイシー演じる老人が小舟の上で顔をゆがめて釣縄を引く場面が延々とつづくばかりで、睡魔と闘うのに必死だった記憶があります。その後に小説を読んだときの印象も似たようなものでした。

けれども、それから少しずつヘミングウェイのほかの作品群に接し、作中の老人とさほど変わらない年齢となったいま、あらためてこの作品を隅々まで精読してみると、月並みではありますが、「奇跡の傑作」としか言いようがありません。

ひとことで言えば、これは人生の縮図そのものです。もちろん、イエス・キリストの受難を思わせる描写が数か所に見られるのはたしかですし、作中のマカジキやサメが何かの象徴であるという深読みもいくらでも可能でしょうが、何よりも、人生の栄光と

そこでは、生きとし生けるものへの

この作品を訳していて、何度も脳裏に浮かんだのは、動物記で知られるシートンの諸作、とりわけ「オオカミ王ロボ」と「サンドヒルの雄ジカ」でした。どちらも主人公が動物と命懸けの真剣勝負をしつつ、しだいに相手への敬意や愛情をいだいていく「生の賛歌」であり、構造がよく似ています。ヘミングウェイはシートンの諸作の愛読者だったので、かなりの影響を受けているはずです。『老人と海』が気に入ったかたは、ぜひシートンの諸作も読んでみてください。

ヘミングウェイの文体はよく、簡潔でハードボイルド調などと評されますが、少なくとも『老人と海』について言えば、それは半分程度しかあてはまりません。むしろ、緩急のバランス、あるいは外面の描写と内面の表出のバランスがとてもよい作品だと思います。ゆったりとした、ときに哲学的ですらある老人の内面の語りがあるからこそ、大魚やサメと闘う場面の引き締まった描写が際立つのです。

この作品のほかの魅力については、ヘミングウェイのすぐれた研究者であり、語学学習者向けの名著『ヘミングウェイで学ぶ英文法』の著者でもある

倉林秀男先生による解説は『老人と海』の巻末に収録!

この先は角川文庫でお楽しみください。

以下には、今回の新訳をおこなうにあたって心がけたことを五つ書きます。あとへ行くほど重要な指針だと考えています。

1 固有名詞の表記

海外の作品の固有名詞をカタカナで表す場合、なるべく原音に近い表記を選ぶのが原則です。もちろん、百パーセント正確にはできませんし、カタカナではとうてい記せない場合もありますが、可能なかぎり近づけたいと考えています。

この作品の主人公の Santiago という名前は、これまでの日本語訳ではたいがい「サンチャゴ」「サンチアゴ」「サンティアゴ」などと表記されてきましたが、今回の新訳では「サンティアーゴ」としました。

作品の舞台はキューバの漁村であり、使われているのはスペイン語なので、人物名や地名はスペイン語の発音に準じるのが原則です。スペイン語の読み方では、Santiago のアクセントは後ろから三文字目のaにあります。「サンティアーゴ」としたのは、この表記なら「サンティアーゴ」と読むのが自然で、原音に最も近づくことができると判断したからです。最近の訳書では、

同様に、Manolin についてもこれまでは「マノリン」と「マノーリン」に割れていましたが、Manolin のアクセントは四文字目のoに来るので、「マノリン」ではなく「マノーリン」を選んだしだいです。ただし、英語圏ではおそらく二文字目のaを強く読む人が多いので、これがもともと英語で書かれた作品であることを考えると、「マノリン」表記にも一理あると考えています。

2 綱か、縄か

サンティアーゴが大魚を釣る際に引くものは、原文では line や rope や cord と書かれています。「糸」では何百ポンドもの大魚を引くと切れてしまうので、過去の訳書ではほとんどが「釣(り)綱」や「綱」と訳されてきました。

今回の訳で「釣縄」と「縄」を採用したのは、「直径が太めの鉛筆ほど」という記述があったからです。綱と縄のちがいは厳密なものではありませんが、「綱引き」と「縄跳び」を比べたとき、太めの鉛筆に近いのは縄だろうと判断して、今回の訳語を選びました。

3 口調

サンティアーゴやマノーリンは、本来ならスペイン語をしゃべっているはずですが、これはアメリカの作品なので、原文はごく一部の語を除いて英語です。サンティアーゴの口にする英語はごく標準的なもので、

マノーリンについては、後述するように十八歳か十九歳ぐらいを想定していますが、幼いころからサンティアーゴとともに過ごしてきたので、少し甘えたような部分が残った話し方にしています。

4 the boy の年齢

原文の全編で the boy と呼ばれているマノーリンの年齢については、これまで研究者や愛好家のあいだで多くの議論が交わされてきました。日本ではずっと、the boy は「少年」と訳されてきましたが、二〇二二年に左右社から出た

わたしはおおむねこの今村説を支持しています。とりわけ、サンティアーゴの舟にある道具一式はとても子供の運べる重さではないこと、海上でサンティアーゴが何度も「あの子がここにいたらなあ」と口にするのは精神的な支えよりも力のある男手を求めているからにちがいないことが決定的な根拠です。

一方、マノーリンが子供であると主張する人たちは、作品の冒頭にあるように、親に依存して自分でいろいろ判断できないことや、仕事が終わったら野球をして遊ぶなど、子供っぽい描写が目立つことを根拠としてあげることが多いようです。

マノーリンの年齢を決めうる最も重要な個所とされているのが、彼のこのことばです。

「偉大なシスラーの父親は貧乏じゃなかった。ぼくぐらいの歳でもう大リーグの試合に出てたんだから」

“The great Sisler's father was never poor and he, the father, was playing in the big leagues when he was my age. ”

この一文で、最後の he はだれを指しているのか。the great Sisler's father(ジョージ)を指すなら、ジョージは大卒で大リーグ入りしているので、最後の my age は二十二歳となり、マノーリンは二十二歳以上です。一方、the great Sisler(息子のディック)を指すなら、ジョージはディックが十歳のときに引退したので、マノーリンは十歳以下と考えられます。

これについては、そもそも主格の代名詞が指すのは通常は直前の主語(この場合は he, the father)ですから、前者の可能性がきわめて高いですし、文脈から考えて下限年齢(~歳でもう選手だった)に言及するほうが自然ですから、二者択一ならば前者の二十二歳以上説に圧倒的に分があると思います。

ただ、こういう場合、かならずしもぴったりの年齢を指して発言するわけではないので、マノーリンが my age を「ぼくぐらいの歳」=二十歳前後の意味で使った可能性もあります。二十歳より少し下であれば、親への依存心や子供っぽさが少し残っていてもおかしくありません。今回、十八、九歳ぐらいを想定して訳したのは、肉体の

英語の boy や girl は非常に意味範囲の広いことばです。サンティアーゴにとっては、幼いころから毎日いっしょに過ごしてきたマノーリンは、半分大人であっても、心のなかでは幼い子供なのかもしません。一方のサンティアーゴを指す the old man ということばも、日本語の「老人」よりもずっと幅広く、単に「父親」という意味で使われることもよくあります。おそらく、この作品では年齢よりも the old man と the boy の

5 一文の長さ

ヘミングウェイは一文が短いという印象をお持ちの人が多いかもしれませんが、この『老人と海』ではかならずしもそうは言えません。大魚と格闘しているような「動」の場面では比較的短いのですが、老人の内省や大自然のあり方などを悠然と描く「静」の場面ではかなり一文が長く、ひとつの段落が一文だけで成り立っている個所もずいぶん多くあります。

その際、等位接続詞 and を五つも六つも重ねてつないでいくのがヘミングウェイの特徴であり、これを不用意につづけて訳すと、ともすれば幼い子供が書いたような平板な事実の羅列になりかねません。ヘミングウェイは微妙に意味や機能が異なる何種類もの and を(おそらくは無意識に)駆使して、独特のリズムと深みのある文章を紡ぎ出していて、それを日本語でどこまで忠実かつ自然に表現できるかというのが、今回の新訳の最も大きな難題でしたが、可能なかぎり文の切れ目を変えずにそれに取り組んでみました。読者のみなさんがどんなふうに感じてこの『老人と海』を読んでくださるのか、いまからとても楽しみです。

わたしがこの作品の新訳を手がけることになったのは、二〇二二年にKADOKAWAの編集者と別件で話していたとき、刊行されたばかりの今村楯夫先生の新訳の話題が出て、「そうそう、若者だよね」などと雑談を交わしたのがきっかけでした。その後、角川文庫で新訳をやってみませんかとお誘いが来て、わたしがどうにも荷が重いと

二〇二三年十二月一日

越前 敏弥

作品紹介・あらすじ

老人と海

著:ヘミングウェイ 訳:越前敏弥

発売日:2024年01月23日

かつて読んだ人も、初めて読む人も。いま、歴史的名作を「新解釈」で!

老漁師サンティアーゴには、もう84日間も釣果がなかった。幼い頃から老人の見習いをしていたマノーリンは、一人前の漁師となったいまも老人を慕い、生活を気づかう。老人はそんなマノーリンをたのもしく思いながら、まだ自身のプライドも捨ててはいなかった。

翌朝、ひとりで漁に出た老人の釣縄に、巨大なカジキがかかる。そこから、老人とカジキの命を賭けた闘いが始まった。不眠不休の極限を超える死闘のなかで、老人は次第にカジキへの畏敬の念と、強い絆を感じるようになっていく。やがて運命の瞬間が訪れ、満身創痍となった老人に、しかし海は、さらなる試練を課すのだった――。

簡潔な文体と研ぎ澄まされた表現で、大いなる自然と自らの人生に対峙する男の姿を力強く描きだす、ヘミングウェイの最高傑作。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322303001704/

amazonページはこちら