科学的見地から描き抜かれた、超SFハード・バトルアクション。

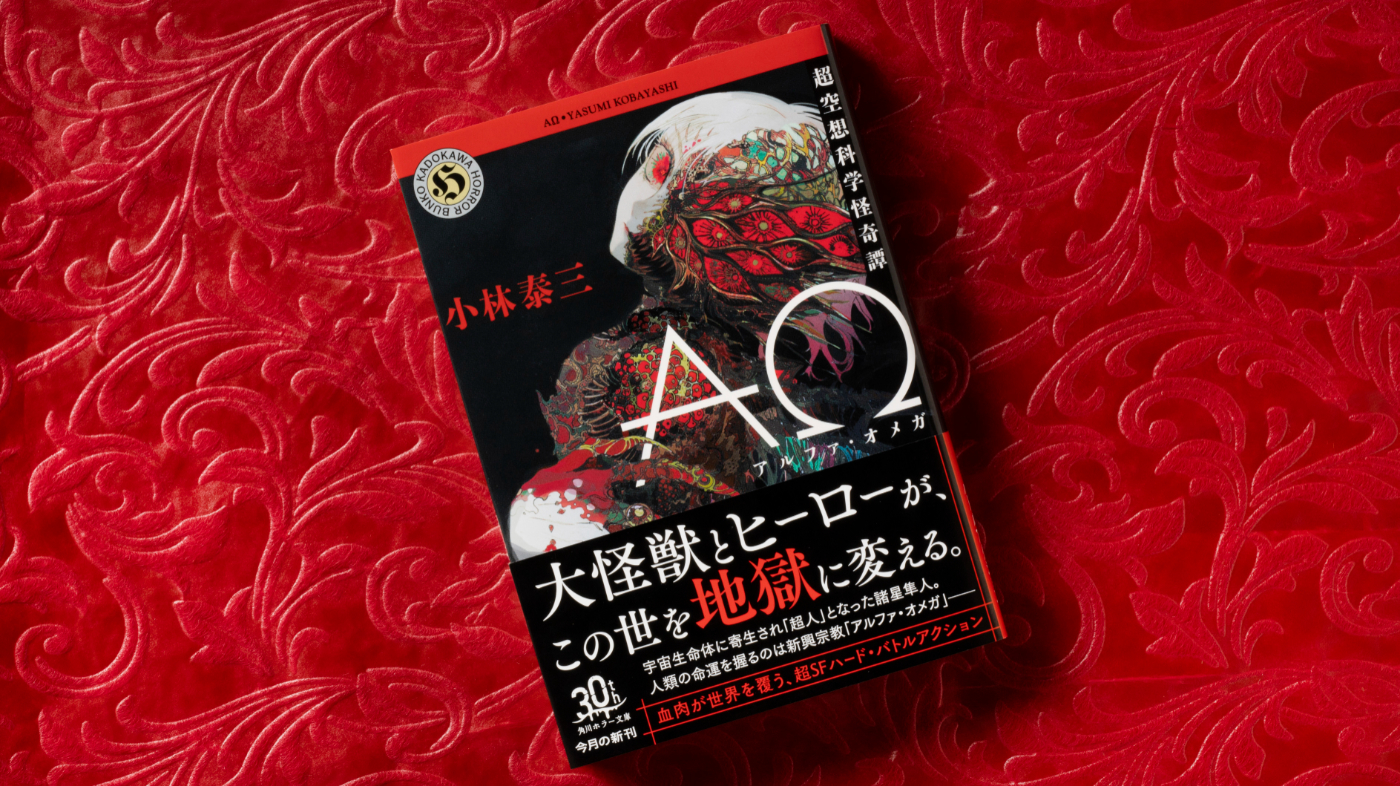

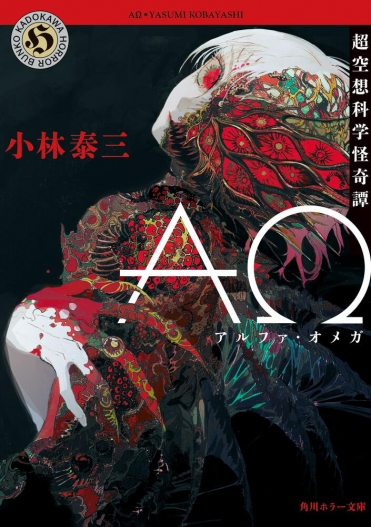

『AΩ 超空想科学怪奇譚』小林泰三

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『AΩ 超空想科学怪奇譚』小林泰三

『AΩ 超空想科学怪奇譚』文庫巻末解説

解説

本書は、二〇〇一年角川書店から刊行された『

*

エイリアン・コンタクトものは数あれど、キビシイ現実を直視した作品は、案外少ないのではないか、という印象をかねがね抱いていたものだ。というのも、エイリアンをリアルにすることほど難しい作業はないからである。完全に架空の存在であるエイリアンを人間と接近遭遇させる──これほどに、一歩まちがえれば、稚拙なバカバカしさしか伝わってこない設定もありえまい。

そして本書は、リアルなエイリアンと地球人との

とにかく、マジで「来る!」作品なので、どうか覚悟してこの壮大な地獄絵図を

読むほうの事情は、たいていこのようなものだが、エロとグロは、実は書くほうにとっては力量がいちばんためされるジャンルである。扇情的というにはあまりにも人倫にもとるこのジャンルは、こわいというより、気持ちが悪いとキワモノ扱いでセンセーショナルに語られるわりには、描写自体、最初の衝撃力がおさまると、すぐに飽きられてしまう。ビジネスとしては、まことに難しいハードルなのである。熱意と根性と才能がないと、衝撃力が案外ラストまで持たないことが多いのも事実だ。本書の場合、確かに凶悪な肉体描写が全地球的規模で発生し、中世の宗教的地獄巡りなみに展開するのであるが、ただしその向こう側から、クールな論理と

それでは、すこしその一部をひろってみよう。

物語は、飛行機事故の場面からはじまる。別居中の夫が乗っていたという知らせを受けて、妻が事故現場へ向かう。そして判別のつかない遺体の一部から夫らしき

と、ちょっと数頁のことを紹介しただけで、おののかれたあなたは──期待しすぎている。つづく第一部は、とつぜん地球からはなれた宇宙空間に位置する未知の異生物の世界が克明に描かれていくのだから。

プラズマ型の宇宙人。この世界がすばらしい。ラリー・ニーヴンやロバート・L・フォワード、スティーヴン・バクスターといったハードSF作家たちをご存じだろうか。遠い世界の異星生命体を記した達人たちだ。その彼らの作品を

ところで、評者が本書をくわしく検討することになったのは、本書が日本SF大賞にノミネートされたからというばかりではなかった。わたし自身が主宰者のひとりであるセンス・オブ・ジェンダー賞にノミネートされたからなのだ。

SF界には内外を含めるとたいへん多くの賞があるのだが、センス・オブ・ジェンダー賞は、性差に関する卓越した視点を表現したSFに与えられるもので、日本では二〇〇一年に設立された。その原型は、アメリカの女性SF作家のパット・マーフィとカレン・ジョイ・ファウラーのふたりが呼びかけ、アメリカ女性SFファンダムでは二十年の歴史があるウィスコンシン州の地方SF大会が母胎となって、一九九〇年に設立されたジェイムズ・ティプトリー・ジュニア賞である。センス・オブ・ジェンダー賞は、その日本版というわけだ。日米双方における女性SFファンの交流から、生まれたものなのである。

かくして本書は、第一回センス・オブ・ジェンダー賞の最終候補作品となり、二〇〇二年七月、島根県は

センス・オブ・ジェンダー。つまり性差についての賞ということは、男性性と女性性、ようするにオトコとオンナのアレですか。と納得されたアナタは、それがなぜこのスプラッタホラーのSF黙示録と関係があるの? と疑問に思われたことだろう。

センス・オブ・ジェンダー賞の委員たちが、右の選考会にて本作品をどう読んだか、については、ウェブのほうでご確認いただきたい(https://gender-sf.org/sog/2001/)。わたし自身の意見もそこに書かれているが、ここではそれに補足して、まとめてコメントしておくことにする。

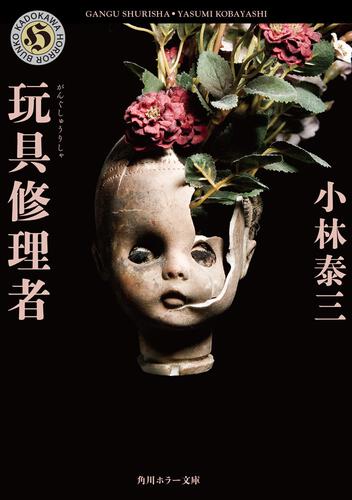

実は、小林泰三の世界って性差観がおもしろいよね、というハナシは、ホラー風味のサイボーグSF「玩具修理者」のころからささやかれていた。

小林がすぐれたハードSFの書き手である、と指摘したのは、SFレビュアーの

この才能あればこそ、第一部で、プラズマ生物の不思議な生態を、他生物を誠実に観察するがごとく描くのも可能であったのだ。プラズマ生物たちに、地球の、それも欧米的な性差観をそのままあてはめて考えることはできない。

プラズマ生物たちの間には、つねに「交接」という特殊なコミュニケーションの仕組みが設定されており、これが通常の会話であるとともに遺伝情報すらも交換するような、いわば生物学的な意味においても社会学的にも、情報交換装置として機能しているようなのだ。ここでは地球的な意味での、生物学的な情報交換(遺伝子を交換する)と、社会的な情報交換とが

だからといって、この生物に男性性/女性性という性差を、そのままあてはめるのは、早計だ。このプラズマ生物のいわくいいがたい関係性が問題になるのは、「ガ」が地球人である

城壁測量士を喪失し、そのまま地球に到来した「ガ」は、主人公の隼人と接近遭遇し、冒険をかさねたはてに、隼人の、元妻に対する気持ちにふれてしまう。そのとき、なにが起こるのか。うしなわれたかつての仲間と、最終的に、隼人の手からすり抜けてしまうような妻の幻想。ふたつのまったく異なるエイリアン同士の、互いの社会における性差観がすりあわされるように近づく瞬間に、わたしは、深い感動を覚えた。

我々人類の性差とはまったく異なる性のシステムに支配された彼らと、それに乗り移られた地球の生命体。どちらのシステムが優位になるのか──のっとったほうか、のっとられたほうか。小林作品では、そんなふうに、科学的論理性の

感情表現にロジックの語りを使用する人は、案外心優しい人なのではないかと思ったりするのだけれど、その線で行けば、このスプラッタホラーは、冗談抜きの終わりなき肉弾戦の下に、男のせつない純愛小説の顔を持っていることを忘れるわけにはいかない。そして、それがエイリアンによって対象化されているところにも、著者の

*この解説は、二〇〇四年三月に小社より刊行した文庫に収録されたものです。

作品紹介・あらすじ

AΩ 超空想科学怪奇譚

著者 :小林泰三

発売日:2023年08月24日

大怪獣とヒーローが、 この世を地獄に変える。

旅客機の墜落事故が発生。

凄惨な事故に生存者は皆無だったが、諸星隼人は一本の腕から再生し蘇った。

奇妙な復活劇の後、異様な事件が隼人の周りで起き始める。

謎の新興宗教「アルファ・オメガ」の台頭、破壊の限りを尽くす大怪獣の出現。

そして巨大な「超人」への変身――宇宙生命体“ガ”によって生まれ変わり人類を救う戦いに身を投じた隼人が直面したのは、血肉にまみれた地獄だった。

科学的見地から描き抜かれた、超SFハード・バトルアクション。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322302000988/

amazonページはこちら