旧家が抱える闇は暗く深い――遺産相続をめぐる本格ミステリ!

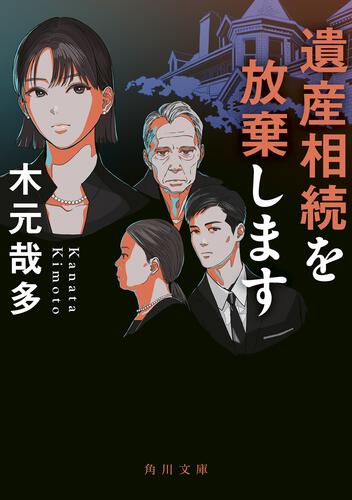

『遺産相続を放棄します』木元哉多

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『遺産相続を放棄します』木元哉多 文庫巻末解説

解説

千街 晶之(ミステリ評論家)

富豪の一族は必ず内輪で揉める。特に、遺言状がある場合は必ず殺人事件にまで発展する──これが本格ミステリのお約束である。基本的に遺言状というものは、遺族による骨肉の争いをあらかじめ避けるべく作成される筈だが、ミステリの世界では逆の結果を生むことが多いようだ。

遺言状が惨劇の原因となるミステリといえば、大抵のひとが真っ先に思い浮かべるのは横溝正史の名作『犬神家の一族』(一九五一年)だろう。一代で財を築いた犬神佐兵衛のあまりにも異様な遺言状の発表を皮切りに、一族がひとり、またひとりと惨殺されてゆく……という物語だ。最近の作例では、第十九回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し、ドラマ化もされた新川帆立『元彼の遺言状』(二○二一年)が、自分を殺した犯人に全財産を譲るという奇天烈な遺言状に端を発する物語だった。

タイトルから想像される通り、木元哉多の『遺産相続を放棄します』も、こうした遺産相続ミステリの由緒正しき系譜に連なる小説である。登場するのは、室町時代から続く名家・榊原家。当主の道山は、かつては鉄鋼業界で三指に入る大企業・七星重工の総帥であり、バブル崩壊後に道山が経営権を失ってからも五百億円の財産は残った。さぞや、一族は奢侈を極めた生活を送っているのだろう……と誰もが思う筈だ。

残念ながら、その想像は大間違いである。そして、本書の主人公・景子もまた、同じ間違いを犯していたのだ。

彼女は大学時代に知り合った道山の孫・俊彦と交際をはじめ、やがて結婚した。お坊っちゃん育ちの俊彦は世間知らずの純粋な性格で、貧困家庭で育ったため金銭欲の強い野心家となった景子とは正反対だった。もちろん景子は俊彦と結婚することで湯水のようにお金を使える人生が手に入ると期待していたのだが、これがとんだ計算違いだったと気づくまでに時間はかからなかった。何不自由のない生活のせいで逆に貧乏暮らしに憧れるようになった俊彦は、景子と結婚するや否や、勝手にボロアパートを借りて暮らしはじめたのだ。しかも、稼ぎにつながらない仕事に手を出してばかりで、暮らしを支える景子の苦労など全く想像できない様子である。

榊原家には、麴町の屋敷で暮らす道山と妻のトキ、長男の昌房、その長女の史穂と夫の芳樹のほかに、昌房の長男で景子と暮らしている俊彦、昌房の次女でアメリカ在住の凜、埼玉に住む道山の次男・孝之と美乃里の夫婦、彼らの息子の勝也という一族がいるが、芸術家として成功している凜を除き、いずれも零落している。確かに最盛期は一兆円の資産を誇った榊原家だが、道山と昌房が乗り出した事業はすべて失敗。資産は目減りする一方なのに、名家のプライドから貴族的な生活を続けた結果、一族はどんどん落ちぶれていった。それでも腐っても榊原家、目減りしたとはいえそれなりの遺産が手に入ると踏んで、道山の死を知った一族は麴町の屋敷に集まった。無論、俊彦との貧乏暮らしにうんざりしている景子も遺産目当てである。高齢のトキと長患いの昌房が長くは生きないと予想されることや、代々家督を継ぐ長男が優遇される榊原家の旧弊な習わしを計算に入れれば、遠からず俊彦には億単位の金が転がり込む筈だ。

ところが、遺言状公開の席で誰も予想しないようなハプニングが起こった。俊彦が遺産相続の権利を放棄したのである。

何のために俊彦と結婚したのか……。景子は夫を翻意させようとするが、一度言い出したら聞かない俊彦の信念を覆すのは難しそうだ。他の親族も、遺産を掠め取ろうと策謀を仕掛けてくる。この四面楚歌の事態を何とか切り抜けようと知恵を絞る景子だが、そんな彼女を更なる窮地が襲う。ある人物との諍いの最中に相手を死なせてしまったのだ。殺すつもりはなかったとはいえ、事故死に見せかけるのは不可能な状況である。

ところが、放置したままだった死体が翌日には消えていた。誰が、何のために隠したのか? 今すぐ逮捕という最悪の事態は免れた景子だが、敵であれ味方であれ、誰かが自分の犯行を知っているという事実は不気味極まりない。彼女は死体を隠した人物=Xの正体と目的を知ろうとする。場合によってはXを殺害することさえ覚悟しながら……。

ここまでの紹介でお察しの通り、本書は倒叙ミステリの体裁を取っている。倒叙ミステリとは、犯人が誰かを伏せてある通常のミステリとは異なり、基本的に犯人の視点から犯罪の計画と実行、そしてそれが露見する経緯を描くタイプであり、古典的な作例としてはリチャード・オースティン・フリーマン『歌う白骨』(一九一二年)やF・W・クロフツ『クロイドン発12時30分』(一九三四年)などが知られ、近年の日本のミステリでは大倉崇裕の福家警部補シリーズ(二○○六年~)、倉知淳の乙姫警部シリーズ(二○一七年~)、降田天の狩野雷太シリーズ(二○一九年~)などが代表例である。一般にはむしろ、『刑事コロンボ』(旧シリーズ一九六八~一九七八年、新シリーズ一九八九~二○○三年)や『古畑任三郎』(一九九四~二○○六年)といったTVドラマのほうがお馴染みかも知れない。

ただし、通常の倒叙ミステリの場合、犯行計画の綻びを探偵役がいかに見出すかが読みどころとなっており、それが読者との知恵比べにもなっているのだが、中には変則的なパターンもある。犯人による計画に別の人物が介入してきたため犯人自身も事件の全容を把握していなかったり、記述の仕掛けによって事実の一部が伏せられていたりする作品だ。このパターンの古典的な名作は、犯人視点の第一部で主人公の名前が記されていないため登場人物の誰が犯人なのかわからないという趣向のアイラ・レヴィン『死の接吻』(一九五三年)である。『刑事コロンボ』でいえば「さらば提督」、『古畑任三郎』でいえば「今、甦る死」などがこの変則パターンだ。

本書もまた、そうした変則的倒叙ミステリに属する試みである。景子は主人公であり犯人でもあるが、自分が殺めた人物の死体を誰が隠したのかは知らないため、その正体を知ろうと推理する。その意味では、本書は景子を探偵役とするフーダニット(犯人探し)であるとも言えよう。景子の野望は成就するのか失敗するのか、そしてXの正体は誰なのか──という二種類のスリルを、本書の読者は味わうことができる。サスペンスと謎解きの要素を兼ね備えることで意外性を演出した、極めて技巧的な作品である。

著者の木元哉多は二○一八年、『閻魔堂沙羅の推理奇譚』で第五十五回メフィスト賞を受賞してデビューした。閻魔大王の娘である沙羅が、冥界にやってきた死者たちの懇願に応じて、現世への蘇りか地獄行きかを懸けた十分間の推理ゲームを彼らに課す──という設定のこの作品はシリーズ化され、二○二二年四月現在で七巻まで刊行されている。二○二○年、NHK総合で中条あやみ主演により連続ドラマ化されたことも記憶に新しい。このシリーズの基本パターンは、自分が誰に殺されたのかを知らない死者が真犯人を推理する──というものだが、中には自分がどんな手段で殺害されたかを推理するエピソードや、他殺でも事故死でもなく自然死した人物がどうしても気にかかっている謎を推理するエピソードなど、変則的な趣向が用意された話も幾つか存在している。

初のノン・シリーズ作品である本書も、倒叙でありながらフーダニットでもあるという変則的ミステリであることを思えば、パターン破りに対する強い嗜好が著者にはあるのかも知れない。この先、何をやってくれるのか全く読めない著者の、作家としての活動から目が離せそうにない。

作品紹介・あらすじ

遺産相続を放棄します

著者 木元 哉多

定価: 880円(本体800円+税)

発売日:2022年07月21日

旧家が抱える闇は暗く深い――遺産相続をめぐる本格ミステリ!

室町時代から続く名家・榊原家。当主の道山が亡くなり、家の古い習わしから孫の俊彦に多額の遺産が相続されるはずだった。しかし俊彦はその権利を放棄。なんとか夫を翻意させようとする妻の景子だったが首尾よくいかず、そればかりか謀略の果てに義姉を死なせてしまう。ところが放置した死体が忽然と消えてしまい――。死体を隠したXは誰か。真相は闇に葬られてしまうのか。それとも……。遺産相続をめぐる本格ミステリ!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322201000358/

amazonページはこちら