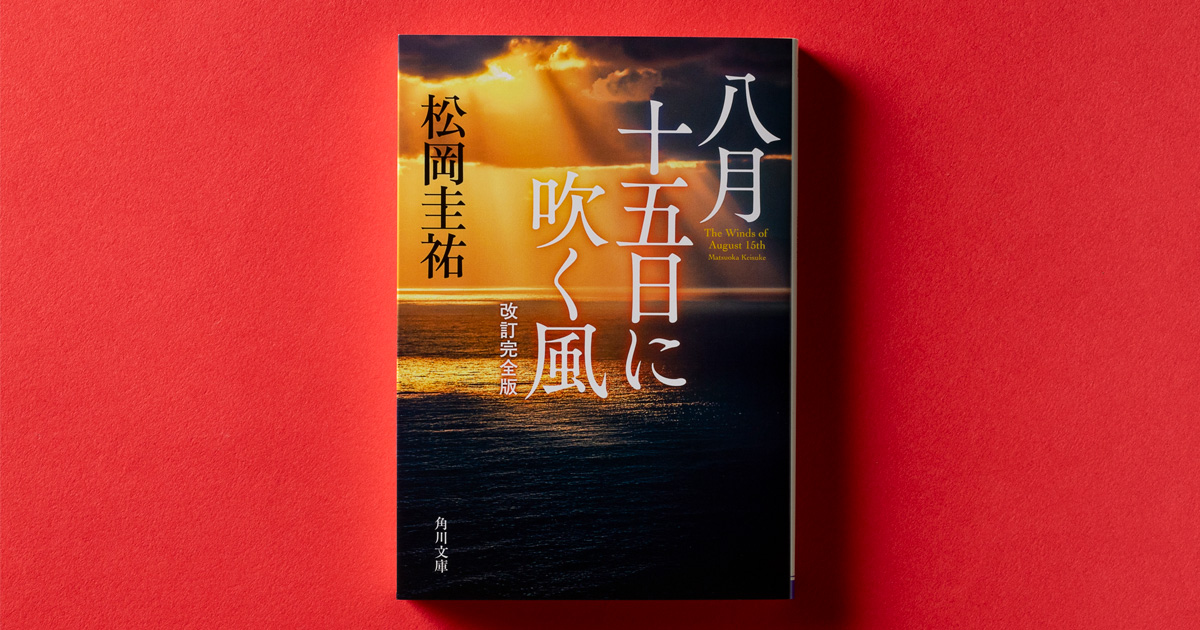

松岡圭祐『八月十五日に吹く風 改訂完全版』(角川文庫)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!

松岡圭祐『八月十五日に吹く風 改訂完全版』文庫巻末解説

解説

タカザワケンジ(書評家)

八月十五日は誰もが知るように、太平洋戦争の終戦記念日である。

しかし、終戦の二年前、一九四三年の八月十五日にも記憶しておくべき歴史的な出来事があった。

この日に何があったか知っているだろうか。

太平洋戦争に詳しい方でないかぎり答えられないのではないかと思う。私も『八月十五日に吹く風』を読むまで知らなかった。この日にどんな出来事があり、その後の日本の運命にどのような影響を与えたのか。『八月十五日に吹く風』は、いわば「もう一つの八月十五日」の物語なのである。

序章は二〇一七年夏。外務省の北米局、日米安全保障条約課に所属する一人の官僚が、机の上に置かれた封筒を手にする。封を切って読むと、彼がここしばらく頭を悩ませていた疑問に対する答えがあった。

その疑問とは何か。作中の言葉をそのまま引用しよう。

「アメリカは原爆を落とす無慈悲をしめしながら、なぜ直後に比較的平和な占領政策をとるに至ったのか」。

たしかにそこには大きなギャップがある。

序章で示されているのは、戦後の日本への占領政策が変わった理由の一つに、ある報告があったからだということだ。それも後に著名な日本文学研究者になったドナルド・キーンが若き日に書いた報告である。そして、その報告の主題となっていたのが、一九四三年八月十五日に、キスカ島で目にした現実だった。

ここから物語は舞台を一九四三年に移す。当時の日本の状況を確認しておきたい。

太平洋戦争が始まったのは一九四一(昭和十六)年十二月八日。日本軍はハワイの

だが、日本は同じ月にアリューシャン列島のアッツ島を占領し、初めてアメリカの領土を奪うことに成功していた。日本はアッツ島を

翌年の一九四三年五月、アメリカ軍はアッツ島に派遣した艦隊による島への侵攻を開始した。日本兵たちは島に押し込められ、ろくに食料もないなかで救出を待つよりほかなくなった。『八月十五日に吹く風』はこの過酷な状況を描くところから始まっている。

アッツ島という島に聞き覚えがある読者もいるはずだ。たとえば「アッツ島玉砕」という有名な絵画がある。フランスでエコール・ド・パリの画家として活躍した

アッツ島の玉砕は、敵軍に向かって突撃し、倒れた時には万歳を叫びながら

『八月十五日に吹く風』の主要人物の一人、

樋口は、ナチスドイツが反ユダヤ政策をとっていることを批判したこともある硬骨漢でもあった。日独防共協定を締結したばかりだったため、ドイツから抗議を受けた政府は対応に苦慮したが、樋口は発言を撤回しなかった。それどころか、ドイツを脱出したものの、ソ連と

樋口季一郎とはどのような人物なのか。現実に対して無力な司令官なのか、それとも勇気ある人道主義者なのか。

その答えを知る手がかりが、『八月十五日に吹く風』で描かれる、樋口が下したもう一つの決断である。その決断とは、アッツ島の隣にある鳴神島ことキスカ島から、陸海軍合わせて五千二百名の兵士を救出するというものだ。

窮地からの大規模な撤退作戦という題材に、クリストファー・ノーラン監督の映画『ダンケルク』を思い出す読者もいるだろう。第二次世界大戦初期の一九四〇年、ドイツ軍に包囲されたフランスの港町、ダンケルクから英・仏軍の兵士約三十三万人を救出する物語である。

『ダンケルク』も『八月十五日に吹く風』も多視点で描いているのは共通する。ただ、『ダンケルク』はイギリス側に視点を絞り、ドイツ軍は敵として描かれるだけだ。一方、『八月十五日に吹く風』は、日本側のみならず、米軍からの視点も描いている。

米軍を描いたことで、撤退戦を

「自殺の欲望に

しかし、若き日のドナルド・キーンがこの言葉をくつがえす現実を目の当たりにしたのが、一九四三年八月十五日、米軍がキスカ島に上陸した日だったのである。それがどんな光景だったのかは、ぜひ、あなたの目でたしかめてほしい。

もう一つ、『八月十五日に吹く風』にあって、『ダンケルク』にはないものがある。それは救出作戦をすべきかどうかという

『ダンケルク』では、兵士の命を救うことに疑いの余地はない。西洋のキリスト教文化では、神から授かった命を粗末にすることは許されないからだ。

しかし日本は違う。天皇陛下のために命を

ゆえに『八月十五日に吹く風』には『ダンケルク』にはない葛藤が生まれる。救出か玉砕か。樋口季一郎はその葛藤に直面する人物なのだ。

一方、実際の救出に当たった指揮官、

ところで、ここで一つ、疑問が浮かぶ。なぜ、

初版刊行時の二〇一七年は、松岡圭祐という作家を知るうえで重要な年である。松岡は「千里眼」「万能鑑定士Q」「探偵の探偵」、近年では「高校事変」「JK」などのシリーズで知られるエンターテインメント作家だが、この年は初めての歴史小説を、それも立て続けに発表しているからである。

『黄砂の籠城』のわずか四カ月後の八月にこの『八月十五日に吹く風』が刊行された。さらにその二カ月後の十月には「男装の麗人」として知られる清朝王家出身の女スパイ・

しかも松岡は現代のエンターテインメント作家として歴史小説に挑んだ。映像文化の中で育った私たち読者に対し、松岡の言う「映像的連想力」を存分に利用することで、その歴史世界に読者を没入させる。これらの作品を読んで「歴史ってこんなに面白いのか」と感じた読者は多いと思う。太平洋戦争を描いた歴史小説という重々しさ、堅苦しさはなく、八十年以上前にも、私たちと似た日本人がいたのだと思いながら読めるのはまさしくフィクションの力だ。

悲しいことに、戦争はいま現在も世界各地で起きている。日本は八十年間平和を守り続けてきたが、この先どうなるかはわからない。しかしどんな状況になっても、人として大切にするものは変わらないはずだ。作中、ある登場人物がこう述べる。

「戦争のなかにあっては、正しい答えは否定されます。でも正しいものは正しいんです」。

かつて、たしかにこの言葉を実践したこの国の人々がいた。ここに『八月十五日に吹く風』の魅力が凝縮されている。

作品紹介

書 名: 八月十五日に吹く風 改訂完全版

著 者:松岡圭祐

発売日:2025年07月25日

1943年、北の最果て・キスカ島―忘れられた救出劇。

多忙の外務省担当官に上司から渡された太平洋戦争時のアメリカの公文書。そこには、命を軽視し玉砕に向かうという野蛮な日本人観を変え、戦後の占領政策を変える鍵となった報告の存在が示されていた。1943年、北の最果て・キスカ島に残された軍人五千人の救出劇を知力・軍力を結集して決行した日本軍将兵と、日本人の英知を身で知った米軍諜報員。不可能と思われた大規模撤退作戦を圧倒的筆致で描く。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000603/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら