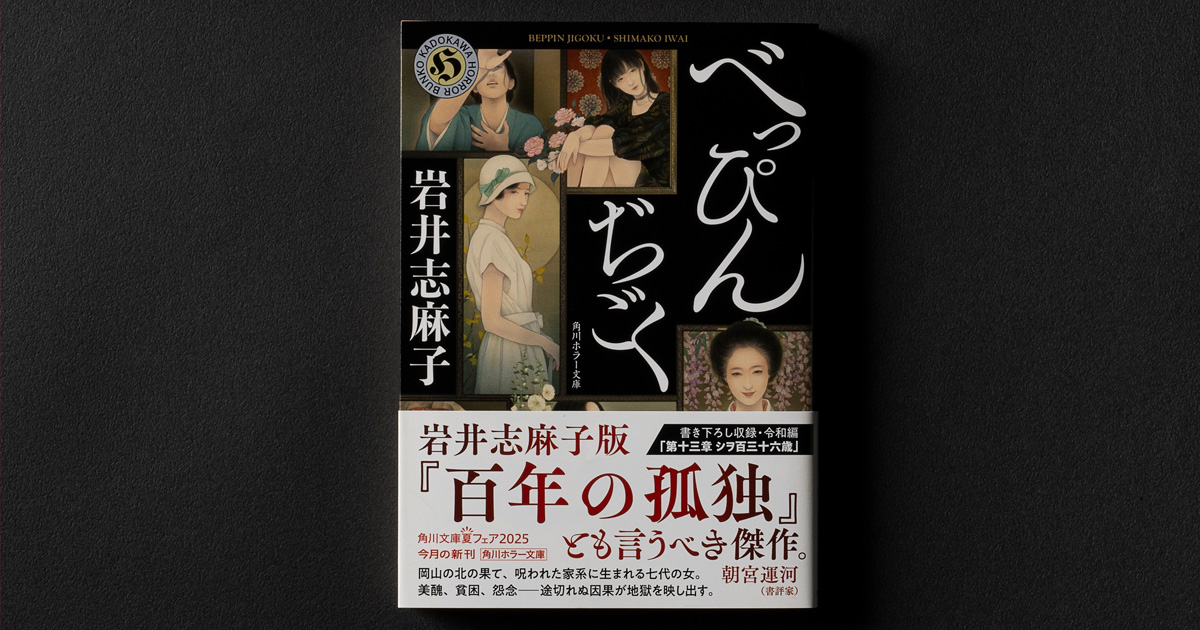

岩井志麻子『べっぴんぢごく』(角川ホラー文庫)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!

岩井志麻子『べっぴんぢごく』文庫巻末解説

解説 因果の闇を

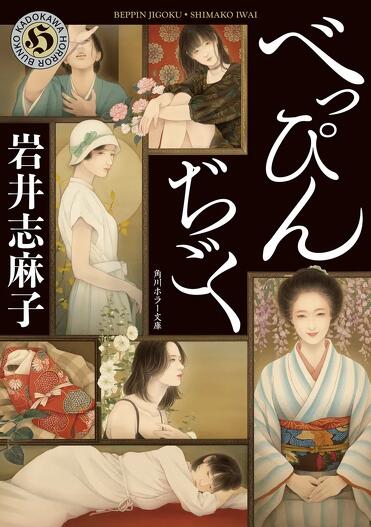

しばらく入手困難な時期が続き、古書店でも価格が高騰していた『べっぴんぢごく』が装いも新たによみがえった。

岩井志麻子が現代ホラー小説シーンを代表する作家の一人であることは、あらためて言うまでもないだろう。一九九九年に短編「ぼっけえ、きょうてえ」で日本ホラー小説大賞を受賞、受賞作を含む短編集『ぼっけえ、きょうてえ』で

岩井の登場は、それまで海外モダンホラーの影響が色濃かった日本のホラーシーンに、あらためて土俗的な世界を呼び込むこととなる。サイコサスペンスやバイオホラーがベストセラーになっていた時代、日本人が押し隠してきた前近代的な闇を煮詰めたような『ぼっけえ、きょうてえ』は、衝撃をもって迎えられたのである。「

ところで岩井がホラーシーンに登場した二〇世紀の終わりは、奇しくも怪談文芸が盛り上がりつつある時期でもあった。

そんな岩井ホラーの代表作といえば、やはり一連の「岡山もの」ということになるだろう。自らの出身地である岡山県を舞台にした作品群は、先述の『ぼっけえ、きょうてえ』『岡山女』『夜啼きの森』『魔羅節』から、『黒焦げ美人』(〇二年)、『

そのひとつのピークともいえるのが、〇六年に新潮社より単行本が刊行された『べっぴんぢごく』であった。『べっぴんぢごく』が「岡山もの」の集大成を企図していることは、作中に「

物語の幕開けは明治三十年代。岡山県北部の村に、乞食の親子が流れ着く。物心ついた頃から母親と放浪生活を続けていた娘のシヲには、人には見えないものが見える不思議な力があった。シヲは母の周囲に現れる人影が、死んだ父親の霊であることに気づいていた──。

出世作『ぼっけえ、きょうてえ』同様、作者は貧しい者の暮らしを、目をそらすことなく描き出す。子供たちに石を投げつけられながらの放浪生活、「乞食柱」「乞食隠れ」と呼ばれる場所での

こうした悲惨な現実を描く時、作者の筆にはいつも浮ついたところがない。やや扇情的ではあるのだろうが、批判的でも露悪的でもない。現実とはそういうものだ、という突き放したスタンスで、持たざる者の暮らしを描写する。

物語を貫く価値観を象徴するのが、家々に設けられた物乞いのための乞食柱である。そこは持てる者と持たざる者が唯一交わる場所であり、さまざまな運命の交差点であった。時代の移り変わりとともに失われることになる乞食柱は、因果の連鎖によって貫かれたこの年代記を、暗い土間から照らし続ける(ちなみに「乞食柱」は本書連載時のタイトルでもあった)。

母親の死後、シヲは村一番の分限者・

本書は七歳から百四歳までのシヲの人生を、連作形式で描いていく壮大なクロニクルである(今回の新装版では令和の竹井家を描いた書き下ろし「第十三章 シヲ百三十六歳」が追加された)。竹井家の養女となったシヲは、岡山の女学校を卒業した後、岡山の旅館の三男坊と結婚、やがて娘のふみ

父親似で牛蛙とあだ名されたふみ枝、東京で歌手や女優をしていた

明治から大正、昭和、平成、令和へと百数十年の竹井家の歴史を、数奇なエピソードを

本書の恐怖のポイントはこの生者と死者の距離感にあるだろう。『ぼっけえ、きょうてえ』の表題作には岡山北部の寒村で生まれ育った主人公が、間引きされた水子の霊を遊び相手とするという衝撃的なくだりがあるが、その生者よりむしろ死者に身近さを感じる死生観は、本書でも変わらない。

ある者にとっては恐ろしく、ある者にとっては懐かしい死者との交わり。岩井がデビュー以来書き継いできた彼岸と

また本書が描いているのは、美醜が人びとにもたらす幸福と不幸、悦楽と絶望である。「女子は

では「別嬪」ならば一生安泰に暮らせるのかといえば、決してそんなことはない。美女には美女の、醜女には醜女の地獄があり、男たちにはまた違った形の地獄がある。それを生み出しているのは、性欲を中心とした人間の根源的な欲求だ。赤裸々な欲望に突き動かされて、美女も醜女も地獄を呼び込んでしまう。どうしようもなく愚かで卑小で、ある意味では美しくもある人びとの姿は、単行本刊行から二十年近くが経ち、外見にまつわる差別への意識が高まった今日においても、少しも力を失ってはいない。

私見によると『べっぴんぢごく』は、ホラー小説によってある一族の歴史を描く、という課題に挑み、鮮やかな成功を収めた作品である。竹井家の歴史を縦に貫いているのは、言うまでもなく旧家に染みついた呪いの連鎖だが、同時に放浪というモチーフがくり返し描かれ、物語に横の広がりを与えていることも見逃してはならない。物語は流れ者であるシヲ母子の登場によって幕を開け、岡山から外の世界に開かれる形で終わる。変わらないものと、どこかに消え去るもの。その交わりによって生まれた物語は、やがて消えゆくことが運命づけられているわれわれ読者の胸にも、深い感銘と余韻をもたらす。

その余韻をさらに強めているのは、「第十一章 乞食隠れ」の存在である。全編通して三人称が貫かれている本書において唯一、一人称で語られるこのパートにおいて、竹井家の因果の歴史はあらためて「物語」として提示される。懐かしくて、恐ろしい物語として。

一人称語りが絶大な効果をあげている「ぼっけえ、きょうてえ」以来、岩井作品では語るという行為は重要な意味をもつ。人はそれぞれ個々の物語を生きており、その語りの中では虚が実に転じることもあれば、実が虚に転じることもありうる。そうした変幻自在の語りは、現時点での最新作『おんびんたれの禍夢』でいよいよ

百数十年に及ぶ物語は、シヲの死と新たな因果の始まりを描いて幕を閉じる。しかし『べっぴんぢごく』という物語自体も、思わぬところで新たな因果を生み出していた。解説の最後にそのことについて付言しておこう。新たな因果とは、

もちろん岡山を舞台にした『べっぴんぢごく』と、彩藤が自らのルーツである東北地方を舞台に描いた『不村家奇譚』は、物語もテーマも別物であるが、現代ホラーの収穫に数え上げられる『不村家奇譚』の背後に、シヲの数奇な人生があったことを思うと、感慨に打たれずにはいられない。機会があればぜひ、両者を読み比べてみていただきたい。

この新装版刊行をきっかけに、新たな因果が令和の世に拡大することを願ってやまない。

作品紹介

書 名: べっぴんぢごく

著 者:岩井志麻子

発売日:2025年07月25日

終わることなき、怨恨と惨劇。岩井志麻子の描く、『百年の孤独』!

時は明治、岡山の北の果て。

乞食行脚の果てに、七歳の少女シヲは、

村一番の分限者である竹井家に流れ着く。

養女となり過去を捨て、絶世の美女へと育ったシヲは、

自らの子孫の凄絶な人生を見守り続けることになるが――。

美女と醜女が交互に生まれる、呪われた家系に生きる七代の女たち。

明治から令和まで連綿と受け継がれる因果は、

彼女たちを地獄の運命へと絡めとっていく。

憑きまとう死霊の影、貧困と美醜、愛欲と怨念。

時代は巡れど、この因果からは逃れられない――

『ぼっけえ、きょうてえ』の著者が圧倒的筆致で描き上げる、暗黒無惨年代記。

【角川ホラー文庫版刊行記念】

限定書き下ろし

「第十三章 シヲ百三十六歳」収録

世は令和。因果は、終わらない。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000698/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら