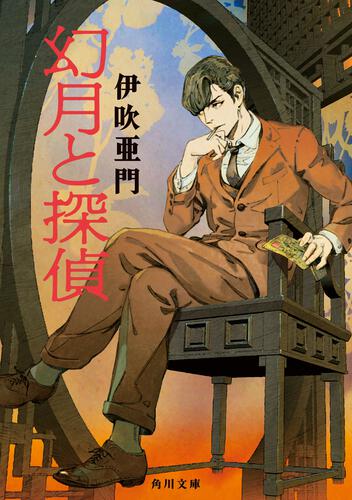

伊吹亜門『幻月と探偵』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!

伊吹亜門『幻月と探偵』文庫巻末解説

解説

法月綸太郎(作家)

[……]復た我が国に於いては、壇の浦に於ける平家一門の滅亡、大阪城の陥落、徳川政府の崩壊、皆なこれ美しき幻影を眺めつゝ現実を忘れ、倐然幻月の如く、空華の如き理想と実の世界との契合せざるを悟りたる大悲劇に非ずや。

(長谷川天渓「現実暴露の悲哀」)

伊吹亜門は二〇一五年、「監獄舎の殺人」で第十二回ミステリーズ!新人賞を受賞、二〇一八年に同作を連作化した『刀と傘 明治京洛推理帖』で単行本デビューした。佐賀藩士で、明治維新後に初代司法卿となる江藤新平と架空の尾張藩士・鹿野師光がコンビを組んで、京都で起こる五つの難事件に挑む時代本格ミステリである。史実と虚構を巧みにブレンドしてこの時代ならではの「状況の謎」を組み立てる構想力と、精妙なロジックで犯人の心理を解き明かすホワイダニットの技法が冴え渡り、デビュー作で第十九回本格ミステリ大賞を受賞するという快挙をなしとげたことは、まだ記憶に新しい。

二〇二一年には『刀と傘』の前日譚で、初の長編となる『雨と短銃』を発表。本書はそれから半年ほど後に刊行された著者の第三作で、幕末の京都から第二次大戦前夜の満洲に舞台を移し、孤高の私立探偵・月寒三四郎が初登場する。極東の国際都市・哈爾浜を中心に闇深い謎と謀略が渦巻く歴史ハードボイルドにして、注目の若手作家が新境地を開いたドラマティックな本格ミステリ長編なのである。

日中戦争(支那事変)が泥沼化する一九三八年二月の満洲国。哈爾浜市埠頭区の裏通りに探偵事務所を構える月寒三四郎は、国務院産業部次長として辣腕をふるう革新官僚・岸信介の秘書が不審死した事件の調査を引き受ける。

死んだ秘書の瀧山秀一は、元陸軍中将・小柳津義稙の孫娘・千代子の婚約者で、初めて招かれた小柳津邸の晩餐会で猛毒リシンを盛られた疑いがある。しかし新参の瀧山には殺される理由がなく、また晩餐会当日、義稙宛に「三つの太阳を覺へてゐるか」とタイプされた脅迫状が届いていたことから、真の狙いが元中将だった可能性も否定できない。奉天会戦の英雄として勇名を馳せた義稙は、支那事変の戦線拡大方針に公然と異を唱え、満洲国を実効支配する関東軍と対立していたというのだ。

月寒は晩餐会の出席者と小柳津家の使用人たちに聞き込みを重ねるが、一癖も二癖もありそうな人物ばかりで、なかなか調査の的が絞れない。さらに憲兵の圧力や、哈爾浜の裏社会における義稙の隠然たる影響力を目の当たりにして、底知れぬ不安が募るなか、今度は義稙の義弟で化学者の雉鳩哲二郎が邸内の研究室で砒素中毒死する。日満蒙露の怪人脈と関東軍の闇利権をめぐる思惑がもつれ合い、哈爾浜警察と憲兵隊に監視されながら、月寒は元中将が封印した戦歴の汚点に迫っていく……。

満洲国は、関東軍が占領した満洲(中国東北部)と内モンゴル、熱河省を領域とする大日本帝国の傀儡国家である。一九三二年に成立した同国は、日本民族・満洲民族・漢民族・モンゴル民族・朝鮮民族の「五族協和」による「王道楽土」建設をスローガンに掲げていたが、その実態は日本の総力戦体制を支えるため、①対ソ連戦に備えた戦略基地、②鉄鋼・石炭・農産物の資源供給地、③不況にあえぐ日本農村の余剰人口の受け皿、として関東軍が支配する植民地だった。

その満洲国を統制経済の実験場とし、国家社会主義的な産業開発を推進したのが商工省の革新官僚、岸信介とその腹心の椎名悦三郎である。岸といえば「満洲国は私の描いた作品」という発言が有名だが、実際に現地で「満洲経営」を行ったのは一九三六年十月から一九三九年十月までの三年間にすぎない。短い在満期間中に、経済産業部門の主導権を握ることができたのは、商工省時代に築いた陸軍人脈と革新官僚としての実績を背景に、関東軍の上層部から厚い信任を得ていたことによる。また、岸は渡満する三年前から部下の椎名悦三郎を同地へ送り込んでおり、実際に満洲に赴任した後は、ソ連の計画経済をモデルにした「満洲開発五カ年計画」を立て満洲国の経済政策の背骨を作るなど、官僚の域を超えた行動力を見せ、実力を発揮したという。

岸と椎名は一九三九年に帰国して、四一年に東條英機内閣に入閣。日米開戦に伴い岸商工大臣、椎名次官のコンビは軍部と協調、厳しい戦時統制経済政策を推進する。岸らが行った満洲での実験は総力戦体制下の日本で実を結び、戦時統制経済の構造が戦後の高度経済成長の土台になったという分析もある(野口悠紀雄『1940年体制』など)。敗戦後の政治活動に関しては割愛するが、「昭和の妖怪」と呼ばれた大物政治家で、安倍晋三の母方の祖父でもある岸信介は言うに及ばず、腹心の椎名悦三郎も閣僚や自由民主党の要職を歴任した戦後政界の重鎮だった。蛇足を承知で付け加えておくと、『幻月と探偵』の作中に現れる実在の人物は岸と椎名だけである(名前だけの言及は除く)。

文芸サイト「小説丸」に掲載された初刊時の著者インタビュー(二〇二一年九月)で、伊吹は本書の主人公・月寒三四郎の造形について、「実は今年出た初長編『雨と短銃』を書く前に、国内外のハードボイルドを一通り猛勉強したんです。なかでも影響を受けたのがロス・マクドナルドのリュウ・アーチャー物で、別名観察者とも言われるくらい、足を使って人に話を聞き、少しずつ真相に近づく名探偵も面白いなあって」と述べている。

本書に至るまでの著者の歩みを振り返ると、連作短編集の『刀と傘』が主に探偵コンビのディスカッションで推理を進めていたのに対して、『雨と短銃』は江藤新平と知り合う前の師光が、坂本龍馬から薩長同盟の成立を危うくする刃傷事件の下手人捜しを依頼されるという私立探偵小説風の筋立てになっていた。第二作に取りかかる前に「猛勉強」したのは、師光の単独捜査を長編の器に盛るために「卑しい街をひとり行く」ハードボイルド探偵の方法論を必要としたからではないか。

ロス・マクとアーチャーの影響は、第三作の本書でより顕著になっている。同じ著者インタビューの続きで、「そのロス・マク熱が未だ冷めなくて、天才肌というよりは相手に寄り添い、大小様々な事情を聞き出す、聞き上手で人間臭い月寒を書こうと。そうした造形が満洲の功罪から人々の日常まで、多面的に書き込める効果を生んだ気もします」と明かされているように。

ちなみにアーチャーという探偵の造形について、作者のロス・マクドナルドはこんなふうに書き残している。

「アーチャーは、ときにはアンチ・ヒーローにさえなりかかる主人公である。行動的な人間ではあるが、彼の行動は、主として他者の人生の物語を寄せあつめ、その意味を発見することに向けられている。彼は、行為する人間というより質問者であり、他者の人生の意味がしだいに浮かびあがってくる意識そのものである」(「主人公としての探偵と作家」小鷹信光訳)

観察者/質問者としての月寒は、本格ミステリのお約束的な「閃き型の超人探偵」ではなく、職業人として損得を勘定しながら、依頼人に対しても優柔不断な対応をする。そうした性格づけは、三者三様の依頼に対する反応を書き分けた冒頭の二章を読めば、自ずと見えてくるだろう。産業部の鉱工司長を務める椎名悦三郎から「月寒三四郎は、探偵として優秀なのかね」と問われた月寒は、シャーロック・ホームズ張りのハッタリを用いて試験をクリアした後、「どうやら探偵に必要なものは、洞察力や胆力それに手際の良さなどではなく、人に記憶されない平凡さのようだ」と自嘲する。

ただし月寒の自嘲は、「洞察力や胆力それに手際の良さ」を備えているのは探偵として当然、という自信の裏返しでもある。この章を丁寧に読めば、彼の持ち味が細部をおろそかにしない観察眼と記憶力、さらに(ハッタリやチートも含めて)見聞きしたさまざまなデータから、秘められた全体像を再構築する推理能力の確かさだとわかるはずだ。満洲国協和会の甘粕正彦と旧知の間柄だったり、関東軍参謀の石原莞爾から依頼の報酬として改造車を貰ったりと、過去には大物との付き合いもあったというから、探偵としての能力は折り紙付きなのである【註】。

もうひとつ見逃せないのは、探偵という仕事の味気なさ、報われなさを印象づける冒頭のエピソードが、その後に展開するストーリーの行方を暗示していることだろう。月寒探偵は一貫して地味な存在として描かれているし、自分語りにうつつを抜かしたりもしないけれど、数少ない例外として、小柳津邸の「鬱蒼としたその木立は月寒に、『神曲』にも謳われた自殺者の黒い森を思い出させた」(五章)という描写がある。この述懐はダンテ『神曲』の「地獄篇」第十三歌から来たもので、月寒という見かけよりはるかに複雑な人物の内面を窺わせるものだ。

そもそも「月寒」というのは北海道の地名で、人気漫画『ゴールデンカムイ』でもお馴染みの帝国陸軍第七師団に属する歩兵第二十五連隊の兵営が置かれた土地である。「北鎮部隊」と呼ばれ、奉天会戦やシベリア出兵にも参加しているので、あながち本書とも無関係ではないけれど、月寒自身は北海道の出身ではなさそうだし、むしろ「三四郎」という名前を持つせいか、『吾輩は猫である』の水島寒月を連想した。夏目漱石もダンテの影響を強く受けている作家なので、どこか相通じるものがあるのかもしれない。

閑話休題。満洲国が舞台の歴史ハードボイルドという設定に注目すると、ナチス政権下のベルリンを舞台に私立探偵ベルンハルト・グンターが活躍する、フィリップ・カーの〈ベルリン・ノワール〉三部作、とりわけ第一作『偽りの街』が思い浮かぶ。しかしグンターと違って、月寒が対峙するのはお屋敷で起こる古風な連続殺人なのだ。

特に第一のリシンによる毒殺は、調べれば調べるほど動機と機会が背馳する。ちぐはぐな犯行に秘められた犯人の意図を理詰めで絞り込んでいく月寒の手堅い推理は、本格ミステリの王道を行くものだ。実験室で起こる第二の殺人も含めて、エラリー・クイーンの『Yの悲劇』を思わせる道具立てが揃っているが、作中の時代設定が一九三八年だから、英米なら探偵小説の黄金時代が終盤に差しかかる頃──ニコラス・ブレイク『野獣死すべし』や、ジョン・ディクスン・カー(カーター・ディクスン)の『曲がった蝶番』『ユダの窓』が出た年で、ハードボイルド探偵の代名詞、レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーロウ探偵が『大いなる眠り』で長編デビューするのは翌三九年である。

一方、日本国内では戦争の影響から探偵小説は風前の灯となり、同時代が舞台の殺人ミステリはほとんど姿を消した。本書の作中年月と同じ一九三八年二月には、中国戦線に取材した石川達三「生きてゐる兵隊」掲載の「中央公論」が発禁処分となり、翌三九年三月には、江戸川乱歩「芋虫」が警視庁検閲課から全編削除を命じられている。ナチス・ドイツのポーランド侵攻がその年の九月だから、第二次世界大戦が勃発するまであとわずかという瀬戸際の時代なのだ。

だからこその歴史本格推理、と見るべきだろう。伊吹亜門は山田風太郎の「明治もの」を意識したデビュー作の時点から、ホワイダニットの名手として定評のある作家だった。一九九一年生まれの「昭和を知らない」世代の書き手だが、特定の時代と場所でしか成立しない異形の論理と心理を描く作風といい、「動機の謎」へのアプローチの仕方といい、泡坂妻夫や連城三紀彦といった「幻影城」出身の作家よりも、山田風太郎の戦後ミステリの肌合いに近い気がする。

特に本書は、大戦前夜の危機的な状況下で生じる大胆で切実な動機が鮮烈で、その犯人像は一読忘れがたい印象を残す。しかもその動機は、けっして一人相撲の暴挙ではない。満洲の白地図に恍惚とした眼差しを向けながら、「この国は未だ何も描かれていない、大きくて真白い画布みたいなものなんだよ」と漏らす岸信介の肥大した国家意識に、犯人の描いた私的なライフデザインが真っ向から「否」を突きつける。そのコントラストがあるからこそ、一線を越えてしまった犯人の異様な心情が映えるのだ。

本書のタイトルに用いられた「幻月」とは、月の左右に一対の暈が生じ、別に月ができたように見える大気光学現象のこと。浪漫的な理想主義と傀儡国家の醜悪な現実が二重写しになった一九三八年の満洲のイメージとして、これほどふさわしいものはない。

最後にもう一度、『雨と短銃』と本書を比較しておこう。『雨と短銃』では依頼人(≒相棒)の坂本龍馬を始めとして、桂小五郎や西郷吉之助、土方歳三といった歴史上の大物キャラクターが次々と登場するため、鹿野師光は狂言回し的な役割を強いられていた。一方、実在の人物を岸信介と椎名悦三郎の二人に絞った『幻月と探偵』では、フィクションの自由度が高まって、国際色豊かな登場人物を自在に動かせるようになっている。

人物配置のスタンスが異なるのは前作に限らない。『刀と傘』といい『雨と短銃』といい、幕末・維新の志士たちがメインの「明治京洛推理帖」シリーズは、基本的に「男たちの世界」の小説だった。それに対して、本書ではヒロインの小柳津千代子はもちろん、白系露人のヴァシリーサや下婢のリューリといった女性陣がストーリー展開を左右する重要なカギを握っている。こうした役割の変化が生じたのは、やはり満洲という異郷の地を舞台にしたせいではないだろうか(ちなみにヴァシリーサ女史は「関東軍の防疫給水部のお手伝い」をしているという剣吞な人物で、二〇二四年二月刊の最新作『帝国妖人伝』にも顔を出している)。

ただし「男たちの世界」といっても、第一作『刀と傘』には一編だけ例外があって、連作の第四話「桜」という作品は前半、女性視点で物語が綴られる。タイトル通り、桜の花びらが重要な役割を果たしているのだが、本書にも仁和寺の御室桜を描いた絵が出てくる場面がある。この絵は千代子の歓心を買うため、岸信介が京都の土産として持ち帰ったもので、彼が得意とした人心掌握術の一端を示すエピソードなのは言うまでもない。ところが、この桜にはまた別の意味があって、そこに秘められた企みには著者自身によるデビュー作への返歌という趣もある。それが具体的にどういうものかは、ここでは言わぬが花だろう。

【註】月寒が登場する長編は現時点で本書だけだが、二〇二四年一月刊の「読者への挑戦状」アンソロジー『推理の時間です』には、月寒の一人称によるハウダニット短編「波戸崎大尉の誉れ」が収録されている。月寒シリーズは今後も継続されるようなので、甘粕や石原との因縁を交えた続編にも期待したいところだ。

作品紹介

書 名: 幻月と探偵

著 者: 伊吹亜門

発売日:2024年06月13日

ここは夢の楽土か、煉獄か――?

1938年、革新官僚・岸信介の秘書が急死した。秘書は元陸軍中将・小柳津義稙の孫娘の婚約者で、小柳津邸での晩餐会で毒を盛られた疑いがあった。岸に真相究明を依頼された私立探偵・月寒三四郎は調査に乗り出すが、初対面だった秘書と参加者たちの間に因縁は見つからない。さらに、義稙宛に古い銃弾と『三つの太陽を覚へてゐるか』と書かれた脅迫状が届いていたことが分かり……。次第に月寒は、満洲の闇に足を踏み入れる。昭和史と本格推理が融合した、重厚な歴史ミステリ。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322308001317/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら