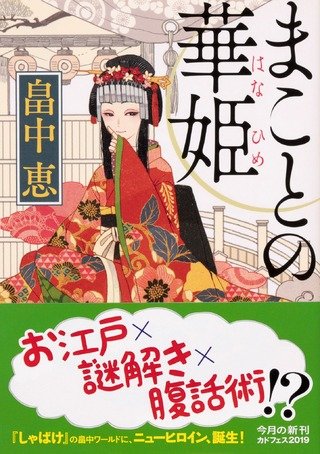

9月12日(木)発売の「小説 野性時代」2019年10月号では、畠中恵さんの『まことの華姫』シリーズ第二弾「お華の看病」の連載がスタート!

カドブンでは、この試し読みを実施します!

1

太平の世が続く中、江戸は初めの頃より、ぐっと大きくなっている。今では、百万からの人々が、この江戸で暮らしているのだ。

よって人々に、日々のお楽しみを届ける盛り場も、あちこちに出来ていた。その中でも両国は、江戸一とも言われる賑やかさで、毎日祭りの日のように人で溢れているのだ。

茶屋に、団子屋に、寿司、天ぷらなどの、食い物屋が数多、軒を連ねている。芝居小屋に寄席、見世物小屋も数多並び、夏になれば、夜も、遅くまで明かりが消えなかった。

そして、そんな土地だからこそ、両国には日々、大枚が落ちる。江戸の内から、他国から、人も集ってくる。よって両国を仕切る地回りの頭は、力が無くてはこなせなかった。

人望も、腕っ節も、金を生みだす力も、親分には全てが、当然のように求められるのだ。付き従う手下や芸人達にとって、頭の出来は、自分達の暮らしぶりに直に関わる、大問題であった。

(ま、その点、山越の親分さんは、出来たお人で、ありがたいこった)

月草は、小屋に出て話芸で木戸銭を稼いでいる芸人であった。木偶人形のお華を相棒にし、声音を操って、まるで人形のお華が語っているかのように見せ、客を楽しませているのだ。

西の生まれだが、今は、両国に住み着いている。そして、山越という地回りの親分が持つ小屋で、日々、せっせと働いているのだ。

月草が一人で行う芸には、大きな小屋で行う、手妻や軽業師の見世物のような、派手さはない。唯一華やかなのは、華姫とあだ名される、相棒の姫様人形だけであった。

しかし毎日、毎回話が変わっていくからか、木戸銭が、種物の蕎麦一杯ほどの値のためか、月草の小屋を贔屓にしてくれるお客は、結構いてくれるのだ。

そんなある日、月草は己の小屋で、首を傾げていた。

「はて、おれは寝てたんじゃ、なかったっけ? いつの間に、小屋まで来てたんだ?」

すると、横からいつもの声が聞こえてきて、月草は魂消た。何と相棒華姫が、小屋にある床机の上で、勝手に話し出したのだ。

「月草、月草はまだ、寝床でぐうぐう寝てるわ。これ、夢なのよ。このお華が自分で喋ってるんだもの、間違いないわ」

そうでしょと言われて、月草は一瞬目を見開いてから、頷いた。そういうことなら、自分が小屋へ来ている訳も納得出来る。

ただ。

「お華、おれは今日まで、お華と話している夢など、見たことないよな? 今日はまた、どうしてこんな夢を見てるんだろ?」

寝ている当人が、夢の中にいる人形へ、訳を聞いているのだから、妙な話だと思う。しかしお華は華やかな袖を振りつつ、あっさりと事情を語り出した。

「この華姫の目は、月草が、〝まことの井戸〟の底からくみ出した、真実の水の玉だわ。月草、ちゃんと覚えてる?」

大火となった、振り袖火事の後のこと。徳のある御坊が、末期の水も飲めずに亡くなった者達を哀れみ、回向院近くに、掘り抜き井戸を掘った。

すると、だ。その井戸は人々に、水面から真実を告げた。それゆえ、ありがたい〝まことの井戸〟だと、言われていたのだ。

そして月草も、かつてその井戸と関わった。井戸の底から、二つの水の玉を得ていたのだ。月草はその玉に漆で目玉を入れ、自分の木偶人形、華姫の目としていた。

「けれど井戸は、涸れてしまったわ。告げられた〝まこと〟を、受け入れられなかった人が、土をいれたから」

だから、まことの目を持つお華は、特別な者だと言われている。月草の相棒は、〝まことの華姫〟と呼ばれているのだ。

「そして、あたし華姫は、月草へ伝えなきゃならないことが、出来たの。だから月草は、この夢を見ているのよ」

月草は、わずかに眉をひそめた。

「だがお華の言葉は、おれが語っている話芸だ。おれはお客さんへ、真実を見通すことは無理だって、いつも言ってるぞ」

月草に、明日を見通す力などない。八卦見など、出来るはずもなかった。

ところがお華は、月草の言葉など聞かず、さっさと先を語って行く。それは、思いがけない話であった。

「月草、お夏っちゃんを、守ってあげて」

「は? おれが、お夏お嬢さんを守る?」

お夏は両国の地回りの頭、山越の娘で、お華のことを気に入ってくれている。月草も、まだ十三のお夏を、妹のように思っていた。

だが、しかし。

「山越の親分は、両国でも名の知れた、地回りの頭だぞ。盛り場に、地面や小屋を多く持つ親分だ。手下だって、沢山抱えてる」

そんな家の娘を、一介の芸人である月草がしゃしゃり出て、助けろというのか。月草は、首を傾げるしかなかった。

「そもそもお嬢さんには、親御の親分が、付いてるじゃないか」

「その親分さんが危うくなったら、お夏っちゃんはすぐ、一人きりになっちゃうわ。もう、おっかさんもお姉さんも、亡くなってるもの」

いざ大事が起きたら、おじじ殿達山越の手下は、親分をまず守りにかかる。山越に従っている大勢のために、そうする。

この盛り場で一番大事なのは、お夏ではないのだ。

「だから月草だけは、お夏っちゃんを一番に守ってあげて」

珍しいほど真剣に言われたので、月草はとにかく頷いた。

「分かった。おれはお嬢さんのことを、一に案じることにする。華姫に約束する」

この返事を聞くと、木偶人形のお華が笑ったように見えたから、不思議だ。

「それにしても、おれは何で、こんな夢を見てるんだろうな。親分とお嬢さんのことが、心配になるなんて、どうしてなんだろう」

月草がつぶやくと、お華が勝手に語り出した。普段は声色を使い、己が華姫として語るばかり。夢の中とはいえ、お華と語るのは、なかなか面白かった。

「月草、きっと、あれのせいよ。ほら、山越親分に言われて、品川に住む親分さんの親戚のところで、月草はあたしと話芸を見せたでしょ。あの日、妙なものを見たじゃない」

「ああ品川で見た、猫いらずか」

親戚での仕事が済んだ後、月草はお華を羽織で包んで背負い、子守のような恰好で、街道を江戸へ向かっていた。

品川の宿では、多くの宿が遊女屋のように飯盛女を置き、賑わっている。店も立派なものが多い。そんな賑やかな宿の道で、月草は、突然目を瞠ることになった。

「あ、あれ? 今の、山越の親分さん?」

ずらりと、道の両側に並んでいる店の内、小さめの一軒の前で、己の親分と、すれ違った気がしたのだ。

思わず声を出したからか、その男が店の前で振り向き、月草を見てきた。途端、山越ではないと分かり、月草は慌てて頭を下げる。男は確かに何か、山越を思わせる見た目であったが、遥かに若かったのだ。

だが、ここで月草は、更に首を傾げた。若者へ目を向けた為、横の店内で買い物をしている、別の男が目に入ったからだ。男は、猫いらずを買っていた。

「おや、あの男、両国のもんだ。頭の一人が使ってる、手下じゃなかったっけ?」

山越の配下は多く、頭だった者の手下となると、月草は、名前もろくに分からない。だが、男の顔は何度か見ており、山越の名の下で働く者だと承知していた。目立つことのない、影のような男だ。

「山越の手下と、両国から随分離れた所で、会ったもんだ」

しかも男は、東海道の宿場で、剣呑な薬を買っていたのだ。

「何でこんな宿で、猫いらずを買うんだ?」

しかしそう思っても、月草は、訳を確かめることなど出来なかった。月草は、男の知り合いではなく、何と声を掛けたらいいのか、分からなかった。しかも己は、大きな華姫を背負った姿で、目立っている。何時までも、道端から店を覗き込んでいる訳にもいかず、早々に、また道を下り始めた。

ただ、歩き出しても気になった。

(あの男、猫いらずを何に使うんだ?)

並の身なりだし、盛り場で働く者なら、多分長屋暮らしだろう。だが。

(ならば鼠を屠るために、猫いらずを買うとも思えないんだが)

猫いらずは、人を殺せるほど剣呑な薬であった。だから子供も暮らす長屋で、食い物に仕込み、そこいらへ置くのは躊躇われる。子供は目を離した隙に、思わぬものを口に入れてしまうからだ。

もちろん男は人に頼まれ、買ったのかも知れない。しかしその場合は、両国の店で買えばいいではないか。

その件は、両国に着いてもまだ、月草の頭に残っていた。

(何でわざわざ品川で、あんな薬を買ったのか、不思議だった。実を言うと、本当に鼠を捕るために使うのか、不安に思ったんだ)

月草は、小屋内で立ち上がり、ああ、そうかと納得した。お華が、お夏を助けてくれと言うような夢を、なぜ自分が見たのか。その訳が分かったのだ。

(もし、あの男が薬を、鼠を殺す以外に使う気なら。一つの使い道は、恨みのある者へ、一服盛ることだろう)

その思いつきには、更に剣呑な続きがある。

(男が金で雇われ、誰かに猫いらずを盛ることだって、あるかもしれない)

その場合、あの男はきっと、一服盛る相手に、恨みも関わりも余りない。だから男は疑われることもなく、悪行を為すだろうと思った。狙われた者は、誰にやられたのか分からないまま、命を落としてしまうのだ。

そして男が暮らす両国で、狙われるとしたら。

(一帯の顔役、山越の親分が、一番危ないに違いない)

月草は、そう思いついてしまった。そして。

丁度そんな時、間の悪いことが起きたのだ。山越は病に罹り、今、伏せっている。今こそ狙われやすいと、月草には思えた。

そして山越が狙われた時、危うくなるのは、親分だけではない。お夏もそうなのだ。下手をしたら、〝ついでに〟一服、盛られかねない立場であった。

「ああお華、おれは、お夏お嬢さんを守るよ」

猫いらずの件が、月草の単なる思い込みで、大間違いであったら、後で己を笑えばいい。そう言うとお華が、横で何度も頷いている。

ただ。ここで月草は、己に首を傾げた。

「親分は確かに、両国じゃ一番、知られた男だ。けれどなぁ」

自分は何で、山越こそ、危ういと思ってしまったのだろうか。山越は、人に恨まれるような人でもないのだ。さっぱり訳が分からず、また首を傾げてしまう。

すると、そんなことをしている間に、明るい光が、月草の周りを包んでいく。明け方が近いのだと不意に思いつき、月草は顔を、光の方へ向けた。

▶このつづきは、「小説 野性時代 第191号 2019年10月号」でお楽しみください!

こちらもおすすめ

▷【文庫解説】腹話術でお見通し⁉︎ 口の悪い姫人形・お華と相方人形遣い・月草が江戸の事件を大解決『まことの華姫』