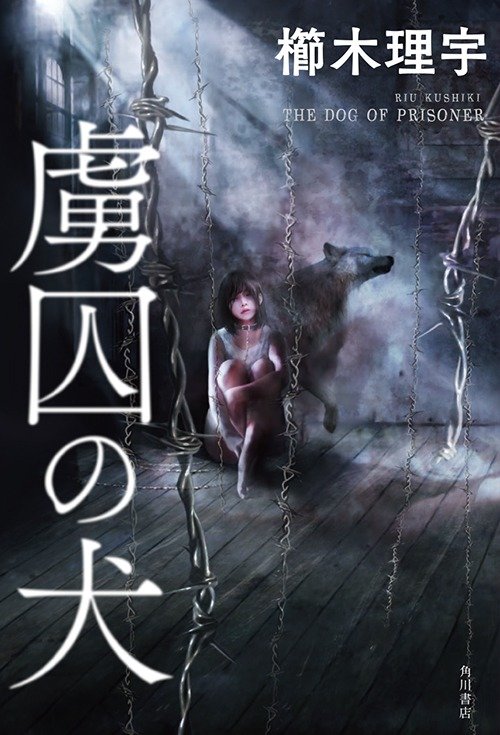

カドブンで好評をいただいている、ミステリー『虜囚の犬』。

7月9日の書籍発売にあたり、公開期間が終了した物語冒頭を「もう一度読みたい!」、「ためし読みしてみたい」という声にお応えして、集中再掲載を実施します!

※作品の感想をツイートしていただいた方に、サイン本のプレゼント企画実施中。

(応募要項は記事末尾をご覧ください)

◆ ◆ ◆

>>前話を読む

5

「なに見てんの?」

しゃがんでスマートフォンを見つめている未尋に、海斗はそう問うた。場所は、顔パスの店員がいるコンビニの駐車場だ。

「ん? ニュース」

未尋が液晶から目を離さず言う。

海斗は彼の手もとを覗きこんだ。

先月中旬に、ビジネスホテルで刺殺された男のニュースであった。報道によれば、刺されて当然の悪いやつだったらしい。事件当時こそワイドショウが騒いでいたが、最近は続報が途絶えがちであった。

「そういや事件現場のビジネスホテルって、ここから近いんだよな」

海斗が言う。

食い入るように画面を見つめながら、「ん」と未尋は生返事をした。

「なんだよ、そんなに気になるニュースなのか?」

「そりゃ気になるさ」

美少年はようやく顔を上げ、白い歯を見せて笑った。

「犯人がどんなやつだったか、海斗は気にならないか? おれはすっげえ気になる」

「捕まってほしいの?」

「馬鹿だな。逆だよ、逆」

未尋は手を振った。

「すぐ捕まるような間抜けだったら、なんも面白くないじゃんか。こういうのは、どこまで逃げられるかを想像して楽しむんだよ。おれはこいつ、けっこういい線までいくと思うね。

未尋は目を輝かせていた。

だが話題はいつしかそれ、いつもの「定住できる場所がほしい」の愚痴に変わっていった。

今日は海斗の塾がない曜日である。時刻は夜の七時を過ぎた。目の前に建つ三階建てのオフィスビルは、二つの窓を除いて消灯していた。

テレビのニュースは「景気は緩やかな回復基調がつづき、雇用も増加傾向」と繰りかえす。しかし景気がいいだなんて、海斗は一度も実感できた

その証拠に、どこの会社も残業禁止らしく早ばやと消灯する。コンビニとドラッグストア以外はどんどん潰れていく。駅前からつづく商店街はシャッター通りと化したまま、

海斗は無糖の缶コーヒーを

ふと、未尋が人さし指を上げた。

その指が示す先を、海斗は無意識に目で追った。

女児がいた。横断歩道の信号柱にもたれるようにして立っている。

年齢は五、六歳といったところか。この近辺で、いままでにも何度か見かけた子供だ。保護者の影はなく、つねに一人でふらふら歩いている。信号柱を摑んだ手は、年齢不相応に骨ばっていた。伸びすぎた爪が真っ黒だ。

「もろにネグられてるよなあ、あいつ」

未尋が言った。感情のない声だった。

「だね、

海斗も相槌を打つ。

かつて海斗自身もさんざん聞かされた言葉であった。警察が、児童相談所が、民生委員が、保護直後の海斗にこの五文字を浴びせてきたものだ。典型的なネグレクトだ。被虐待児童だ──と。

「おーい、こっち来い」

未尋が女児を手まねく。

女児は素早く信号柱に隠れた。しかし気になるのか、ややあって顔を半分覗かせた。片目でこちらを用心深くうかがっている。

未尋はなおも手まねきをつづけた。飽きっぽい彼にしてはめずらしい、と思いながら海斗は無言で見守った。

やがて女児は、ためらいながらもにじり寄ってきた。だが顔は

一メートルほど離れたところで、女児は止まった。

「おまえ、今日メシ食った?」

未尋が問う。女児は首を横に振った。

「そっか。じゃあこれやるよ」

飲みかけのオレンジジュースを、未尋は身をかがめて地面に置いた。女児が数歩進めば、手の届くところまで押しだす。

女児はしばらく動かなかった。

だが未尋が動かないのを見てとると、走り寄ってジュースのペットボトルを引っ摑んだ。もとの場所へ駆け戻り、

おれもあんなだったんだろうな──。海斗は思った。

同情は湧かなかった。むしろ、いまいましかった。かつての自分の姿を思い知らされたようで、胃の底がむかついた。

未尋が「ちょっと待ってろ」と海斗にささやき、コンビニに入っていく。

オレンジジュースを飲みほした女児は、大きなげっぷをすると、飲み口を名残り惜しそうに

浅ましい、と海斗は思った。

みっともない。惨めだ。どうしてこいつはこんなに弱いんだ。弱くて醜悪なやつはみんな死ねばいい。あの頃のおれと一緒に、消えてなくなっちまえばいい。

未尋が戻ってきた。手に商品の袋を提げている。

にやにやしながら、未尋は海斗に袋を広げてみせた。同じオレンジジュースと、ドッグフードの缶詰が入っていた。

「こっち来いよ」

ふたたび女児を手まねく。

女児がペットボトルから顔を上げた。その表情から、警戒心がかなり薄れているのがわかった。

コンビニの店舗は美容院と隣接しており、高い植え込みが二軒を隔てている。未尋は植え込みと壁との、細い隙間に入り込んだ。ドッグフードの缶詰を開ける。地面に缶を置く。

隙間から出た未尋は、女児をいま一度呼び寄せた。

「食っていいぞ。──食えよ」

女児は体をかがめながら、ふたたびじりじりと近づいてきた。目はドッグフードの缶詰に吸い寄せられて動かない。ごくりと喉が上下した。

「食えよ」

未尋が再度うながす。

女児は弾かれたように走り、缶詰に飛びついた。

地べたにしゃがみこみ、ウエットタイプのドッグフードを指ですくう。ほじくり出しては、せわしなく口に運ぶ。

がっつくとはこのことか、と感心するほどの食べっぷりだった。ろくに味などないだろうペットの餌を、缶に鼻づらを突っこむようにして夢中で貪っている。

「まるで犬だな」

「犬だよ」未尋は笑った。

「人間なんて、

小気味よさそうに未尋は言いはなった。

海斗は親友を見やった。

端整な顔をゆがめ、未尋は両眼に嘲りの色を浮かべていた。その表情を眺めるうち、次第に海斗の下腹がざわついてきた。

奇妙なざわめきだった。高揚と尊敬と愉悦と、性的なニュアンスを帯びた爽快感と、ほんのすこしの嫌悪。

海斗の喉も、自然に上下した。食欲で湧いた唾液ではなかった。ただ、

海斗はつぶやいた。

「──成人でも、犬にできるかな」

「ん?」

未尋が振りかえる。重ねて海斗は言った。

「三十代の女でも、こんなふうに、犬の立場まで堕とせるのかな」

脳裏に浮かんでいたのは、遠い記憶の中の憎々しい顔だった。いやらしく体をくねらせ、目を

──ほら、もういっぺん言ってみなよ。『ぼくはぁ、ぼくはぁ……』って。ほら、早く。

──みんなあんたを笑ってるよ。あそこの子はおかしい、恥ずかしい子だって。みんな陰で笑ってる。知らないのはあんただけ。

──教育してやってんのよ。ほら、あの『ぼくはぁ、ぼくはぁ』をやってみな。うまくできたら、今日はテーブルでご飯を食べさせてあげる。

「どうだろうな。やってみなくちゃわからない」

未尋は肩をすくめた。

「まあ機会があれば、試してみてもいいかもな」

(つづく)

連載時から話題沸騰! 書籍を読みたい方はこちらからどうぞ

▶amazon

▶楽天ブックス

▼櫛木理宇『虜囚の犬』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000319/