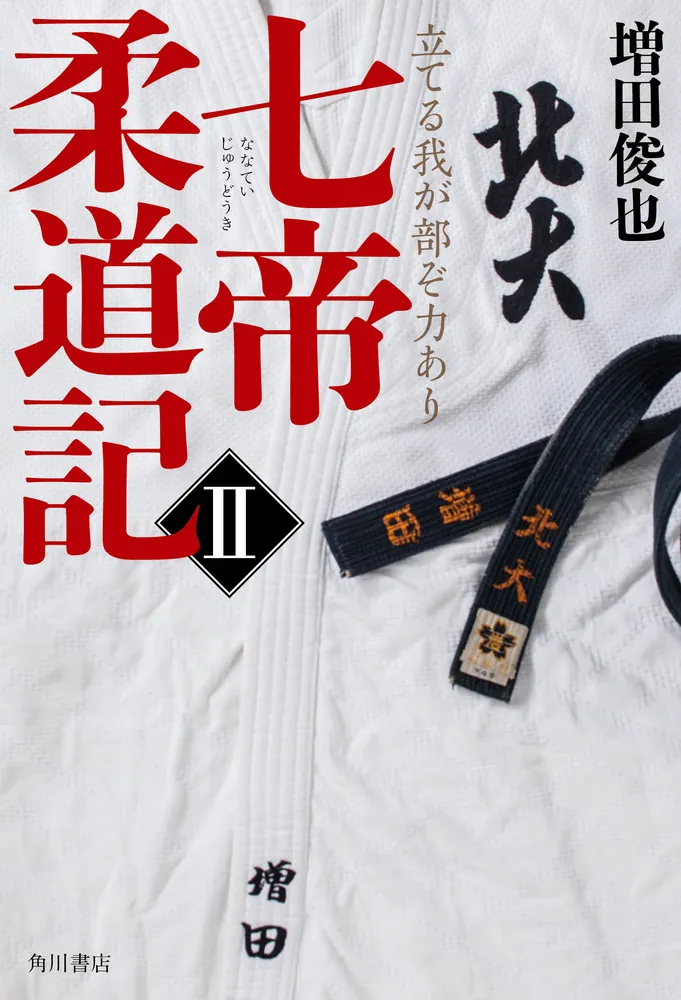

尋常じゃない血と汗と涙で大反響を呼んだ青春小説の金字塔『七帝柔道記』。その11年ぶりとなる続編『七帝柔道記Ⅱ 立てる我が部ぞ力あり』が3月18日(月)に発売されます! これを記念して、『七帝柔道記』の超ボリューム試し読みを実施!

15人の団体戦、一本勝ちのみ、場外なし、参ったなし、締めは落ちるまで、関節技は折れるまで。旧七帝国大学のみで戦われる、寝技中心の異形の柔道「七帝柔道」。

その壮絶な世界に飛び込んだ主人公の青春を描いた本作は、柔道の話でありながら誰もが共感する普遍的な人間ドラマとして、各界で大絶賛されました。

とにかく面白過ぎて、読み始めたら徹夜必至! 至高の青春小説を是非お楽しみください!

< 続編『七帝柔道記Ⅱ 立てる我が部ぞ力あり』の試し読みはこちらから!

『七帝柔道記』超ボリューム試し読み【7/8】

第4章 北の果てに集った人々

1

柔道場にはぽつぽつと新入生が見学に来たが、練習の途中で帰る者がほとんどだった。私が初日に感じたように小人数での

新入生が見学していると、必ず和泉さんが

「彼、新入生かいね?」

すでに入部している者たちは和泉さんは新入生が入ってくるのが

ある日、青山学院大にでもいそうな

和泉さんが乱取りを抜けてやってきた。そして竜澤を鋭い眼光でじろじろと見て、杉田さんに聞いた。

「彼、新入生かいね?」

「はい」

いつものように杉田さんが笑って答えると、和泉さんは安心したように乱取りに戻って行った。

竜澤がむっとした顔で杉田さんに言った。

「なんで俺が

見た目とは違い、かなり気が強そうだった。

竜澤が柔道衣を着て乱取りに入った。

その日の帰りも二年目の先輩たちが喫茶店に連れていってくれた。

竜澤はその席で、最近入部した一年目の

2

練習後は毎日、二年目の先輩たちが夕飯をおごってくれた。何を食べたいか一年目に聞いてから店に連れて行ってくれた。

こんなに優しくされてもいいのだろうかと戸惑ったが、早く一年目同士を仲良くさせて辞めにくくしようという魂胆のようだった。

一年目はたいてい受験生時代の話で盛り上がった。参考書は何を使ったとか、共通一次のマークシートの埋め方や二次試験の論述の書き方の

予備校に行っていた者は名物講師の自慢をしあっていた。「俺は安田

たいして勉強してない私はなにも誇ることがなかったが、唯一の自慢は高校数学の勉強をいっさいせず中学数学の知識だけで共通一次数学の満点をとるインチキ解答法を何カ月もかけて開発したことだった。三角関数すら知らなくてもあのマークシートはぜんぶ埋めることができるのだ。この秘技を見つけたのは歴代三百万人に近い共通一次受験者のなかで私だけだろう。必要は発明の母だった。それくらい数学が嫌いだった。

「そんな変な解答法考えてる暇があったら普通に勉強したほうが早いだろ」

みんなが笑った。

だが私は、一年目同士で盛り上がりながらも、繁山が竜澤に何か言うと竜澤の顔色が変わるので注意していた。北海道一の進学校、札幌南高出身の繁山は体も大きく、人を小馬鹿にしたところがあり、竜澤が怒るのを面白がってわざと刺激するようなことを言った。

ある日、ついに竜澤が

「この野郎!」

立ち上がろうとした竜澤を私は必死に抑えた。

飯を食い終わって先輩たちと別れた後、私は店の裏まで竜澤に腕を引っ張っていかれ、「なんで止めた!」と怒鳴られた。

「あんなことで

私が言うと、竜澤は「こんど止めたら増田君も殴る!」と胸ぐらをつかまれた。扱いにくい男だなと思った。

3

次の日には、竜澤は今度は四年目の岡田さんとぶつかった。

練習後、道場の打ち込みフォームチェック用の大鏡の前で、竜澤がドライヤーで髪を乾かしながらヘアブラシで整えていた。

そこに両肩を揺する独特の歩き方で部室から岡田さんが出てきた。

「おい、おまえ。なにドライヤー使ってんだよ。いよいよ柔道部にも新人類が入部してきたな」

竜澤が険しい眼で睨みつけた。

「誰が新人類なんですか! 髪乾かしたらいけないんですか!」

岡田さんはしかし「長くしてるから乾かさなきゃいけねえんだろ。短く切っちまえよ」と冷やかし続けた。竜澤が怒ってドライヤーを畳に

私は急いで階段を駆け降りていって一階で腕をつかんだ。竜澤はその手を振り払って「ほっといてくれ!」と行ってしまった。

それ以来、竜澤は岡田さんのことを毛嫌いするようになった。「あの男は〝残酷岡田〟というより〝下品岡田〟なんだよ」

そう私に話した。

4

「一年目は七帝までに全部の乱取りに入ればいいからな」

先輩たちにそう言われていたので、練習で私たちは少しずつ乱取り本数を増やして調整していった。七帝戦は七月の半ばだった。

私は半分くらいの乱取りに入るようになっていた。

試合ルールで全力でぶつかりあうこの乱取りという練習をたくさんこなすので、柔道は他のスポーツと比べ疲弊度が著しく高い。北大柔道部はこの乱取りの本数と時間がさらに多かった。しかもきつい寝技ばかりなのだ。私は連日抑え込まれ、絞められ、関節を取られ、疲れ切っていた。七帝戦までは一年目同士の乱取りは手を抜く可能性があるということで禁じられていた。

まず寝技乱取りを六分×八本と八分×二本やる。

立った姿勢から寝技へ移る方法は「引き込み」の他にも後方回転しながらの

普通の柔道と違って七帝柔道では寝技への引き込みが許されているので技術体系が大きく異なった。普通の柔道では投げてからしか寝技の攻防へ移ることが許されていないので、高校時代から柔道をやって普通のルールに慣れた者は、上から攻める寝技しかできなかった。しかし七帝柔道の真骨頂は下からの寝技攻撃にあった。寝技に引き込んで自分から下になり、相手の下から前三角絞めや関節技の腕

引き込みにも多くの技術があった。

「まず相手の頭を下げさせてから引き込むんだ。相手の体勢を崩してから引き込むんだ」

先輩たちはよくそう言った。

一番理想的な引き込みは、相手の襟を持って頭を下げさせ、もう一方の手で相手の

たいていの先輩は自分から寝技に引き込んだ。だから私たち一年目は先輩たちの上になるのだが、まったく攻めることができなかった。すぐに引っ繰り返されて上下を逆転されるか、あるいは下から関節をとられたり絞められたりした。

そのたびに「自分の脇をしめろ」「ほら首が甘いぞ」「俺の帯より前に手を出すな」としつこく言われるのだが、頭で覚えても体が動かない。技術にも体力にも差がありすぎた。毎日毎日、寝技でめちゃくちゃにされた。一年目であまり取られないのは沢田征次だけだった。

寝技乱取りが終わると、自由乱取りが六分×八本くらいある。これは立技をやっても寝技をやっても自由なのだが、多くの先輩たちがすぐに寝技に引き込んでしまうので、実際は寝技乱取りと何も変わらなかった。つまり北大で「乱取り」といえば、それはすべて寝技乱取りのことをさした。

この自由乱取りの後、寝ている相手の太腿をこちらが上になって片腕ではさんだところから始める「かみつき」という乱取りが五本から十本、片方がカメの体勢から始める「カメ取り」という乱取りが五本から十本、片方が引き込んだ体勢から始める「速攻」という乱取りが五本から十本と続いた。最初から最後まで寝技ばかりだった。そして最後に数百回の腕立て伏せが延々と続く。毎日くたくたになった。

私の

実際のところ、上田さんは部のなかで強い選手ではなく分け役だったが、下からの関節技というのは高校生があまり経験したことのないものなので一年目はみんなやられていた。手脚が長く、そのごつごつと骨っぽい脚が手のようによく動いて下から相手の手や腰の動きを制していく。こういう寝技を高専柔道や七帝柔道では「脚が

抜き役である四年目の主将金澤さんや副主将の斉藤トラさん、選監の岡田さんらにはもちろん何もさせてもらえなかった。寝技にいったらまったく勝負にならないので、寝技に引き込まれたときに嫌って立とうとすると下から「草刈り」という寝技の大内刈りのような技をかけられて後ろへ倒され、一気に上下を逆転され上から攻められた。

道場では「参ったなし」が暗黙の了解だったが、はじめのうちは、先輩たちはまだ遠慮して、参ったすれば一年目を離してくれた。

「おまえら、そんな甘いことじゃだめだ。試合本番で対応できないだろ」

そう他の先輩たちに言って入部初日から絞め落とすのは〝残酷岡田〟こと岡田さんだけだった。見学に来たばかりの新入生が何も知らずに岡田さんに乱取りをお願いしてはウシガエルのような低い悲鳴を上げて絞め落とされていた。

私が初めて絞め落とされたのも、もちろん岡田さんだった。落ちることがこれほど苦しいとは思わなかった。地獄のような苦しみだった。いや、死んだほうがましだと思った。離してくれないのがわかっていても必死に片手で岡田さんの体を叩き続けて参ったし、口から泡を吹き、

「こっちへ来なさい」

死んだはずの祖母が川の向こう岸で手招きしている。ああ、これが

岡田さんが得意とする絞め技は、「

あまりにも落とされるので、そのうち私は岡田さんとの乱取りでは絞めだけを必死に防ぎ、わざと抑え込まれるようになった。絞め落とされるより抑え込まれるほうがまだ楽だからだ。

しかし、その魂胆に気づいた岡田さんは、そのうち私を抑え込まないようになった。そして徹底的に絞めを狙ってきた。逃げるうち、私の唇は切れ、鼻血が噴きだした。それでも岡田さんは容赦しない。

延々と続く腕立て伏せは、練習後毎日あった。

百回×三セットであったり、三百回×一セットであったり、ときにさらに増やされ、いつ終わるとも知れず延々と続けられた。その日の残りの練習時間や部員の疲労具合を見て幹部の指示で適宜回数を変えるようだった。私たち一年目はとてもついていけないので、百回を過ぎたくらいから腕立ての姿勢のまま先輩たちがすべてを終えるのを待った。しかし寝技乱取りだけですでにスタミナは切れている。その姿勢でいるだけで、がくがくと腕の筋肉が震え、体中の筋肉が震え、汗が滴った。すでに脱水状態になっている体でこんなに腕立て伏せをやっても意味がないのではないか。筋肉の発達には一日おきないし二日おきで重いウェイトで十回×三セットくらいの低回数やり、さらに休養をたっぷり取るのが効率的で科学的なのだ。なぜこんな非科学的な腕立て伏せを毎日何百回もやらなきゃいけないんだ。オーバーワークになるだけだと毎回思った。

腕立てが終わると、ロープ昇りを何本も繰り返してやっと練習を終えた。

作品紹介

七帝柔道記

著者 増田 俊也

発売日:2017年02月25日

青春小説の金字塔!

○「尋常ではないスポーツバカたちの異界。大笑いしながらよんでいたのに、いつの間にか泣かされてました」(森絵都/作家)

○「熱いものがこみ上げてきて止まらなくなる。私たちの知らなかった青春がここにある」(北上次郎/文芸評論家/日刊ゲンダイ2013年3月22日付)

このミス大賞出身の小説家、増田俊也が大宅賞と新潮ドキュメント賞W受賞作「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」に続いて出したこの自伝的青春小説は、

各界から絶賛され、第4回山田風太郎賞候補にもノミネートされた。

主人公は、七帝柔道という寝技だけの特異な柔道が旧帝大にあることを知り、それに憧れて2浪して遠く北海道大学柔道部に入部する。

そこにあったのは、15人の団体戦、一本勝ちのみ、場外なし、参ったなし、という壮絶な世界だった。

しかし、かつて超弩級をそろえ、圧倒的な強さを誇った北大柔道部は七帝戦で連続最下位を続けるどん底の状態だった。

そこから脱出するために「練習量が必ず結果に出る」という言葉を信じて極限の練習量をこなす。

東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学、ライバルの他の6校も、それぞれ全国各地で厳しい練習をこなし七帝戦優勝を目指している。

そこで北大は浮上することができるのか――。

偏差値だけで生きてきた頭でっかちの7大学の青年たちが、それが通じない世界に飛び込み、

今までのプライドをずたずたに破壊され、「強さ」「腕力」という新たなる世界で己の限界に挑んでいく。

個性あふれる先輩や同期たちに囲まれ、日本一広い北海道大学キャンパスで、吹雪の吹きすさぶなか、

練習だけではなく、獣医学部に進むのか文学部に進むのかなどと悩みながら、大学祭や恋愛、部の伝統行事などで、

悩み、苦しみ、笑い、悲しみ、また泣き、笑う。唯一の支えは、共に闘う仲間たちだった。そしてラストは――。

性別や年齢を超えてあらゆる人間が共有し共感できる青春そのものが、北の果て札幌を舞台に描かれる。

詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/321601000167/

amazonページはこちら