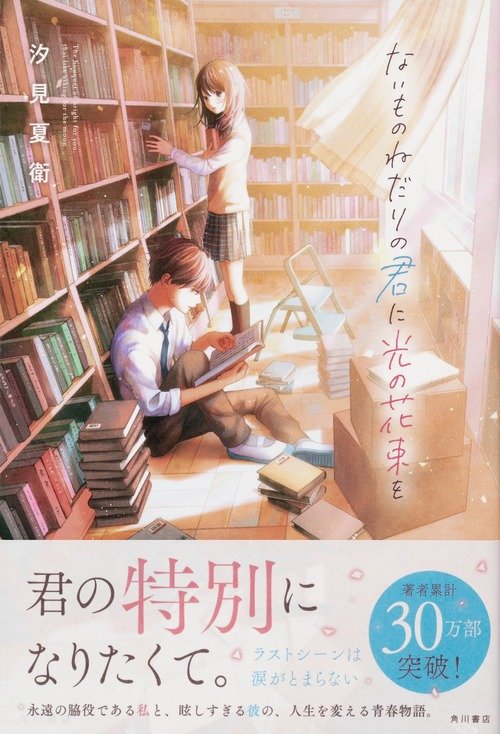

6月18日(木)に発売された『ないものねだりの君に光の花束を』の刊行を記念して、6回に分けて試し読みをお届けします!

平凡な人間なのにひどく承認欲求が強いと自覚している影子。普通と違うと思われたい。特別な人だと思われたい。特別な存在になりたい。いつもそんなふうに思っていたけれど――。

◆ ◆ ◆

>>前話を読む

二時間ほどおしゃべりに花を咲かせたあと店を出て、自転車通学の羽奈と駅前で別れた。

私はそのまま改札を抜けてホームに向かう。

エスカレーターに乗り、何気なく視線を右に向けると、横の壁一面に広がる鏡に映った自分と目が合った。

何のためにこんなところを鏡張りにするのだろう、と毎日のように思う。大して見たくもない顔を間近に見ることになって、いちいち気が滅入った。

鏡の中の私は、何の変哲もない女子高生のひとりとして、あっさりと風景に溶け込んでいる。

どこにいてもそうだ。ビルのショーウィンドウのガラスに映っていても、服屋の姿見の中にいても、私の姿はいつだって、ぼんやりと眺めていたら見落としてしまいそうなほどに無個性だ。『街の風景』というパズルのピースのひとつとして

すれ違った人たちの記憶に残ることは、決してないだろう。それくらい、《普通》。

そんなことを考えていたら、ふいに体育館での鈴木真昼の姿を思い出した。

降り注ぐ光を全身に浴びて、

電車に乗り込み、空席に腰かける。ふと前を見て、反対側の窓ガラスに映る自分にまた嫌気が差した。

憂鬱な気持ちから逃げるように、読みかけの文庫本を開く。

でも、近くの席に座った他校の女子高生たちの会話が耳に入ってきて、

「今日も先輩かっこよかったー!」

女の子のひとりがうっとりしたような顔でスマホの画面を見ている。もしかしたらその『先輩』の写真かSNSを見ているのかもしれない。

「先輩、雑誌のイケメン高校生コンテストで、最終まで進んでるんだって。やばくない? そんな人が同じ学校にいるとか、奇跡なんだけど!」

「そうなの? やばー! 超すごいね」

「すごいよね。ああもう、マジで好き~……」

彼女たちの会話に、無意識に鈴木真昼の顔を思い浮かべてしまう。

こういう話は学校の中でもよく聞いた。彼のことを『本気で好き』と言う女子はとても多い。

でも、私はそんな声を聞くたびに、いつも心底不思議に思ってしまうのだ。どうしてみんな恥ずかしげもなく彼への好意をさらけ出せるのだろう、と。

私は絶対に言えない。自分のことをよく知っているから。

もっと言えば、彼の視界に入ることさえ嫌だった。『よくそんな顔でのうのうと生きてられるな』とか思われてそう……などと考えてしまうのだ。彼はそんな性格ではないと、完全に自分の被害妄想だと分かっているけれど、思わずにはいられない。

真昼という、太陽の神様に愛されたような明るい名前。そして私の影子という名前──生まれながらにして日陰で生きていくことを運命づけられているような暗い名前。

名は体を表すとはよく言ったものだ。まさに彼と私は、光と影だ。

いや、そんなふうに対比するのもおこがましいくらいに、私と彼はあまりに違いすぎる。

そんなふうに思うのは、私が誰より《普通》であることにコンプレックスを抱いているからだと思う。『その他大勢』に埋もれたくない、《特別》な存在でありたい、と身の程もわきまえずに思っているから。

昔からそうだった。平凡な人間だと自覚しているのに、私はひどく承認欲求が強い。

普通と違うと思われたい。特別な人だと思われたい。特別な存在になりたい。いつもそんなふうに思っていた。中学のころまでは。

でも、合格者説明会のあの日、初めて鈴木真昼を目の前にしたとき、私はその圧倒的な輝きの強さに息をのんだ。

これが《特別》ということか、と思った。ただみんなと同じように整列して座っているだけなのに、《普通》の人とは全く違う光を放っていた。

特別な人というのは、彼のような人間のことをいうのだ。それを見せつけられた気がして、彼を見るのが嫌になった。

彼は世にも美しい花で、私は道端のみすぼらしい雑草。彼はたったひとつの

たとえ同じ教室で隣の席にいても、私たちは住む場所が違う。

だから私は彼が苦手なのだ。つまり、自分勝手な、ひどく卑屈な劣等感だ。

彼は何も悪くない。誰もが認めるように、彼には何ひとつ非の打ちどころがない。私が勝手に

「はあ……」

ただ目で追っているだけのページに、私の溜め息が吸い込まれていった。

(つづく)

▼汐見夏衛『ないものねだりの君に光の花束を』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000671/