「どこへ行きなしゃる!」

突っ伏している背中の上で、小鳥の

「せっかくここへ来なしゃったに、何もせんで逃げなしゃるとは愚かなり!」

またぞろ地べたにおでこをぶつけ、鼻の頭と顎の先をすりむいてしまった餅太郎。

「だいたい、どこへ逃げなしゃる? あの暗い森は闇の

小鳥みたいな声の主が、自分の背中の上でぴょんぴょんと飛び跳ねているのを感じ取るまで、なかなか手間がかかった。

「……背中、痛いんだけど」

そうなのだ。ぴょんぴょんしているものは感触が硬い。動かれると、いちいち背中がちくちくするのだ。

「これはしたり!」

ひときわ高い声でさえずって、背中の上のものはぴゅうっと飛び上がり、餅太郎の目の前に落ちてきた。

「餅太郎しゃん、起きなしゃれ」

餅太郎は目を凝らした。よくよく凝らして、それからいっぺん瞼を閉じた。おいら、夢を見てる。夢だとわかんねえ夢を見てる。そうに決まってる。でなかったら、こんなもんが勝手に動き回ったり、おいらにしゃべりかけてきたりするもんか。

「餅太郎しゃん、あんたしゃんは夢を見とるんではないしゃ」

餅太郎は瞼を開いた。小鳥みたいにさえずっているものは、餅太郎の顔の目と鼻の先に転がっていた。

そう、転がっている。本来転がして使うものだから。

賽子だ。今はこっちに三の面が向いている。

黒い粒のようなしるしが三つ並んでいる。

一つの面が、大人の親指の爪ほどの大きさだ。木を削ってこしらえた素朴な風合いのままの小さな賽子だが、数字を示すしるしはくっきりと濃く描かれている。

「さいころ」と、餅太郎は言った。「おまえ、賽子だよな」

目の前の賽子はころりと転がり、四の面を出した。「ただの賽子じゃありましぇん」

「しゃべれる賽子だろ」

「餅太郎しゃんの賽子でしゅ。お見忘れか」

へ? おいらの賽子?

「おいらは博打なんかしねえ」

すると、しゃべれる賽子は、蛇に締め上げられている小鳥みたいなきぃきぃ声を出しながら、地団駄ふんでころころ転がった。

「わしゃ、博打の賽子じゃない! ろくめん様のお供物なんしゃ!」

ろくめん様のお供物。そこまで言われて、やっとわかった。

「おまえ……正月に、おいらが鎮守様に納めた賽子なのかい?」

ろくめん様を

この正月、餅太郎の家では、兄ちゃんと餅太郎がみんなの分をこしらえた。そういえば、おつね婆さんの分も頼まれたっけ。

材料は手頃な薪でいいが、なるたけ

兄ちゃんと餅太郎のこしらえた賽子は、大きさも揃っていて上等だった。ただ、一個だけ、木の硬い節のところがちょうど角になってしまい、形のひずんだものがあった。

餅太郎は、それを選んで自分の分の賽子にした。兄ちゃんが笑いながら、

─正月には、なにしろ山のような賽子が供えられるから、ろくめん様でもどれが氏子の誰の賽子か見分けがつかねえ。ちっとぐらい形が変な方が目立っていいぞ。

そう言ったのを真に受けたのだ。

今、餅太郎の目の前で転がったり飛び上がったりしている賽子は、ちょっぴりひずんでいる。うん、おいらの賽子だ。

「だけど、賽子がしゃべるなんて、どうなってんだよ」

そもそも、ここは

こうしている今も、どよどよわあわあと騒がしい。明かりのついている窓という窓から、宴と博打に盛り上がる声が溢れ出てくる。

「餅太郎しゃん、ともかく起きなしゃれ」

ひずんだ賽子に促され、餅太郎は地べたから身を起こした。まだ腰が抜けているみたいで、うまく立ち上がれない。よろよろして、手をついてお詫びしているみたいな恰好に正座してしまった。

「えらい、えらい」

賽子は褒めてくれた。

「ここは、ろくめん様が八百万の神々をお招きするためにこしらえた里でごじゃります。人は殊勝にしているがよろし」

ネズミの鳴き声みたいな声で言いながら、餅太郎の膝の上に飛び乗ってきて、

「おや?

「さっき、あっちにある天水桶にぶつかって、ひっくり返しそうになっちまってさ」

餅太郎は背後の暗闇を振り返り、天水桶の方を指さした。

「中身を浴びたんでしゅか」

「うん。あれって─」

餅太郎の鼻はもうバカになってしまっていて感じないが、濡れたところは肌にくっついてべたべたしていて気持ちが悪い。

「ち、だよな。生き血」

口に出して言うと吐き気がこみ上げてきて、胸が悪くてたまらない。

「ここは、神様が人をとって食うところなのかい? おいらも食われちまうのかな。その前に生き血を抜かれるのかな。天水桶いっぱいの血を抜かれたら、どれっくらい痛いのかな。おいら怖いよ」

どっと冷や汗が浮いてきて、餅太郎の顎の先からしたたり落ちる。膝の上の賽子は、「やや!」と叫んで左右に転がり、落ちてくる汗の粒を

「ははあ! それで逃げ出そうとしとったんでしゅな」

それは情けない─と嘆き、「一」のしるしを上にして止まった。

「ここにある天水桶の中身は、人の生き血ではごじゃらん」

「血じゃねえの?」

「血だけではない、と言いましょうか……まあ、もっと汚いものも混じっており……」

げ! 余計に嫌だよ、げろげろだよ。

「あれは人の世の

けがれ。人が生きる世の中で生み出され、溜まり、淀んでいく汚いもの、汚らわしいもの、見苦しいもの。

「もういっぺん申しましゅが、ここは、ろくめん様が造られた八百万の神々のための遊び場でごじゃります」

多くの神々が集まる神域だ。限りなく清らかで

「しかし、あまりに清らかなばっかりじゃと、人の世とかけ離れすぎて目立ってしまう。神々の集うところが

神々から何かを盗もうとか、神々を傷つけようとか、罰当たりで

「そこでろくめん様は、人の世の穢れを集め、ちょうど打ち水をするように境目のところにまいて、この場所の清らかさを隠すようになさっているのでごじゃる」

嘘みたいな話だ。餅太郎は洟をすすった。ついでにくしゃみが出た。

こんな当たり前のことを、こんなヘンテコな場所でやっている。笑えるか? ちょっと笑ってみろよ、おいら。

無理だ。でも少しだけ落ち着いた。相手が賽子だとはいえ、一人ぼっちじゃなくなったからだろう。

「おいら、でっかい虻に掠われて、ここに来たんだよ」

餅太郎はひずんだ賽子に、これまでの

「何とまあ、何とまあ。餅太郎しゃんは思い切ったことをしなすった!」

手放しで感心してくれる。ひずんでいるからうまく転がらないこの賽子、角で立って回るのは上手だ。

「おまえ、名前は何ていうの?」

「わしゃ、餅太郎しゃんの賽子じゃ。それだけで充分じゃ、名前などごじゃらん」

「そんなら、おいらが名前を付けるよ。キリ次郎でどうだ?」

「キリ次郎? はは、ありがたや、良い名前でごじゃる!」

右回り、左回り、回りまくるキリ次郎。餅太郎はもういっぺん笑ってみようとした。だって、笑っちゃうような眺めだろ? キリ次郎はいい奴みたいだし。

でも、駄目だった。口の端を上に曲げても、ただ曲げただけ。両のほっぺたを持ち上げても、ただ持ち上げただけ。

笑顔ってどんな顔だっけ。

そわりと、身体が冷たくなった。

「餅太郎しゃん……」

地べたでころんと転がって「五」を見せると、キリ次郎は優しく言った。

「身体を拭いて、今夜は休みなしゃれ。わしについておいでなしゃい」

こっち、こっち。キリ次郎に導かれるまま、石灯籠の並んだ道から脇にそれて、雑木林のなかをうねうねと延びる小道へと入り込んでゆく。

真っ暗だけれど、先に立つキリ次郎の小さな四角い身体が星のように光り、餅太郎の足元を照らしてくれる。裸足の足の裏に触れるのは土や砂利ではなく、柔らかな下草や湿った

「もう少し先まで歩きましゅるぞ」

キリ次郎の言葉に、まわりを見回してみる。石灯籠の道を挟んで建ち並ぶ旅籠のような大きな建物の列は、雑木林の向こう側に隠されてしまった。あれがこの場所の中心部だとするならば、今いるところは、そこからぐるりと回り込んだ裏側だ。

「わしら、ろくめん様への捧げ物で、この里で下僕として仕えておるものどもは、そも人ではごじゃらぬ。という以前に、生きものでごじゃらぬ」

だが、餅太郎は違う。少なくとも今はまだ「生きもの」の内にいる。これからこの里で暮らしてゆくには、

「このあたりがよろしいかと思いましゅるのじゃ。畑間村と似ておりましょう」

足元からの光は頼りない。それでも、小道の先にまず板葺き屋根の小屋が見えてきた。一軒ではなく、ばらばらと何軒か並んでいる。

足の裏の柔らかな感触が変わった。砂か、灰かな? ちょっとじゃりじゃりする。一歩一歩、用心深く足を踏み出し、首を伸ばしてぐるりの様子を確かめながら歩いてゆく。

何軒かの小屋を通り過ぎると、

小道を挟んで向かい側には、大小の小屋や二階家が、雑木林の隙間に建ち並んでいる。表戸が腰高障子になっている家は、店だ。炭売り、油売り、鋳掛屋に道具屋。白い障子に商う物事を字で書いて示してある。明かりはないのに、くっきり読み取れるのが不思議だ。

ちょっと開けたところには水場があり、物干し場があり、馬や牛をつないでおく

─ホントにうちの近所の景色みたいだ。

村の広場に、村長や禰宜さんのお屋敷。深い井戸のそばで女たちが洗いものをして、男たちが汗を流し、牛馬に水をやる。

餅太郎の胸が躍った。

「キリ次郎、ここにはおいらの他にも人がいるんだな? おいらみたいに掠われてきて、ここに住み着いてる人がいるんだよな?」

つい、声が大きくなった。

キリ次郎はてちんと跳ねると、餅太郎の肩の上に飛び乗ってきた。

「確かに、人がおりましゅる。皆、このあたりにおりましゅる。じゃから餅太郎しゃんもここへお連れして─」

「ああ、よかった!」

「喜んじゃいけましぇん。それはぬか喜びでごじゃります」

何でだよ? と問い返そうとして、餅太郎はぐっと言葉を呑み込んだ。

見えたのだ。白っぽい人のような影が。

向こう側の小屋と小屋のあいだから、すうっと滑り出てきた。

お、お、お化けだ。

足がなかった。頭と肩は人の形だけど、ぜんたいにはでっかい

夜の闇のなかを流れるように飛んで、今、小道の奥へと姿を消した。

「あれ、あれ、今の」

歯の根が合わない。お化けの消えていった方を示そうと、伸ばした指は上下に震える。

「へえ、ちょうど今、おりましたな」

「キリ次郎、あれは人じゃねえよ! ああいうのはお化けっていうんだよ!」

腰が引けて、餅太郎はまたへたり込んでしまいそうになった。しっかりしろ、おいら。足を動かして逃げるんだ!

「ちょ、ちょ、餅太郎さん、どこへ行きなしゃるおつもりじゃ」

「お化けのいるとこになんかいられるか」

「あれはお化けじゃありましぇん!」

キリ次郎はきぃきぃ叫んだ。

「この里では、あれが人なんでごじゃります。ここに入ると、人はみんなあの姿になってしまう。餅太郎さんとて、さっきの人から見たら、あのようなお姿に見えるんでごじゃります!」

何だよ。何なんだよ。そんなの、おいらは、まっぴら御免だ。

「ここにいる人びとは、みな餅太郎しゃんと同じように、呪いを受けたり、大それた間違いを犯したりした者ばかりなのでごじゃりまする」

神々から見れば、穢れているのだ。

「穢れにまみれたその姿のまま、神域であるこの里に居着くことは許されましぇん」

身に帯びた穢れと共に、人間らしい外見、人の息、

「おいらも……あんなお化けになってる?」

自分の両手を、身体を見回してみる。頬を叩いてみる。足踏みしてみる。

ちゃんと自分だ。身体がある。皮膚がある骨がある。

「おいらはおいらだよ!」

「今はまだ」と、キリ次郎は言った。「これから先は、わかりましぇん」

餅太郎が絶望し、捨て鉢になり、ただ流れる時に身を

「餅太郎しゃんご自身にも、ご自分がお化けになってしまったことが目に見える。わかるようになる」

それでも、わかるだけましだ。

「もっと時が進めば、お化けになってしまった自分をも失ってしまいましゅる」

自分を失う?

「死ぬってことか?」

そんなら別にいい。覚悟していた。

「寂しいけど、しょうがねえ」

すると、キリ次郎がなぜか声を小さくして言った。「もう一度、足踏みしてごらんなしゃい」

言われるままに、思いっきり力を込めて、どんどんと足で地面を踏んでみた。

この感触。砂じゃないな、もっとガサガサしてるものと、つぶつぶしてるものの足触りだ。

「それが、この里で自分を失った人びとのなれの果てでごじゃりまする」

「え?」

餅太郎は足の裏を持ち上げて見た。何かくっついてる。これが何? 何だって?

「白いつぶつぶは、人の骨が粉々に砕けたものでごじゃります。黒いガサガサは、人の血肉が腐って

そんな、そんなそんな。

「ぎゃあああ!」

叫んで、餅太郎はぴょんぴょん跳んだ。キリ次郎はその肩の上から振り落とされて、ちょっと離れたところに落っこちた。

「いやだ、イヤだ嫌だ、やだ~!」

地べたに足をつけていたくない。嬉しいどころか恐ろしくてたまらないのに、やっていることは小躍りだ。

「どんなに嫌がっても、怖がっても、わしの言うことをよく聞いて、しっかりと気を強く持っておらねば、餅太郎しゃんもいずれはそんなつぶつぶとガサガサになってしまうのでごじゃりまする」

「嫌だよぉ!」

耳を塞いで逃げ出そうとしたそのとき、間の悪いことに、あのお屋敷の土塀の崩れたところから、別のお化けがするりと出てきた。

さっきのお化けよりも大きい。さっきのが子供なら、今度のは大人だ。

餅太郎は「ひっ」と声を呑んで固まった。

大人お化けも、土塀の前に浮かんだまま、頭をもたげてぴたりと止まった。

そのままにらみ合う。餅太郎は動けない。大人お化けは動かない─

と思ったら、すうっと上に伸び上がった。生身の人の動作に喩えるなら、背中を伸ばしてちゃんと立ったという感じ。

─何するんだよ。

固まったままの餅太郎と、淡く光りながらその足元に寄り添っているキリ次郎の前で、大人お化けは手を合わせ、こちらに向かって頭を垂れた。

大人お化けも、最初に見たお化けとそっくりの

でも、あれは合掌だ。

餅太郎は身体から力が抜けて、その場にへたへたとくずおれてしまった。

涙がこみあげてくる。口がへの字になる。

大人お化けは姿勢を戻し、ふわりと横に流れて、暗がりのなかに消えた。

キリ次郎が小さくまたたいて、言った。

「お仲間から、よき

あれはお化けだけど、お化けのような姿にしか見えないけれど、人だ。餅太郎と同じような身の上の人なのだ。だから、人らしいふるまいをしていったのだ。

おいらは、あんなふうになれるだろうか。

「餅太郎しゃんは男でごじゃろう。姉しゃまを救うために、代わりに呪いを受けたのじゃろう。そのときの勇気を思い出しなしゃれ」

勇気。虻をひと呑みにして。

淡く光りながら、キリ次郎が目の前に転がってきた。ひずんでいるから、右に揺れたり左に揺れたりする。出来の悪い賽子。だけど、兄ちゃんとこいつを作ったときは楽しかった。

とうとう、餅太郎の目から涙が溢れた。

「泣いてもよい。泣きながらでもよろしいから、勇気を出しなしゃれ」

驚いたことに、キリ次郎の声も泣いていた。

「わしは、餅太郎しゃんがこしらえてくだすったから、ここにおる」

キリ次郎の光が、涙に濡れた餅太郎の頬に映る。

「わしは、餅太郎しゃんがろくめん様にかけた願いそのものじゃ」

─おいらの願い。

姉ちゃんの命が助かりますように。姉ちゃんが虻の神の呪いから解き放たれますように。

また、みんなで幸せに暮らせますように。

「そのわしがお導きしまするから、餅太郎しゃんは、畑間村に帰れるその日まで、この里で奉公するのでごじゃる」

いつか帰れる。きっとその日が来ると信じて。

「下僕のわしらの務めは、この里を美しく保ち、訪れる神々の所望されるよろずのものを調達し、終わらぬ宴と博打遊びに邪魔が入らぬようにすること」

餅太郎も一緒にその務めを果たそう。

「何もせず絶望にうずくまっておっては、それだけ早くお化けになってしまいましゅる」

そしてガサガサやつぶつぶと化してしまう。

「下僕として働きつつ、餅太郎しゃんは、畑間村の暮らしを心に思い続けるのでしゅ」

朝起きて夜寝るまで、働き、飲み食いし、笑ったり怒ったり、汗をかいたり寒さに震えたり、人らしい全ての

そして、帰りたいと願い続けろ。父ちゃん兄ちゃん、姉ちゃんに会いたいと、幸せそうな笑顔をもう一度この目で見たいと。

帰りたい。いつか帰りたい。いいや、違う。もっと強く、もっとしっかりと自分の胸に言い聞かせるのだ。

必ず帰る。おいらは生きて畑間村に帰る。

どうぞ、お聞き届けくだせえ、ろくめん様。

「餅太郎しゃんの思いがろくめん様に届けば、ご

ろくめん様のお許しがあれば、居候の虻の神の呪いなど消えてしまう。そもそも愚かな虻の神は、自分がかなえた悪い願いを、いちいち覚えていやしない。

「餅太郎しゃんは、お名前もよい。ろくめん様の好物じゃ」

そう、ろくめん様は餅がお好きだという言い伝えがあるのだ。博打に夢中になっていた時代には、焼き餅をつかんで、一口食っては「丁!」と賭け、二口食っては「半!」と叫んでおられたとか。

虻の神に負けて面目を失い、すっぱり博打をやめた後も、餅好きは変わらなかった。だから氏子たちがろくめん様に捧げる

餅太郎が生まれたばかりで、まだ名無しの赤子だったとき、

─こいつには、ろくめん様の大好物の餅を名前につけてやろうさ。ろくめん様に好かれて、いいことがたくさんあるようにさ。

そんなふうに言い出したのは、兄ちゃんの松太郎だった。

母ちゃんのおりくは、このときにはもうあの世にいってしまっていた。松太郎は八つで、自分も母親を亡くしたばかりなのに、「母ちゃんが死んじゃった」ということがまだよく理解できない六つの妹を連れ、村中を回って赤子のためにもらい乳をした。そして、母ちゃんの顔を知らぬまま育っていく

父ちゃんの松一は、お産の前に母ちゃんと相談して、赤子が男の子だったら「松次郎」にすると決めていたから、松太郎の案にいい顔をしなかった。だけど、父ちゃんと兄ちゃんで言い合いをしているうちに、おりんが「もちたろう」の方を覚えてしまい、赤子の弟をあやしながら、「もち、もち」と呼びかけるようになってしまったので、しょうがねえなあと

物心ついてからこっち、その

─ほら、おもちがふくれてる。

おりんは餅太郎のほっぺたをつっついた。松太郎は餅太郎の頭をぐりぐり

父ちゃんは、そんな子供らを黙って眺めていた。少し寂しげに見えたのは、母ちゃんのことを思い出していたからだろう。

おいらの父ちゃん、兄ちゃん、姉ちゃんと、みんなで大事にしてきた母ちゃんの思い出。

おいらをつなぎ止め、呼び返してくれる。

餅太郎は地べたの上で座り直し、正座した。

「うん、おいらは餅だ。粘り強いさ!」

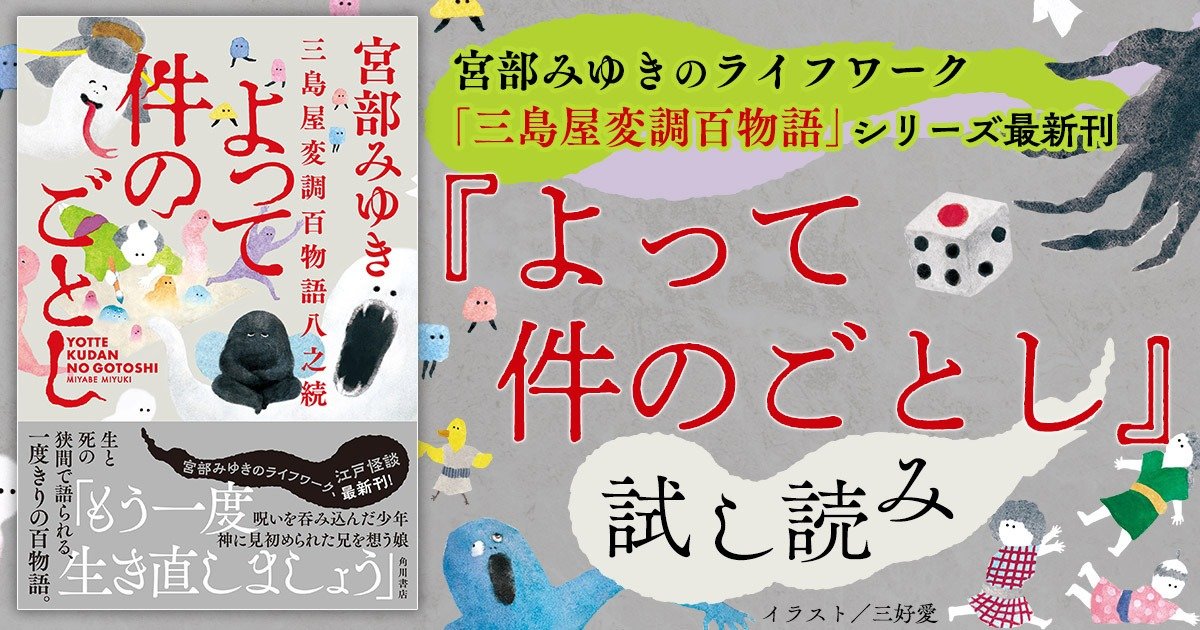

試し読み

関連書籍

書籍週間ランキング

1

管狐のモナカ

2025年12月8日 - 2025年12月14日 紀伊國屋書店調べ

アクセスランキング

新着コンテンツ

-

特集

-

特集

-

試し読み

-

レビュー

-

文庫解説

-

特集

-

レビュー

-

文庫解説

-

連載

-

連載