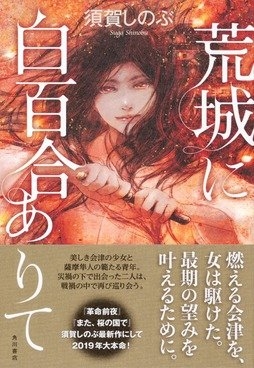

TBS系「王様のブランチ」(毎週土曜 朝9時30分より放送)でも絶賛された

須賀しのぶ氏新作『荒城に白百合ありて』!

本日はついに会津の少女と薩摩の青年が運命の出会いを果たします。

災禍の下で出会った二人に待ち受ける運命とは――!?

>>前話を読む

四

年が明けてから、にわかに地震が多くなった。

黒船が来てから世も大揺れ、大地もそりゃあ揺れるさなどと笑っていられたのは、この日──

鏡子が目を覚ましたのは、

眠りは深く、一度寝入れば朝まで目が覚めないが、こんな時間に起きたのは、地の底で

近頃すっかり

その時、どぉんと何かが崩れるような音がして、間近で悲鳴が上がった。母の声だった。

「母上!」

「お逃げ!」

「母上、すぐに助けを」

「大丈夫です。いいから早く外へ! 足を挟まれただけです」

必死に張り上げようとする声もすでに弱々しい。鏡子はともかく外へ出ようとした。が、やはり場所がわからない。すぐそばにあるはずの障子が遠い。必死に

「父上! 兄上! 母上が下敷きに!」

叫びながら両手で必死に力をこめると、どうにか開いた。縁側にまろびでて、絶句した。目の前を何かが飛んでいる。薄雲ごしの月明かりのもと、それが屋根の

空気すら震えているようだった。ぐわんぐわんと短い間隔で響く鐘の音のせいかもしれない。この重い音は、近くの寺の鐘だろう。普段に比べてやたらと音の間隔が短いせいで、空気までもが激しく揺れているような気がする。

「鏡子、無事か!」

真っ先に声をかけてきたのは兄だった。同じように縁側に這いつくばっている。

「母上が下敷きに」

「なんだと」

兄が立ち上がると同時に、父もやって来た。同じように母の状態を告げると、顔色を変え「おまえは外へ、池の近くにいなさい」と言って寝間へ飛び込んだ。

「私は大丈夫です、それより早く殿様のもとへ」

飛び込んだ父と兄の背中に遮られよく見えないが、母の弱々しい声が聞こえた。池の近くにと言われたので、ひとまずそこまで走る。池まで行けば瓦も届かないが、近くの築山も崩れ、

さすがに生臭いので、手を池につっ込む。水は飛び上がるほど冷たかったが、おかげで動転していた頭は正気を取り戻した。手は変わらず生臭かったが、ひとまず臓物は流せたので立ち上がり、母屋を見やる。いまだ簞笥が動く様子はない。父と兄だけではどうにもならぬようだったので、鏡子は隣家に助けを呼ぼうとした。そして絶句した。家が完全に潰れている。子どもが泣き

鏡子は

門を出れば、それまでもうるさかった心臓はさらに大きく拍動した。

世界は一変していた。

門の外に出られるのは、年に数回だけだ。それでも光景はそう変わらぬので、どこに何があるかは覚えている。斜め右の屋敷の立派な屋根も視界から消えている。

鏡子は

終わりが来たのだ。

いつだったか、兄が言っていた。夷狄の船が江戸の海から大砲を撃ち込めば、この町は終わる。その晩に見た夢は、今も鮮烈におぼえている。逃げても逃げても追ってくる轟音と炎。

あの時ほど恐怖を感じたことはなかった。今、同じぐらい心臓がやかましい。胸の中央ばかりではなく、全身が激しく脈打っているのを感じる。

右手を見る。潰れた塀を見る。私は潰れていない。死んでいない。終わっていない。それが、生きているということ。

鏡子はおぼつかない足取りで歩き出した。

終わりが来た。私は今、生きている。しかし、そのうち、このやかましいほどの心臓もきっと止まる。みな止まる。ならばそれまでのわずかな間、好きなように歩いてみたかった。とめどなくわき上がる熱に浮かされるまま、この足で。

後に「安政の大地震」と呼ばれる直下型の大地震は、「ただ煙草ひと吹きのいとま」と言われるほど短い、しかし激烈な揺れだった。

江戸では震度五から六が多く、被害もまちまちだったが、神田のあたりは被害も軽微で、昌平坂学問所でも崩れ落ちたのは文庫ぐらいであった。外に飛び出した時に落ちてきた瓦にぶつかったり、また部屋に積み上げた書籍の下敷きになったりした者もいたが、人事不省になるほどの大怪我をした者はいなかった。

とはいえ、文庫が崩れたのはおおごとである。貴重な書物が山ほどあるのだ。書生、そして寄宿舎にいる稽古生たち総出で瓦礫をどかし、書籍を持ち出した。

地震で恐ろしいのは、とにかく火事だ。伊織もこの一年半で「火事と喧嘩は江戸の華」は

神田川沿いの高台に立つ昌平坂学問所に火が届くとは考えにくいが、下町のほうはわからない。ここの文庫が崩れ、瓦も落ちたということは、たとえ火が出ずとも町の被害も大きそうだった。

「ああ、やはり来たか」

かがり火の中、汗だくになって書物を運び出していた伊織は、隣で同じように走り回っている仲間の言葉に顔をあげた。

さきほどまで暗かった空が、明るくなっている。まだ夜明けは遠い。案の定、あちこちで火事が起きていた。ひときわ明るいのは、東──

「待て、ありゃ

原が顔色を変える。小石川には水戸の上屋敷があった。

「東湖先生が! こうしてはおれん!」

原は突然書物を放り投げ、門へ向かって駆け出した。書生たちに指示を出していた秋月が気づいて、声を荒らげた。

「市之進どこへ行く! 出るでない!」

「東湖先生に万が一のことがあれば、日本は終わりだ!」

「岡元、止めろ!」

秋月の声が飛ぶ前に、伊織は飛び出していた。俊足には自信がある。郷中では負け無しだったし、この一年、

「原さん、上屋敷がそう簡単に崩れるはずがありませんよ」

「いやあの揺れは尋常ではない」

「なれど一瞬でした」

「それが何だ。

助けるも何も、ここから小石川まで駆けてどうにかできるとも思えない。が、原の横顔は必死だった。

上屋敷には、藩主・徳川

東湖先生に万が一のことがあれば、日本は終わり。叫んだ原の気持ちは、伊織にも理解できるような気がした。

今年に入って、ずいぶん多くの水戸藩士と会った。小石川の上屋敷にも何度か足を運んだ。その上で伊織が感じたのは、藤田東湖こそが水戸学を攘夷に駆り立てた人物であり、また唯一水戸の老公の手綱を引ける人物であるということだった。

老公こと徳川斉昭が藩主の座についた時、

斉昭は東湖らを従えて水戸学を正しく実行した改革を行った。その結果、尊王攘夷が行き過ぎ、幕府から謹慎を命じられている。

もし東湖を失えば、まちがいなく斉昭および水戸藩士は暴走するだろう。いや、水戸だけの問題ではない。薩摩にも、東湖に心酔し、薩摩よりも斉昭や東湖のために命を捨てるなどとほざいている輩も少なからずいる。同じ御小姓与で斉彬の御庭方をつとめる

二人は大成殿を抜け、階段を駆け下りた。門は閉ざされていたが、危急の用だと言って開かせ、外に飛び出した。

「おい、なぜおまえもついてくる?」

「今更ですね。私も気になるからです」

「そうか、おまえも東湖先生の偉大さをようやく知ったか!」

原は嬉しそうな笑顔を見せたが、喋ることができるのはそこまでのようだった。小石川まではそこそこ距離がある。なにより、地上は想像以上にひどい有様だった。

倒壊している家が延々と続く。一部で済んでいるものもあれば、全壊しているものも少なくない。火事を恐れた幕府は

「しまった」

ここまで来て、ひとりで小石川に向かうのも面倒だ。そもそも、東湖が気にかかるのは確かだが、原に便乗した一番の理由は、町をこの目で見たかったからだ。我ながら悪趣味だと思う。しかし、伊織には昔から観察が趣味なようなところがあり、なんでも自分の目で確かめねば気が済まない。この二十年で経験したことのない大地震でいかに町が変容するか、見てみたかった。口が裂けても言えないが、昌平坂は多少崩れただけで、正直あまり面白くない。だから、飛び出した原には感謝しかなかった。秋月には後でたっぷり説教を食らえば済む。

火の手が次々とあがる。往来はごった返していた。またいつ余震が来るかわからないし、なによりこのあたりにも火の粉が降ってきた。伊織は巧みに人を

ふと、伊織は足を止めた。

逃げ惑う人々の群れの中に、少女がいた。他にも子どもはいるのに、なぜそこにだけ目がいったのかはわからない。

半狂乱になって叫ぶ町人たちの間を、その子だけは静かに歩いていたからかもしれない。

奇妙な光景だった。周囲はみな度を失って走り回っている。一人歩いている子どもなど、突き飛ばされてもおかしくない。しかしどういうわけか、誰もが彼女を避けているようだった。実際には彼女のほうが巧みに避けているのだろうが、そんな足取りでもなかった。

地に足がついていない。そういう歩き方だった。ふらふら、いやふわふわとその子は歩いていた。

なんだ、あの子は。伊織は茫然と見つめていた。親とはぐれたのかもしれないが、なぜ一人で歩いているのか。あまりに危ない。もし一度でも転んでしまえば、もう二度と起き上がれず、そのまま踏み殺されてしまうだろう。伊織は人波を搔き分け、少女に近づこうとした。

が、その動きは途中で止まった。

伊織は大きく目を開き、ゆらゆらと近づいてくる少女を見ていた。顔が見える距離まで来ている。

美しい少女だった。卵形の白い顔は

伊織の背筋に冷たいものが走る。あれはもしや、あやかしか? 馬鹿げた考えが浮かぶほど、少女の姿は浮世離れしていた。瓦礫が積み重なる道を、火の粉が降り注ぐ中を、悠然と歩く彼女の周囲だけ、空気の流れがおかしい。

あれは駄目だ。本能的に、そう思った。

それなのに、目は少女の姿に吸い寄せられたまま動かない。

少女は歩き続ける。背後でひときわ大きな火柱があがる。その瞬間、少女の表情が変わった。夢見るようだった目が、ぎらりと輝きを増す。半開きだった唇は、はっきりと笑みの形をつくった。

伊織は頭を殴られたような衝撃を受けた。

朱色の炎と轟音を従え、舞うように歩くあやかしは、いっそ涼しげだった。優雅だった。おぞましく、美しかった。

伊織は

気がつけば、伊織は足を踏み出していた。人波を無造作に搔き分け、少女に近づく。幾度もぶつかり、よろめきながら手を伸ばし、羽のように揺れる腕を横から

「そなた」

絞り出した声は震えていた。また大きな揺れが来た。いや、ちがう。揺れているのは自分の体か。少女の目はまっすぐ伊織に向けられている。血が沸騰しそうだった。なんという目だろう。あきらかに正気ではない体なのに、この深く澄んだ瞳はどういうことだ。こんな目は、見たことがない。

「ひとりでは危ないだろう。親御さんはどうした」

それは問いというよりも、伊織自身が踏みとどまるためのものだった。そうしなければ、連れて行かれてしまう。

少女の反応はない。ただ、静かに燃える明るい褐色の目は、まばたきもせずに伊織を見ていた。いや、見てはいない。ただ茫洋と向けられているだけだ。

「どこの子だ。ここは危ない、ひとまず近くの……」

「──ね」

少女の唇が動いた。

「なに?」

「黒船は?」

予想だにしなかった言葉に、伊織は目を瞬いた。

「黒船?」

「夷狄が攻めてきたの? 江戸は燃えるの? このくには、終わるの?」

立て続けに少女が

「攻めてこない。これは地震だ。一晩立てば火事も収まる。くにが終わるわけがないだろう」

「終わらない……終わらない?」

少女は虚ろに繰り返す。

「終わらない。だから大丈夫だ。そなた、どこから……」

「なんだ」

つぶやいた瞬間、彼女の体が

「おい、しっかりしろ!」

少女は気を失っていた。あの異様な目は、薄い瞼に覆われている。慌てて首筋に手をあてると、脈は問題なかった。しかしいざ間近で見れば、全身傷だらけだった。足も

血が沸騰するような感覚が、瞬く間に引いていく。ここにいるのは、無力で憐れな子どもにすぎない。なぜこれを、あやかしなどと思ったのか。これだけの怪我で平然と歩いていたのには驚くが、明らかに彼女は正気ではなかった。ひどい光景に、感覚が

「気の毒に」

知らず

ひとりでよかった。もしあんなところを、学問所の友人にでも見られていたらと思うとぞっとする。おそらく、見るに堪えないような顔をしていただろう。

攘夷だ、と血走った目で叫ぶ者たちの顔が脳裏をよぎった。伊織は唇を震わせ、少女を抱え上げた。この少女の目にうつる自分は、おそらくあれと同じ顔をしていたことだろう。いや、もっと醜いかもしれない。

この娘は、それを見た。自分も知らぬその顔を。

深く沈んでいた意識を引きずりあげたのは、喚き声だった。

眠りからうつつに近づくにつれ、頭が痛みだす。体がずいぶん重かった。もう少し眠っていたい。だが、赤岡先生のところへ行かなくては。最近は、朝一番に行くようにしている。手習いだけではなく、道場にも通うようになったからだ。最初に道場に行って札をかける役を、みなとりたがっている。夜明けには家を出てくるのに、道場に行くといつも竹子が素振りをしていて、鏡子を見て明るく笑う。ああ、また竹子さんの勝ちね。鏡子も笑って、ようやく朝が始まるのだ。

しかし今日はどうも体が重すぎる。はじめて、休もうかと考えた。できることなら一日寝ていたい。それなのに、いったい誰がこんなに騒いでいるのか。青垣家にこんなに騒がしい人間はいない。隣家の赤子が泣いているのだろうか。それにしてはもっと──

鏡子は唐突に目を開けた。

昨夜のことを思い出したからだった。目を開けても、何もかもがぼんやりしてろくに見えない。赤ん坊の泣き声と思ったのは、泣き喚く子どもの声だった。苦しい、と叫ぶ

鏡子は、口を開けて

あたりはすでに明るい。閉められた障子からさしこむ光は、昼近いことを示していた。鏡子はおそるおそる起き上がった。これはどこの診療所だろう。見たところ母の姿はない。知り合いらしき者もいなかった。

母はどうしたのだろう。あれからどうなったのか。いや、そもそも自分はなぜこんなところにいるのだろう? 記憶が鮮明になってくるにつれ、血の気が引いた。震える手をもう一度見下ろす。金魚を潰した感覚が、まざまざとよみがえった。明白に覚えているのは、そのあたりまでだ。それから私は何をした?

震えはじめた体を、鏡子はたまらず抱きしめた。それだけで体のあちこちが悲鳴をあげる。痛い。だが、母はもっと痛かったはずだ。母を置いて飛び出してしまった。誰にも何も言わずに。母を見捨てるような形で。

なぜそんなことをしでかしたのか、わからない。しかしあの時はそうせねばならなかった。それは確かだ。体の奥底から湧き上がる衝動に、逆らえなかった。生まれてはじめて、自我が飲み込まれてしまうほどの欲求を感じた。たったひとつの感情で、全身がすみずみまで支配されていく。恐ろしく、同時に

ああ、世界は生きている。断末魔の叫びをあげ、身をよじっている。私はまさに、この瞬間のために今まで生きていたのだ。鏡子は歓喜した。このおぞましい、全身を駆け抜ける歓喜を味わうために、この光景を見るためだけに、日々を繰り返してきた。そう確信した。

もう少し見てみたい。もう少し感じたい。この生まれてはじめての喜びを。血が全身を勢いよく駆け巡り、全ての感覚がはっきりと立ち上がる。

そうだ、自分はそのまま死ぬはずだったのだ。

なのになぜ、自分はまだ生きている? 世界はまだ続いている? 全身傷だらけのみっともない姿で。

「おや、起きていたか」

知らぬ声に、我に返る。ぎこちなく首を動かすと、男がひとり障子を開けて入ってくるところだった。鏡子と目が合うと、にこりと笑う。

「加減はどうかな」

声と同じ、涼しげな風体の若侍だった。年の頃は万真よりやや上といったところで、背は高い。細身だが、

「ひとまずこの診療所に運び込んだが、人手が足りないとかで今の今まで手伝っていてな。起きた時に心細い思いをさせてしまった」

謝る男を、鏡子は茫然と見返した。知らない男だ。なぜこんなに親しげに話しかけてくるのだろう。

「あの……」

尋ねようとした矢先、激しく

「煙で喉を痛めているのだろう。水をもってこよう」

男はすぐに立ち上がり、部屋から出て行った。涙で

「昨日のことは覚えているか?」

鏡子が落ち着くのを待って、男は言った。穏やかな声だった。鏡子は反射的に首を横に振った。

「そうか。それはいよいよ心細かったことだろう。ここは神田の診療所だ」

神田? 鏡子は耳を疑った。ひとりでそんなところまで来たというのか。

「私は岡元、岡元伊織という。昌平坂の書生だ。そなたもこのあたりの子どもだろうか」

鏡子は再び首を振った。口を開こうとすると、手で制される。

「ああ、無理して話そうとしなくていい。まだ痛むだろう。そうでないかと思ったよ、草履もぼろぼろで怪我もひどかったからね。相当歩いたのだろう。……親御さんとはぐれたのかな」

最後の質問は、慎重だった。鏡子はうつむいた。気遣う視線を見ていられない。ただ小さくかぶりを振った。

「そうか。それは、大変だったな」

いたわりに満ちた声に、鏡子の胸は痛んだ。ちがう。私は苦しむ親を見捨てて飛び出してきたんです。そう言いたかった。言えるはずもない。喉を痛めていることに感謝した。

「外は大変でな、今はこの診療所もてんてこまいだ。落ち着いたら必ずそなたをご両親のもとに送り届けるが、少し待っていてくれるか? 足の怪我がひどいからな、そなたも今は動けぬだろうし、窮屈だろうがここで休んでいてほしい」

武家とは思えぬ、穏やかな口調だった。聞いているだけで、激しく揺れ動いていた心が徐々になだらかになっていく。

「……あの」

何度か深呼吸をし、喉を整えてから、鏡子はおそるおそる口を開いた。自分のものとは思えぬほど

「なんだ? 大丈夫か?」

「お水をいただいたので。ありがとうございます。ご迷惑をおかけいたしました」

深々と頭を下げると、伊織は慌てた様子で「あまり動かぬほうがいい」と言って体を起こさせた。

「あんな状況だ、助けられる者を助けただけだ。改めて尋ねるが、どこの子かな。親御さんはご無事か?」

目線を合わせ、柔らかい口調で尋ねる様は、年の離れた子どもの扱いに慣れているのだろうと思わせた。

「わ、私は……」

言ってどうなる。私は母を見捨てて出てきてしまったのだ。今さら戻れるのか?

常軌を逸している。ますます震える体を、鏡子はたまらず抱きしめた。美しい? あれが? 信じられない。瓦礫の下からのぞく、真っ白な手。泣き叫ぶ子どもの声。血。炎。

再び震え始めた鏡子を見て、伊織はやさしい手つきで頭を撫でた。

「すまない、思い出させてしまったな。まずは怪我を治すことに専念しよう。話せるようになったら話してくれればよい」

切れ長の目を細めて笑うと、驚くほどやさしい顔になった。しかし鏡子の震えはいっこうにおさまらなかった。笑顔はやさしい。口調も包みこむかのようだ。それなのに、目が笑っていない。腹の底まで見通すような、冷たく鋭い視線だった。

無言で身を

「ああ、不用意に触れてすまなかった。もう行くから安心してくれ。でも最後に、名前だけは教えてくれるだろうか」

「……鏡子、です」

姓を名乗るつもりはなかった。少しでも、身柄を特定できるようなことは言いたくない。この男は、両親のもとに送り届けると言った。帰りたい。今すぐ母の無事を確かめたい。父と兄のもとで安心して眠りたい。しかし、それ以上に帰るのが恐ろしかった。

「鏡子殿か、よろしく。では、また後で来よう」

伊織は立ち上がり、足音を立てぬように気をつけながら去って行った。その後ろ姿を鏡子はぼんやりと見送った。

「おかもといおり」

教えられたばかりの名をつぶやく。彼が自分を救ったという。ならばあの男は、夕べの自分を見たのだ。鏡子も知らなかったばけものを、見てしまったのだ。だからきっと、あんなに冷たい目をしていたのだ。

ここからも逃げ出したい。しかし当分、歩けそうにもない。鏡子はいらいらと爪を嚙んだ。

あなたはなぜ私を助けてしまったの。本当は、そう言ってやりたかった。

〈このつづきは製品版でお楽しみください!〉

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ご購入はこちら▶須賀しのぶ『荒城に白百合ありて』| KADOKAWA