直木賞作家・西條奈加さんの最新作『隠居おてだま』の刊行を記念して、第1話を全文公開します!

本作は、計画通りにはいかない「第二の人生」の悲喜こもごもを描いたヒット作『隠居すごろく』の続編。

2年目に突入した徳兵衛の隠居暮らしは、まだまだ悶着続きです。さらに嶋屋一家にも異変が……。

笑いあり涙ありの人情時代小説をどうぞお楽しみください。

『隠居おてだま』第1話全文を特別公開

1 めでたしの先

「秋深き、隣は何をする人ぞ」

隠居家の縁側から見える田んぼは、黄金色に変わりつつあり、

空はすっきりと晴れ、秋のさわやかな空気はさらさらとして心地良い。

「うむ、実に

「まったく、ずいぶんと当てが外れたものよ。いったい、誰のせいやら」

風流にはまったく向かない己の気性が、いちばんの見当違いであるのだが、ここまで慌しい始末となったのには、他にも理由がある。

「おじいさま、ごきげんよう」

背中から声がかかり、ぎくりとした。

「おお、

「うん、おじいさまに相談があってね、手習いの後、

それだけで、心の臓がどきどきと打ちはじめ、嫌な予感に駆られる。

「まさか、また何か、拾ってきたのではあるまいな? 言っておくが、犬猫は駄目だぞ。うちにはすでに、シロがおるからな。それと、人もいかんぞ。すでにこの家には、二十を数える者が出入りする。これ以上は増やすゆとりなぞ、どこにもないぞ」

「嫌だなあ、おじいさま。千代太はもう九歳です。子供ではありません」

にこにこと、実に愛らしい笑みを向ける。祖父として、目に入れても痛くないほど可愛い孫であるのだが、あいにくと千代太には悪癖がある。何でも拾ってくる癖である。

最初は犬の

最初は兄妹二人、それが六人に増え、いまや十七人である。さらにはその親の面倒にまで首を突っ込む羽目になり、優雅な余生の目算は、見事に泡となって消え

この隠居家では、『

五十六屋は、徳兵衛自身が手掛ける

「で、千代太……相談とは?」

怪談話をきくような面持ちで、孫にたずねる。

「

「なんだ、

思わず、どっと息をつく。勘七は、千代太が最初に拾ってきた子供、もとい親友とも言うべき仲良しである。勘七は千代太よりひとつ上の十歳、妹のなつは六歳になった。

「おかしいとは、浮かれているということか? まあ、三年ぶりに父親が帰ってきたのだからな、無理もあるまいて」

「それなら坊も心配しないよ。最初のうちはね、お父さんが帰ってきて

なのにいつからか、だんだんと元気がなくなってきて、

「

勘七を含む十二人の子供たちは、午前のうちは

王子権現は

「あれの父親が戻ったのは、七月の終わりであったから、そろそろひと月ほどが経つか」

「また一家四人で暮らせるようになって、めでたしめでたしって思ってたのに」

「そうだな、昔話のようには、いかぬものかもしれぬな」

たいがいの昔話は、めでたしめでたしで終わるが、それはあり得ない。どんなに平穏無事に見えても、人が生きていく限り波風は必ず立つものだ。

「勘ちゃんはもしかしたら、怖いんじゃないかな」

「怖いとは、何がだ?」

「お父さんが、またどこかに行っちまうんじゃないかって。坊も父さまが行方知れずになったとき、怖かったもの」

千代太の

「たった一日で帰ってきたけれど、その後もね、父さまがいなくなる夢を何度も見たんだ。勘ちゃんは三年もお父さんと離れていたから、きっともっともっと怖いだろうなって」

なるほどな、と

「だからね、おじいさま。勘ちゃんのお父さんを、『五十六屋』で雇ってほしいんだ。お父さんとお母さんが、ここで一緒に働いていたら、勘ちゃんも

五十六屋をはじめたきっかけは、勘七の母、おはちだった。夫の

そのあいだ、小さな肩で一家を支えていたのが勘七だった。妹の面倒を見ながら、参詣案内でわずかな日銭を稼ぎ、それでも暮らしは貧しくなる一方だ。そんな生活が、二年も続いたのだ。一年前、この隠居家で、おはちが再び組紐をはじめてからは、少しずつ暮らし向きは落ち着いたものの、

父親がふいに戻ったからといって、めでたしめでたしで済むはずもない。知らず知らずのうちに

それともうひとつ、徳兵衛には気掛かりがある。勘七の苛立ちとどう

「ねえ、おじいさま、きいてる? 一日でも早く、勘ちゃんのお父さんを五十六屋に……」

「千代太、その話は、しばし待て」

「どうして?」

「どうしてもだ。色々と、

「しばしって、どのくらい待てばいいの?」

「だから、そう

「遅きに失する、とも言うでしょ? このままじゃ、勘ちゃんがいつか

孫の予見は、見事に当たった。

勘七が、顔にいくつも

「この、ぶわっかもんが!」

顔を見るなり、徳兵衛は容赦なく声を放った。叱ったのは、勘七ばかりではない。

「差配役のおまえたちが、よりにもよって境内で

子供たちの参詣案内は、商売敵が現れたり、やくざ者から脅されたり、関わった者がお縄になったりと、たっぷりと

いまは千代太屋の看板を掲げ、瓢吉と勘七が頭分として境内の商いを差配し、千代太は目付役として、勘定のとりまとめや商いの段取りなぞを手助けしている。

案内商売を実で回すふたりが、境内でこうも派手な喧嘩をやらかすとは、番頭ふたりが、店先でとっくみ合いをしでかすに等しい。徳兵衛にしてみれば言語道断である。

徳兵衛の説教は、長い上にしつっこい。

「まったく、顔に痣まで作りおって。そんな無様な姿では、商売もできんぞ。先に手を出したのは、どちらなのだ?」

「おれです、すんません……」と、瓢吉が肩をすぼめる。

喧嘩の理由をたずねると、瓢吉は素直に語り出した。

「とびきりの上客を見つけたんだ。札差の

「そのときはおれにも客がいた。だから断ったんだ」

畳を

「勘の客は、婆さんひとりだろ。ふたり増えたって、構やしねえじゃねえか」

「てめえばかりがいいとこ取りして、余分の客をおれに押しつけようとした。瓢が札差とまとめて案内すりゃ、済む話じゃねえか」

「相手は金持ちだぞ。身を入れて世話をすりゃあ、

「上客はてめえが取って、余計はおれにふる。いかにも守銭奴らしいやり口だよな」

「勘! その言い草ばかりは、許さねえぞ!」

はからずも諍いの再現となり、またぞろ殴り合いになりそうな

「やめんか、ふたりとも!」

一喝し、ひとまずたしなめてから、勘七と瓢吉を見くらべる。

「喧嘩のわけは、了見した。勘七、何か言うことはないか?」

「何も……おれは本当のことを言ったまでだ」

ぷい、と

「まだ言うか。おれは守銭奴じゃねえぞ! いや……前はちょっと、そういうところもあったけどよ。でも、いまは改心して、皆で千代太屋をはじめたんじゃねえか。だいたい、儲けは皆で分け合うんだ。だったら稼ぎが多いに越したことはねえし、だからおれは……」

瓢吉の声が

瓢吉には、悔いと反省が素直に表れているが、勘七には殊勝な風情など

この顔には、覚えがある。ちょうど一年ほど前になろうか。

懐かしさも交えて、つい視線が張りついたが、当の勘七は

「何だよ、じさま。じろじろ見るなよ」

「まるで出会った頃の、おまえに戻ったようだの、勘七」

出ていった父親、貧しい暮らし、

棘だらけの塊を、そっと両手で大事にすくい上げたのは、千代太だ。

やがて母のおはちが、組紐師として五十六屋で働きはじめ、ようやく暮らしが落ち着いた矢先、父の榎吉がふいに現れた。芽生えはじめた子供の自我と、衝突を起こしてもおかしくはない。

榎吉とおはちの夫婦には、別の懸念もある。こればかりは、他人が口を挟めぬ領分だ。

「そろそろ手習いが始まる頃合か。もうよい、行きなさい」

瓢吉はぺこりと頭を下げたが、勘七は最後まで頑なを崩さなかった。

「まったくこの家も、ずいぶんと騒々しくなりましたねえ」

ふたりが座敷を去ると、入れ違いにおわさが入ってきた。頰も腰回りも年相応にふくよかな女中は、息子の

「ことに昼を過ぎると、このありさまですからね。まあまあ、よく声が響くこと。にぎやかにかけちゃ、

ぼやきながら、主人の前に昼餉の

戸口に近いひと間は、午後になると、十七人の子供の手習部屋となる。徳兵衛の座敷からは離れているのだが、

その声が、まるでかき消えるように、ぴたりと静まった。

「おや、お登勢さまが、お見えになったようですね」

手習師匠は、徳兵衛の妻、お登勢である。

「それにしても、ご隠居さまとお登勢さまが、こんな酔狂をはじめるなんて。『

徳兵衛は、

去年の三月

気楽なひとり住まいは徳兵衛の望みであったが、妻が嶋屋に

手習師匠は、若い頃の夢だった──。お登勢はそう言って、指南役を引き受けた。

「さすがはお登勢さまですねえ。野良猫さながらの子供たちが、まるで大人しくなって」

「まあ、あれは、愛想がないからな。あの子らにしてみれば、少々怖いのかもしれんな」

何かと口うるさい徳兵衛と違って、

とはいえ、気移りしやすいのは子供の性分だ。お登勢でさえ、長らく抑えつけてはおけず、ふたたび、わあ、きゃあと、騒々しい模様に逆戻りする。

「今日は、お作法からはじめるそうですよ」

「とても作法を教えておるようにはきこえんが」

「おやつの煮豆を使って、

この手習所では、昼餉とおやつが出る。満腹にしては手習いに障りが出るからと、お登勢が師匠を始めてからは順を逆にして、昼時におやつを、手習いを終えてから遅い昼餉を出すようにした。家では満足に、晩飯にありつけない子供もいて、早い夕餉の意味もあった。

おやつは駄菓子も多かったが、いちばん人気はおわさが拵える、舌が溶けそうなほどに甘い煮豆である。大好きな煮豆のために、不慣れな箸と格闘する子供らの姿が浮かび、つい

「せっかくの秋の膳だというに、これの姿を見ると、何やら風情が

「何かおっしゃいましたか?」

いいや、といなし、箸をとる。

「組場の昼餉は、調えたのか?」

「はい、ご隠居さまのお指図どおり、先に運ばせました」

「よろしい、なにせ大食い娘がおるからの」

「おうねでございましょう。あの子の食いっぷりときたらまあ、うちの善三ですら敵いませんよ」

組紐の仕事場には、西の座敷と、その隣の納戸をあてている。

勘七の母、おはちと、

さらに今年から、見習いが五人増えた。いずれも参詣案内に関わっていた子供たちで、上の三人は十一歳と十歳、下のふたりは八歳と、職人修業を始めるには早過ぎるのだが、午後は皆と一緒に手習いをさせて、午前のみ修業をさせることにした。

「子供らの面倒は、おうねが見ておるのか?」

「いえ、面倒見のいいのは、むしろ姉のおくにですね。姉さんらしく、目端が利いて世話好きです。妹のおうねは組紐を始めると、まわりが見えない性分で。仕事の速さばかりは折り紙つきですがね」

「まあ、おうね自身、まだまだ子供であるからな。職人として不足がないだけでも、よしとせねばな」

桐生のふたりは姉妹であり、姉のおくには十七、妹のおうねは十五である。桐生は絹の産地として名高く、機織りをはじめとして絹をあつかう職人も多い。若い姉妹も幼い頃から、組紐師である母や祖母の仕事ぶりをながめ、職人修業と同様に、自ずと技を盗み

「で、おはちはどうか?」

「どう、と言いますと?」

「ほれ、亭主が帰ってきて浮ついておるとか、あるいは物思いに

そうですねえ、とふっくらした頰に手を当てて、目玉を上に向ける。

徳兵衛自身が、組場に足を向けることは滅多にない。相談があるときは、居間に呼びつけるのがもっぱらだった。なにせ十歳の男の子を除けば女ばかりであるから、居心地が悪いとの理由もある。対して話し好きなおわさは、暇を見つけてはまめに顔を出し、女同士のおしゃべりに興じる。組場のことなら、おわさにきくのが早道だった。

「そりゃあ、ご亭主が戻った折は、いかにも嬉しそうで……ですが落ち着いてからは、特には。いつもどおりの、おはちさんに見えますがね」

「そうか、いつもどおりか……」

「何か、気掛かりでもございますか?」

「いや、うん、さほどのことではない。気にせずともよいわ」

疑うような

「人を増やすにしても、手狭になりましたからね。新しい仕事場の普請が先になりますかね」

「うむ、そちらは今年のうちに目途をつけねばな」

商い事なら何らの

他者の気持ちを推し量るのは、徳兵衛にとってもっとも苦手とする領分だった。

手習いと遅い昼餉を終えると、すでに夕刻で、子供たちは家路につく。

勘七が隠居家を出ると、千代太と瓢吉が追ってきた。

「勘! ちょっと待て」

「何だ? まだ文句があるのか?」

「そうじゃねえ、あやまろうと思って。殴って、悪かった! すまねえ!」

「瓢ちゃんがこんなに

千代太がにっこり笑ってとりなす。この顔には、勘七も弱い。ばつが悪そうにしながらも、懸命に虚勢を張る。

「……おれは、あやまらねえぞ」

「別にいいよ。おれももう気にしてねえし」

さばさばと瓢吉に告げられて、勘七はくしゃりと顔を

「何でだよ、悪いのはおれじゃねえか! 殴られるようなこと、おれが言ったんじゃねえか!」

「やっぱり勘ちゃんも、悪いとわかっていたんだね。これで、おあいこだね」

勘七の意地と強がりが、春の雪のように溶けていく。雪の下から顔を出したのは、

勘七が、下を向く。ごめん、と小さな声がこぼれ出た。

「おめえ、何か悩みがあるんだろ? 無理強いはしねえけどよ、語るだけでもすっきりするぜ」

「内緒事なら、誰にも言わないよ。この三人きりで、外には漏らさないと約束するから」

「本当か? たとえば、じさまとかお師匠さまとか」

「勘ちゃんが口止めするなら、おじいさまやおばあさまにも明かしたりしないよ」

「師匠はともかく、ご隠居に話すと騒ぎがでかくなるからな」

さもありなんと、三人がうなずき合う。瓢吉と勘七の弟妹は、小さな子たちとともに先に帰して、田んぼをながめる

「勘ちゃんの悩みって、もしかして、お父さんのこと?」

真ん中の千代太が、左の勘七に首をまわす。こくりと、勘七がうなずいた。

「お父さんとお母さん、仲良くしてないの?」

「いや、仲はいい。母ちゃんにも優しいし、いままで放ったらかしですまなかったって、おれやなつのことも構ってくれるし」

「じゃあ、何が不満なんだ?」と、右端から瓢吉が

「不満はねえ。ただ、何ていうか、あんまり優し過ぎて、かえって噓くさくも見えてよ」

千代太と瓢吉が、思わず顔を見合わせる。

「そりゃあ単に、慣れてねえだけじゃねえか、互いによ。おれも実は、この前、何年ぶりかで母ちゃんに会ったんだ」

「そうなの? 瓢ちゃんのお母さんて、いまどこに?」

「親父と離縁してから、別の奴と所帯をもったそうだ。いまは

「おまえの方も、なかなかに難儀だな」

勘七は気遣わしげな顔を向けたが、この件にかけてはすでに達観しているようだ。瓢吉は、あっけらかんと続けた。

「なにせあの親父だからな、おふくろが愛想をつかすのは無理ねえし、離縁となれば男子は男親につくものだろ。これも仕方がねえや」

瓢吉の父親は、相応に腕のある

「お母さんと、なかなか会えないんじゃ寂しいね」

「さすがに、もう慣れたよ。かえって久しぶりにおふくろに会ったとき、どんな顔をしていいかわからなくてよ、互いにぎくしゃくしちまった」

勘七と父親もまた、未だに間合いが測れず、戸惑っているのではないか。瓢吉は、その見当を口にした。

「それも、ある……でも、それだけじゃねんだ。父ちゃんが気味悪いくらい優しくなるのは、決まって『

「寺野屋って?」と、千代太が問う。

「

「じゃあ、お父さんもずっと、組紐師をしていたんだね」

「日雇いなぞもしていたそうだけど、結局はそれしか稼ぎようがねえからな」

雑司ヶ谷には、職人修業をしていた頃の兄弟子がいて、その

「明日も父ちゃんは、寺野屋に品を届けにいく。だから、おれ、後を

「雑司ヶ谷に何があるのか、確かめようってわけか。それなら、おれもつき合うぜ」

「参詣案内はいいのか? 瓢までいなくなりゃ、まとめ役がいねえぞ」

「だったら明日は、ふたりの代わりに坊がそのお役を務めるよ」

「おめえは朝から、手習いがあるだろ?」

「実で商いを学びにいくって言えば、母さまは許してくれるよ」

千代太が言って、話は決まった。明日の約束を交わして、三人は別れた。

「父ちゃん、行ってくら」

家を出しな、勘七は父に声をかけた。父の榎吉も、朗らかに返す。

「おう、精が出るな。行っといで」

「父ちゃん、今日帰ったら、お猿さんホイしてね」

勘七に手を引かれた妹のなつが、父にせがむ。お猿さんホイとは、高い高いをしながらホイッと一瞬、子供のからだを宙に浮かせる遊びだ。

「お猿さん──ホイッ!」

なつは確かに、猿のようにすばしこい。榎吉の掛け声が気に入って、なつの中ではお猿さんホイとして定着した。妹を横目でながめながら、内心ではちょっとうらやましい。

「おまえもやるか?」と声をかけられたが、

「いいよ、もう子供じゃねえから」と意地を張ったことを、

「気をつけて行っといで。もう喧嘩なんか、しちゃいけないよ」

奥で出掛ける仕度をしながら、母のおはちが

「もうしねえよ」と応じると、四畳半の座敷から、母親が笑顔を返す。何故だか、胸がつきりと痛んだ。

四畳半の座敷に、台所と土間で、合わせて一畳半ほど。いわゆる九尺二間の長屋に、親子四人が暮らしている。多少窮屈ではあるが、元の住まいにくらべれば夢のようだ。

以前はこの半分ほどの、立ち腐れたような家だった。今年の四月の火事で、きれいさっぱり燃えてしまい、勘七はなんだか清々した。その家には、

前よりも広い上に、ぴかぴかの新築で、柱や青畳の香がかぐわしい。家賃は前よりも上がったが、ちょうどおはちの拵える組紐が売れてきた頃合と重なって、お金の心配もせずに済んだ。

母子三人で新居に移り、ようやく落ち着いた頃だった。父の榎吉が、三年ぶりに帰ってきた。もちろん、母もなつも、そして勘七も、喜んで榎吉を迎え入れた。勝手を通してすまない、苦労をかけて

これでまた、昔のとおり一家四人で暮らせる。めでたし、めでたし──。

のはずなのに、この胸のもやもやは、落ち着きの悪さは何だろう?

戸口から一歩外に出て、勘七はもう一度ふり返った。

「父ちゃんも、今日は寺野屋に行く日だろ? 戻りはまた、遅いのか?」

とたんに父が、勘七から視線を

「いや、そうだな、そんなに遅くはならねえと……おめえたちが戻る、日暮れ時には帰るさ」

「帰ったら、お猿さんホイだよ、父ちゃん」

「わかったわかった、約束するよ」

妹に向けるとびきりの笑顔すら、噓くさく見えてくる。

「行くぞ、なつ」

両親に手をふる妹の手を、いつも以上に強く引いた。

「兄ちゃん、なに怒ってんの?」

「別に。怒ってねえ」

「変な顔だから、怒ってんの? 瓢ちゃんと、喧嘩なんかするからだよ」

妹に言われて、表通りに出る前に立ち止まった。

「痣、まだ目立つか?」

「昨日よりは、だいぶまし。でも、こことここは、まだ紫色」

勘七の左目の下と左顎を、なつが指さす。家には鏡なぞないから、確かめようがない。いちばん貧乏だった頃、他の家財と一緒に売ってしまった。母は一時、濃化粧をして酒場で働いていたが、化粧は店でしていたし、徳兵衛の隠居家で組紐仕事を始めてからは紅すら差さなくなった。

「鏡……か。

ぶつぶつと呟きながら、ひとまず

考えに耽っていたから、巣鴨町のちょうど中程で、どん、と背中を

「はよ! なんだなんだ、

「なんだ、瓢か。脅かすなよ」

「何べんも声をかけたのに、すたすた行っちまったのは勘じゃねえか。にしても、ひっでえ面だな」

「いや、おまえも、人のこと言えねえぞ」

妹のなつと、瓢吉の弟の

「兄ちゃんと瓢ちゃん、顔がおそろいだよ」

「ホントだ。痣の場所がおそろいだ」

瓢吉の顔にも、昨日、勘七がつけた紫色の痣が残っていて、しかも痣の場所は、左目の下と左顎だ。

「……悪いと、思ってる」

「お互いさまだろ、気にすんなって」

瓢吉が、にっかりと歯を見せる。涙もろくて気のいいところが、瓢吉の長所だ。

「それより、おやっさんは? 今日間違いなく、雑司ヶ谷に出掛けるのか?」

「ああ、ちゃんと確かめてきた。たぶん半時くらい遅れて、家を出るはずだ」

「よし、じゃあ、

父の榎吉もまた組紐師であり、いまは雑司ヶ谷にある小間物問屋、寺野屋から注文を受けている。榎吉は家で紐を組み、五日に一度ほどの割合で、寺野屋に品を納めにいく。

「そもそも、通いが多過ぎると思うんだ。前に『

「罪滅ぼしのために、いっぱい仕事取って、いっぱい稼ごうって腹じゃねえのか?」

「父ちゃんも、そう言ってる。でも五日じゃ、あまりに短い。父ちゃんの行先は、寺野屋ばかりじゃねえのかなって」

「そうか……なら、その行先とやらを突き止めて……」

「兄ちゃあん、兄ちゃあん!」

突然上がった逸郎の悲鳴が、相談事に水を差す。

「どうした、逸?」

「なつの奴が蟬を……うわあ、嫌だあ、こっち来んな!」

「こわくないよ、可愛いよ! ほら、逸郎、この羽とかきれいだよ」

蟬を

「もう秋なのに、まだ蟬がいたのか。めずらしいな」

「秋蟬だろ。境内の林でも声がするからな。逸は、蟬だけは苦手でなあ。小さい頃に、顔の上で蟬に暴れられてな。以来、蟬には寄り付かねえ」

「そういうことか。おい、なつ、やめてやれ。逸郎は蟬が嫌いなんだとよ」

「どうしてえ? 蟬が怖いなんて、変なの。逸ちゃんは弱虫だなあ」

「なつの方こそ、猿女じゃねえか! 猿女! 猿女!」

「弱虫! 弱虫!」

収拾がつかなくなってきた。兄同士が、やれやれとため息をつく。

「逸はたしかに、男のくせに甘ったれでな。いつまでたっても兄ちゃん兄ちゃんで」

「なつもいい勝負だ。なにせおれより、男勝りなところがあるからな」

ふたりがぶつかるのは、いつものことだ。最近とみに増えてきたが、喧嘩の種があまりに他愛ないために、止める気もおきない。

「こうして

「おう、おれたちは、もうやめようぜ」

同じ場所に痣のついた顔で、うなずき合った。その後もまた、別の件でひと悶着した。

「どうして兄ちゃんは、境内に行かないの?」

「だからおれたちは、用があるんだよ。今日はおまえたちだけで……」

「いやだあ、なつも兄ちゃんと一緒に行く!」

「おれも兄ちゃんと一緒がいい。連れていってよお」

駄々をこねるときだけ、息を合わせるのだから始末が悪い。道の真ん中で往生していたが、幸い助け船が現れた。

「おはよう、朝からにぎやかだね」

「あ、ちいちゃん!」

「嶋屋で待っていたんだけど、なかなか来ないから迎えにきたんだよ」

巣鴨町の西の端にあたる上組には、千代太の家である糸問屋、嶋屋がある。

去年の三月まで、徳兵衛のご隠居が主人を務め、いまは千代太の父、

「来てくれて助かった。こいつらがごねて、始末に負えなくて」と、瓢吉が訴える。

千代太はにっこりと微笑んでから、なつと逸郎の前でぺこりと頭を下げた。

「今日は参詣商いを、逸ちゃんやなっちゃんに教えてほしいんだ。どうぞよろしくね」

「え、おいらたちが?」

「ちいちゃんに、教えるの?」

「うん、頼めるかな?」

「おう、いいぜ! 任せとけ!」

「なつも! なつもちいちゃんの師匠になる」

たちまちころりと機嫌が直る。嶋屋で弟妹たちを、千代太に託す手筈になっていた。

「ふたりとも、気をつけてね」

「そっちも、ちびたちの面倒任せたぞ」

「おい、急ごうぜ。だいぶ手間取っちまった」

中山道を西へと向かう三人を見送って、瓢吉と勘七は

「親父さんは、本当にこの道を通るんだろうな?」

「うん、前にきいたから間違いないと思う」

だが、しばらく待っても、父の姿は現れない。子供の常で、待つのは苦手だ。

「おれたちがもたついている間に、先に出ちまったんじゃないか?」

「もしかしたら、別の道を行ったのかな……」

「おれがおまえの長屋に行って、ようすを見てこようか?」

「待て! 来たぞ、父ちゃんだ!」

垣間見えた横顔が、思い出し笑いをするように弛む。何故だか、嫌な予感を覚えた。

「行くぞ」と、小声で瓢吉に促され、勘七は父の姿を

巣鴨町下組の南側は、狭い町屋と

「ちぇ、親父の奴、人の気も知らねえで。

実りを迎えた黄金色の田んぼをながめたり、前を横切った赤トンボをいつまでも見送ったりしながら、のんびりと歩いている。つい、舌打ちが出た。

「なあ、勘、親父さんの行く場所に、何か心当てはねえのか?」

「ねえからこうして、尻にくっついてんじゃねえか」

苛々と返す勘七を、瓢吉は横目でながめる。

「もしも……あくまでもしもの話だが……行先が女のところだったら、どうする?」

心配という的の、ど真ん中を貫かれたような気がした。思わず瓢吉をふり向く。

「すまん、そんな顔すんなって。勘は案外、

嫌味でもからかいでもなく、瓢吉の顔は、本気で勘七を案じている。

「うちの親父みてえなクズではないにせよ、親父さんだって男だろ? 三年のあいだに知り合った女がいても、おかしくねえからよ」

はっきりと口にされて、ここしばらく胸の中に漂っていた黒いもやもやの正体が、日の下に

「もし、そうだとしても、親父さんをあんまり責めんなよ」

「黙って、見過ごせっていうのか?」

「そうは言ってねえ。騒ぎ過ぎんなってことだ。下手を打てば、泣くのはおまえの母ちゃんなんだぞ」

思わず

「……どうすればいい?」

「ここでこのまま引き返すのも、ひとつの手だぞ。

榎吉が田舎道を、南に曲がった。町屋を過ぎて、えらく見通しがよくなったから、そのぶん距離をあけている。父の歩く道の向こうに、大きな寺の屋根が見えた。

「あれはたぶん、

ふたりがいるのは護国寺の東の裏手にあたり、寺の正面に長く延びた

「まずい、少し詰めようぜ。寺の門前はえらい人出だからな、このままじゃ見失っちまう」

引き返すかどうか、じっくり考える間もなかった。瓢吉が言ったとおり、町屋に近づくごとに人波は増え、護国寺前はたいそうな混みようだった。それでも王子権現で慣れており、はしっこさが売りのふたりだ。周囲の大人の陰に隠れて、つかず離れず後を追う。

「おい、店に入ったぞ。あそこが目当ての小間物屋か?」

榎吉は、護国寺の山門からほど近い、一軒の店に入っていく。そろそろと近づいて、中を覗く。榎吉は店の

「おい、あの看板」

「ああ、小間物屋ではなさそうだ」

少し難しい字で、習ったわけではない。それでも子供なら、誰もが知っている。

まさか──。その考えが胸をかすめたとき、

榎吉は、その店でひとつの品を買った。それから少し道を戻って、護国寺前を過ぎてさらに西へ行く。

雑司ヶ谷は、

ほどなく榎吉は路地に入った。ひどく入り組んだ道を、勝手知ったるようすで奥へ進む。榎吉の姿が横に逸れ、長屋の木戸の内に吸い込まれた。

「おーしゃん! おーしゃん!」

ふいに、高い子供の声がした。中を覗くと、三つくらいの幼い女の子が嬉しそうに駆け寄ってきて、父がその子を抱きとめる。

「はる! いい子にしてたか?」

父が名を呼んだとき、頭を殴られたような気がした。

なつとはる──。単なる偶然だろうか? ふらふらと足が前に出た。こちらに背を向けているから、父は気づかない。父の肩越しに、はじけるように

「今日は土産をもってきたぞ。ほら、はるの大好きなうさぎさんだ」

父が音羽町で立ち寄ったのは、

「榎さん、来てくれたのね。まあまあ、お土産まで。よかったわね、はる」

母よりも若い女が出てきて、傍らにより添う。仲

「おーしゃん、ホイちて!」

「ようしよし、ほうれ、お猿さん──ホイ!」

高く抱き上げた子供を、ホイ、と宙に浮かせる。キャッキャと喜ぶ子供の顔が、妹のなつに重なって、

「そういうことかよ……この、クソ親父!」

父がふり返り、子供を抱いたそのままの形で固まった。驚きで見開かれた目が、悲しげな色を

「勘、七……」

「もういい! もう帰ってくんな! おれの父ちゃんは、三年前にいなくなった。それで十分だ」

「勘七、これにはわけが……」

「言い訳なんざ、ききたかねえ! 二度とおれたちの前に現れるな! 今度その面見せたら、ぶん殴ってやるからな!」

腹に溜まったものを吐き出しても、少しもすっきりしない。黒い霧のようだったもやもやが固まって、鉄の塊みたいにずんと重くなって喉を

それ以上、情けなくうろたえる父の姿を見たくなくて、くるりと向きを変えた。

「あ、おい、勘、待てって!」

瓢吉が、慌てて後ろから駆けてくる。勘七を追ってきたのは、瓢吉だけではなかった。

大きな子供の泣き声が、いつまでも背中に張りついて

「ええっ! そんな大変なことに?」

「そうなんだ。さすがのおれも、慰めようがなくってよ」

「で、勘ちゃんは、いまどこに?」

「境内までは一緒に来て、いまはボロ堂の縁でふて寝してるよ」

王子権現の境内に戻った瓢吉は、散々な首尾を千代太に明かす。

ボロ堂とは、王子権現の広い境内の隅にある古びた堂のことだ。いまは使われておらず、参詣案内の合間に休み処にしたり雨宿りをしたり、徳兵衛の隠居家に集う前は、相談場所として子供たちに重宝されていた。

「いまは声かけない方がいいぞ、よけいに意固地を招くだけだ」

「勘ちゃんたち、これからどうなるのかな?」

「まあ、親父さんしだいだが、案外あっちに

「おじいさまの、言ったとおりだった。昔話のように、めでたしでは終わらないって」

千代太の短い眉が、悲しそうに八の字に下がる。

「大人ってのは、つくづく勝手だよなあ。ふりまわされる子供の身にも、なれってんだ」

生きることに精一杯で、子供が思っているほど、大人には余裕がない。気づくのは、自分たちが大人になってからだ。それまで力のない子供たちは、大人の都合につき合うよりほかに

「やっぱり、勘ちゃんのところに行ってくる。瓢ちゃん、商いと小さい皆を頼めるかな?」

「それはいいけどよ、いま行ったって無駄だと思うぞ」

「でも、行ってくる!」

「ああ、ちょっと待て。千代太は滅多に境内に来ねえから、ボロ堂の場所知らねえだろ」

案内人として、逸郎をつけて送り出す。

「にしても、足遅えな、あいつ。逸郎にも負けてるぞ」

瓢吉の見当よりだいぶ遅く、ふたりの姿は林の奥に消えた。

木々の合間に、堂の

たしかに古びた堂で、いまは使われていないようだが、手入れはなされているらしく、四方の壁に破れはなく、扉は固く閉ざされていた。

狭い縁から二本の脚がはみ出して、ぶらぶらしている。千代太は正面の階段から上って、勘七から腰ふたつぶんあけて、腰を下ろした。

勘七は頭の

堂の屋根越しに見える空は、夏にくらべて色が浅く、高く抜けている。そのぶん少し、素っ気なくも見えた。

千代太から顔を背けるように、勘七は横を向く。

「何しに来た?」

「昼寝だよ」

「瓢吉から、きいたんだろ?」

「きいた。ここひんやりして、気持ちいいね」

林の中の坂道を上ったり下りたり、千代太にとってはなかなかに難儀な

「おまえが何と言おうと、おれは親父に頭を下げるつもりはねえぞ」

「うん、わかってるよ」

「詫びるつもりもねえし、帰ってきてくれと頼むつもりもねえ。今度ばかりは、悪いのは向こうだからな」

「そうだね」

「だったら、何しに来た?」

「だから、昼寝だって」

風が思い出したように梢を揺すり、その合間にチッチと鳴く声がする。鳥の声にも似ているが、秋蟬のようだ。目を閉じて、しばし耳を傾ける。

「今日はね、ずうっと勘ちゃんにつき合うよ」

「何だよそれ、

「へへえ、そうかなあ」

いま行っても無駄だと、瓢吉は言った。その無駄にとことんつき合おうと、千代太は決めていた。邪険にされる覚悟もしていたが、追い払う素振りはしない。それだけで、千代太の胸に安堵がわいた。

「ここで一緒に昼寝して、それから遊んで、手習いも怠けてしまおうか。お昼はどうしよう……あっ、そうだ。境内に行くって言ったら、皆で駄菓子でも買いなさいって、母さまが小遣いをもたせてくれたんだ。これでうどんとかお

勘七が、くるりとからだを回し、こちらを向いた。

「悪かねえけど……おまえとふたりで、何して遊ぶんだ? 蛙釣りや

「ごめん、蛙や虫は苦手で……

「字は苦手でなあ。他に遊びといやあ、

「ひとつもやったことない。意外と合わないね」

「まったくだ、おれも初めて気づいた」

顔を見合わせて、互いに笑いが込み上げた。

「そういや、遊ぶ暇なんて存外なかったしな。商いと手習いで手一杯だった」

と、勘七は、顔を戻して空を見上げた。

「父ちゃんが帰ってきて、少しは楽ができそうにも思えたのにな。当てが外れた」

「勘ちゃん……」

「別にいいさ、もとの暮らしに戻るだけだ。いまはおまえや瓢や皆がいるから、それも悪くねえと……」

あいにくと感慨には長く浸れず、瓢吉が息せき切って駆けてきた。一緒にいるのは、てるである。以前は参詣案内の仲間のひとりだったが、今年から隠居家で組紐師の修業をはじめた。門前町に使いに出されたついでに、境内に寄ってみたという。

「いまよ、てるからすげえ話をきいて、知らせに来たんだ」

「別にたいした話じゃないよ。勘七のお父さんが、ご隠居を訪ねてきたってだけで……」

「何だって! 父ちゃんが?」

「それ、本当なの、てるちゃん?」

「な、な、すげえ話だろ?」

「勘ちゃん、とりあえず、おじいさまのところに行ってみようよ」

「そうだよ、勘、大事な話をきけるかもしれねえだろ。もちろん、おれも行くぞ」

わかった、と勘七がうなずいて、三人がいっせいに走り出す。

「あ、ちょっと、あんたたち!」

「すまねえ、てる姉、ちびたち連れて追いかけてきてくれねえか。頼んだぞ!」

千代太の手を引っ張りながら、ふり返りざま瓢吉が叫んだ。勘七はすでに先に行っている。

「男って、どうしてああも身勝手なんだろ」

てるは腰に両手を当てて、大きなため息をついた。

「この、ぶわっかもんが!」

去年、還暦を迎えた徳兵衛にしてみれば、子供もその親も大差はない。勘七に落とした雷を、父親の榎吉にも容赦なくお見舞いした。

榎吉は先ほど、ふいに隠居家を訪ねてきた。ひどく深刻な顔で相談事があると告げ、そのくせ座敷に向かい合うと、なかなか切り出そうとしない。

『五十六屋』の組紐商いはどんな

「妻子と離れていたあいだ、

ずけずけとした物言いは徳兵衛の性分だが、色恋が絡むと嫌悪が先立つだけに、

「まったくもってだらしのない。男の甲斐性なぞとうそぶく

しなかったのではなく、できなかったものだから、ついつい恨みがましい調子になる。妻子の気持ち

長々と説教を垂れてから、肝心要のところを確かめた。

「三つになるというその幼子は、榎吉、おまえの子か?」

「いや、違いやす! それっぱかりは神仏に誓って。はるの、あの子の父親は……」

「その子の名は、はるというのか。なつとはまるで、姉妹のようではないか」

「そいつも、たまたまなんでさ。逆に、はるを見てるとなつを思い出しちまって、ついつい放っておけず、何かと構うように……」

ちらちらとまたたく木漏れ日のように、ひどく複雑な光と影が、うつむいた顔の上によぎる。この手の込み入った話は、徳兵衛には荷が重い。それでも話だけはきかねばなるまいと、初手から語るよう促した。

「おきをと出会ったのは、寺野屋です。おきをは袋物を縫っていて、たまたま品納めの折に鉢合わせしたのが始まりでやした」

榎吉の組んだ紐を寺野屋から受けとって、おきをは巾着に仕上げていた。その縁で話が弾んだが、榎吉の目を引いたのは、背中に負ぶわれた赤ん坊だった。

「生まれて半年ほどでしたが、女の子ときいて、どうにもなつに重なって……以来、たまに店で顔を合わせやしたが、ただそれだけで」

「仲が深まったのは、いつ頃からだ?」

「翌年、おきをの亭主が病で亡くなったんでさ。三月ばかり顔を見ないなと気になっていやしたが、亭主が患っていたようで。久方ぶりに顔を合わせたときには、えらくやつれていて驚きやした」

おきをの亭主は

最初は親切のつもりで、困ったことがあれば何でも言ってくれと告げて、おきをもやがて榎吉を頼るようになった。男女の仲になったのは、半年ほど前だという。赤ん坊だったはるは、実の父親を覚えていない。榎吉を父のように慕い、数え三つを迎えた。

「そのまま、その親子のもとに留まろうかと、そんな心積もりもあったのではないか?」

「なかったと言えば、噓になりやす。おきをには、別の心安さもありやしたから」

「その女子は、組紐職人ではないからな」

図星を指されて、ひどく情けなさそうに輪郭をゆがめた。

「ご隠居さまは、すべてご承知だと、長門屋の旦那さんから伺いやした。お察しのとおりでさ。女房の腕がてめえより上だと認めるのが

「組紐の腕は、おまえの方が勝っておろう」

「色の合わせや模様の妙では、おはちに敵いやせん。それがもう、どうにも収まりがつかなくて」

同業というのは、厄介なものだ。親子、兄弟、そして夫婦。いずれも親や兄や夫の方が上であれば悶着も少ないが、立場が逆さになると、とたんにぎすぎすしてくる。中でも夫婦は最たるものだ。男はおしなべて、女房より上に立とうとするからだ。

同じ仕事で、女房の下に甘んじる。その苛立ちや不甲斐なさがいかに激しいものか、徳兵衛とて理解できる。ほかならぬ女房のお登勢が、皆に頼りにされるしっかり者であるからだ。ふいと浮かんだ

「それで、榎吉、おまえはどうするつもりなのだ? 言うておくが、半端は許さぬぞ。どちらかひとつ、えらばねばならない」

榎吉の中では、すでに決まっているはずだ。おきをとはるを忘れ難いからこそ、雑司ヶ谷に足が向き、それがこたえではないか。後に残していく勘七となつ、そしておはちを、どうかよろしく頼む。相談とは、つまりは後顧の憂いを断つためだろうか。

「あっしも、腹を決めやした。いや、とうに決まってた。これからは……」

と、ふいに、高い鳥の声が、さえぎるように響いた。鳥ではなく、人の泣き声だと悟るのに、しばしかかった。腰を上げ、声が漏れてくる

「おはち……きいておったのか」

畳に突っ伏すようにして激しく泣きじゃくる、おはちの姿があった。その横でお登勢が、

「お登勢、盗み聞きとはいただけないな」と、つい顔がしかまる。

「すみません、本当は、一緒に話をきくために座敷に赴いたのですが……」

中の話が漏れきこえて、声をかけるのをためらってしまったと言い訳する。

榎吉の来訪を、女房に知らせたのは女中のおわさであり、おはちはちょうど隠居家を訪れたお登勢に断りを入れて、ともに徳兵衛の居室に来た。

「おい、そう泣くでない。まずは榎吉の話を……」

「きかなくとも、わかります。その

え、と榎吉の表情がこわばった。泣き伏す妻の姿を、まじまじと見詰める。

「おまえ、男がいたのか……?」

「いや、榎吉、そうではない。おはちは決して浮気なぞ……」

「ならば、本気で

この手の修羅場や愁嘆場は、もっとも不得手な領分だ。徳兵衛のよけいな一言で、ますます話がややこしくなる。しっかり者の妻ですら、この場は

しかし当のおはちが、ゆっくりと身を起こした。

さっきとは打って変わって落ち着いていたが、その目にあるのは、悲しいまでの

「浮気なら、まだ可愛らしかった。あたしはいっとき、酌婦として色を売っていたの」

「な……!」

「いままで言い出せなくて、ごめんなさい。告げたらきっと、また幸せが壊れてしまう。勘七やなつを、また悲しませてしまう……だから、言えなかった」

榎吉は、

「本当は、少し前から気づいていたんです。雑司ヶ谷に足繁く通うのは、品納めのためだけではないと……もしかしたら、いい人がいるのかもしれないって」

「おはち……」

「どうぞ、心置きなくその女のところへ行ってください。それより他に、詫びる手立てがないから……」

ふたたび涙があふれ、袂に顔を

外から走ってきたようで、息を切らして縁の外から中を覗き込む。たちまち頰が、怒りで紅潮した。

「母ちゃんを、泣かせるな!」

「これ、勘七!」

大人の話に首を突っ込むなと

「母ちゃんはずうっと泣き通しだったんだ! 母ちゃんのせいで、父ちゃんが出ていったって、ずっとずっと泣いてたんだぞ! これ以上泣かせるなら、親父なんていらねえ! どこへでも、行っちまえ!」

理由は違えど、

何も考えられぬまま、からだが勝手に動いたように、榎吉はふらりと立ち上がった。下手な操り師の人形のように、ぎこちなく頭を下げて座敷を出ていく。

入れ替わりに、外から千代太と瓢吉が走ってくる。孫の手が、縁にかかると同時に、ふたたび高い鳥の声に似た、おはちの泣き声が響いた。

「ねえ、おじいさまあ、ねえったら、ねえ」

あの修羅場から五日が過ぎて、暦は九月に変わった。

あれ以来、榎吉は妻子のもとには戻らず、おはちは辛うじて組場には通ってくるものの、

「心ここにあらずだで、組んでは

職人のおうねからは、困り顔で告げられた。仕事の滞りも頭の痛い話だが、それ以上の難題を、毎日、千代太に迫られるのには、ほとほと困り果てた。

「いい加減にせぬか。夫婦のことばかりは、わしにもどうにもできぬと言うたであろうが」

「でもこのままじゃ、勘ちゃんとお父さんは、二度と一緒に住めないんだよ。そんなの嫌だよ」

「父を追い出したのは、当の勘七であろうが」

「本当は勘ちゃんも、悔いているんだよ。だってあれからずっと、機嫌が悪いもの」

おはちは抜け殻のようなありさまで、なつは父恋しさに駄々をこねる。家の中は散々だと、さすがの勘七もこぼしているという。

「だからといって、どうにもしようがなかろう。ここまでこじれてしまっては、打つ手がないわ」

「おじいさま、坊はね、妙案を思いついたんだ」

千代太に笑顔を向けられたとたん、ざわりと寒気がした。孫の妙案のおかげで、どれほどの骨折りを強いられたか、思い出すだけで恐ろしい。耳を塞ぎたい衝動を抑えて、精一杯の威厳をもって、妙案とやらをたずねた。

「とっても

「迎えにというても、誰が?」

「もちろん、おじいさまと千代太だよ」

「どうして、わしとおまえが? 赤の他人であろうが」

「おじいさまは、世話役で相談役だもの。長屋で言えば、大家さんと同じでしょ? 悶着が起きたら、出張っていって事を収めるのが役目だときいたよ」

「ならば、千代太の役目は?」

「おじいさまのつきそいと、勘ちゃんの代わりを務めようと。行先もね、瓢ちゃんにちゃんと確かめてあるんだ。だから、ねえねえ、おじいさま、行ってくれるでしょ?」

千代太のおねだりは、

その日の昼餉を終えると、徳兵衛は孫とともに雑司ヶ谷へと向かった。

「本当は、勘七を伴いたいところだが、そればかりは

「大丈夫、お父さんの声は、きっと勘ちゃんにも届くよ」

徳兵衛にはさっぱり

「おじいさま、早くう。もうすぐ長屋に着くよ」

田畑を抜けて、護国寺の前を過ぎると、とたんに足が重くなった。向こうには、相手の女がいる。またぞろ修羅場と化すのではないかと、気が

けれども、徳兵衛の見当は、大きく外れた。

下雑司ヶ谷の、おきをとはるが住まうという長屋に行ってみると、木戸の外に大八車がとまっていた。ふたりの男が家財道具らしき荷を積んで、縄をかける。男のひとりが、木戸の内に向けて怒鳴った。

「おきをさーん、これで

声に応じて、長屋の一軒から、

「はい、終いです。ご苦労ですが、

女は大八車を見送って、また長屋に戻ろうとする。その折に、声をかけた。

「おきをさんというのは、あんたかね?」

「はい、そうですが……」

「わしは巣鴨の糸問屋、嶋屋の隠居で、徳兵衛と申す。いきなり訪ねてすまなかったが、そのう、榎吉と少し話をしたくてな」

「榎吉さんと……」

女が、丸い目を大きく広げて、徳兵衛を見詰める。

「引っ越しとお見受けしたが……もしや榎吉と、どこかで所帯を持つつもりか?」

「え? ああ、いえ……ここでは何ですから、どうぞお上がりください」

長屋の中程にある一軒に、招じ入れる。中には何もなく、きれいさっぱり片付いていた。四畳半の座敷に、小さな風呂敷包みがひとつと、女の子がちょこんと座っている。

なつと似ているところはどこにもなく、大人しそうな子供だ。

「はる、こっちにいらっしゃいな。狭いところですが、どうぞ……あら、どうしましょ、

構いは無用と告げたが、近所の者に頼んでくるからと、いったん戸口から出ていった。

「千代太、この子としばし、外で遊んできなさい」

「はい、おじいさま。はるちゃん、お兄ちゃんと遊んでくれる?」

「うん!」

相手の安堵を生む穏やかな笑みは、孫の才のひとつだろう。初見にもかかわらず、はるは嬉しそうに千代太の手を握る。子供たちが出ていくと、入れ違いにおきをが、盆の上に

結構な道程を歩いてきたから、湯が心地よく喉を通る。

「して、引っ越しの話だが……」と、気短に話を促す。

「あたし、再縁するんです。相手は、榎吉さんではありません」

勇んで来てみれば、肩透かしを食らった格好だ。これには徳兵衛も、あんぐりと口を開いた。

「榎さんとは、とうにお別れしました。すまないと、詫びられて……」

いまは巣鴨にいる妻子のもとに戻ると、榎吉は決心し、別れを告げた。少し切なそうに、おきをがまぶたを伏せる。

「あんたは、それでいいのかね? 得心はいったのか?」

「榎さんは、いちばん辛い頃に、あたしを支えてくれました。亭主の死を、乗り越えることができたのは、榎さんのおかげです」

感謝こそすれ、恨むつもりはないと、有難そうに語った。いつか別れが来ることも、薄々感づいていたとつけ加える。

「榎さんは、ふたりの子供のことを、片時も忘れたことはありません。はるを可愛がってくれたのも、下の娘さんに重ねていたのでしょう」

はるを通して思い出話がこぼれ、今年でいくつになった、どれほど背丈が伸びたろうかと、会えない我が子の姿を思い浮かべていたという。

「でも、それ以上に、おかみさんへの思いが強かった。単に女房恋しさではなく、もっと強い

「絆、だと?」

「組紐です。榎吉さんはずっと、組紐を通しておかみさんを追いかけていた……あたしには、そう思えます」

組紐が、夫婦に別れをもたらし、一方で、ふたたび縁付くための赤い糸となった。

「職人の、

徳兵衛の呟きに、ええ、とおきをはうなずいた。それから問われるまま、

「本当は、亭主を亡くしてまもなく、伯父から再縁話をもちかけられました。でも、しばらくは、どうしてもそんな気になれなくて……」

榎吉と別れたことでふんぎりがつき、話がまとまった。相手にも男の子がひとりいて、これからは四人暮らしだと、笑顔になった。

「ひとつきくが、榎吉は巣鴨に移ってから、ここには……?」

「一度も……いえ、何日か前に訪ねてきたのが、最初で最後です」

寺野屋を通して、おきをの再縁や引っ越しをきいて、はるに土産を携えてきた。運の悪いことに、その一度きりに勘七は出くわしたのだ。

「そういえば、榎さんの息子が勘違いをしたようで……榎さんは大丈夫だと言ってましたが、もしかして

いまさらおきをに、悶着を担わせるつもりはない。案じることはないと、話を収めた。

「それより、榎吉の行先に、心当たりはないか? 巣鴨に越してからも、足繁く雑司ヶ谷に通っていたそうだが」

「ああ、それなら、きっとあそこです」

鬼子母神に近い、

「じゃあ、勘ちゃんのお父さんが、たびたび雑司ヶ谷に来ていたのは、そのためだったんだね?」

鬼子母神の堂は、畑の真ん中にあり、その周辺にぽつりぽつりと町屋が点在している。雑司ヶ谷町はそのひとつで、下雑司ヶ谷よりもさらに田舎に思えた。

教えられたとおりに道を

「ほう、これは……思った以上に立派な組場ではないか」

一階がすべて仕事場になっているようで、広い板間に、四、五人の職人がいて、いずれも手を動かしている。糸玉のぶつかる音がいくつも重なって、少々騒々しいほどだ。

しかし徳兵衛が何より

紐の組台としてはもっとも大きく、畳半分ほどもある。布を織る織機を小ぶりにしたような代物で、玉数が多いだけに、より多くの色と複雑な模様に加えて、高台でしかかなわない組み方もあった。

二台が並んだ左手に、榎吉の姿があった。戸口で名を呼ぶと、榎吉が顔を上げる。驚いてみせたが、となりの台の職人に声をかけ、すぐに腰を上げた。おそらく親方の万知蔵であろう。

「まさか、こんなところまで、ご隠居さまがお出掛けくださるとは」

「いや、仕事の邪魔をしてすまなんだな。話をしたいのだが、少し構わぬか」

榎吉は承知して、戸口の脇に据えられた腰掛けを勧めたが、何故だか千代太が口を出す。

「あっちの、木戸脇の腰掛けの方がいいと思うな。ほら、ここは糸玉の音が大きいし、おじいさまがきこえないかもしれないから」

「わしの耳は、まだ衰えてはおらんぞ」

むっつりと返しながらも、ひとまず木戸脇へと場所を移して、榎吉と並んで腰掛ける。

「坊はちょっと、近所を見てくるね。さっき面白そうな店があったんだ」

気を利かせたつもりだろうか。遠くに行くでないぞ、と声をかけ、孫を送り出した。

それから改めて、榎吉をながめた。

「おまえはずっと、高台の修業をしておったのだな。いましがた、下雑司ヶ谷できいた」

「おきをに、お会いになったんですかい」

「ああ、ちょうど引っ越しの

「さいですか……」

懐かしむような、遠い目をした。いっときは男女の仲になったのだ。物思いはあろうが、すでに過去になっている。榎吉の横顔から、徳兵衛はそう判じた。

「いまさらだが、よく戻ってきたな。雑司ヶ谷で暮らしていた方が、楽だったのではないか?」

「おれを引き戻したのは、あの

ふり向いて、徳兵衛の視線を捉える。紛れもない職人の顔だった。

「あれを見たときは、からだが震えた。おはちの色柄だと、すぐにわかった。おれには女房からつきつけられた、果たし状のように思えやした」

雑司ヶ谷で新しい所帯をもって、安穏と暮らす。榎吉にはその道もあったはずだ。日当たりのいい池に、ぬくぬくと

三年のあいだに女房は──、いや、おはちという職人は、さらに腕を上げていた。色柄はいっそう派手を増し、役者の帯締めとして売り出され、たいそうな評判をとっていた。自分が棲んでいた池がどんなに小さいか思い知り、負けるものかとの意地と誇りが、おはちの許へと引き寄せた。いわば職人としての

「それで高台の修業を始めたのか?」

「いや、始めたのは、二年ほど前になりやすか。兄弟子の万知蔵親方を訪ねたときに、高台で組んだ紐を見せられて、これだ! と思いやした。おれがおはちと並んで歩くには、これしかねえと」

色柄の趣向では、女房におよばない。榎吉が誇れるものは技であり、高台でさらに磨きをかけて、もう一度、妻子のもとに帰ろうとしたのだ。本当は、修業を終えてから戻るつもりでいたのだが、角切紐が一足早く、榎吉を妻子のもとに走らせた。

「この前は言いそびれやしたが、今年の内に修業を終えやす。来春から、あっしを五十六屋で雇ってもらえやせんか?」

「では、榎吉、おまえはおはちの許に、戻るつもりでおるのか。ああ、なんだ、その、おはちの来し方については……いいのか?」

「応えてねえと言や、噓になりやす。ですが、この五日ばかりずっと考えて……仮におはちに好いた男がいたとしたら、おれはそっちの方が耐えられねえ」

自分はその過ちを犯しておきながら、我ながら身勝手な話だと

「おはちや勘七が許してくれるなら、また一緒に巣鴨で暮らしてえと……ご隠居さまから、そう伝えてもらえやせんか」

承知した、と告げるつもりが、それより早くこたえる声があった。

「おれは、許さねえぞ」

ぎょっとして、ふり返る。声は背中側、そして何故だか上から降ってきた。

「勘七、おまえ、いつからそこに!」

長屋の塀の上からにょっきりと、勘七の顔が覗いていた。

「もう、勘ちゃんたら、こっそりって言ったのに」

「これ、千代太、おまえもそこにおるのか?」

声を張ると、木戸の陰からぴょこりと千代太が頭を出した。

「ごめんなさい、おじいさま。でも勘ちゃんに、お父さんのホントの気持ちを伝えるなら、これしかないって」

「盗み聞きしていたのは、いまだけか?」

「下雑司ヶ谷の長屋でも……えへへえ」

徳兵衛とおきをの会話も、やはり家の外で勘七が聞き耳を立てていたと、千代太が白状する。徳兵衛は、塀の上から覗く顔に、下りてくるよう促した。

「勘七、すまなかったな。もういっぺんだけ、父ちゃんを許してくれねえか」

父親からあからさまに視線を逸らし、勘七はむくれた顔で告げた。

「おれは、許さねえ……でも、母ちゃんが許すなら、大目に見てやる」

「ああ、十分だ。ありがとう……ありがとうな、勘七」

「うおっ、やめろよ! もう子供じゃねえんだから」

榎吉が息子を強く抱きしめ、大きな腕の中で勘七がジタバタする。

そのようすをながめて、うふふう、と千代太が嬉しそうに笑った。

「よかったね、おじいさま。これでまた、めでたしめでたしだね」

「わからんぞ。明日にも悶着の芽が、また吹くかもしれん」

と、孫に向かって嫌味を吐く。家族とはそういうものだ。日常のそこかしこに諍いの種は落ちていて、隙があればたちまち芽吹く。ひとつずつ丹念に摘みとっていくのが、長く営む唯一の

「ところでな、千代太。勘七をこっそり連れてくるとの策は、おまえの思案か?」

「え? えーっと、えーっと……」

実にわかりやすく、千代太があわあわする。それだけで、徳兵衛には察しがついた。

「おまえではなく、他の誰かが思案したのだな?」

「はい、でも……」

ちらりと祖父を見て、もじもじする。どうやら口止めされているようだ。

もしも悪い方向にころがれば、よけいに勘七を傷つけることになる。前もって榎吉やおきをの事情を摑み、そうはならぬと踏んだ上で、千代太を通して徳兵衛を担ぎ出した。

こんな周到な真似ができるのは、ひとりしかいない。

「やれやれ、してやられたわ。まったく、我が女房ながら食えぬ女だ」

頭に浮かんだ、能面のような妻の顔が、かすかに唇の片端を上げた。

(続きは本書でお楽しみください)

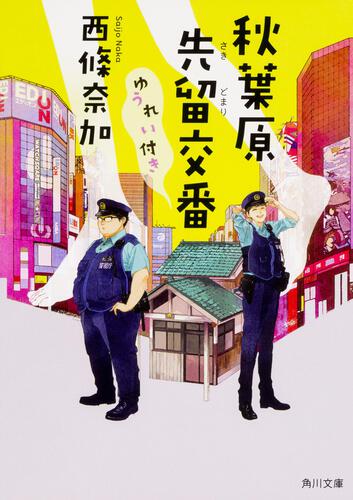

作品紹介

隠居おてだま

著者 西條 奈加

定価: 1,760円 (本体1,600円+税)

発売日:2023年05月31日

優雅な余生を送るはずの隠居家は、今日も子供たちで大にぎわい。

老舗糸問屋・嶋屋元当主の徳兵衛は、還暦を機に隠居暮らしを始めた。

風雅な余生を送るはずが、巣鴨の隠居家は孫の千代太が連れてきた子供たちで大にぎわい。

子供たちとその親の面倒にまで首を突っ込むうち、新たに組紐商いも始めることとなった。

商いに夢中の徳兵衛は、自分の家族に芽吹いた悶着の種に気が付かない。

やがて訪れた親子と夫婦の危機に、嶋屋一家はどう向き合う?

笑いあり涙ありの人情時代小説『隠居すごろく』、待望の続編!

詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322106000339/

amazonページはこちら