書評家・作家・専門家が《新刊》をご紹介!

本選びにお役立てください。

(評者:門賀 美央子 / 書評家)

有栖川有栖といえば本格ミステリーの人。

私のそんな先入観を最初に打ち破ったのは、二〇〇〇年に発表された短篇「恋人」だった。初出は津原泰水氏監修の書き下ろし競作集『エロティシズム12幻想』、後にご自身の短篇集である『壁抜け男の謎』に収録されたこの小説は、謎解き要素が全くない異色作というだけでなく、川端康成の「片腕」を彷彿させるエロスと叙情性に溢れていた。あの有栖川さんがこのような作品を書かれるのかと驚くとともに、もっとこの手の作品を読みたいと強く願ったものだった。

ゆえに、〇五年に怪談専門誌『幽』第三号から怪談小説を連載されると知った時には、とても興奮した。そして、手に入れたと同時に勢い込んで読んだ「夢の国行き列車」は期待に違わぬ、いや期待以上の素晴らしい“怪談”だった。

あれから十五年。今般、『赤い月、廃駅の上に』と『幻坂』、そして『濱地健三郎の

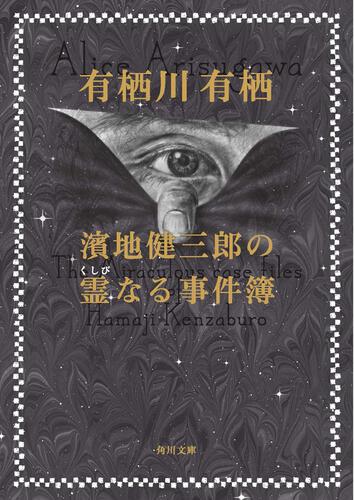

タイトルを見ればわかる通り、本作は『濱地健三郎の霊なる事件簿』の続篇だ。ただし、双方とも連作短篇集なので、読む順番が前後しても差し支えない構成になっている。

主人公の濱地健三郎はプロの探偵。ただし、名刺には「心霊探偵」と書かれている。そう、彼はいわゆる“霊能力”を持つ人で、霊的存在を視、意思疎通することができるのだ。その力を使ってクライアントから依頼された尋常ならざる事件を解決に導くわけだが、拝み屋ではないので、神仏の力を借りて浄霊したり、何かの儀式を行ったりするわけではない。地道な調査を行い、確認した事実を元に推理する。探偵の探偵たる所以である。

よって、読み口は限りなくミステリーに近い。だが、それでも、純然たるミステリーとは呼べない。なぜなら、謎解きが物語のメインとなっているわけではないからだ。

本シリーズのメインテーマは、あくまでも霊が抱える様々な「想い」の形。死者であるがゆえに、誰にも聞いてもらえず空しく消えていく「叫び」が中心になっている。

たとえば行方不明になった女性の姿が毎夜現れる「姉は

また、クライアントが話す怪談が延々続く「饒舌な依頼人」は、最後にあっと驚く結末がくるものの、その結末で

人は、他人の理不尽な死に直面すると「さぞ無念だったろう」と心中を慮ってしまうものだ。また、異様に強い執着心にはなにか特別な力が宿るように感じてしまう。そうした心の動きを物語として描き出すのが怪談という文学ジャンルであり、その意味において本シリーズはまぎれもなく一級の怪談だ。

しかし、著者は、一連の作品が怪談として読まれることを想定しながらも「怪談でもミステリーでもなく、「両者の境界線において新鮮な面白さを探すこと」を目論んで」いるのだという(〈あとがき〉より)。

つまり、「ミステリーは読むけど、怪談はちょっと……」というタイプにも、「怪談は大好きだけど、ミステリーには興味がない」というタイプにもピッタリはまる、稀なシリーズなのである。

もし、ジャンルの壁で、有栖川さんの怪談系小説に手を出づらいように感じている向きがあるとすれば、ぜひこの一冊から手にとってみてほしい。きっと、私が二十年前に感じたのと同じ驚きと喜びを感じられるだろうから。

▼有栖川有栖『濱地健三郎の幽たる事件簿』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322001000219/