恐怖小説の名手、小池真理子の最新傑作集である。六篇収録されているが、まずは「森の奥の家」から読むのがいいだろう。

「私」は休暇をとり森の奥の山荘へと向かう。友人の美咲の父親である土屋さんが手に入れた家で、そこには土屋親子との楽しい記憶しかない。二人はバス事故で亡くなってしまったが、それでも愛の記憶にみちた山荘は居心地が良かった。美咲も土屋さんも霊として傍にいるようで安心したのだが、「私」が家を出て外食しようとするときだけ、二人は悲しそうな目をした。なぜなのか。

山荘に入るまでの手続きが丹念に語られる。少し詳しすぎないかと思うのだが、そのあと土屋親子との麗しい思い出や、勤め先の社長との恋愛などにも言及し、やがて「私」はレストランに行き、そこで物語は思い切り反転することになる。前半の詳細な記述が伏線となる鮮やかなどんでん返しが用意されているのだが、いやあ、その切れ味は抜群。

それは(どんでん返しはなくともひねりのある)異国の自殺霊が自宅をさまよう「ゾフィーの手袋」、知らぬ間に異界へと入り込む「日影歯科医院」、隣家の窓に死者が姿をあらわす「緋色の窓」にもいえるだろう。驚くほど巧みに作られていて、語りはもうほれぼれするほどの巧さ。ほとんど名人芸である。あらためて、この世のものではないものを書かせたら小池真理子にかなう者はいないと思った。内田百閒以来、もっとも繊細かつ巧妙に、あの世のものとの交流を描くことのできる作家といっていいだろう。

そう、内田百閒なのだ。病死した妻と触れ合う小池の「ぬばたまの」(『怪談』所収)を読んだとき、ああ、これは「東京日記」だなと思った。トンカツ屋で異形の者に囲まれる話が出てくるのだが、「ぬばたまの」もそば屋になっているけれど、異形の者と出会う設定で、ともに雨降りの情景。明らかにオマージュといえる内容だった(小池はあるインタヴューで内田百閒への愛を語っている)。

これは本書にもいえるだろう。六篇すべてにいえることだが、驚くほど丁寧に風景描写がなされ、次第に主人公の心象が投影されていく。恐怖の前兆はすでに外側の景色にあり、景色の変化が、おそいかかるものを予感させるのである。

たとえば百閒は、巨大鰻が日比谷交叉点をのし歩く「東京日記」では雨の描写から入る。「外には大粒の雨が降っていて、辺りは薄暗かったけれど、風がちっともないので、ぼやぼやと温かった。……雨がひどく降っているのだけれど、なんとなく落ちてくる滴に締まりがない様で……」という表現をして、何ともいえない居心地の悪さと違和感を抱かせ、奇妙な世界へのとば口を作り上げる。小池もまた“狂ったように鳴いている”ハルゼミ、“空が鳴るような”“風の強い日”、“何もかもが煤けたミルク色の”“陰気な霧”などの描写から入り、あの世とこの世の境界へと読者を誘い込む。

ただ、小池が百閒と根本的に異なるのは、怪異を恐怖の対象のみにしないことで、同時にぬくもりのあるものとして捉える。怖いけれど底には温かみがあり、どこか懐かしさを感じさせる。起きたことを思い出すたびに“今も全身に鳥肌がたつほどぞっとするのだが、同時にそれはとてつもなく懐かしく、甘美ですらある”、“朽ちかけた廃墟の中をゆったりと浮遊しているのは、どうしてこんなに心地のよいことなのでしょう”などと登場人物たちは告白するのである。このテーマ把握が素晴らしい。

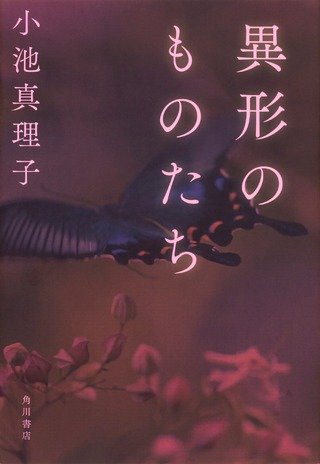

このテーマ以外にも、言葉は彫琢されて美しく、短篇は一部の隙もなく精巧に作られている。カタルシスを優先することなく、人生の深淵をのぞかせるようなシンボリズムも強く、味わいは濃い。本書『異形のものたち』は、『水無月の墓』『夜は満ちる』『怪談』と並ぶ、小池真理子の代表的な幻想・怪奇小説集といえるだろう。

レビュー

紹介した書籍

おすすめ記事

-

レビュー

-

特集

-

特集

-

特集

-

特集