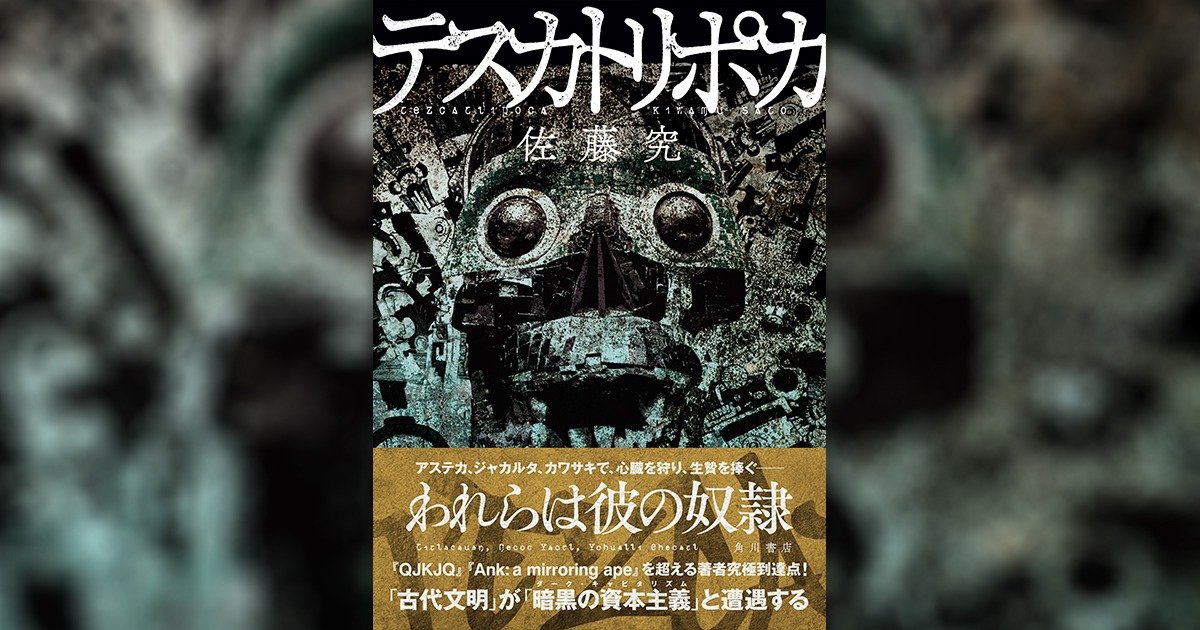

麻薬、暴力、資本主義、アステカ神話などいくつもの顔をもち、読み手ごとに異なる箇所で魅了され、幻惑される小説『テスカトリポカ』。本作の多彩な魅力を、本邦屈指の読み巧者たちが多面的に語る書評プロジェクト、第2弾!

違う世界を見せてくれる小説

(評者:柳原孝敦/東京大学教授 スペイン語文学、現代文芸論)

佐藤究『テスカトリポカ』の内容をひと言で表すとしたら、終盤に記された次の一文につきる。

川崎のペルー料理店の二階の暗い事務所が、メキシコへ、ロス・カサソラスの記憶へ、兄弟で集まったベラクルスの祖母 の寝室へとつながっていった。(434ページ)

メキシコの首都と東京は今では毎日就航する直行便でつながっている。が、この小説が紡ぐつながりはそんな正規のルートをたどるものではない。これを感じているバルミロ・カサソラはベラクルスからチリ、アルゼンチン、リベリア、オーストラリアを経由してインドネシアのジャカルタでしばらく身を潜め、その後、川崎にやって来たのだ。

これはどのような回路か?

どういうことか? メキシコで隆盛を誇る麻薬カルテル「ロス・カサソラス」は、敵対するドゴ・カルテルとの抗争で壊滅。生き残ったバルミロは、南半球の国々経由で辿り着いたジャカルタで巻き返しを期す。そこへ現れたのが天才的な心臓血管外科医でありながら官憲に追われこの地で臓器密売ブローカーをしている末永という日本人。ふたりが現地のマフィアと組んで日本に一方の拠点を持つ心臓密売のビジネスを立ち上げる。このとき利用されるのが、東京オリンピックを念頭に日本政府が採った港湾政策だった。メキシコ張りの

つまり、いずれにしろ『テスカトリポカ』は犯罪小説だ。犯罪小説は世界のある不可視のシステムに乗じて展開する。それゆえ、現在、世界文学のひとつのジャンルとして注目を浴びている。アルゼンチンの作家リカルド・ピグリアが言うように、犯罪者の視点から社会を眺めることが重要なのだ。それは世界を日常とは異なったものに見せるという文学の果たす役割そのものに合致するではないか。そう考えると、犯罪小説こそは文学のメインストリームと言えるかもしれない。純文学系のメディアで作家としてのキャリアを始めた佐藤究がこのジャンルに移行してきたということは、そうした潮目を見る確かな目があったということに違いない。私たちが昨日まで知らなかった世界を巧みに見せてくれる。

犯罪者の視点による空間把握に加えて、独特の時間把握が本作に厚みを与えている。バルミロたちカサソラ兄弟(ロス・カサソラス)の祖母リベルタはメキシコ先住民で、スペイン人到達以前にこの地を統べていたアステカの神々を信じている。彼女にこうした世界観を植え込まれた兄弟は、いにしえの生け贄の儀式に見立てて敵対するカルテルの者たちを殺して回る。アステカの生け贄の儀式では心臓を取りだして神々に捧げたと言い伝えられている。つまりバルミロが辿り着く心臓移植というビジネス=犯罪は、アステカの人々の神事を現代に甦らせる行為でもあるのだ。

アステカの神々というのは他の場所でも現代に甦っていた。永井豪原作の漫画『アステカイザー』およびそのテレビ版『プロレスの星アステカイザー』などはちょうど佐藤究が生まれたころに人気を博していた。アステカの「勇者の衣」なるものを再現した樹脂スーツを着た主人公が、プロレスラーとしてサイボーグ格闘家たちと戦う話だ。ことは日本のサブカルチャーに限らない。アルゼンチンの作家フリオ・コルタサルの短篇「夜、あおむけにされて」(『遊戯の終わり』木村榮一訳、岩波文庫所収)はオートバイ事故で病院に運ばれる男がアステカの生け贄の儀式の犠牲になるという話だ。20世紀を生きる人間が14 - 5世紀のアステカ人の犠牲になるのだ。現実世界がいつのまにか幻想世界に地続きで繋がる仕掛けの短篇を数多く書いたコルタサルらしい一篇だ。本家メキシコでは、カルロス・フエンテスに、生け贄を載せる台座とされる神(マヤの水の神にも共通する)に取り憑かれた男を描いた「チャック・モール」(『アウラ・純な魂他四篇』木村榮一訳、岩波文庫所収)がある。『テスカトリポカ』は、こうして永井豪とコルタサルやフエンテスの間に置くべき作品でもあるのかもしれない。

▼佐藤 究『テスカトリポカ』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322003000419/