才能がない自分でも、生きている意味はあるのか――?

『ゴールデンタイムの消費期限』斜線堂有紀

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『ゴールデンタイムの消費期限』文庫巻末解説

解説

ワトソンの隣にいるときのホームズが好き。

二人はぜんっぜんちがうタイプの人間だ。ワトソンは実社会で生きるためのスキルを持っていて、いろんな人と親しくつきあえそうな性格をしている。一方ホームズは、天才かつ社会不適合者。ワトソンの結婚によってルームシェアを解消してからは、ずっと一人で暮らした。

ワトソンにとってのホームズは友人の一人だったかもしれないが、ホームズにとってのワトソンは、唯一無二のたった一人の友だった。こういう不均衡な人間関係に自分はめっぽう弱い、と長年思ってきた。

ところで、

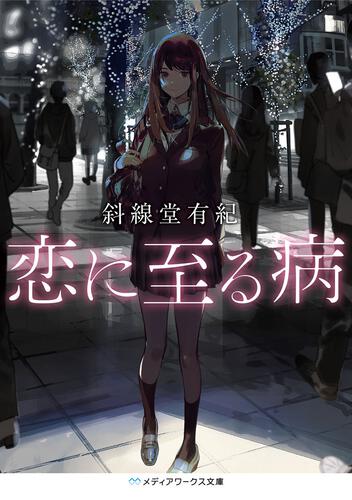

「ミニカーだって一生推してろ」の主人公はアイドルだし、「君の長靴でいいです」の主人公はミューズ的な女性だし、『恋に至る病』の主人公は殺人鬼だけど、どこか孤高のカリスマを演じきれない、人間らしい揺らぎを持っている。だからワトソン的な人物も、天才に振り回される秀才的な立ち位置で楽をすることができない。そんな二人の力関係が不安定に上下し続けるというスリリングな人間ドラマから、いま目を離せずにいる。

そして本作『ゴールデンタイムの消費期限』には、わたしが斜線堂作品を通して親しみ始めたホームズ未満の人物が、なんと六人も登場するのだ。

小学生のときに小説家としてデビューした

わたしたちが暮らす現実の世界では、誰もがそうそう天才を演じきれはしない。悪に徹するのも大変すぎる。かといって、自分の凡庸さから目をそらすこともなかなかできるものではない。もがきながら、なんとかしてそれっぽいいい感じの仮面を作りあげたとしても、仮面は思いのほかもろくて、衆人環視の中である日パリーンと割れちゃったりもする。そのときの失望と、あぁ、やっぱり自分なんかだめだったという

果たして自分は、異能を持つ特別な人物、つまりホームズ的存在なのか? それともごく普通の常識人たるワトソン的存在なのか? 予感は後者だと告げている。でも、でも……。二つの概念の間を自意識が忙しく行ったり来たりしている間、ずっと心が苦しい。出口のないトンネルの中にいるように。

そんな薄暗い季節に、自意識が徐々に変換していく道程を、この物語は丁寧に追いかけている。

こういった思春期の自意識への洞察とともに、斜線堂作品に流れていると感じるテーマがもう一つある。それは社会への鋭いまなざしだ。

短編集『本の背骨が最後に残る』から、ことに強く感じた。

表題作「本の背骨が最後に残る」は、同じ本なのに内容に

他「選挙に絶対行きたくない 家のソファーで食べて寝て映画観たい」(『

近年の斜線堂作品には、この手法がだんだん増えてきているんじゃないだろうか。この手法というのは、ある事象について描こうとするとき、そこに問題意識を持っていない側の人物をあえて語り手にすることで強調するという構造のことだ。たとえば

最近では、

もしかしたら斜線堂さんも、このような手法を使ってテーマを裏側から浮き彫りにしようとしているのかもしれない、とわたしは想像している。でもこれもポストトゥルース的に四散していくというか、一読者としての解釈にすぎず、どの作品も読む人によってまったくちがう姿をしているのだろう。

本書『ゴールデンタイムの消費期限』にも、そういった作風に向かっていく変化の

この物語は、規範となるはずの大人に導かれるのではなく、子供たちが互いに助け合いながら、思春期の自意識の闇をかいくぐり、自分の力で大人になっていくという、通過儀礼の時間について、そして一人一人がセルフケアの道に至ることについて、誠実に注意深く描かれていると思う。

ところで、斜線堂さんはデビュー時には性別不詳のイメージを持たれており、のちに女性作家と認知された、という。性別が判明してからは一部の読者から、女性らしさについて指導されたり、擬似的な恋愛対象のような扱われ方をしたりといったことも時にあったようだ。そのことについてエッセイ「二百年後のメアリー・シェリー」(「幻想と怪奇12」)で、

私は女性作家として括られている時、名前を無くしている。誹 謗 中傷も何もかも、本当は私相手じゃなくてもいいのだと理解している。そこに私はいない。尊重される外側だけが砕かれ続けている。そういった時、私はメアリー・シェリーを思う。そこにいなかった女性作家の切実な悲しみと、獰 猛 な怒りに身を浸す。

と、傑作『フランケンシュタイン』の作者でありながら匿名でしかデビューできなかった十九世紀の女性作家メアリー・シェリーを例に取りながら書かれている。この文章には、同じくデビュー時には性別不詳の女性作家であったわたしも強く感情移入し、とても冷静ではいられぬ思いで読んだ。そしてこのような作者の

また、作家の

不条理な中でも考えることを諦めなかった人間は、世界を変えられる力はなくても少し報われたらいいなと思いながら書いています。

とお話しされている。これはさまざまな不条理に気づき、日々考え続けている人から発せられた切実な祈りの言葉ではないだろうか。

この祈りが、次はどのようにねじれて、ブーストし、どのような作品が書かれ、読者としてのわたしたちに届くのだろう? 目が離せない作家がまた一人現れたぞという興奮をいま覚えているところだ。

作品紹介・あらすじ

ゴールデンタイムの消費期限

著 者:斜線堂有紀

発売日:2024年01月23日

才能がない自分でも、生きている意味はあるのか――?

小学生でデビューし、スランプに陥っていた高校生小説家・綴喜文彰。また傑作を書けるようになると誘われ、あるプロジェクトに参加する。向かった山奥には、料理人、ヴァイオリニストなど5人の元・天才たちがいた。彼らのミッションとは、AI・レミントンの力を利用し、天才として世間に返り咲くこと――。借り物の才能で幸せになれるのか? 天才ではない自分に価値はあるのか? 等身大の悩みが胸に突き刺さる、共感必至の青春小説!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322307000519/

amazonページはこちら