日本近世文学の「異色」の最高傑作、初の文庫化。

角川ソフィア文庫より発売中の『男色大鑑』から、巻末に収録されている

同志社大学大学院教授・佐伯順子さんによる解説を公開します!

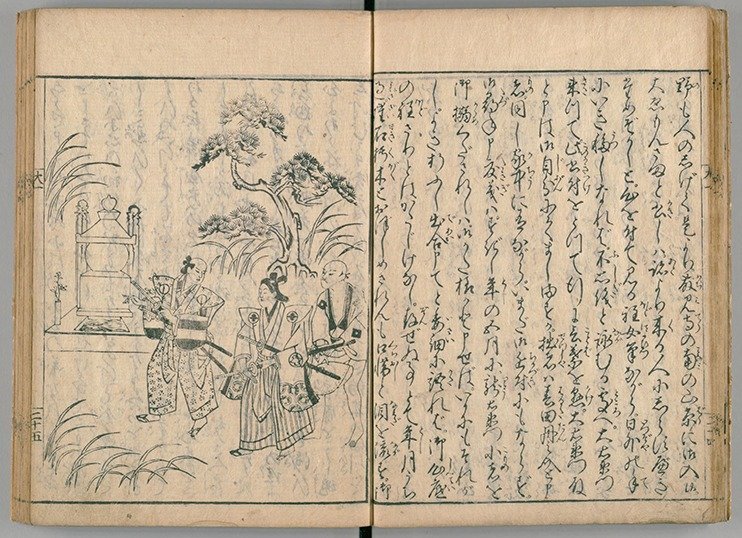

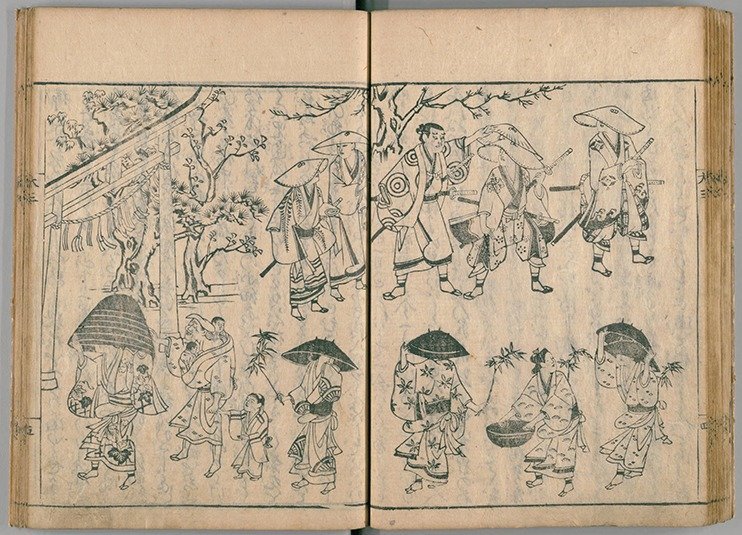

西鶴はそうした時代の恋物語を、『男色大鑑』に生き生きと書き残した。この

ところが二○一六年には「BL漫画」としてコミック版が出版され、新たな現代語訳も登場(染谷智幸・畑中千晶編、『全訳男色大鑑』二〇一八年文学通信)、本現代語訳も復活と、ここへきて脚光を浴びている。私自身が平凡社『太陽』に「美少年尽くし」を連載した一九九〇年当時には、『男色大鑑』もまだマニアックな関心を集めたのみで、連載の単行本も長く絶版となっていたのだが、二〇一五年には平凡社ライブラリーとして復刊していただき、二〇一〇年代における世間さまのボーイズ・ラブへの関心の高まりを痛感している。

訳者の富士正晴(一九一三年~一九八七年)は徳島出身の詩人、小説家で、没した大阪府

「男色」やBLへの社会的関心は、軌を一にして高まっているかにみえるLGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア、クエスチョニング)の権利主張の運動と混同されかねないが、両者は厳密には似て非なるものである。江戸時代の一般的な「男色」は、現代社会でいうLGBTQとは実質が異なるからである。『男色大鑑』には若衆と念者という用語が登場するが、若衆は元服前の少年、念者は元服後の成人男性をさし、男色のカップルは基本的にこの両者の関係で成立する。つまり、おじさんと美少年、この組み合わせが男色の王道なのである。その意味では現代話題の、おっさんが若者に恋する人気テレビドラマをも連想させる。

ただ、おじさんが美少年をかわいがるのだから、『男色大鑑』には現代でいうセクハラ的関係もある。でも江戸時代は身分社会だから、身分が上の殿様には逆らえない。それは本当の男色ではない、身分を越えた恋こそがまことの男色だ! そう信じて、殿様以外の恋人を作って殺されてしまうけなげな少年も『男色大鑑』には描かれる。実は、江戸以前の日本社会で、男色は一般的な習慣であった一方、近世の武家社会においては、秩序維持のために男色は禁止もされたという矛盾した状況であった。ゆえに、男色は「禁じられた恋」のモチーフとしても物語化しやすかったのである。とはいえ、この「禁じられた」という意味は、性倒錯という意味ではなく、あくまでも武家社会の秩序維持という近代とは違う意味であったことに注意したい。

『男色大鑑』には若衆どうしのカップルも描かれるのだが、若衆については特に、美少年であることが強調される。物語的美化という面もあるが、美貌は江戸時代の男色には欠かせないものであった。歌舞伎役者も武家の少年も、しつこいほどに美、美、美……。だからこそ、ビジュアル重視のBL漫画の素材にもなりやすい。

まあ、眺めているだけなら読者には楽しいのであるが、当時の美少年の側からみれば、逆に、

珍しく男どうしで白髪になるまで添い遂げたカップルも、『男色大鑑』には描かれており(第四巻)、「これこそがカップルの

『男色大鑑』が一貫して、女性を醜く価値の低い存在として露骨に

西鶴自身が、かくも極端な女性蔑視思想を抱いていたというよりも、女性の

男性の「ホモソーシャル」という概念は、女性嫌悪と同性愛嫌悪によって特徴づけられるという誤解が一部にあるが、拙著『男の絆の比較文化史』(二〇一五年)でも述べたように、それは正しくない。「ホモソーシャル」という学術的概念を日本に普及した源であるイヴ・K・セジウィックが、「ホモソーシャル」と「ホモセクシュアル」は切れ目のない連続体であり、両者の境界は限りなく灰色であると『男同士の絆』(上原早苗、亀澤美由紀訳二〇〇一年)の序で明言しているとおり、歴史的事実としては、男性の「ホモソーシャル」な空間こそが男性どうしの恋愛と性愛の温床となったのであり、『男色大鑑』はその事実を赤裸々に伝えている。

江戸時代の「男色」は、前述のように、特定の相手と永続的関係を結ぶ結婚というパートナーシップとは全く別物とみなされており、当時の男たちは、結婚は家の存続、子孫の確保のために(仕方なく)女性とするが、恋の

ゆえに、『男色大鑑』の内容は現代のジェンダー平等やLGBTQの権利主張には直結しないが、だからこそ、非現実的ファンタジーとして、ビジュアル的快楽として受けとめられているともいえる。少女漫画が描いてきた少年愛、同性愛について、現代社会における男性同性愛の当事者から、当事者を無視した表現であるとの批判があったように、男色の当事者の誰もが美貌であるわけではなく、芸術的才能に優れているわけでもない。それは、どんな恋愛でも同じことである。しかし、江戸時代の男たちにとって、男色趣味は現世を忘れる美的世界への陶酔であり、妻子がいても自宅に帰りたがらない現代のフラリーマンが夜の街を彷徨うかのような、一種の現実逃避であったともいえよう。BL漫画は結婚や出産という女性に課される役割から女性読者を解放するファンタジーとしての意味を持つが、江戸時代に西鶴を読んだ男性読者も、美少年ファンタジーを楽しむことで、家の継承や子孫繁栄という「家長」としてのプレッシャーから

現代社会のジェンダー平等の対極としての側面も含んでいるとはいえ、日本神話の最初の神々は「衆道」の根源を表しており、男色はやんごとない人の「道」なのであるという『男色大鑑』書き出しの主張は、現代の当事者にも一種のエンパワメントになるかもしれない。神は人間を超越した存在のはずであるから、現世の人間の性別をあてはめるのはおかしいという理屈も、ユーモラスな文体のなかに、宗教への根源的問いを含んでいる。実際、日本神話における最初の三代の神々(「

女性蔑視は西鶴流の誇張やしゃれとして受け流し、美少年のいちゃいちゃや、命をかけた〝純愛〟を、ファンタジーとして楽しもうじゃありませんか、という姿勢が、現代の余裕ある女性読者の思いであろう。西鶴の時代には、男どうしの恋は社会的実践であったが、現代の女性読者にとって、それはまさに過去の美しい物語である。ドイツやフランスの男子校を舞台に、大御所の少女漫画家たちが美少年の恋を描いたとき、海外の男子校は当時の読者にとってはまだ異世界であった。しかし、格安航空券も普及し、海外旅行も一般化した現代の読者にとっては、

さんざん見下していた〝女ども〟の鑑賞の的にされるとは、と江戸の男たちはあの世で悔しがっているかもしれないが、長い表象の歴史において、顔面偏差値重視で〝見られる客体〟に甘んじがちであった女性たちは、今やBLファンタジーにより〝見る権利〟という視覚的快楽を獲得することで、見事に数百年来のリベンジを果たしたのである。

※本文を一部加筆しました。

ご購入&試し読みはこちら▶井原西鶴(訳:富士正晴)『男色大鑑』| KADOKAWA