大藪春彦賞の選考で、候補作の『検事の本懐』を読んだとき、まず感じたのは、「ああ、この作家は、私と似たタイプだな」ということだった。

だから、読んでいて心地よかった。たぶん、選考委員の中で一番感動したのではないかと思う。それは、共感のせいだろう。

作家にもいろいろなタイプがある。ひたすらリアリティーを追求するタイプ。世の中の問題点を暴き出そうとするタイプ。人の心の闇を描こうとするタイプ。

また、逆に人の善意を信じようとするタイプや、世の中に希望を見いだそうとするタイプもいる。

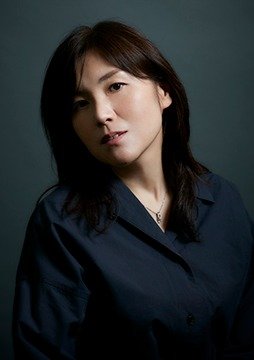

私自身の小説家としての役割は、読み終わった読者が少しでも元気になれるような作品を提供することだと思っている。おそらく、柚月裕子もそういう作家だと感じたのだ。

そして、その作品で、柚月は見事に大藪春彦賞を受賞する。二〇一三年のことだ。

それからの彼女の活躍はご存じのとおりだ。

『このミス大賞』を受賞してデビューして以来、さまざまな方面の作品に挑戦している。そのチャレンジ精神にはおおいに感心する。

『検事の本懐』をはじめとするシリーズでは、東北の地検に所属する男たちの姿を描いた。と、思いきや、『パレートの誤算』では、ケースワーカーとして働く若い女性を描き、『蟻の菜園―アントガーデン―』では、婚活サイト連続殺人事件を追う女性週刊誌ライターを取り上げ、『あしたの君へ』では、見習い家裁調査官補を描いた。『ウツボカズラの甘い息』では、主婦と謎の女性がからむ巨額詐欺事件と殺人事件を扱った。

ここまでご覧になっておわかりのとおり、大藪賞受賞後、彼女は女性を主人公とした多くの作品を発表している。理由は私が知る由もない。

担当編集者のすすめがあったのかもしれないし、周囲の声があったのかもしれない。女流作家はやはり女性を主人公として書くべきだという何者かの思いが、彼女に働きかけたのではないかと思っている。

本人がそう考えたのかもしれない。だがもし、誰かがそれを柚月にすすめたのだとしたら、余計なお世話だ。

彼女は、男性を、しかも中年男性を書いたほうがずっと活き活きとしているのだ。

その証拠に、その後、開き直ったように男性を主人公として書き始めてから、彼女の快進撃が始まった。

昭和の広島を舞台に、マル暴を描いた『孤狼の血』で柚月はさらに注目を集めるようになるのだ。この作品は、二〇一六年に日本推理作家協会賞を受賞した。

『慈雨』では、お遍路をする退職警察官の過去への思いを切々と描き、『盤上の向日葵』では、将棋の世界を舞台に、父と息子の確執、勝負師たちの生き様を描ききった。

そう。柚月の描く男たちは、誇り高く、誠実で、潔く、実に魅力的なのだ。

女性作家である柚月が描く男性は多分にファンタジーだろう。だが、小説とは、多かれ少なかれファンタジーなのだ。現実の男がどうか、というより作家の眼に映った男がどういうものであるかを鑑賞すべきだと思う。

私は、リアリティーを云々するよりも、柚月の想像力と、彼女の眼に映り、心に描く男性たちの魅力を評価したいと思う。

リアリティーを追求するあまり、理想を見失ってはいけないのだ。

ハッピーエンドの小説を評して「世の中そんなに甘くない」という声を聞くことがある。現実の厳しさを書くことも大切だが、「世の中はどうあるべきか」という理想を読者に提示することも、同じくらい大切なのだと、私は思っている。

そして、柚月裕子は間違いなくそれができる作家だ。

ちなみに、先ほど挙げた『あしたの君へ』は、私がとても好きな作品集で、特に「背負う者」は感涙ものだ。窃盗で捕まった少女の動機が泣かせる。

私は常日頃、柚月裕子は動機を書く作家だと言っている。

ミステリ作家もいろいろだ。トリックに力を入れる者、探偵の謎解きに精力を傾ける者、理論を最優先する者等々……。

その中で柚月は動機に力を入れていると、私は感じる。犯人の動機に考えさせられることや、感動することが多いからだ。

動機を書こうとすると、勢い社会のさまざまな問題を描くことになる。彼女が、作品ごとに綿密な取材をしているのがよくわかる。

さて、本書『最後の証人』は、検事シリーズでお馴染みの佐方貞人が主人公だ。発表されたのは二〇一〇年で、検事シリーズよりも早いのだが、物語の時系列的には、佐方が検事を辞めて弁護士になってからが描かれている。

裁判ものは、最後の大逆転が魅力だが、この作品ではさらに、中盤以降まで被告人と被害者の名前を伏せるとか、過去の出来事を公判の進行の途中に挟み込んでいたりとか、いろいろな仕掛けが施されている。

柚月裕子はいつも全力投球だ。この作品もそうだ。そして、それ故に進歩しつづけている。

この『最後の証人』の時代から、彼女はすでに大きく進化を遂げていることも、最後に申し添えておこう。

レビュー

-

特集

-

特集

-

特集

-

特集

-

連載