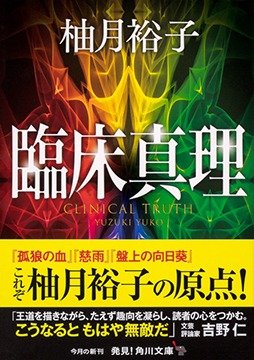

佐方貞人が初登場したのは柚月裕子のデビュー二作目にあたる『最後の証人』であった。この時の佐方は元検事の中年弁護士——いわゆるヤメ検弁護士という立場で、ホテルの一室で起きた殺人の容疑で逮捕された人物の弁護人を務める。依頼人は一貫して容疑を否認し無罪を主張するが、状況は圧倒的に不利だった。だが佐方は法廷で驚くべき真相を導き出す。

この作品の半ばで、佐方が検察官を辞めた事情が明かされる。その際に「真実を暴くことだけが、正義じゃない」と言う上司に向かい「あんたが言う正義は何だ。俺の正義は、罪をまっとうに裁かせることだ」という、本シリーズを貫くことになる佐方の信条が表出する。

この裁判はかつて佐方が任官していた地で開かれ、彼の後輩にあたる若い女性検事と争う。検事の使命感に燃える彼女は「罪人は裁かれなければなりません」と佐方に告げる。裁判が終わった時、佐方はかつての上司にぶつけた言葉を女性検事に返す。

裁判の目的は事件の真相を明らかにすることだ。裁判は検察官や弁護士のためにあるんじゃない。被告人と被害者のためにあるんだ。罪がまっとうに裁かれれば、それでいいだろう

罪人を裁くというが、いま被告が裁かれる罪が、まっとうに裁かれるべき罪であるのか。それが問われていたのが実は『最後の証人』のテーマであり、佐方の弁護にあった真意なのだ。トリッキーな真相が暴かれる法廷シーンに目が向きがちだが、キャリアの浅い作家が、佐方のようなキャラクターを造形し、法の理想の追求を作品の根底に据えていたことに感嘆した。

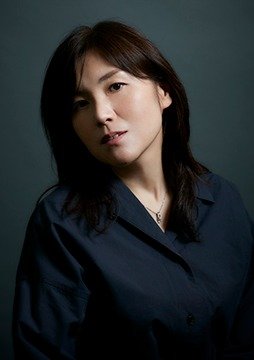

その後『検事の本懐』『検事の死命』と、シリーズは検事時代の佐方を描くようになった。その経緯については二十五ページからのインタビューをご覧になっていただきたいが、どの作品にも、相手を問わず忖度とは無縁に、先の信条を貫き通す佐方の姿を見ることができる。

本書『検事の信義』は六年ぶりに刊行されたシリーズ四作目となる作品集だ。白眉となるのはやはり、雑誌に掲載されて間もない中編「信義を守る」だろう。

中年の息子による母親殺し。それが公判部の佐方の元に回ってきた事件だった。だが佐方は供述の一部に疑問を持ち、送致した先輩検事の面目を潰すことも厭わず、自ら息子の取り調べと再捜査に乗り出す。

誰もが納得する事件のはずだった。認知症を患った母親の介護疲れと生活の困窮。本人の自供もあり、動機にも証拠にも疑問の余地があるとは思えなかった。だが佐方はただ一人、ある事実に目をつける。母親の遺体が発見された二時間後に息子は隣町で逮捕された。逃亡をはかったというのに、なぜ二時間で五キロ程度しか離れていない場所にいたのか。

佐方の取り調べに同席した増田事務官は息子に同情的だったが、その印象が変わっていく。実は息子の身勝手さが招いた事件だったのではないかと。だがその考えは、佐方とともに足を使った捜査に取りかかると再び反転する。親子の周囲で息子のことを悪くいう者がいなかったのだ。やがて佐方は息子の供述に隠された真意を探り出すことに成功する。やがて裁判は結審するが、その際に被告である息子が絞り出した一言に胸を打たれずにはいられない。人の心の動きを重視するという作者の思いが凝縮した一言であり、この一言があってこその幕切れであった。

このほか、窃盗容疑で逮捕された事件の裁判で、被告に無罪を論告する「裁きを望む」、証人の供述の齟齬から事件が思わぬ展開を見せていく「恨みを刻む」、佐方の信念が珍しくも揺れ動く「正義を質す」の計四編が収録されている。

あらためて振り返れば、佐方シリーズは第一作から完成の域に達していた。だが本書を読めばまた一段と進化したことがわかる。柚月裕子の歩みと軌を一にした看板シリーズへの期待は、ますます高まるばかりだ。