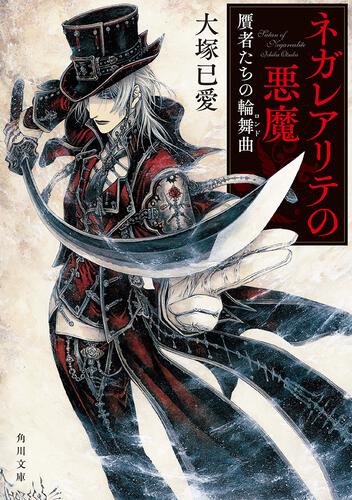

◎第4回角川文庫キャラクター小説大賞《大賞》受賞作!

小路幸也氏、高里椎奈氏が選考委員を務める角川文庫キャラクター小説大賞。その第4回の受賞作が4月と5月に2ヶ月連続で刊行されます。第1弾ではその世界観造形が選考委員から絶賛を受けた、大塚已愛さんの『ネガレアリテの悪魔』(受賞時タイトル「夜は裏返って地獄に片足」)が4月24日に発売となります。美形×人外のコンビが謎に挑む冒険活劇、是非ご注目ください!

* * * *

第一話 Alea iacta est.

「この絵は止めた方がいい。君もわかっているだろうが、これは贋作だ。一シリングの価値もない」

不思議な目の色をした青年は、少女へ向かい、そう告げた。

それは、事実だけを告げるような声だった。

一八九五年、秋。大英帝国・ロンドン。

その日エディス・シダルは、ブルームズベリーに出来たばかりの画廊を訪れていた。大英博物館やロンドン大学のあるこの地区は、文教施設が集まる場所として知られており、画廊も多く建ち並ぶ。

「ようこそお越しくださいました。本日はどのようなご用件で?」

「父の使いで、在英フランス大使に贈る絵を探しています」

中に入るなり店員に声をかけられたエディスは、素直に父の名刺を差し出して用件を告げた。

エディスの父親は、ハンズベリー男爵であると同時に凄腕の外交官でもある。語学に堪能で、交渉の名人でもあり、父が秘密裏に行った外交によって、何度ロシアとの衝突が食い止められたかわからない。英国とロシアはグレートゲーム以降、不倶戴天の敵であり、今もなおアジアでは火種が燻っていた。更には新興のドイツ帝国も虎視眈々とアジア進出を狙っている。対独関係が緊迫感を帯びてきているからこそ、フランスと英国は友好関係をしっかりと固めておかなければならない。大使の機嫌とりも外交官の大事な仕事だ。

しかし、父親は仕事一辺倒な人間であるため、芸術への興味が一切ない。男爵としての嗜みと興味は、専ら狩猟と競馬に向けられている。骨董趣味の母方の祖父とは大違いだ。そのため、各国の要人に何か贈り物をするときなどは、絵心のあるエディスが代わりに美術品を見繕う。

折悪く画廊の主人は別の客の応対をしていたため、店員の勧めもあり、エディスは主人の体が空くまで店内を見て回ることにした。

エディスは絵が好きだ。幼い頃は画家になりたかったほどである。画家になる夢が潰えた今も、絵画に対する熱意が冷めることはない。

画廊には各々特有の色があり、主人の好みによって品揃えにも偏りが出る。この画廊は、唯美主義とエキゾチシズムが得意なようだ。最近流行の印象派も数点ある。

数ある絵の中でも、エディスが特に心惹かれたのは、河鍋暁斎という作者の日本画だ。小鬼や妖精のように見える異形の怪物が力強い筆致で描かれているかと思えば、エキゾチシズムに満ちた女性の絵は優美で美しい。伸び伸びとした筆致は、まるで大空を征く鷹のように濶達だ。こんな線が描ける人間は、どれほど心が自由なのだろう。羨ましい思いでそれを見つめていた。

日本画を堪能し、次は何を見ようかと視線を廻らせると、ふと、部屋の奥で、微動だにせず一枚の絵を観ている人影に気が付く。

すらっとした、頗る長身の男性だった。

筋肉隆々というわけではないが、さりとて痩せているわけでもない。細身で錆色の三つ揃いを着て、頭にはケンブリッジ・ハットを被っている。上着越しにもよくわかる、引き締まった背中をした素晴らしい体だ。ステッキの類いは持たず、かわりに肩から四フィート(一フィートは約三十センチ)ほどの細長い筒状のケースを提げている。後ろ姿しか見えないせいで、顔形はわからないが、襟足にかかる白に近いプラチナ・ブロンドの髪が目を惹く。

しかし、何よりもエディスを惹きつけたのは、美しい体でも輝く白金の髪でもなく、その立ち姿だ。人間は、足にこそ気品が出る。十三歳の時にマドリッドでベラスケスの《フェリペ四世図》を見たときから、エディスはそう確信していた。

ベラスケスは加筆修正をよく行ったが、特にこの絵は顕著で、何度も描き直した跡がある。最初はフェリペ四世を大股に描いていたものの思うところがあって、加筆の果てに今の気品ある閉じた足に描き直したという。その変更があったからこそ、ベラスケスのフェリペ四世はエレガントで気品ある王として鑑賞者の目に映る。

目の前の青年は立ち方も実に綺麗で、真っ直ぐに伸びた膝は勿論、ぴんとした背筋がスタイルの好さを際立たせていた。肉体に統制が取れていて、画家として思わず描きたくなるような、そんな姿をしている。

美しい姿勢を保つ彼の視線の先が気になり、エディスは真っ直ぐ画廊の奥へと足を運んだ。それなりに雑音がある中なのに、自分の足音が妙に大きく聞こえる。

しかし、男性はこちらを振り返ることもなく、じっと絵に集中しているようだ。それを良いことに、エディスは彼の斜め後ろに立って、同じ絵を静かに見つめた。

つい最近発見されたという触れ込みの、十七世紀の大画家ルーベンスの未発表作品だ。結婚式の祝いに興じる庶民を描いた農村画で、この画廊の目玉商品の一つである。《婚礼の日》という短いタイトルが印象的だ。

ルーベンスは弟弟子のヨルダーンスとは異なり、風俗画を描いたことがない――そう考えられてきた。彼は宗教画や歴史画、そして神話画の巨匠であり、決して庶民の生活に目を向けることはなかった画家である、と。

しかし、この作品はその「空白」を埋める絵だった。大発見と言っていい。

ルーベンスの未発見の絵、しかも風俗画であれば、購入金額は数千ポンドを下るまい。本来ならば国の美術館に収蔵されるべきもので、個人の画廊で扱うような代物ではなかった。それだけで、この画廊の主人の実力が窺える。

五フィートほどの高さの絵は、ルーベンスの特徴を非常に濃く表していた。一目見ただけで、作者が誰か素人にもわかるはずだ。

友人や両親、召使いまでを巻きこんだどんちゃん騒ぎは、結婚式の絵に相応しい幸せそうな空気と狂乱、そして滑稽さに満ちあふれている。皆が笑い合い、飲み、喰い、若い夫婦への祝福を行う、明日への希望を高らかに歌い上げた絵でもある。小道具として描かれている色取り取りの花々も、とても瑞々しく、繊細で美しい。

登場人物の中で唯一、花冠を被った花嫁だけが後ろ向きだが、きっと幸せに微笑んでいるのだろう。賑やかで楽しげで、非の打ち所のない幸福な絵だ。

しかしエディスは、不思議な違和感を覚えていた。この絵は、色のおさまりが悪いというか、どこか洗練されていないように感じられる。

当時の画家によくあることだが、ルーベンスは自分の工房で仕事を請負っていた。つまり、一人ですべてを仕上げるのではなく、構図と仕上げ、メインの人物を画家本人が、背景や建物などを弟子達が分担して描いていたのだ。外交官としても多忙だったルーベンスが生涯に二千点以上の作品を生み出せたのは、このおかげである。

工房式の場合、弟子が描いた部分が多いほど値段が下がり、逆に画家本人が描いた部分が多い絵は吊り上がる。中には、画家が署名のみしか手を加えていない絵もあるほどだ。それ故、真作であってもルーベンスらしからぬ絵というのは、どうしても生まれてしまう。とはいえ、仕上げだけであろうと画家本人がかかわっていれば、作品には画家独特の輝きが必ず宿るはずなのだ。

《婚礼の日》からは、いわゆる『本物』と呼ばれる絵にある、強烈な画家の個性を確かに感じる。けれど、それはルーベンス特有の黄金の輝きとは全く違う、闇の輝きだ。この作品には、ルーベンスらしからぬ奇妙な闇がある。

今までエディスが観た彼の作品は複数あるが、卓越した画力によって、闇に潜む恐怖や神話の愛憎が巧みに描き出されていたものもあった。しかし、それらはすべて鑑賞のための美的に作り上げられた闇だ。見る者の肌を粟立たせる、作者の内面から湧き出るようなものではない。

けれど《婚礼の日》には、絵の向こうに、寒気がするような敵意が潜んでいる。結婚式を描いているのに、予期された幸福を裏切るような、そんな不安が微かに滲む。

ルーベンスの絵にあるのは常に、祝福と幸運の光だ。恐怖や悲劇は、すべて演出されたものの筈だった。彼は、光の作家であったから、カンバスに闇を作ることは出来ても、闇を込めることはまず行わない。その筈なのに――。

「どうしてかしら。この絵はまるで、怒りと羞恥に引き裂かれているよう……」

絵を凝視していた男が、呟きに反応して振り返る。その面立ちはエディスが想像していたより若く、彼女と同じか少し年上に見えた。

青年の瞳は、不思議な色をしていた。紅玉を嵌め込んだような深紅。茫としているくせにどこか憂いを帯びている。静かな光を湛えるその目は、何かの痛みに耐えているようにも思えた。

この青年は、誰かに似ている。それが誰かを思い出すことが出来ぬまま、エディスはその目に見惚れていたが、すぐに我に返った。まじまじと男性の姿を見つめるなど、不躾だと反省する。

「ごめんなさい。鑑賞の邪魔をしてしまったかしら」

慌てて謝罪すると、青年は頭を振った。動じた様子もなく、無表情に低く言う。

「いいや、別に。こちらこそ、急に振り向いてすまない。わかってしまう者がいるとは思わなかったから」

声までも無感情で素っ気ない。けれど、拒絶されているようではなさそうだ。

「あの……今、貴方が言った、『わかってしまう』って、一体何のことかしら? 貴方も、この絵から何かを感じたの?」

エディスの問いに、青年が微かに目を瞬いた。無表情なのは変わらないが、やはり、彼も何か思うところがあったらしい。黙って待っていると、少し考えるようなそぶりをしたあと、短く答えた。

「……この絵自身が己を呪い、且つ羞じている、ということを」

随分詩的な表現だが、この青年がロマンチストであるようには到底思えない。何処までも地に足が着き、事実しか言わないような、そういう所が強くあるように見えた。

確かにエディスには、青年の言う『己を呪い、羞じている』という表現がしっくりくる。この絵からは強烈な敵意の他にも、どこか縮こまっているような雰囲気を感じられたからだ。

「私には、この絵が何かに怒っている一方で、誰かに助けを求めているようにも思えるけれど、貴方にもそう思えるの?」

青年が茫とした目のままでエディスを見つめ、小さく頷く。

「君は随分と絵に詳しいようだが、ここの画廊の関係者だろうか」

店員かと訊かない理由は、明らかに言葉遣いと服装が身分の高い淑女のものであるからだろう。

「いいえ。私はただの客よ。贈り物の絵を買いに来たのだけれど、ご主人が忙しいから、しばらく待ちぼうけをくっているの」

エディスの言葉に青年はなるほど、と頷くと、少し思案するように目を瞬かせ、ぽつんと言った。

「だったら、この絵は止めた方がいい。君もわかっているだろうが、これは贋作だ。一シリングの価値もない」

当たり前のことを当たり前に告げている、何の他意もない物言いだった。

突然に告げられた「贋作」という単語に、エディスはどきりとする。思わず彼に訊き返す。

「それは一体、どういう意味なの?」

「そのままの意味だ。この絵はルーベンスの真作ではない。精巧な贋作だろう。だから、絵が己を羞じて、畏縮している。君の目に、これが助けを求めているように見えるというのなら、おそらくはそういう理由だ」

氷のような声だった。無感情も極めると、温度さえ失うらしい。半ば茫然として、エディスは呟いた。

「この絵が贋作ですって? そんな……」

画廊では持ち込まれる有名作家の絵を、必ずその画家の研究の第一人者による真贋鑑定にかける。彼等が本物だと判断したものが、贋作であるわけがない。しかし、この絵の違和感を表現するのに、実に最適な言葉だった。

何より青年の言葉には不思議な引力がある。物静かな声は勿論、憂いを帯びた目には、どこにも嘘がないように見えた。彼が言うのであれば、きっとそうに違いないと信じてしまう。少なくとも、エディスは信じたいと心の何処かで思ってしまった。

けれど、二十歳そこそこにしか見えない青年が、はたして専門家も見破れなかった贋作を見抜けるものだろうか。

「……真実だ。証明もできる」

エディスの疑念を見抜いたのだろう、青年は無造作に腕を上げ、絵を指差した。淡々とした、銀色の声が鼓膜を揺らす。

「まずは絵の表面の細工から説明しよう。ごくごく薄く、樹脂――おそらくフェノール樹脂が塗られている。カンバスの具合から見て、炉で一定時間加熱もされているようだ。これはアルコール鑑定法への対策だろう。大部分は加熱で絵の具と融合したようだが、溶け残りがここに在る」

青年の指差す箇所には、確かにニスとは異なる光の反射が見て取れた。目を凝らせば、つやつやとした、琥珀のようなとろみがあるのもはっきりわかる。

絵画の真贋判定で最も多く用いられる方法は、アルコールを浸した綿で絵画の表面を拭く、というものだ。贋作は大体が短時間で制作されるため、絵の具が生乾きの場合が多い。アルコールで拭いたとき、新しい絵は色が落ちるため、贋作と判断できるのだ。それを防ぐために樹脂を塗り、カンバスを焼いたのだろう。

「これは……」

言われて初めて気付いた痕跡に、エディスの喉から戸惑いの声がこぼれる。このとろみは、確かに十七世紀の絵画にはありえない。

青年の指がしなやかに動き、今度は絵の表面に出来た罅(ひび)――クラクリュールを指差した。クラクリュールの隙間には黒い埃が入り込み、そのせいか、絵の具がすこし浮いている。まるで書物を読み上げるような調子で、青年は言葉を紡ぐ。

「次に、表面のクラクリュールだ。これは経年劣化で入ったものではない。新しく描かれた絵を古く見せるため、フェノール樹脂を塗ってから、一度絵を炙って出来たものだ。絵を炙ると樹脂によって画布が縮み、クラクリュール風の罅ができる。一方で、そのパターンはどうにも平均的であるから、おそらく焼く前にローラーで表面を割れやすくしておいたのだろう」

クラクリュールとは、古い絵画の表面に見られる非常に細かい特徴的な罅割れのことだ。その原因は、乾燥と経年劣化によって絵の具が弾力性を失い収縮することと、木枠の緩み、あるいは板の反りのために貼られている画布の張力が変化することの二つがある。本来はクラクリュールを人工的に作ることがとても難しいため、絵画の真贋鑑定にも大きな役割を果たしている。

しかし、青年の言うとおり、この絵のクラクリュールは妙に均衡が取れていた。たわみからの発生とは異なる罅だ。

エディスは青年の目の鋭さに酷く驚く。まるで警察の鑑識だ。しかし彼は、相変わらず無表情のままだ。今度はカンバス全体を俯瞰するよう、低く言う。

「……贋作の証明は他にもある。クラクリュールの間に埃が詰まっているように見せかけるため、コーヒーの中にカンバスごと漬け込んでいたようだ。十七世紀の絵にしては、カンバスの色にセピアが濃い」

「コーヒーですって?」

意外な単語に、エディスは思わず絵を見つめ直した。カンバスは確かにセピアをまとっていたが、これは経年劣化の類いとは違うのだろうか。

「この国のコーヒーには大抵チコリが混ぜてあるから、それが埃を閉じ込めて、画布を古い風合いに変化させるんだ。ローストしたチコリは埃を引き寄せ、乾くまでの短い間でクラクリュールに墨入れをしたような風合いを生み出す。一石二鳥だ」

英国で流通しているコーヒーは、チコリなどの混ぜ物が合法とされている。チコリの根をローストするとカラメル色になり、コーヒーに味と香りがよく似たものが出来るが、やはり偽物は偽物で、まったく美味くない。そのうえ、チコリ入りのコーヒーは、砂糖を入れなくても妙にべたつく。あの粘りが罅の中に入り込めば、確かに古い埃の詰まった感じが出せるだろう。

エディスは青年の言葉に感心することしか出来なかった。まるであの名探偵シャーロック・ホームズのように見事な解説だと思う。

青年は僅かに目を細めると、微かに首を振る。

「……気の毒なことに、この絵は最初から贋作として作られた。故に、絵そのものも、己を呪い、羞じている。だから君は、絵が引き裂かれていると感じたのだろう」

無感情だった青年の声に、はじめて感情が篭もる。同情を感じさせる声音だった。

エディスは改めて青年を見つめた。じっと作品を眺める彼の目に滲むのは、深い憂いと哀しみだ。寄る辺のない子供のような、そんな目だった。こんな目をする人間を、エディスは他に知らない。

《婚礼の日》が贋作であることを、画廊の人間は否定するだろう。けれど、彼の言葉が真実だと、確信に満ちた思いを抱いていた。

エディスは、自分の直感を信じる。正確に言えば、自らの心の暗闇――心の沼に咲く、蓮の花がもたらす確信を信じている。

人の心は複雑で、沼に似ている。清澄な上澄みが普段の自分だとしたら、暗い淀みの泥の部分は本能だ。心という沼の底で芽吹き、本能という泥の中から花を咲かせるその蓮は、自分でもどうにもならない感性の囁きだった。

その感性の花が囁くのだ。

――彼の言葉は真実であり、この絵は己を羞じている、と。

しかし、エディスの口から飛び出したのは、思いとは矛盾する言葉だった。

「……でも、私は、この絵が贋作でなければいいと思っているわ」

青年が表情を僅かに変えたものの、あまりにも僅かすぎて、エディスには心情を読み取ることができない。ただ、確かに彼の心が揺らめいたことだけはわかる。

だから、言葉を選んでゆっくり告げた。

「貴方を信じていないわけではないの。貴方の説明は理路整然としていた。私が絵を見て感じた違和感を綺麗に言葉にしてくれていたわ。納得もした」

「……では、何故君は、この絵が贋作であることを否定するんだ?」

青年の問いに、エディスは微かに口元を笑みの形に吊り上げた。無理やりに笑顔を作って、そして、言う。

「この絵が贋作だとはっきり証明されたら、きっと処分されてしまうもの。それはあんまりだわ。だって、絵そのものには何の罪もないのだから」

この絵を生み出したのは、人間の欲だ。罪は人間の側にあって、絵にはない。しかし贋作だと判明すれば、必ず破壊されるか、或いは何処かに封印されるだろう。

贋作は、あってはならないものだから。

けれど、それは不公平だ。悪いのは贋作を作った人間なのに、その罪を背負うのは絵の方だけ。それでは、割に合わなすぎる。

エディスの言葉に、青年が一瞬、何かを言いかけた。しかし、思いとどまったように口を閉ざす。そうして一拍の間を置くと、彼の言葉はまた無感情に戻っていた。

「確かに、それ自体は罪を犯したわけではない。けれど、贋作は生まれてきたことが、そもそも罪だ。自分のものでもない罪を、未来永劫、この世に在る限り背負い続けるくらいなら、いっそ破壊された方が、救われるのではないかと僕は思うが」

――生まれてきたことが、そもそも罪。

随分と身勝手な言い分だ。それは人間の見方であって、破壊される絵自身の考えではないはずだ。

けれど、エディスは彼の言葉を聞いても何故か怒りを感じなかった。どこまでも無感情な青年の口調の裏に、奇妙に切実なものを感じたからだ。存在することが許されないと語りながら、誰かに許しを求めている。そして、その矛盾する祈りのような感情は、エディスもよく知っているものだ。

ふいに、脳裏に一枚の絵が蘇る。この青年が誰に似ていたか、ようやく思い出した。

――この人の目は、ドラクロワの《怒れるメディア》のあの子に似ているのだわ。

夫の裏切りにより、怒りに狂った母に殺されようとしている二人の子供のうちの一人、昏い目をした黒髪の幼子に、この青年は似ているのだ。解説書などでは、その子供は短剣の切っ先を見つめているとされるが、エディスにはカンバスの向こう側にいる鑑賞者を糾弾しているように見えた。

母に殺されることを悟り、救いを求めても、誰も手を差し伸べることはない。目の前に突きつけられた黄金の短剣の切っ先が、やがて自分の体を引き裂くという現実に打ち拉がれた、あの眼だった。

諦念の色と、何も出来ない鑑賞者を糾弾する、光。

エディスには彼にかける言葉が見つけられなかった。思わず青年の緋い眼を見つめるが、すぐに視線を逸らされてしまう。

傷口にようやく張られた薄皮に触れるような、奇妙な緊迫が続く。ぱつりと音がして、それが破れてしまったら、彼は、そしてエディス自身も、どれだけ傷ついてしまうのだろうか。

自分が傷つくのは構わない。けれど、この人を傷つけてしまうのは嫌だった。これほど憂いを帯びた眼差しを持つ人に、あらゆる言葉から血を滲ませているような人に、また新しい傷をつけたくはない。

無限のような沈黙を破ったのは、遠くから聞こえてきた至極呑気な声だった。

「申し訳ございません、お客様。お待たせしてしまいまして……」

振り向くとパーティションの近くに、画廊の主人らしき男が立っている。小太りの、穏やかそうな中年の男だ。そちらに気を取られている間に、青年はエディスから無言のうちに離れてしまった。画廊の外へ向かおうとする彼を、慌てて呼び止める。

「あの、私の名前はエディス。エディス・シダル。貴方は……」

せめても、名前だけでも訊きたかった。青年は振り向きもせず、別れの挨拶のように軽く手を上げた。

「……サミュエル」

それが名なのか姓なのかは教えてくれぬまま、サミュエルと名乗った青年は画廊を出て行く。その背には明らかな拒絶が感じられて、引き下がるしかなかった。

エディスは未練を断ち切り、主人のもとへ戻る。サミュエルとは、この場限りで別れた方が良い、そう判断したからだ。あの祈りのような真摯さに応える術がないのであれば、彼を追いかける資格はない。

「今の青年はお知り合いですか?」

主人の言葉に、エディスは出来るだけ素っ気なく首を振る。

「いいえ。《婚礼の日》について、少し話をしていたんです」

「なんと! それはお目が高い! どのようなお話ですかな?」

《婚礼の日》という単語を聞いて主人の目が光るが、エディスは気付かない。

「特に大したことではないですよ。ルーベンスが庶民の生活を描くなんて信じられない、という話ですから。本当に素晴らしい発見ですわ」

贋作だ、とサミュエルが断じたことは言わなかった。そうした方が良いと思ったからだ。ついでにお世辞も言ってみると、主人は気を良くしたようだ。

「だから、この《婚礼の日》は素晴らしいのですよ。ルーベンスには工房作品も含め、二千点あまりの絵が残されておりますが、その中で庶民の生活を描いた絵は一枚もない。しかし師であるアダム・ノールトや弟弟子たちは、貴族からの依頼で数多くの豊かな庶民の生活を描いていますからね。ルーベンスもそのツテで、絵を依頼された可能性が非常に高い。この絵はタッチから推測するに、ルーベンスの工房作品でしょう。それ故、いささか『らしく』ない部分もあるのですが、しかし、絵の構図といい、サインの書き方といい、ルーベンスの特色はかなり濃い」

上機嫌な様子で、過剰なまでに饒舌に絵の正当性を並べる主人の言葉に、エディスは静かに頷く。さらに気を良くした主人は、決定的な証拠でもあるかのように、得意げにこう言った。

「《婚礼の日》には今、国内外の美術館をはじめ、山ほど問い合わせが来ているのです。最終的には競売にかけることになるでしょうが、一体どれほどの価値になるかわかりませんな。実はさるロシア貴族から入手したのですがね。掘り出し物でしたよ」

「……そうですね」

絵の価値よりも絵の値段を強調する主人に、エディスは敢えて逆らうことはしなかった。代わりに改めて用件を告げる。

「今回は父の使いで、フランス大使にお贈りする絵を探しているのです。何か良さそうなものを見せて頂けませんか?」

些か性急に話題を変えたのは、あの青年との会話を他者に詮索されたくなかったからだ。あの絵が贋作だと話したことは、二人だけの秘密にしておきたかった。

そもそも美術界に何の力も無いエディスが、贋作だと糾弾したところで何も始まりはしない。鑑定した人間の名誉を守るために、封殺されるのは目に見えていた。封殺どころか、一笑に付されるのが関の山だろう。

「畏まりました。カタログもありますから、応接室にご案内いたします。贈答品ならば、風景画が無難でしょうかな……」

主人は話題転換にあっさり乗った。商売の話の方が、絵の話よりも好きらしい。

主人に案内されながら、エディスは、ふと、またサミュエルと会えるだろうかと思った。別に会ったところで、何かが変わるわけでもない。けれど、別れ際、彼に何も言ってやれなかったことが、ほんの少しの後悔だった。

その後悔は、棘が刺さった痛みと何処か似ていた。

時刻は午後四時を回ったあたりか。ミューディーズ本店まで出かけたエディスは、帰り道に画廊に寄ろうと思い立った。例のルーベンスの贋作を見たいと思ったからだ。ここはミュージアム・ストリートとニュー・オックスフォード・ストリートの角なので、あの画廊にはほど近い。店を出て、そのまま西へ進めばすぐ辿り着く。

ミューディーズとは、ロンドンを中心に展開する貸本屋だ。一ギニーの年会費さえ払えば、一度に一冊、年に何回でも本を借り出すことが出来る。この時代、本はとても高価だ。三巻セットの本を新品で買った場合、一ギニー半もする。これは労働者階級の半月の給料とほぼ同額だ。そのため上流階級でも、読書には当たり前のように貸本屋を利用する。

不思議な青年、サミュエルとの出会いから三日が経った。

たった三日前のことではあるが、エディスは落ち着かない日々を過ごしていた。胸の奥に刺さった棘が時折疼き、毎晩不思議な夢を見る。

内容は目覚めると忘れてしまうが、夢を見たという記憶は残っている。目覚める度に妙に心がざわめいて、ひどく遣る瀬無い気分になるのだ。

その原因が画廊で見た絵と、あの青年にあるのは明白だった。自分には関係が無いことだと思いはするが、どうにも気になる。

こんな気分のままで過ごすのは嫌だった。サミュエルと名乗った青年と、もう一度《婚礼の日》の話がしたい。何故かはわからない。別れる間際の、血が滲むような空気の記憶のせいかもしれない。

エディスはたった一人で街中を俯き歩いた。

男爵家の令嬢が供も連れず、街を歩くのは異常である。けれど、エディスはいつも一人だ。両親もそのことに何も言わない。彼らは貴族の常識よりも、娘の意思を尊重してくれている。それは、放任主義なわけではなく、むしろ深い愛情ゆえだ。

両親はエディスの為に一人歩きを黙認し、エディスもそれに甘え、互いに互いの負い目を軽くする。ある意味で異様な関係だった。

この歪さは、エディスの微妙な立場に由来する。

エディスは表向きシダル家の長女だが、実際は両親の子ではない。父の姉の、忘れ形見だ。実母はエディスを産んだ折、産褥で他界した。赤ん坊の父親が誰か、最後まで口にすることはなかったという。今の両親は、そんな姪を引き取って、まるで実の娘のように大事に大事に育ててくれた。

十五歳になるまでロンドンではなく祖父の城で育てられたのも、幼い頃は病弱だったエディスの体調を気遣う意味もあったが、それ以上に世間から彼女を守るためだった。母を亡くし、父がわからぬため、世間は口さがなく、エディスの実父について様々な男性の名前が噂された。世間の無責任な好奇心で幼子が傷つくことを怖れ、両親はロンドンを遠く離れたカーライルにエディスを預けることを決めたのだ。

そして、祖父の城での暮らしが、今のエディスを作っている。

祖父の城には代々集められた美術品や骨董品が山とあり、すべてがエディスの友だった。祖父は孫娘に愛情を惜しみなく注ぎながら、美術品についての知識もたっぷり注いだ。成長とともに体調が安定してくると、フランスやイタリア、果てはロシアにまで彼女を連れ、各地の美術館を共に巡った。

エディスが絵を愛するようになったのは必然だろう。

そんな彼女が自身の出生の秘密を知ったのは、数ヶ月前に行われた女王陛下へのお目見えの日だ。貴族の子女は、十八歳の誕生日が近づくと、淑女になった証として女王陛下に謁見する。一種の成人の儀のようなものだ。

女王にお目見えする少女には、必ず宮廷による身元確認が行われる。通常は貴族の子女なのだから、何も問題は起こらない。ただ、両親との関係を確認されるだけだ。

しかし、エディスの場合は少しばかり勝手が違った。ハンズベリー男爵夫妻の実子ではなく、養女という扱いだったからだ。赤の他人から告げられるくらいなら、と謁見の前に両親が教えてくれた秘密は、エディスに大きな衝撃を与えた。あまりに思いもよらぬ言葉だったからである。

両親も二人の兄たちも、十八年という長い間、養女だと気付かせないほどに、本当の家族として愛していてくれた。彼らの思いやりに嘘偽りはなく、そのことは、感謝してもしきれない。エディスもまた彼らをとても大切に思っている。

だからこそエディスは、養女である自分の存在――幸せな一家に、ただ一人、偽りの家族が交じりこんでいたことを許せない。

不慮の事故で実親を亡くし、その上で今の両親に引き取られたならば、そんなことは思わなかっただろう。しかし、エディスは父無し子だ。上流階級の未婚の女性が、誰ともわからぬ男の子を孕み、産む。それは、家の名誉に関わる重大事でもあった。

父親がわからないことに、エディスの責任はない。けれど、父無し子を世間がどう見るかは知っている。もしエディスの素性が知られたら、父親は政敵に攻撃されるかもしれない。兄たちだって、父無し子の従妹を妹と呼ぶことで、不利益を蒙ることがあるだろう。血の繋がりを異様に重んじる貴族階級では、父親が解らない娘の存在は恥でしかない。

エディスは、それが怖い。

自分が蔑まれるのは嫌だけれど、まだマシだ。我慢できる。しかし、自分の存在がシダル家に、あの優しい家族に不利益を与えてしまうことは、何よりも怖い。

そうなる前に自分の存在を無くしてしまいたい、と思うときがある。

――生まれてきたことが、そもそも罪だ。

画廊でサミュエルが言ったとおりだ。選択権がなかったとはいえ、生まれてきたことがそもそも罪だった。あの、贋作と同じように。

いっそシダル家の人々が自分を嫌悪してくれていたら、悩まずにすんだかもしれない。自己嫌悪と屈折した心を抱えながらも、他人の優しさに甘えて生きている。その現状がまた、エディスを苦しめていた。

供も付けずに一人歩きするのは、世界から居なくなれれば良いと願うがゆえだ。

不慮の事故に巻き込まれ、そうして死んでしまえたなら。きっと家族もあきらめがつき、すべてが丸く収まるはずなのだ。

日常の中で事件や事故に巻き込まれる可能性は、ほとんどないことはわかっている。エディスとて、死にたいわけでは決してない。しかし、無茶をしなければ去らぬ心の痛みがある。それを和らげるために、子供じみたわがままで両親に心配をかけながら、ありもしない解放を求めてしまう。実にくだらない屈折だ。笑い話にもならない。

自分の存在を呪い、羞じる。《婚礼の日》を見たときに走った痛みは、エディスがいつも抱えている衝動に似ていた。

だから、あの絵をもう一度見たいのだ。

サミュエルに会いたい理由もおそらく同じだ。彼ならば、エディスの苦悩に何か答えを与えてくれる、そんな期待があった。

彼は、贋作は「破壊された方が、救われるのではないか」と言った。それは、理解がなければ出てこない言葉だ。贋作を理解する彼は、家族の中に入り込んだ偽物を、どう思うのだろうか。そんなことを考えながら黄昏時の街を歩くうちに、エディスは目的地にたどり着いた。

秋の日没は存外早い。五時前だというのに、あたりは薄闇に沈んでいる。ガス燈に火を灯す人夫はまだ来ていないらしい。道に人通りは殆ど無く、ミューディーズを出てからすれ違ったのは一人だけだ。

画廊の扉を開けた途端、絵画特有の香りが鼻腔を擽る。エディスの好きな匂いだ。

少し気分が高揚し、中を覗き込んだエディスだったが、ある違和感に首を傾げた。

一般的に画廊の終業時刻は、七時過ぎであることが多い。しかし今は、まだ五時前にもかかわらず、店内が暗いのだ。絵に強い光は大敵だが、夕刻なのに一切照明を点けていないのはおかしい。仮に今日が休業日なら、入り口に鍵が掛かっている筈だ。

エディスは妙な胸騒ぎを覚え、そのまま画廊の中に足を踏み入れた。薄ぼんやりした画廊の中を数歩進んだところで、何か柔らかいものに蹴躓く。

黄昏に浮かび上がる輪郭によって、なんとか転ばずに済んだ。視線を落とせば、蹴躓いたものの正体は直ぐにわかった。

床に誰かが倒れているのだ。

あわててしゃがみ込み、目を凝らして確認すると、画廊の主人のようだった。死んでいるわけではなく、単に気を失っているだけらしい。

そのことに安堵し、エディスは人を呼ぼうと咄嗟に辺りを見回した。すると、更に床の上に数人の人影が倒れているのが、黄昏を透かして朧に見えた。どうやらこの画廊の従業員や客のようだ。全員が意識を失っているのが奇妙だった。

「これは、一体……」

彼等の衣服に乱れはなく、暴漢に襲われた気配もない。ただ、眠るように意識を失っている。かすかな呼吸はあるが、揺すっても声をかけても誰一人目覚める気配がなかった。

エディスは外へ助けを求めようと、慌ててドアへと駆け出す。しかし、何度ドアノブを回しても、押しても引いても、ぴくりとも動かなかった。

何かの拍子に鍵がかかってしまったのだろうか。そんなわけは無いと思いながらも、理屈を考えなければ、怖くて居ても立ってもいられない。

夕暮れの、ほんの僅かの間。照明が灯る直前の、ふと人通りが途絶える時刻。

今がまさに、逢魔が時だった。

ゴトンと、奥で何か物音がする。薄暗い室内で、視界は殆どきかない。それなのに、エディスの瞳には、絵の付近で蠢く何かが見えた。

凄まじい恐怖が襲ってくる。一方で、胸の奥が奇妙にざわめき、棘が刺さったかのように小さく疼いた。

その棘が、何かを呼んでいる――あるいは、何かに呼ばれている。

エディスは、ふらふらと操られるように部屋の奥へと進んだ。そのまま例のルーベンスの絵の前に、ふらりと立つ。ほぼ真っ暗で、何が描いてあるか判断などできないはずだ。しかし、何故かその絵だけはよく見えた。

絵から滲む、あの不思議な敵意は相変わらずで、それどころか、ますます鋭くなっているような気さえする。夕闇よりもなお濃い闇だ。

闇に吸い込まれそうになった時、エディスはふと気がついた。

花嫁のポーズが、記憶とはまるで異なっている。

エディスは一度観た絵を絶対に忘れない。だから、見間違いや記憶違いではないとはっきり言える。花嫁は鑑賞者に背を向け、花婿に寄り添うようにしていたはずだ。しかし、今目の前にある絵では、悲しげに、俯きがちに、背を丸めている。

画面に描かれていた花も、全く違った。聖母マリアの祝福を表す百合やシクラメンが、今は復讐のシンボルであるアザミや、悲哀を表すアネモネに変化している。

「どうして、絵が……」

記憶と異なる現実に、改めて目を凝らしたエディスは、その瞬間、信じられないものを目の当たりにする。

絵の中の花嫁が、ゆっくりと振り向いたのだ。

その様は、まるでキネトスコープのようだった。人形めいたぎくしゃくとした動きで、絵の中の花嫁が振り返る。エディスが悲鳴を上げなかったのは、絵が動いた瞬間に、頭の中で声が弾けたからだった。

『――見ないで――』

それは、とても苦しそうな声だった。哀しく、救いを求める声だ。

エディスには、理不尽な運命を嘆くような声にも聞こえた。

花嫁の声では多分ない。何故なら、振り向いた花嫁には顔がなかったからだ。ぽっかりとそこだけが闇になっている。

声は、花嫁の向こうの闇の中から聞こえるようだ。闇の向こうに、何か蠢く巨大な『目』が見える。

黄金の瞳孔に銀の染みが浮かんだ、有り得ないほどに大きな眼球――。

満月の向こう側を覗いてしまったような感覚に、エディスは思わず後ずさる。ふいに巨大な瞳孔が向けられる。目が合ってしまった瞬間、頭の中ですさまじい音が鳴り響く。鼓膜を揺らしているわけではなく、頭に直接響いているような音だ。けれど、確かにそれは《聞こえる》と認識できる。

「!」

聞けば聞くほど、背骨を這い上がるような根源的な恐ろしさを呼び起こす音だった。猫の声とも、夜鳴く鳥の声とも異なる。純粋な悲鳴のようでもあり、あるいは絶唱のようでもあった。

提琴の音と生き物の声の中間だというのが一番近い表現だろう。しかし、画廊の中で提琴を弾く者がいるわけもない。音はまるで風のように翻り、部屋の中心で渦を巻く。やがて、一本の漆黒の軸を形作った。その軸の表面を、赤い何かが蠢くように這い回っている。記号のようなそれは、かつて書物で見た呪術的な文様に酷く似ていた。

鳥、炎、雷、そして何かの『目』。シンボリックな意匠が、まるで生き物のように漆黒の軸の表面を這っている。

それはとても美しいのに、とても――悍ましかった。

ここに居ては、いけない。

エディスがそう思ったのと同時に、突然、世界の色が裏返る。

空気……いや、ディオラマで絵が切り替わる瞬間のように、世界そのものが別の場所にスライドした。そこは現実とはまるで違う、陰画の世界だ。

エディスの前に今広がるのは、漆黒の光であり、純白の闇だった。完全な陰画と異なるのは、文様の赤があることだ。漆黒の軸の表面を這う文様につられて天井を見上げると、さらに信じられないものが、目に飛び込んでくる。

本来あるべき画廊の天井は漆黒にのまれ、その先には果てない闇が広がるだけだった。そして闇の奥には、胎児のように体を丸めた巨大な骸骨がたゆたっていた。天井を覆うほど、大きな骸骨だ。骨の白さが目に滲みる。

茫然と宙を見つめるエディスにむかって、骸骨がぐらりと揺れた。地面をめがけ、朽ちるように、迫っている。

「!!」

骸骨は落下しながら、ほろり、ほろり、と崩れていく。角砂糖がお茶の中で溶ける様に似ていた。粉になった頭蓋骨が、さらさらと雪のように降り注ぐ。

しかし、崩れたのは頭蓋骨のみで、それ以外の骨は要である頭が消えた瞬間に、空中で一気にばらける。一本が十フィートを超す骨が、エディスを取り囲むように環状列石のようなかたちで突き刺さった。驚きのあまり身動きをとれずにいると、今度はカーブを描いた肋骨が、骨の柱にまるで天蓋のように覆い被さる。

巨大な鳥篭に閉じ込められたようだった。しかし、意外と骨同士の隙間が広いため、余裕で通り抜けられそうだ。

我に返ったエディスは、いそいで骨の隙間から脱出しようと駆け出した。しかし、見えない壁に阻まれるように、どうしてもその一線を越えられない。

「なんで……、どうして……!」

見えない壁を手で叩いていると、ふいに、背後で何かが動く気配を感じた。背筋が凍る。恐る恐る振り向いたエディスは、瞳に映る光景に声を失った。

視線の先には、ルーベンスのあの贋作《婚礼の日》がある。陰画に染まった世界なのに、その絵にだけは色があった。

しかし、先ほど動いた花嫁は、そこにはいない。

花嫁のいた場所に何が描かれているのか、ここからでは距離があってわからない。エディスは恐ろしいとわかっているのに、絵に近づかずにはいられなかった。きちんと確認しなければ、余計に怖いと思ったからだ。

勇気を出して絵を覗き込む。

「これは……」

絵の中の花嫁が座した場所に、それはいた。人ではない、何か。

いや、頭が一つと手足があるという意味では人の形だ。しかし、それを成しているものは、血肉を具えぬ、鈍色の金属の集合だった。

強いて言うなら鉄の化け物――否、鋼の異形だろうか。

異形に目鼻はまるで無い。顔に当たるのは、つるりとした黒い卵のような鋼の塊だ。なのに、確かに、それと『目』が合う。

エディスは思わず後ずさる。しかし、下がれたのは三歩までだ。四歩目で足が縺れてよろめいた。その瞬間、漆黒の光を纒いながら、凄まじい勢いで『それ』が絵から抜け出た。白い闇の中、黒い光が残像のように瞳に焼き付く。

異形の手が迫る。避けようとバランスを崩して尻餅をついたのは幸いだった。骨の粉が積もった床にへたり込んだエディスの頭上すれすれを、鉄の腕が掠めていく。ほんの僅か擦ったのか、ちかっと右の瞼に痛みが走った。

異形の腕が抉り取ったのは、本来ならエディスの右目があった場所の空気である。もし転ばなければ、右目がどうなっていたかは想像に難くない。

ほんの僅か安堵したものの、瞬時に強烈な憎しみがエディスに向かって叩きつけられる。ここまであからさまな敵意を向けられたのは生まれて初めてだ。何故、鋼の異形にこれほどまで憎まれるのか、エディスには解らない。

――或いは、解らないから憎まれるのか。

呆然としている間に、再び鋼の異形の腕が、エディスの眼前に迫る。避けるどころか、悲鳴を上げることさえ出来ない。周囲の動きがとても遅く見える。ゆっくりと右目に鋼の指が迫り来るのを、瞬きもせず見つめていた。凍てつくような鉄の指で目玉を抉られたなら、さぞや凍えることだろう、と他人事のようにぼんやり思う。

『その目、その目が……!』

頭の中に、強烈な憎悪の篭もった声が響く。どこか泣き声のようにも聞こえた。

鋼の異形は、なぜかエディスの目を欲しがっている。振り返った花嫁から発せられていた、救いを求める声と同じだった。

エディスから目を奪えば、この異形は救われるのだろうか。

目を抉られれば、エディスはこの世から消えてしまえるのだろうか。

なんだか良いことずくめな気もする。けれど、同時に死にたくないと叫ぶ心もあって、そんな自分が滑稽だった。

指先と目玉の距離が一インチ(一インチは約二・五センチ)を切る。

諦めを込めてエディスが微笑すると、ふいに、鉄の指と右目の間に白い粉塵が、ふわっと舞った。空間を切り裂くように、真上から青みを帯びた白銀の光が閃く。その光はギロチンの刃の如く、真っ直ぐ勢いよくエディスの眼前を切り裂いた。あまりの眩しさに瞳を閉じると、澄んだ音が耳に響いた。迫り来る鉄の指の気配が消える。

恐る恐る眼を開くと、エディスを貫こうとしていた金属の腕が肘の先から二つに折れていた。呆然としているうちに横抱きにかっさらわれて、一気に異形の前から引き離される。

抱かれた瞬間、エディスは酷く安堵した。しかし、それは助けられたことへの安堵ではない。死を望む心と、助かりたいと思う心の天秤がうやむやになったことへの安堵だった。

凄まじい音がして自分のいた場所を振り返れば、肘から先を失ったままの異形が、腕だったものを大きく叩きつける姿が見えた。衝撃で大理石の床板が木っ端微塵に砕ける。あの場にいたら、砕けていたのは床ではなくエディスの全身の骨だっただろう。

助けられたことへの安堵を、今度は強く感じた。結局のところ、エディスは生きたかったのだ。こんな時なのに、そう思えたことが嬉しかった。

改めて自分を救ってくれた存在を見上げると、そこには白金の髪と緋い瞳を持つ、彼の青年の姿があった。彼は左手一つでエディスを抱え上げ、右手には滑らかな反りのある片刃の剣を握っている。

その美しい反りには見覚えがあった。サウス・ケンジントン博物館に展示してある、刀とかいう、日本の武器だ。

「貴方は……!」

驚きと困惑の混じったエディスの声にも、サミュエルはちらっと一瞥を与えただけだった。相変わらず冷静な――聞きようによっては、感情が欠落した声で低く囁く。

「喋らないで。舌を噛む」

確かに彼の言葉通り、迂濶に喋っては舌を噛んでしまいそうだ。腕を斬り落とされたにもかかわらず、異形はエディス達に向かって突進してくる。

落ち着いて見ると、あの絵の花嫁は一フィートのサイズもなかったのに、這い出た影は十フィートを優に超えていた。金属の棒で編み上げた歪な人形は、禍々しいはずなのに、何故だか神々しさも感じられる。

サミュエルはエディスを抱えたまま、真っ直ぐそれに立ち向かう。左手は使えぬ状態であるのに、彼は不利とは思っていないようだった。襲い来る異形と衝突する寸前、サミュエルは骨の欠片が積もった床を力強く蹴り、エディスごと宙に飛んだ。

そして、刀を握った右腕を大きく背中へと回し、一気に振り切る。

いわゆる太刀風、というのだろうか。耳元で刃が風を切る音が鳴った。

直後、轟音が鳴り響く。

鉄と鉄が思い切りぶつかり合う音に、白い闇さえも震える。

異形の体が大理石の床へと叩きつけられ、拉げたように体が歪む。悲鳴や叫びは一切聞こえなかったが、空気の震えは伝わってくる。

一方でサミュエルは、反動を使って異形から五ヤード(一ヤードは約九十一センチ)ほど離れた場所へ優雅に着地した。

「……赤のままでは、やはり斬れない、か」

言葉の意味がわからず顔を上げると、陰画の世界に罅割れが広がっていくのが目に入った。白い闇が剥がれるように破片となって霧散していき、陽画の世界が急に戻ってくる。エディスを閉じ込めていた骨の鳥篭に陽画の光が差し込むと緑青が浮き、あっという間に錆が表面を覆って朽ちていった。床に減り込んでいた異形の存在も、だんだんと薄れ、見る間に光に溶けていく。

気がつくと、すべてがあの黄昏に戻っていた。骨が突き刺さり、破壊された床は勿論、異形が砕いた箇所にも何の痕跡も残っていない。

ガス燈の黄色い光が、窓を通して画廊の中へと入ってきている。異形が消えた床を見つめたまま、サミュエルが小さく呟く。

「仕留め損ねた。逃げられたな……」

そして、左手に抱えたエディスに視線を移した。

「もう危険はないはずだ。一旦下ろそう」

その言葉に、慌ててエディスは頷く。今までずっと抱きあげられたままだったことにようやく気付いた。

距離を取ろうと急いで床に下りたエディスだったが、脚が震えてよろめいてしまう。膝をつく直前、サミュエルが掬い上げるように腕を取り、さりげなく支えてくれた。脚の震えが止まるまで、彼に縋るような姿勢になる。

訊きたいことは山ほどあった。しかし、まずは礼を言うのが先だ。一人で立ち上がれるようになると、エディスは真っ先に礼を告げた。

「あの……、助けてくれてありがとう。貴方にも怪我はない? 大丈夫?」

その言葉に、サミュエルの無表情が崩れた。少し意外そうな顔をしている。抜き身のままの日本刀を鞘に収めながら、返事をくれた。

「……これは、僕が勝手にしたことだ。礼を言う必要はない」

「でも、貴方が助けてくれたことは事実だから」

「君はなんだか変わっている。こういう場合、泣くか喚くかしたあとで、今のは何だと訊いてくるのが一般的だ。礼を言われ、更に怪我の有無まで訊かれたのは初めてだ」

無感情の声で告げられ、エディスは小さく微笑みながら返事をする。

「訊きたいことは山ほどあるけれど、お礼が先だと思ったから。それに、あんな怖いものと戦ったんですもの、貴方に怪我でもあったら大変でしょう」

気を悪くしたのならごめんなさいと、素直に頭を下げると、サミュエルが一層目を瞬かせる。

「謝る必要は何もない。僕の方こそ、妙なことを言ってしまって悪かった」

エディスの謝罪に、サミュエルは本気で困っているようだ。

彼は一見無感情なように見えるが、どうやら、感情を表現することが恐ろしく下手なだけらしい。あたりまえだが、感情はきちんとあるのだ。そういう所が微笑ましくて、エディスはますます唇を綻ばせた。それを見たサミュエルが、何かを言いかけ、また黙る。

「どうかしたの?」

「殺されかけた直後なのに、笑える人間というのは珍しい。普通、もっと動転するし、気味悪がる」

「そういうものなの?」

「そういうものだよ」

彼の口調から、先ほどの異形との対峙が特に珍しいわけではないことが窺える。エディスが知らないだけで、日常のすぐ側には非日常が潜んでいるのかもしれない。

納得して頷く姿を、サミュエルは何も言わずにあの茫とした目で眺めていたが、やがて、例の絵が掛かっている方へと歩き出した。絵の前まで行くと、何かを確かめるように、額縁から器用にカンバスを取り外す。

そして、カンバスを見て、口の中で「……やはり」と呟いた。エディスも彼の隣に並び、カンバスを覗き込む。変化は明白だった。

黄昏の中で見た変化はすっかり消え去り、《婚礼の日》はほぼ元通りに戻っている。しかし唯一、花嫁のいた辺りの絵の具だけは剥がれ、下塗りらしい黒ずんだ面が剥き出しになっていた。

その下塗りこそが闇の正体だ、と理解する。

一見均一に塗られているが、よく見れば繊細な偏りが美しい。黒と言っても漆黒ではなく、何処か赤みを帯びている。錆のような色だった。

このルーベンスの贋作は、下塗りから滲みでる敵意によって強烈な輝きを放っていたのかもしれない。下塗りを見てしまえば、途端にあの結婚式の絵が色あせて見えた。それほどまでに凄まじい、鬼気迫る塗りだった。

サミュエルはカンバスを左手で持ったまま、右手の親指を中指に押し当て、指を鳴らす形を作る。いわゆるフィンガースナップの形だ。普通は音を鳴らすときは掌を上にするものだろうが、彼は手の甲を上にしている。カンバスの隅に向け、パキン、と鋭く音を鳴らした。

鋭く高い音に、エディスは一瞬びくっと体を震わせる。高く鋭い指の音が、黄昏を切り裂いたように思えたからだ。するとどういう仕組みか、木枠に画布を止めていた釘が一斉に外れた。カンバスが空中で、画布と木枠と釘に一瞬で分解される。

石の床に、木枠と釘の零れる音が奇妙に響いた。

サミュエルの手に残ったのは、絵が描かれた画布のみだ。彼は片手で器用に画布を巻き上げる。

「貴方はこの絵をどうする気なの?」

思わず訊いたエディスに、サミュエルはどこか虚ろに呟いた。

「僕にあれは壊せなかった。この絵は既に抜け殻だが、あれが戻る可能性もある。だったら、此処に残すわけにもいかないだろう」

その言葉に、エディスはすぐに察する。サミュエルは、これ以上誰かが巻き込まれないようにするために絵を持ち去るのだと。だから心配になって訊いてしまう。

「それを持っていたら、今度は貴方の元に怖いものが来るんじゃないの?」

「それは君には関係のない事柄だ。僕が絵を持っていくことで、この件は君の手から完全に離れるだろう。自分から厄介ごとには関わる必要はない」

サミュエルは問いには答えなかった。代わりに、エディスを見下ろして言う。

「とりあえず、ここから出よう。これ以上君を巻き込むわけにはいかないが、状況が状況だから、ひとまず一緒に来て欲しい。良いだろうか」

「別に良いけれど……。でも、どうしてここから逃げるの? 貴方は皆を助けてくれたじゃない」

特に何も悪いことをしていないのだから、逃げる必要はない筈だ。しかし、彼は静かに首を振った。

「やむを得ないとはいえ、僕はこの絵を盗んでいく。真実を語っても誰も信じないだろう。であるのなら、盗賊としてこの場を去った方が無難だ」

確かにその通りだ。誰にもこの状況を説明しようがないし、第三者の目からすると、二人とも絵画泥棒にしか見えない筈だ。黙って消え去るのが一番良い。

納得した様子のエディスを一瞥して、サミュエルは筒状に丸めた画布を無言で差し出す。そして、素直に受け取った彼女の頭に、脱いだ自分の上着をすっぽり被せた。上着の下は体に合ったウェストコートと白いシャツで、袖に付いたシャツガーターは銀製らしい。フォアインハンド・タイの結び目もきちんとしていて、実に絵になるとエディスは少し見惚れてしまった。

「破片で怪我でもするといけないから、少し息苦しいかもしれないけれど、被っていて欲しい」

サミュエルに無造作に抱き上げられる。俗に言うお姫様だっこという奴だ。エディスは仰天するが、抗議の声は流石に出せない。状況が状況だからだ。

「移動中は舌を噛むから喋らないように。ついでに目も閉じていることを勧める」

忠告のようなその声に、エディスは素直に従った。目を閉じた瞬間、抱き上げられた体ごと、ふわっと宙へと浮き上がるような、そんな気配を感じる。一拍おいて、ガシャン、と硝子が砕ける音が間近に聞こえた。

布越しに感じる破片の気配に、なるほど、確かに上着を被せて貰ってよかったと納得する。無感情な口調とは裏腹に、サミュエルは案外親切で細やかだ。

トン、と柔らかく着地する気配がしたあと、彼が猛スピードで駆け出したことがわかった。エディスはぎゅっと目を閉じたまま、振り落とされないようにしがみついているしかない。

本当は、訊きたいことが山ほどある。

あの化け物が何なのか、陰画の世界は何だったのか、どうして画廊の人間は全員意識を失っていたのか。何故、エディスだけが気を失わずに済んだのか。そして……。

――そもそも貴方は何者なのか。

けれども、それらの答えを知ったところでエディスに何が出来るわけでもない。精々自身の好奇心が満たされる程度だろう。知るべきことなら、いつか自ずと知る時がくる筈だ。彼が話さないことを無理に訊く必要はない。

ぼんやりとそんなことを考えながら、エディスはただひたすらに風の音を聞いていた。ほんの少しだけ、右目の瞼がピリピリ痛んだ。

エディスが再び地面を踏んだのは、それから暫く後のことだった。降ろされた場所は、人通りのない路地裏である。ポケットからアルバートチェーンごと時計を出すと、午後六時を過ぎていた。ついこの間までは、六時でも十分明るかったのに、秋の夜は釣瓶落としとはよく言ったものだ。

「……君の家は?」

サミュエルはそう尋ねながら、エディスから画布を受け取ると、最初に出会った時に肩から下げていた細い筒状のケースに刀と一緒に収めた。あの時、筒の中には刀が入っていたのだということを悟る。

「メイフェアの方だけれど……」

住所を伝えると、サミュエルは「一人歩きは物騒だから、近くまで送っていく」と、事務的に言った。その声が、なんとなく優しく聞こえるのは何故だろう。

「ありがとう、助かるわ」

家までの道のりを、二人で他愛のない話をしながら一緒に歩いた。事件の核心に迫るような会話は敢えて避け、好きな飲み物だとか、食べ物の話を主にする。というより、エディスが殆ど一方的に喋り、サミュエルは黙って話を聞いていた。

好きな食べ物の話も尽きかけ、話題は好きな絵の話へと移った。好きな画家の名前を挙げては、その作品をひたすら語る。サミュエルは絵の話も黙って聞いていたが、エディスが「イリヤ・レーピンの《イワン雷帝とその息子イワン》が、私の運命の絵なの」と言った時だけ、初めて不思議そうに口を挾んだ。

「運命の、絵?」

「ええ。私が《イワン雷帝とその息子イワン》を見たのは十三歳の時だけれど、生まれて初めて、絵を見て身体が震えたの。絵に込められた魂に圧倒されて、声も出なかったわ」

言いながら、エディスはロシアで見たその絵を思い出す。

《イワン雷帝とその息子イワン》は、ロシアの画家イリヤ・レーピンが描いた歴史画だ。リューリク朝の皇帝、イワン雷帝が怒りにまかせて実の息子をうちすえ、死に至らせる寸前の狂気の場面を描いたとされている。

初めてこの絵を見た時の衝撃を、エディスは今も忘れられない。絵の中には、言葉では語り尽くせない程の強烈な情念が渦巻いていた。

闇に沈む豪奢な部屋の中、寝巻き姿の老人が、頭から血を流した瀕死の男を抱いている。老人の目は大きく見開かれ、涙さえ浮かべていた。大切な者を殺してしまうことへの怯えや驚愕、そして烈しい後悔と畏怖が、見た者の胸へ突き刺さる。

カンバスの中で、もっとも目を引くのは、老人――雷帝イワンの表情だろう。しかし、エディスの心を打ったのは、彼が抱きしめる血塗れの男――皇太子の目から静かに零れる涙だ。この一雫の涙こそ、死にゆく彼の言葉の総てだろう。その衝撃を思い出し、エディスは小さく呟く。

「……だけど、皮肉なものね。運命の絵に出会ってしまったからこそ、私は夢を諦めざるを得なくなったのだから」

「夢?」

「私、絵が好きだから、画家になるのが夢だったのよ。だけど、運命の絵に出会って気付いたの。私の絵には魂がない。カンバスを通して伝えたい思いが、何もないって。それが解ってしまったから、私は筆を折ったの」

曖昧に笑ってみせるエディスに、サミュエルは何も言わなかった。ただ、じっとエディスを見つめるだけだ。

夢を諦めたことを誰かに話すのは、初めてだった。しかし、サミュエルが同情することなく、受け止めてくれたおかげで気分が少し軽くなる。下手に慰められでもしたら、余計に惨めになることがわかっていたから、その反応が嬉しかった。

一方で誰にも話したことのない夢を語ったことが恥ずかしくなり、エディスは少し慌てて、午後のお茶のメニューはデヴォンシャー・クリームをたっぷり使ったクリームティーが一番好きだという話をした。サミュエルは急な話題転換を気にした風もなく、「君は甘いものが好きなのか」と、ぼんやりした口調で質す。

「食べることが好きなの、私。ミンスパイとかクリスマスプディングなんて、クリスマス以外でも食べたいくらい。幸せが形を取ったら、きっと甘いものになると思うの」

にこにこしながら答える少女を見て、青年の目の端に僅かな困惑の色が浮かぶ。

「……君はやはり変わっている。さっきの出来事が、まるでなかったみたいだ」

「それは貴方が助けてくれたからよ。気を失わなかったのも、多分同じ理由だわ」

ありがとう、と、改めて礼を言うと、サミュエルは小さく呟いた。

「もっと質問攻めにされると思っていた。なのに、君は二度も礼を言う」

「だって、貴方が『知らなくていい』と言ったんですもの。貴方がそう言うのなら、そういうものなのよ、きっと」

「君は、それで納得するのか?」

サミュエルの問いに、エディスは、にっこりと微笑む。

「ええ。私は貴方を信じたから。だから、いいの」

「……信じた?」

サミュエルが鸚鵡返しに言う。信じられないものを見たような、珍しく驚きを孕んだ声だった。

「だって、貴方は私を助けてくれたでしょう。そして、本心から私のことを心配して、深入りするなと忠告してくれた。その善意を、自分の好奇心を満たすためだけに踏みにじるのは失礼だわ」

彼は幾度か目を瞬かせ、空を見上げて一つ呟く。

「……なら良かった。聞かれたところで僕が答えられたかも解らないから」

どこか回りくどい、不思議な言い回しだった。言葉の裏に隠れた意味を読み取ることはできない。

つられてエディスも空を見上げると、排煙の靄の先に、微かにきらめく星が見えた。

夜空を見るのは久しぶりだ。吐く息は、夜の霧より、なお白い。

月が浮かぶ南の空を、大きな飛行船が飛んでいる。方角から察するに、大陸行きの船だろう。

無言のまま、時折空を見上げて歩き続けた。気づけばエディスの家の前だ。

「ありがとう。ここが私の家だから」

サミュエルは一つ頷いて、はじめて帽子を持ち上げて挨拶をしてくれた。エディスも、静かに頭を下げる。

別れ際、「また会える?」とは訊かなかった。訊いてしまえば、きっと答えは「会わない方が良い」に決まっているからだ。

だから代わりに微笑むだけで、さよならも言わなかった。

サミュエルもまた、何も言わずに踵を返す。エディスはその姿が見えなくなるまで、家の前で一人佇んでいた。南へ向かう飛行船を追うように、瞬く星が、ひとつ流れた。

続きは本編で!≫『ネガレアリテの悪魔』