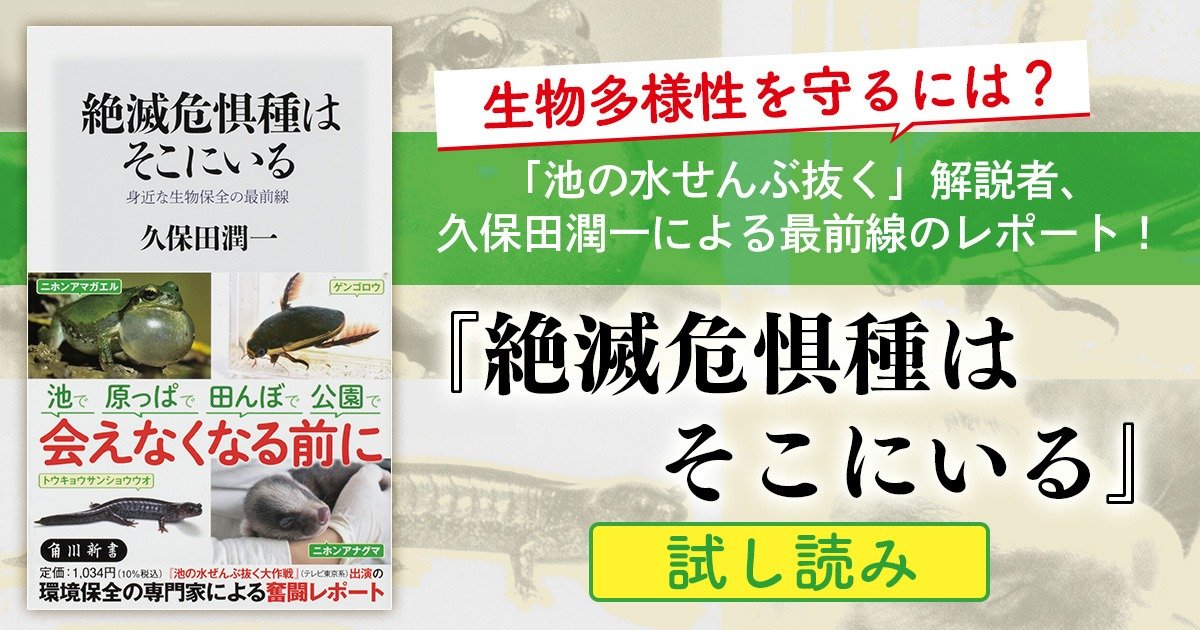

アマガエルやゲンゴロウ、メダカなど、身近な生き物たちが絶滅の危機に? SDGsでも掲げられる「陸の豊かさ」を守る最前線をレポートした書籍『絶滅危惧種はそこにいる 身近な生物保全の最前線』が2月10日に発売されました。

池の水を抜き、草地を増やし、侵略的外来種を駆除し、ときには密放流者との暗闘も……。きれいごとだけではない保護活動の熱い現場、まずは「まえがき」を試し読みでお楽しみください。

『絶滅危惧種はそこにいる 身近な生物保全の最前線』試し読み

まえがき

「絶滅危惧種はとても貴重で、めったに見られない」

この認識、前半は正しい。絶滅が心配されるほど数が減っている生物なので、貴重なことは確かだ。しかし、後半は違っている。絶滅危惧種は、あなたのすぐ近くにいる。存在を知らないために見過ごしているだけだ。確かに、日本に500~650羽しかいないイヌワシにはまず出会えないが、身近な絶滅危惧種はその気になれば探し出すことができる。

僕は、物心がついたときから生き物が好きだった。すぐ身の回りにいたクワガタムシやゲンゴロウ、アマガエルなどを捕まえるのが何よりの楽しみ。その興味は大人になっても冷めず、今でも休日には、近所で同じことをしている。

だが、昔と今では見られる種類が変わった。身近だった生き物は急激に数を減らし、いくつもが絶滅危惧種になってしまった。言い換えれば、絶滅危惧種の多くは「元、身近にたくさんいた生き物」だ。それらは田んぼや雑木林といった場所が断片的にでも残っていれば、かろうじて生き残っている。探せば出会えるのは、そういうわけだ。

大好きな生き物たちがいなくなっていく様子を見てきた僕は、自然を守りたいという気持ちが強く、どうしてもそれを本職にしたかった。その希望は叶い、現在は仕事として身近な絶滅危惧種の保護・増殖や、その生息環境の保全・再生をしている。目的達成のために外来種の駆除を行うこともある。森も草地も公園も、時にはビル街も仕事場だ。

ここ数年、集中的に取り組んでいるのが、水を抜いて池の手入れを行う「かいぼり」だ。池は本来、魚、トンボ、カエル、水鳥など多くの生物が生息する自然豊かな場所だが、最近はコンクリートで固められたり、外来種だらけになっていたりする。柵で囲われ、立ち入り禁止になっていることも多い。多くの人が池に関心すら持てない状況だ。

2017年ごろから、こうした状況に変化が見えてきた。テレビ番組で池が主役として扱われるという珍事が起きたのだ。特にテレビ東京の「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦」の放映によって、池に注目が集まりだした。

池の水をぜんぶ抜くことは、池を丸裸にすることだ。どんな構造でどんな生物がいるかが一目瞭然になる。ゴミや汚れを見れば、社会問題までも見えてきてしまう。

僕はこの番組に専門家として出演し、生物や池の生態系について解説をしている。北は北海道から南は沖縄まで、テレビ以外も含めれば、これまで60か所以上の池のかいぼりにかかわる機会に恵まれてきた。

この本の前半は、野生生物に魅了された僕が、池の水を抜いて一喜一憂した10年間の物語である。いくつかの池が登場するが、どれも思い入れが深く、現場では今も生態系を豊かにするための新しい取り組みが進行中だ。公園の池は誰でも見に行くことが可能なので、天気が良い日にでも見に行ってもらえたらうれしい。

後半は池以外の、身近な森、草地、湿地はどうなっているかについて記した。そこに生きる絶滅危惧種や外来種、そして人間と社会のこと。自然環境を保全する現場のリアルを知ってもらえたら、そして自然を守る仕事って面白そうと思ってもらえたら、これ以上の喜びはない。

(この続きは本書でお楽しみください)

作品紹介

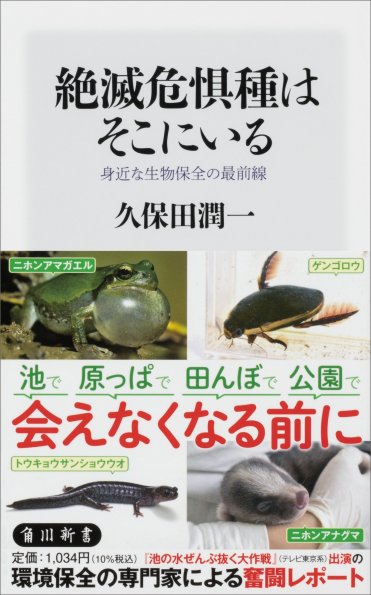

絶滅危惧種はそこにいる 身近な生物保全の最前線

著者 久保田 潤一

定価: 1,034円(本体940円+税)

発売日:2022年02月10日

絶滅危惧種を守る!「池の水せんぶ抜く」解説者による最前線のレポート

まえがき

第一章 たっちゃん池のかいぼり

第二章 理想の池

第三章 密放流者との暗闘

第四章 ビオトープをつくりたい

第五章 希少種を守り増やせ

第六章 森のリス、ぜんぶ捕る

第七章 ハンセン病と森

第八章 アナグマの父親になりたい

あとがき

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321806000090/

amazonページはこちら