東大出身の作家たちが挑んだ、ミステリ小説集『東大に名探偵はいない』がついに文庫化。

刊行を記念して、収録作の中から浅野皓生さん(東大法学部出身)のデビュー作「テミスの逡巡」を一部公開します!

弁護士から医師へと転身した天才の背後に浮かび上がる、ある殺人事件。

法で人を裁くことの限界を問う物語です。

その筆力を、どうぞお楽しみください。

『東大に名探偵はいない』

「テミスの逡巡」浅野皓生・特別試し読み(角川文庫)

浅野皓生(あさの・こうせい)

●2020年入学 法学部

2001年東京都生まれ。東京大学法学部卒業。22年「殺人犯」(「テミスの逡巡」と改題)で東大生ミステリ小説コンテスト大賞を受賞。24年「責」(『責任』と改題)で第44回横溝正史ミステリ&ホラー大賞優秀賞を受賞し長編デビュー。

1

その声を初めて聞いた時、微かに違和感があったことを今でも覚えている。

「外科医の、

スラリとした瘦せ型の身体から発される伊田の声は、有り体に言えば、落ち着いた低い声ということになるだろう。しかし、その表面上の穏やかさの裏に、薄暗いものが潜んでいるように私には思えた。普段こうして取材をする人たちの声には混ざっていないノイズのようなもの。おそらくは四十余年の人生の中で少しずつ沈殿していった、刺々しく暗い、何か。

「取材の様子を録音させていただいても宜しいですか」

隣に座る

「もちろんです。本格的ですね」

「少々我々には不相応ですが」

若干の自虐を挟みながら、田尻がスイッチを押す。

「とんでもない。ええと、UT――」

「UTディスカバーです」

答えると、痒いところに手が届いたというように、伊田は小さな笑顔を綻ばせる。

「そうそう、UTディスカバーさんの過去の記事、少し読ませていただいたんですが、非常に面白かったです」

「わざわざお読みいただき、ありがとうございます」

「いやいや、楽しませてもらいました。このディスカバーという名前には、東大を出た後の既定路線からはみ出して活躍している人たちを見つけ出すという、そういう意味が込められているんだなあと思いまして、いい名前だなあと」

ディスカバーという名前を忘れていた人のセリフとは思えないな、と思っていると、

「じゃあ、ディスカバーって名前を忘れるなよって話なんですが」

伊田につられて自然と笑っていた。それこそ、痒いところに手が届いたような感覚だった。

「ですから取材していただけて光栄です。しかし私みたいな変人で大丈夫でしょうか」

「伊田さんのような少し変わったところがある方こそ、我々の大好物ですから」

少し踏み込んだ言い方をする。会話をはじめて数分だったが、この程度の冗談なら伊田は受け止めてくれるだろうという確信があった。

「一本取られましたね、これは」

果たして、伊田は相好を崩した。

取材は伊田の経歴を追う形で進んだ。都内の中高一貫校に進学し、現役で文科一類に入学。法学部に進み、司法試験に合格して弁護士資格を取得すると、本郷三丁目駅ほど近くの

「しかし三十歳の時、伊田さんは大きな選択をなさいます。弁護士を辞め、医師になることを決意なさった」

「ええ」

「なぜ、医師になろうとお思いになったのでしょうか」

淀みなく質問に答えてきた伊田の口が止まった。

「すみません、どこからどうお話ししたらいいものかと――」

「では少し質問の仕方を変えて、弁護士を辞めて医師になろうと思った、きっかけなどがあったんでしょうか」

「きっかけ、ですか」

温くなったコーヒーを口に含んだ伊田は、独り言のように言った。

「明確なきっかけがあったというより、法律にできることの限界を知ったから、でしょうか」

私はその時、伊田に強烈な不穏を感じた。

努めて平静を装おうとしているのだろうと思った。彼の中で蠢く何かを押し黙らせようとしているのだろうと。しかし私の耳はその異変を捉えた。声の力みが生んだ空白に、ザラリとした何かが流れ込んできていた。

「法律の限界とは、具体的には、どういうことでしょうか」

何も気付いていないふりをして尋ねる。伊田と目が合う。互いに互いの腹の内を探るような、今までにない緊張感。気のせいか。それとも私の声にもわずかな綻びが生じて、それに伊田は気が付いたのか。

「実際には色々な事件を通して感じたことなのですが、分かりやすく、喩え話をさせていただいてもいいでしょうか」

口元の緩みが消えている。

「例えば、BさんがAさんに傷害を負わせたとします。分かりやすく、殺すつもりはなかったとしましょう。Aさんは一命を取り留めたのですが、重い障害が残り、それを苦に自殺してしまった。普通の感覚からすると、BさんがAさんを殺したと言ってもよさそうですよね」

「BさんがAさんを殺したようなものだ、ということですよね」

「おっしゃる通り。でも法律は、そんなことは言えない。むしろ言ってはいけないんです。Bさんが犯したのはあくまでも傷害罪であって、その後にAさんに何が起ころうが、基本的には知ったことではない。結果、理不尽なことに、Bさんに科される刑はその分軽くなる」

理不尽という言葉に、伊田の語気が強まる。

「では今度は、Aさんの遺族であるCさんに対して、法律ができることは何か。田尻さんは法学部でしたね、少し聞いてみてもいいですか」

田尻は澄まし顔で答える。

「損害賠償でしょうか」

「その通り。慰謝料だとか、もしAさんが生きていたら得られたであろう利益、逸失利益ですね、こういったものをBに請求することができる。しかし逆に言えば、これしかないわけです。法律はCさんにお金を取ってきてやることしかできない。しかしAさんの価値というのは、当然ですが、とても金銭に換えられるようなものではない」

声が熱を帯びはじめた。

「仮にCさんがお金など要らないというのであれば、法律にできることは基本的に何も無い。それに損害賠償請求をしたとしても、Bが賠償金を払えるかも定かではないし、途中で逃げ出してしまうかもしれない。そんな時、法律は無力です」

「なんだか法律が役立たずのように思えてきました」

ここしかないと思って合いの手を入れる。伊田の表情が少し柔らかくなる。

「確かに、法律のネガティブキャンペーンをしているみたいですね」

私が言わせたいことを、伊田は分かっている。

「もちろん、法律が無益だと言うつもりは毛頭ありません。私が言いたいのは、人間が作ったものである以上、法律は完全ではないということ、それを直視しなければいけないということです」

「そしてそれが、伊田さんが医師を志した理由でもあった」

伊田は頷く。

「私の芯にあるのは、人を助けたいという気持ちです。環境に恵まれ、東大で学んだ者として、社会に何らかの形で貢献したいと考えてきました。もちろん自己満足かもしれませんが、それでも何か人の役に立ちたいと。そうやって原点に立ち返ってみた時に、ならやはり、医者じゃないかと。目の前の命を救うことこそ、自分が本当にやりたいことなのではないかと」

ほとばしるパトスが、声に宿る影を覆い隠す。

「先ほどの例で言うなら、医師がAさんを完璧に治すことができたら、法律に頼る前にAさんとCさんを救えたはずだと、そう思ったんです――すみません、少し喋りすぎましたか」

「とんでもないです。このまま記事にできるレベルです」

私の言いたいことを田尻がかっさらう。

「本当ですか。いやでも、

お世辞だとしても、嬉しくないことはない。

取材はその後も首尾よく進んだ。弁護士を辞め、受験のため二年間猛勉強したこと。合格の歓喜を一人きりで味わったこと。医学部の六年間、友人はできなかったこと。普通なら中堅医師となる三十代後半に、新米医師となったこと。年下の先輩医師が自分との距離感に難儀していたのが申し訳なかったこと。やっと半人前くらいの医師にはなれたということ。

「では最後に、医師として普段、どのようなことを心がけていますか。その際、弁護士としての経験が役に立つと感じることは、ありますか」

インタビューは既に二時間以上に及んでいた。

「二つ目の方からお答えします。あまり考えたことがなかったんですが、例えば患者さんとのコミュニケーションには、弁護士としての経験が役立っている気がします。どちらも、相手が本当は何を思っているのかを聞き出すことが大切ですから」

ふと、思う。私は今、伊田から本当のことを聞き出せているのだろうか。

「それから医師として心がけていることは、目の前の患者さんを治すために最善を尽くすことです」

まだまだ続きそうなところで、パタリと言葉が止まった。思わぬところで車が急停車し、前につんのめるような感覚だった。思わず伊田の方を見ると、俯き、口を真一文字に結んでいる。もう終わりということか。私は慌てて感謝の言葉を用意し、それを口にしようとした。その瞬間、

「たとえ、その患者が、どのような人であったとしても」

芯を欠く脆い声の中に、暫く姿をくらませていた暗い影が再び現れていた。それは私たちに向けられた言葉ではないように思われた。伊田は私たちの方など見向きもせずに、冷え切ったブラックコーヒーを薄く底に残したカップを睨みつけていた。

また、思う。私は伊田から、本当のことを聞き出せているのか。

「取材は以上です。本当にありがとうございました」

不気味な沈黙を破るために、無神経に明るい声を作る。

我に返ったように面を上げた伊田も、すぐさま笑顔を引っ張り出す。

「こちらこそ、ありがとうございました」

数日かけて、当たり障りのない記事を書き上げた。取材の中で抱いた違和感の一切を捨象した結果、そこに描かれた伊田は、人を救いたいという純粋な思いに突き動かされる聖人になっていた。

記事の反響はごく平凡なものだった。伊田からは「感激した」という旨のメールが届いたが、そのどこまでが本心なのか、私には分からなかった。

2

伊田の記事を出してから一週間が経った七月初日。週一の定例会議のため、私はキャンパス内の部室に足を向けていた。

UTディスカバーは、私を含む東大生四人が運営するウェブメディアだ。普通の東大生が歩まない道を選んだ卒業生の活躍を取材し、月一ペースで記事を配信している。先の五月でめでたく一周年を迎えた。SNSやHPの管理を

私は語学クラスの先輩だった田尻に誘われ、去年の七月に加入した。記者という仕事への漠然とした憧れがあった私にとって、その疑似体験ができる格好の居場所だ。

もちろん記事を書くことは本当に大変で、楽しいことばかりではない。締切に追われれば胃がキリキリと痛むし、心から納得のいく記事が書けることはまずない。でも取材に応じてくれる卒業生は面白い人ばかりだし、私の紡ぎ出した言葉を媒介として彼らの半生が沢山の人に伝わっていくのを見ると、大きな達成感を覚える。読者の生き方に多少なりともいい変化を与えられるなら、望外の幸せだ。

部室に着くと、田尻が既に自分の席に着いていた。意外だったのは、田尻が私に何も声をかけてこないことだった。

「おはようございます」

「あぁ、お疲れ」

視線すら合わせようとしない。手元には茶封筒がある。

「何かありましたか?」

「全員来てから話す」

数分後に宇都宮が到着した。いつも通り無口だが、異変を感じ取ったのか、どことなく落ち着きがない。

定刻の十二時を三分過ぎた頃、ようやく村瀬が現れた。

「ごめん、遅れた」

「はじめよう」

村瀬の謝罪を無視して立ち上がった田尻は、例の茶封筒から一枚の紙を取り出し、それを机の真ん中に置いた。

「UTディスカバー宛てに郵送されてきた。これにどう対応するかを話し合いたい」

A4のコピー紙の上に、定規で書かれた字があった。

伊田智ハ青葉里美ヲ殺シタ人殺シダ。記事ヲ即刻削除セヨ。

確かにこれは、只事ではなかった。

でもまずは、果たしてこれは本物なのかという疑念が頭をもたげてしまう。筆跡を隠すために定規で書かれた告発状など、ドラマでしか見たことがない。そんな代物が私たちのような弱小学生メディアに送り付けられてくるなんてことが、ありうるだろうか。

そして何より、伊田が人殺しであるなどと、どうして信じられるだろうか。

「

田尻はノートパソコンを私たちの方に向ける。

息を吞んだ。私ばかりでなく、宇都宮も、村瀬も。

――五日夜、東京都文京区の路上で青葉里美さん(31)が刃物で刺され、病院に搬送後死亡した事件で、警察は青葉さんの殺害容疑で、住所不定の無職

丸山聡。ナイフで被害者の腹部に二つの×を描き、失血死に至らしめるという猟奇的な犯行で、世間を不謹慎な高揚感に沸き立たせた殺人犯だ。一週間前に逃亡中に事故死して以降は報道も下火となったが、事件の記憶は依然として生々しい。

そしてこの告発状は、丸山の被害者と報じられている青葉里美を殺したのは、他ならぬ伊田であるという。

その時、田尻の携帯が鳴った。

「伊田さんからだ」

鳥肌が立つ。狙いすましたかのようなタイミングだ。

「UTディスカバーの田尻です」

田尻は携帯を机の上に置き、スピーカーモードに切り替える。

「伊田です。先日はお世話になりました。今、大丈夫ですか」

「大丈夫です」

「ありがとうございます。あの、記事の方も、本当にありがとうございました。メールでも書きましたが、本当に感動しました」

「こちらこそ、ありがとうございました。伊田さんのおかげでいい記事になったと思っております」

「あの、それでですね、記事の反響はどうでしょうか」

何とも煮え切らない口ぶりだ。

「おかげさまで、大好評です」

田尻は慎重に表現を選ぶ。

「それはよかった。しかし中には、ネガティブな反応もあるのではないですか?」

伊田は何を確かめたいのか。何をどこまで知っているのか。

「SNSのシェアなどは全て好意的なものだと認識しておりますが、何かありましたでしょうか」

田尻の方が聞く側に回る。不意を突かれたのか、伊田は言葉を詰まらせる。

「何かご要望等がありましたら、気兼ねなくお伝えいただければと思うのですが」

電話先で小さく溜息をついた伊田は、意を決したように言い放った。

「そちらの方に告発状は届いていませんか。私が人殺しだとか、そういった内容の」

今までの回り道が噓のようだった。今度は私たちが黙る番だった。

「――届いたんですね」

沈黙をもって、田尻は肯定する。

「ご迷惑をおかけして申し訳ない。どこかで少しお話しすることはできませんか?」

「もちろんです。こちらとしても早急に事態を把握したいと考えています」

「なら、あの突然なんですが、今日これからというのはどうでしょう。例えば、護国寺総合病院で三時からとか」

「私服でよろしければ、伺えます」

私の意見を聞くことなく、田尻は即答した。

3

受付で用件を伝えると、病院三階奥の応接室に通された。伊田ともう一人の医師が、私と田尻を待ち構えていた。

「この度は本当に申し訳ありません」

大人二人に深々と頭を下げられ、どうすべきか戸惑う。軽く頭を下げ返した田尻に倣い、私も小さくお辞儀をした。

「こちら、同僚の

「勅使河原

勅使河原は今一度、頭を下げる。伊田より少し背が低いが、体格がよく若々しい。黒縁眼鏡がよく似合っている。

「勅使河原先生も記事を読んでくれて、いたく感動してくれたそうです」

「ええ、とてもいい文章で驚きました。あれは橋部さんがお書きになったんですよね」

頷くと、その顔が愛嬌たっぷりに綻ぶ。

「伊田先生の魅力がよく伝わる、大人顔負けのすごくいい記事でした。ですから今日は、こういう状況ですけど、お会いするのを楽しみにしていました」

こういう状況、という一言が、私たちの顔から笑みを吹き消す。

「すみません、それでは、本題に入りましょう」

一瞬の沈黙の後、伊田の手が鞄に伸び、一枚の紙が机の上に置かれる。

やはり定規で書かれた字だった。

青葉里美ヲ殺シタノハオ前ダ。人殺シハ医者ヲヤメロ。

「数日前、うちの病院に届いた手紙です。現在対応を検討中なんですが、UTディスカバーさんの方にも火の粉が飛んでいないかと思い、念のためご連絡差し上げた次第です。差し支えなければ皆さんの方に届いたものも拝見できますか」

横に並べると、紙のサイズもインクの色も全く同じように見える。

「同一人物から送られたものと考えて間違いないでしょう。繰り返しになりますが、ご迷惑をおかけしてしまって、本当に申し訳ない」

もう何度目か、伊田は首を垂れる。

「こうなった以上は経緯を説明しなければならないと思い、ご足労願いました。その上で私の記事をどうするかは、皆さんの判断にお任せします」

私たちが促すまでもなく、伊田は話をはじめた。

「先月の上旬、取材の二週間くらい前だったと思いますが、深夜、腹部を刺され出血多量状態の患者が搬送されてきました。青葉里美さんです。緊急手術を私が担当することになり、勅使河原先生には助手をお願いしました。しかし力及ばず、亡くなってしまった」

声が微かに震える。

「ご両親はかなり取り乱されていました。私は努めて、冷静に説明しようとしたのですが、堪えきれず、少し涙が出てしまった。それでご両親は、何か私がミスをしたんじゃないかと、そう思われたようなんです」

ここで勅使河原が割って入る。

「終始先生を責め立てるような口調でした。なんであんたが泣くんだ、何かやましいことがあるんじゃないかって、何度も何度も」

「私の心の弱さが招いたことです。医師として、泣くべきではなかった。それだけのことです」

「それだけ真摯に治療に向き合ったということじゃないですか。特にあの日の先生はいつにも増して気迫があって――」

「それが分かるのは手術室の中にいる私たちだけです」

伊田は勅使河原の擁護を遮る。

「ともかく、そういったことがあって、私はご遺族から恨みをかってしまった。その結果が、この告発状です」

「つまりこれは、ご遺族が書いたということですか」

田尻が尋ねる。

「断定はできませんが、ほぼ間違いないと思っています。亡くなった青葉さんのことも私のことも知っていて、かつ告発状を送る動機がある人物となれば、そう考えるのが自然でしょう。恐らくご遺族は、私が手術でミスをしたせいで青葉さんは命を落としたのだと思い込み、怒りが抑えきれなくなった。だから私と、私の記事を出したUTディスカバーさんに、これを送ったのだと思います」

つまるところ、この告発状まがいの文書の送り主は、伊田の医療過誤のせいで青葉里美が死んだと言いたいのだ。

「しかし、当然ですが、私は人殺しではない。手術にミスはありませんでした。手術の録画データも残っていますし、勅使河原先生も証明してくれると思います」

大袈裟なくらいに勅使河原は頷いてみせる。一瞬、伊田の顔に苦笑が浮かぶ。

「以上が事の顚末です。何か疑問点等はありますか」

「警察には届けないんですか」

間髪容れずに田尻が聞く。伊田は首を横に振った。

「こういうことが続くなら話は変わってきますが、今のところ通報は考えていません。私にも責任の一端がありますから。できれば皆さんにも、そうしていただきたい」

「分かりました。今日お聞きしたことも、もちろん口外しません」

伊田は私の方を向く。

「橋部さんは、どうですか」

特にありません、と即答するつもりでいた。伊田の説明は筋が通っていたし、勅使河原という証人もいる。一時は私たちを震え上がらせた告発状だが、伊田への単なる逆恨みと考えて差し支えないように思えた。

だから、いざ返答しようとして、即座に声を出せなかった自分に驚いた。

「特に、大丈夫です」

数秒を要してようやく口に出せたのは、ぎこちない言葉だった。

「それでは、後はUTディスカバーさんの判断にお任せします」

心なしか声が遠く感じた。安堵したように息をつく伊田も、一件落着と息をつく田尻も、どこかここではない別の空間にいるみたいに思えた。一人取り残されたようなそこはかとない心細さが、いつしか胸を淡く締めつけていた。

4

その日の夜、UTディスカバーの四人でウェブミーティングを開いた。記事の掲載継続に反対する者は誰もいなかった。

胸をなで下ろしていいはずだった。曲がりなりにもこだわりを持って書いた記事だ。言いがかりで削除されるわけにはいかない。危機はひとまずのところ去った。これ以上に望むことなど無いはずだった。

なのに、私のひねくれた心の中では、依然として何かがくすぶっていた。

それは輪郭がぼやけた、言語以前の感覚とでも称すべきもので、伊田に対する即座の返答を阻んだ真犯人に他ならなかった。厄介なことに、それは無視するにはあまりに不快な代物で、私に対して自分の方を見てくれと懇願しているようだった。

電源の切れたパソコンのスクリーンに映る自分をぼんやり見つめながら、私はそれを言語化しようと試みた。顕微鏡で微生物にピントを合わせる時のように、少しずつ、その解像度を上げていく。

結果、それは一つの素朴な疑問となって現れた。

伊田はなぜ、遺族の前で涙を堪えられなかったのだろう。

患者を救えなかった医師が悔しさに涙するということはあるだろう。しかし、遺族を前にして涙をこぼす医師がどれほどいるだろうか。その場で落涙すべきはまず遺族であり、医師は感情を押し殺して、遺族に寄り添うものではないのか。

医師としての責務を果たせなくなるほどの激しい感情が伊田を襲ったのだとしたら、それは一体、何によって生み出されたのだろうか。

そしてその答えは、伊田の声に時おり現れる影の正体と、深い所で結びついているはずだと、私は直感した。

伊田は医師を目指すことになった転機について言葉を濁し、まさにその時、その声は濁った。その淀みは、明らかにしたくない過去と、それを曖昧にぼかす言葉との間の乖離が生み出したものではないか。そして、そのひた隠しにする過去こそが、遺族の面前で伊田に涙を流させた原因ではないか――

後から振り返れば何の根拠もない思い込みなのだけれど、それでも私がのめり込んだのは多分、自分の書いた伊田の記事に納得がいっていなかったからなのだろう。隠されているはずの過去を知ることで、伊田の本当の姿に迫ることができると、心のどこかで信じていたのだと思う。あるいは、自分にままならない、理解できないものを何とか掌握したいという幼い支配欲に駆り立てられる部分も、あったかもしれない。

その日のうちに私は、伊田のかつての勤め先である山神法律事務所に取材申込みのメールを送った。

承諾の返事が来たのは二日後だった。取材は土曜日の午後に決まった。

5

「これね、なかなか楽しく読ませてもらいました」

山神は老眼鏡を取ったり外したりしながら、印刷した記事をしげしげと眺めていた。やや皺の寄ったグレーのジャケットに、くたびれた黒のズボン。だらしなくなりそうなところ、むしろ長年の経験を感じさせ、得も言われぬ貫禄が漂う。

「伊田さんとは、今も親交がおありなんですか?」

「ええ。年賀状は毎年来るし、たまに電話もね」

山神は湯吞のお茶を口に含むと、私に向き直った。

「それで今日は、もう少し伊田くんのことを知りたいと?」

私も居住まいを正す。

「はい。特に伊田さんが弁護士を辞めて医師を志したきっかけについて、お話を伺えればと思っております」

ふん、と小さく息をついた山神は、頭をかきながら言った。

「実はですね、私よりもその話をするのに適した人がいるもんですから、その人を呼んでいるんです。もうすぐいらっしゃるみたいなので、少しお待ちいただけますか」

願ってもない厚意に、頭が上がらなかった。

十分くらい待っただろうか。ドアを開けたのは、淡いピンク色のブラウスを身にまとった、高齢の女性だった。

「山神さん、ご無沙汰しております。遅れてしまって申し訳ありません」

丸みを帯びた穏やかな声。

「いえいえ。こちらこそ、ご足労おかけして申し訳ない」

「いいんですよ。こちらはずっと暇ですから」

丁寧に整えられた髪。真っすぐ伸びた背筋。控えめな化粧。凜とした佇まいという言葉は、まさにこの人のためにあるのではないかと思う。

「こちら、伊田くんの記事を書いた、東大のウェブメディアの橋部さん」

山神の紹介にあわせて、柔らかな眼差しが私の方に向く。

「東京大学二年の橋部と申します。今日はよろしくお願いします」

「

倉本は両手を膝のあたりで重ね合わせ、丁重に頭を下げた。

「橋部さんは、伊田くんのことを知りたいのよね」

倉本は山神の隣のソファに腰を下ろすと、徐に口を開いた。

「はい。特に伊田さんがなぜ弁護士を辞め、医師を志されたのかについてお聞きできればと」

「自分で話すのが面倒くさいので、倉本さんにお任せしようと考えたわけです」

「あら、それは光栄だわ」

山神の軽口に、倉本も軽口で返す。

「そうね、どこからお話しすればいいかしら」

そして波が引くように、倉本の表情から笑みが消えていく。

「私には

訥々と、倉本は話しはじめた。

「馴れ初めは深くは知らないんだけどね、ゼミが一緒だったのかな。それで仲良くなったみたいで。二人とも弁護士登録した年に、結婚したの」

私は驚きの色を出さぬよう努めた。家庭や所帯というものと縁遠そうだと勝手に思っていたが、伊田は結婚していたのだ。

「二〇〇〇年でしたかね。確か結婚式は東京會舘でしたか」

「そうそう、そうでした。華やかな、いい式だったわ」

懐かしそうに、伊田の義母は頷く。

「それから暫くは、本当にいい時間でした。主人もまだ元気だったから、四人でご飯を食べたり、旅行に行ったりして。伊田くんは山神さんのところで、樹里も別の法律事務所で働いていて、結構忙しかったみたい」

「今思えば、伊田くんを馬車馬の如く働かせていました」

神妙な面持ちで山神が言うものだから、倉本は心底おかしそうにケラケラと笑う。

「でもね、二人とも、とにかく毎日が楽しくて仕方ないって感じだった。落ち着いたら子供を持ちたいって言ってたけど、随分先になるかなって思ってた」

だけどね、と倉本は、やや投げやりに言う。

「楽しい時間は、大して長くは続いてくれなかった」

二〇〇五年五月十八日。

「朝からずっと弱い雨が降ってて、梅雨がもう近いなって感じさせるような日だった」

倉本は目を細める。

「夜の八時頃だったかな、伊田くんから電話があって。樹里が刺されて病院に搬送された。自分も向かっているから、私たちも急いで欲しいって。あの時の伊田くんの声は忘れられないわ。感情がまるっきり抜け落ちてて、まるで、出来の悪い機械音声みたいだった」

後に明らかになったことだが、樹里が襲われたのは午後七時半頃、自宅マンション近くの路地でのことだった。突然男にナイフで腹部を刺され、悲鳴を聞いた近隣住民がすぐに通報。犯人は逃亡したが、救急車の到着も早く、命に別状はなかった。

しかし樹里の苦しみは、あまりにも深かった。

「傷の場所が悪くてね、子供の産めない身体になってしまったの。そのこと、お医者さんは回復するまで樹里に話さないようにしてたんだけど、樹里がね、何度も何度も聞くの。私はもう子供を産めないんですかって。きっと、直感的に分かったのね」

伊田との大切な夢を、樹里は奪われた。だが、それだけではなかった。

「お腹の傷はね、二つの大きな×だったの。○×の×」

衝撃が走る。

「それは、この前死んだ――」

倉本は頷く。

「そう、丸山よ。丸山聡」

伊田と犯人の丸山には深い因縁があった。

私の動揺をよそに、倉本は話し続ける。考えるのは後だと自分に言い聞かせる。

「樹里は言っていたわ。あの傷、あの×を見るたびに、自分が否定されるような気がするって」

そして退院の二日後、二〇〇五年六月十八日。

「マンションのベランダから飛び下りて、自殺したの」

三十歳だった。

「丸山が捕まったのは、そのまた一カ月後の、七月二十日だった。でも、傷害罪よ。ふざけるなと思った。樹里は丸山に殺されたのよ」

ようやく気付く。伊田は喩え話という体裁で、樹里の事件のことを語っていたのだ。

「出所してからは大人しくしてるのかと思ったら、また事件を起こして、被害者の方は亡くなってしまって。今度こそ殺人で当分出てこられないって思ったら、事故死でしょ? 拍子抜けって言うと変だけど、何かこう、恨む甲斐すらなくなっちゃったというか」

笑みになり損ねた表情で、倉本は顔を歪ませる。

「ごめんなさい、伊田くんの話だったわね」

高ぶる気持ちを抑え、倉本は話を本筋に戻そうとする。山神も倉本も、被害者の手術を担当したのが伊田だと知らないようだ。

「丸山が捕まった後、伊田くん、自分が全部準備するから、損害賠償請求をしようと言ってくれたの。いくらか生活の足しになるって。でも私、もう限界だった。お金なんか要らなかった。陳腐な言い方だけど、お金もらったって、樹里は帰ってこないでしょ?」

――法律はCさんにお金を取ってきてやることしかできない。

「でもそんなこと、伊田くんが一番よく分かってたはずなの。それでも伊田くんは私たちのためを思って言ってくれた、今なら分かる。でも、その時の私には、伊田くんが樹里を利用して、お金を稼ごうとしているように見えた。だから、言っちゃったのね。お金なんて要らない、余計なことをしないでいいから、もう放っておいてって」

――しかしAさんの価値というのは、当然ですが、とても金銭に換えられるようなものではない。仮にCさんがお金など要らないというのであれば、法律にできることは基本的に何も無い。

「それからしばらく、伊田くんは顔を見せなくなった。三カ月くらいして、ふらっと家に来て。驚いたわ。もう弁護士を辞めて、お医者さんになる決意を固めていたんですもの。あの時はすごく申し訳なかった。私の心ない一言で、伊田くんの人生を大きく変えてしまったと思ったから。あの年から医者を目指すなんて、いくら伊田くんでも本当にできるのか、半信半疑だった」

だが、それは杞憂に終わった。

「今はね、すごく嬉しいの。伊田くん、楽しそうだから」

柔らかな笑みを湛えた倉本は、私の方に向き直る。

「こういうお話で、よかったかしら?」

「はい、本当にありがとうございました」

「今日の話は、記事になるの?」

「現時点では未定ですが、可能なら今掲載している記事に加筆したいと思っています」

「じゃあ、それを期待して楽しみにしてるわね。あ、でも私、うまく橋部さんの記事を見つけられなくて。インターネットはどうもよく分からないのよ」

「よければ今、印刷しますよ。私も結局、紙で読みましたから」

山神がそう言って腰を上げた瞬間、我慢の限界が訪れた。

立ち上がって二人に感謝の言葉を伝え、足早に事務所を後にした。本来ならきちんとお礼をすべきなのに、失礼な振舞いであるということは分かっていた。不審がられるかもしれないということも。だがこれ以上、平静を装うのは無理だった。

外は雨が降っていた。いかにも梅雨らしい、弱くも強くもない雨だった。傘の上で雨粒が砕ける軽やかでリズミカルな音だけが、私の鼓膜を揺らした。

全てを考え直す必要があった。

もはや告発状を妄言と笑うことはできない。伊田が意図的に隠した過去は、加害者である丸山との深い因縁だったのだ。

しかし丸山を殺す動機ならともかく、青葉を殺す動機が、伊田にあるだろうか。

青葉は丸山の被害者だ。伊田の恨みを買うようなことは当然何もしていない。同じ丸山の刃にかかり、死へと追いやられた樹里のことを思えば、むしろその命を救いたいと考えるのではないだろうか。だとすれば、青葉を生かす理由こそあれ、青葉を殺す理由など存在しないことになる。

では、伊田は本当に無実なのか。

雨音の中、私は想像する。

伊田は青葉を前に、何を思っただろう。自分が救おうとしている命が、かつて自分の愛する者を死に追いやった男によって、彼を医師という第二の職業に誘う血塗られた契機を作った張本人によって侵されていると悟った時、何を感じただろう。その命を救えなかった時、何が彼の胸の内に残っていたのだろう。

――Bさんが犯したのはあくまでも傷害罪であって、その後にAさんに何が起ころうが、基本的には知ったことではない。結果、理不尽なことに、Bさんに科される刑はその分軽くなる。

蘇るのは、取材の時の伊田の言葉だ。今なら分かる。あの時の伊田は法律家でも医師でもなく、遺族として語っていた。理不尽という一言に凝縮されていた情動は、やるせなさであり、怒りであり、無力感だったのだろう。

殺人者を殺人犯として裁けない法の理不尽を、伊田は誰よりも熟知していた。

――医師として心がけていることは、目の前の患者さんを治すために最善を尽くすことです。

たとえ、その患者が、どのような人であったとしても。

――今度こそ殺人で当分出てこられないって思ったら、事故死でしょ?

一つのおぞましい可能性が存在していることに、私は気付く。

もし事実なら、記事はすぐにでも削除しなければいけない。いや、可能性が存在する現時点で取り下げてしまうのが、最も確実で、安全で、賢明な方法だ。

しかし、私の身勝手な指は違う方向に伸びる。

伊田にアポイントメントのメールを打った。迷いはなかった。待ち構えていたかのように、数分で返信があった。

明日の三時。取材に使ったあの喫茶店。

私は再び、伊田に会う。

(続きは本書でお楽しみください)

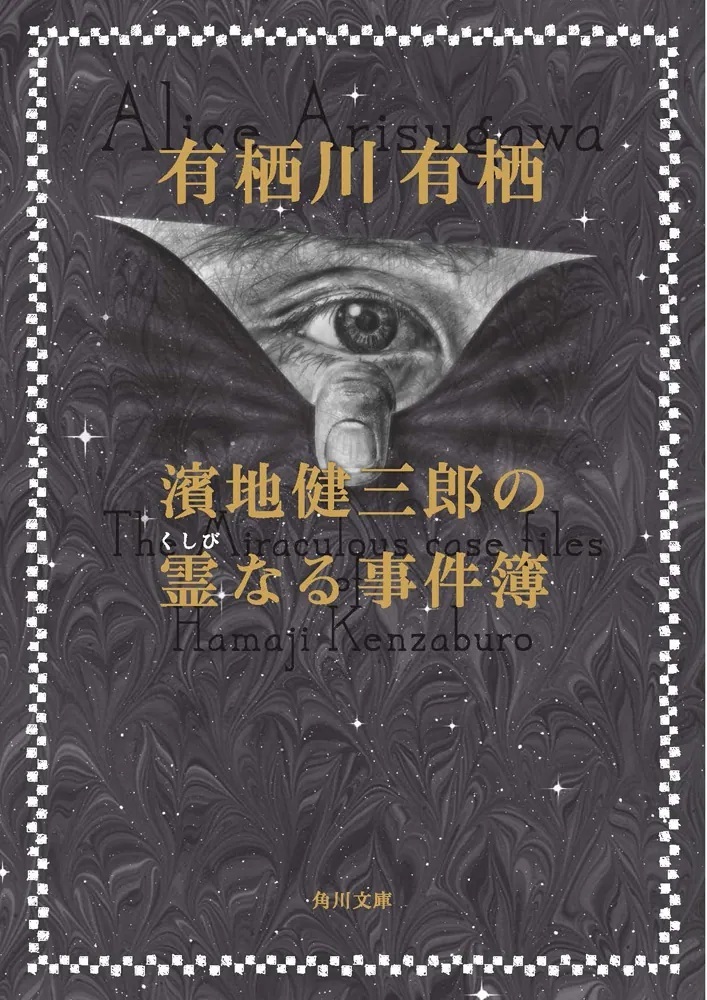

作品紹介

書 名:東大に名探偵はいない

著 者:市川憂人、伊与原 新、新川帆立、辻堂ゆめ、結城真一郎、浅野皓生

発売日:2025年07月25日

その肩書は栄光か、謎を生み出す呪縛か――。極上のミステリアンソロジー。

憧憬、嫉妬、期待、失望……あらゆる感情が渦巻く「東大」と いう場所。

憧れの従姉の痕跡を追う新入生。地震研に突然届いた、地震の発生を的中させる予知はがき。

五月祭の準備中にクラスメートの熱烈な初恋を一瞬で冷めさせた「片面」という言葉の意味。

完璧な妻が新居選びで「東大が見えるところ」を条件にした理由。

大学内で起きた奇妙な盗難事件から、法律で裁けない罪まで。

東大出身の6人の推理作家たちがそれぞれの視点で謎を紡ぐ、濃厚で多彩なミステリアンソロジー。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000585/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら