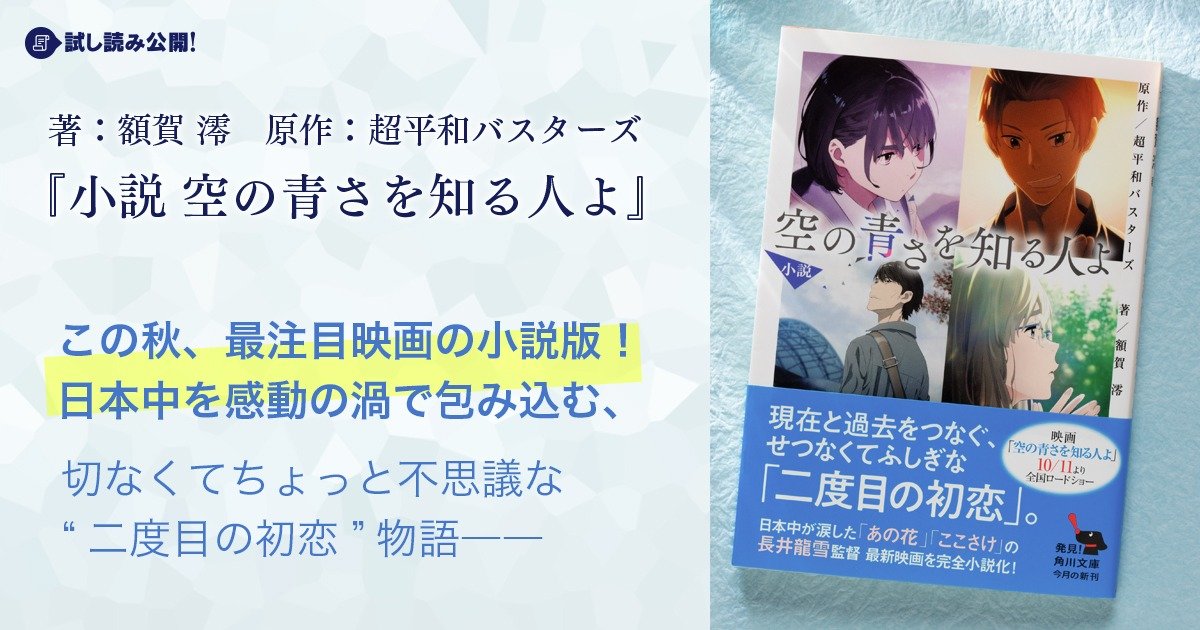

いよいよ10月11日(金)に、映画「空の青さを知る人よ」が全国公開!

山間の街に住む高校2年生・相生あおいは、進路を決める時期なのに大好きな音楽ばかりやっていて――?

* * *

プロローグ

とある歌の中の話だ。

ガンダーラ。

それは、どんな夢も叶う場所だった。

誰もが行きたがるけれど、あまりに遠い理想郷。

私は――私達は、探している。

どんな夢も、叶う場所を。

第一章

1

「――東京」

進路指導室は静かだった。放課後の廊下は賑やかなのに、楽しそうな話し声や笑い声が聞こえてくるのに、でも、とても静かだ。自分の声が天井や床、書類の詰め込まれた棚に吸い込まれていくみたいだった。

「東京行きます」

案の定、先生はあおいの進路調査表を見つめたまま、わずかに怪訝な顔をした。先生のかけた眼鏡のレンズが、戸惑ったように白く光る。

「相生……場所はわかったけど、進学希望じゃないんだよな、就職?」

「バイトしながらバンドで天下取ります」

机に片肘をついて、一言一言嚙み締めるようにあおいは言った。

先生は今度こそ、はっきりと眉間に皺を寄せた。

「バンド? メンバーは?」

「あたし一人です」

怒られなかっただけ、溜め息をつかれなかっただけ、よかったのかもしれない。頭を抱えるのを必死に堪えるような顔をして、先生はさらにいくつもあおいに質問を投げて寄こした。まだ高校二年だし、あと一年の間にぜひとも考えを改めなさい、と今にも言い出しそうな口振りだった。あおいは先生の背後にある書類棚から飛び出しているプリントをぼんやりと眺めていた。

最終的に、先生は調査票に「就職っと……」とペンを走らせた。紙の上を走る乾いた音に、胸の奥がささくれ立ったような気がした。

「はい、次」

あおいが席を立って鞄とベースケースを手に取ったのと同時に、先生が「大滝さん入ってー」と次の生徒を呼び込む。

ドアを開けて入ってきたのは、同じクラスの大滝千佳だった。染めているのかわからないけれど、妙に明るい色の髪を指先でくるくると弄りながら、ちらりとこちらを見る。目が合った。

あおいが何も言わず背負ったベースケースの位置を直すと、すーっと横に避けてドアへのルートを空ける。無言のまま、あおいはずんずんと大股で進路指導室を出た。

「……なんか圧あるぅ」

そんな声がはっきりと聞こえたけれど、振り返らなかった。

ドアの閉まり際に、「あたしお嫁に行きまーす!」と千佳が言う。甘ったるい炭酸ジュースみたいな声だった。飲んだら砂糖が歯にまとわりつくような、ベタッと甘いやつ。

「今は相手、まだいないですけどぉ〜」

きっと、先生はあおいが「バンドで天下取ります」と言ったときと同じ顔をしただろう。頼むから一緒にしないで、と思うけれど、きっと、先生にとっては一緒だ。そしてやっぱり、彼女の調査表にも先生は「就職」と書くだろう。

誰とも言葉を交わさず、あおいは昇降口で靴を履き替えた。

放課後の校内は賑やかで、グラウンドから運動部の掛け声が聞こえるし、吹奏楽部の合奏や合唱部の歌声も響いてくる。靴箱に並ぶ色とりどりの靴の踵まで、何だか楽しそうだった。

こっちの気も知らないで、なんて、あおいは声に出しそうになった。

校舎を出ると、タイミング良くアイボリー色をしたジムニーが一台、正門から入ってくる。

あおいの姉・あかねが、運転席からこちらに手を振った。

「進路面談、お疲れさまー」

車のドアを開けた瞬間、ふわりと髪を揺らしてあかねが笑いかけてきた。

まん丸の眼鏡をかけているからなのか、あかねの表情はいつだって柔らかく穏やかに見える。先程まで話していた先生の無機質な眼鏡とは正反対だった。

先生の渋い表情を思い出して、あおいは何も言わず助手席へと乗り込んだ。

「年末に向けて、市役所も忙しくなってきててねー。来月は迎え、無理かも」

学校を出たところで、あかねがそんなことを言ってきた。思わず「げー」と声に出た。

「うちから学校まで歩いたら一時間は余裕なのにー」

あかねは、市役所の市民生活課で働いている。年は三十一歳。料理上手で、家事は何でも完璧にこなす。そして独身だ。

「まあ、いい季節だし、紅葉を愛でながら山登りなんて素敵じゃない」

赤信号で車が停まる。ふと顔を上げると、近くの民家の庭先で、木々が赤く色づいていた。秋だ。この間まで入道雲が空に鎮座していたのに、季節はいつの間にかすっかり秋になってしまった。

もうすぐ、高校二年の一年が終わる。高校生活最後の一年が、刻々と近づいてきている。

信号が青になった。二人を乗せた車は市街地を抜け、赤、黄色、茶色の斑模様に染まる山に向かって加速する。

「あ〜、山が憎い」

靴を脱いで、シートの上で膝を抱えた。両膝に額をぐりぐりと押しつけて、あおいは近づいてくる山を睨んだ。

紅葉した木々が、どこか慎ましい佇まいの山々が、憎たらしい。

それは、何も徒歩で登校するのが面倒だからというのだけが理由じゃない。

「盆地ってさ、結局のところ壁に囲まれてるのと同じなんだよ」

あおいの暮らすこの秩父の街は、周囲を山に囲まれた盆地になっている。夏は湿度が低くて過ごしやすいらしいけれど、それでも暑いものは暑い。そして冬は寒さが厳しい。

前も後ろも、右も左も山。秋の色に染まった山が何重にも連なっている。山を越えなければ、どこにも行けない。

「あたし達は、巨大な牢獄に収容されてんの」

「出たー! あおいの中二リリック!」

けらけらと笑い出したあかねの横顔に、あおいはムッと頰を膨らませる。あかねはそれでも笑い続けた。

「なんとでも言え。とにかく、あたしはここから出ていくから」

ぷいっと窓の外に顔を向ける。車はちょうど、荒川を渡る佐久良橋に差し掛かった。市内を南から北へと流れていく荒川は、東京湾まで続いている。

そんな牢屋に、自分達は閉じ込められている。この場所も東京と――外の世界と繫がっているはずだとわかっているのに、出られずにただ荒川を眺めているだけだ。

あかねがこちらを見ている。もの言いたげに目を細める彼女の顔が、窓ガラスに映り込んでいた。あおいは膝を抱えたまま、気づかないふりをした。

「――あれ?」

自宅に向かって山道を登っていたら、あかねが突然車を停めた。

坂の途中にある家の前に、一台のバンが停まっている。見知ったおばさん達が、バンの荷台に荷物を積み込んでいた。

あかねが窓を開けて「こんにちはー」と親しげに声を掛けると、一斉にこちらを見て「おかえりー」と笑いかけてくる。

「何やってるの?」

「今晩の寄り合い、正道ちゃんが人集めすぎてねえ。座布団とテーブル足りんから今、山口さんとこから運ぼうっていうことになって」

そう言って抱えた座布団を掲げてみせたおばさん達を見て、あかねはすぐさま車から降りた。

「あ、手伝いますよ。ほら、あおいも」

あかねに手招きをされ、あおいは「んー」と生返事をして靴を履いた。言われるがまま、近くの家の客間から座布団を運んだ。分厚い古びた座布団を抱えると、埃とカビが混ざったような嫌な匂いがした。地域の寄り合いは公民館でいつも行われるけれど、こんなにたくさん座布団が必要なくらい人が集まるだなんて、何を話し合う気なんだろう。

「ごめんねー、帰るとこだったのに」

バンの荷台に折りたたんだテーブルを積み込みながら、あかねが楽しそうにおばさんの一人と話していた。

「全然、私だって寄り合い出るんですし」

「そうだ、あかねちゃん、梨食べる?」

「え? 食べます食べますー!」

あ、今夜はデザートに梨が出てくるな。なんてあおいが思っていたら、「いいお姉ちゃんだねえ」と背後から声を掛けられた。

「本当、いいお姉ちゃんだねえ」

座布団を抱えたおばさんが、あかねのことを微笑ましげに見つめる。

目を細めて、まるで自分の娘でも見るみたいに。

「感謝しなよ、あおいちゃん」

あおいに微笑みかけて、おばさんは離れていく。悪気なんて欠片もなさそうなその背中に、自然と胸の奥が冷めていく。

あかねがいいお姉ちゃんだなんて、自分が一番よく知っている。

だって、交通事故で両親が死んでから、あかねはずっとずっとあおいの世話をしてきてくれた。まだ小さかったあおいの食事を毎日作ってくれたのは高校生のあかねだった。高校生のあおいをこうして車で送迎してくれるのも、高校卒業後に東京へ行くと言い張るあおいを心配しているのも、全部、あかねだ。父さんがするはずだったことも、母さんがするはずだったことも、すべてあかねが背負った。

あかねの笑い声が聞こえた。おばさん達と何やら楽しそうに話しながら、残りの座布団を運ぶためにこちらに向かってくる。

わかっている。感謝するべきだと。周囲の人が「感謝しなよ」と言いたくなるのも、わかる。

わかっているのに、でも――「感謝しなよ」と投げかけられた言葉を、ぺしん、とはたき落としたくなってしまう。

この気持ちに、あおいは名前をつけられない。

〈第2回へつづく〉

ご購入はこちら▷額賀澪『小説 空の青さを知る人よ』| KADOKAWA

「あの花」ノベライズも発売中▶岡田麿里『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(上)』| KADOKAWA

小説版の著者・額賀澪さんが特に思い入れのあるシーンとは……?

▷「あの花」「ここさけ」のスタッフが贈る最新映画! 時を超える“二度目の初恋” 『空の青さを知る人よ』小説版あとがき公開

映画情報

映画「空の青さを知る人よ」

2019 年 10 月 11 日(金)全国ロードショー

吉沢亮 吉岡里帆 若山詩音/ 松平健

落合福嗣 大地葉 種﨑敦美

主題歌:あいみょん(unBORDE / Warner Music Japan)

監督:長井龍雪

脚本:岡田麿里

キャラクターデザイン・総作画監督:田中将賀

soraaoproject.jp

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。