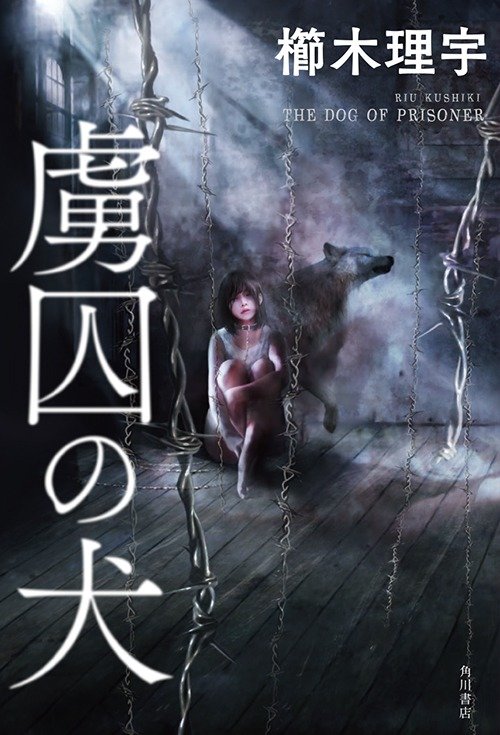

カドブンで好評をいただいている、ミステリー『虜囚の犬』。

公開期間が終了した物語冒頭を「もう一度読みたい!」、7月9日の「書籍刊行まで待てない!」という声にお応えして、集中再掲載を実施します!

作品の感想をツイートしていただいた方に、サイン本のプレゼント企画も。ぜひお楽しみください!

関連記事

>>怖すぎてトラウマ必至! 話題のミステリ作家・櫛木理宇が選ぶ、実話の「異常殺人者」を描く作品5選!!&『虜囚の犬』インタビュー

>>驚異の連載満足度98%!! 『虜囚の犬』装画ができるまで。 イラストレーター・青依青さんインタビュー

※リンクはページ下の「おすすめ記事」にもあります。

◆ ◆ ◆

>>前話を読む

白石は思わず一歩下がった。短いため息をつく。

新聞勧誘員でも宗教でも押し売りでもない。だが、もっと面倒くさい相手である。

とはいえ迎え入れないわけにもいかなかった。なぜって入れなかったら、あとがもっと面倒くさいと経験で知っているからだ。

ここでようやく、白石は今朝の夢を思いかえした。

──そうか、あれは

いまになってなぜ、

むろん非科学的な意味ではない。深層心理が夢に及ぼす影響

──つまりここ数日内に、はからずも目にしたニュースが原因だろうか。

白石は退職以来、刺激の強いニュースは観ないようにしていた。観てもなるべく、意識の網にかからないよう心がけていた。

誰のためでもない。自分の心身の健康のためである。いまこの瞬間も、自分を動揺させたかもしれない事件、耳目に入れたがスルーしてきたニュースがなんだったのか、まるで見当がつかない。

──なのに心というのは、たやすく意識を裏切る。

白石はいま一度ため息をつき、玄関へと向かった。

チャイムはやかましく鳴りつづけている。

勢いよく扉を開けた。

「やあ、

訪問者に対し、白石は

「いらっしゃい。ひさしぶりだな。──用が済んだらすぐ帰れよ」

2

「いや、こいつはなかなか美味いな」

夕飯用に仕込んでおいた牛すじ肉とペコロス入りのポトフをたいらげて、和井田は首を振りながら感嘆した。

「おかわり」

「駄目だ。三杯目じゃないか、厚かましい」

白石は即座に却下した。

「なんだよ。ケチくせえこと言いやがって」

「駄目なものは駄目だ。これ以上食われたら、果子のぶんがなくなる」

「なるほど。それならしかたないな」

けろりと

白石は背が低いほうではない。平均身長より五センチは高いはずだ。だが和井田は、その白石が見上げるほどの長身

「……で、なんの用だ」

空いた深皿を回収しながら、白石は問うた。

「

「べつに油は売っちゃいない」

和井田は応えてから、白石が手にした皿を名残り惜しそうに見た。

「それはそうとおまえ、料理の腕を上げたな。早いとこ結婚しろよ、きっといい家へお婿に行けるぞ。この腕前なら引く手あまただ」

「妹の世話でそれどころじゃないさ」

「ケッ。すかしやがって。イケメンの余裕かよ」

和井田は横を向いて吐き捨てた。

白石洛と和井田瑛一郎は、高校時代からの友人である。

高校では白石が理数科で、和井田が普通科。大学では白石が人間学群心理学類の臨床心理学専攻で、和井田が社会学類の法学専攻と分かれてはいたものの、七年を通して同じ学び

高校一年の初夏、

「白石、この成績なら東大の医学部に進めるぞ」

と太鼓判を押した担任教師を

「はあ? 白石ほど医者に向いてないやつはいねえよ」

と

昔から和井田瑛一郎は、とにかく強引なやつだった。気づけば白石は勝手に友達認定されており、なぜか文化祭に出るバンドのメンバーにまでエントリーされていた。

「弾けるんならいいじゃねえか」

ほかになんの問題が? と和井田はきょとんと言い切った。そのくせ文化祭のあとには、

「おい白石、ボーカルより女にきゃあきゃあ言われるベースなんて聞いたことねえぞ。ベースってのはリズム隊だろ。縁の下の力持ちだろう。女に注目されるパートのはずがない。もっと謙虚にふるまえ」

と文句を付けてきた。それ以来、和井田は白石の容姿に対してやたらと難癖が多い。

白石は顔をしかめて、「なあ和井田」と旧友にカップを差し出した。

「ぼくも暇な身じゃないんだ。用事があるのかないのかはっきりしろ。ないなら、コーヒーを飲んですぐ帰ってくれ」

「はあ? 用ならあるに決まってるだろう。でなきゃおまえしかいないとわかっている平日の昼間に、わざわざ出向いてくるかよ。果子ちゃんに会えないなら、おれになんのメリットもない」

和井田が憎まれ口を

やかましいわりに、彼はコーヒーを一口じっくりと味わってから、言葉を継いだ。

「──白石おまえ、

途端、白石は頰を硬くした。

記憶の中の少年が、

「ああ」

白石はうなずいた。

「覚えている」

「だろうな。おまえの記憶力なら忘れちゃいないと思っていた。書類によれば家裁送りになったのは七年前、やつが十七歳のときだ。……過去の経歴を調べていて、家裁調査官の欄におまえの名を見つけた。おまえを今日訪ねた理由は、それだ」

「ということは……彼が、治郎くんがなにかしたのか」

白石は尋ねた。

和井田が眉をひそめて言う。

「おまえ、やっぱりニュースは観ちゃいないんだな」

「観ていない。観ないようにしているのは、おまえだって知ってるだろう」

「だな」

和井田はカップを置いた。

彼らしからぬ仕草でまぶたを伏せてから、目を上げる。

「ではあらためて言う。薩摩治郎は、今月の十二日に殺された。殺害現場は県庁から徒歩十二分、つまり

「刺殺……」

白石は繰りかえした。

じわじわと「殺」の文字が頭に染みこんでくる。

つまり殺されたということだ。自分が家裁調査官だった頃に担当していた少年が、ホテルの一室で何者かに殺された──。

「自殺の、可能性はないのか」

「ない。

「ホテルには防犯カメラがあるだろう。犯人は、映っていなかったのか」

「残念ながら、古い安ホテルでな」

和井田は肩をすくめた。

「出入り口と駐車場のカメラはかろうじて本物だったが、各階のフロアに設置されていたのはダミーだった。つまりチェックインする薩摩は映っていても、薩摩の部屋を出入りした人間の姿は捉えていない。おまけにビジホとラブホの中間みたいなホテルで、ご休憩コースありだ」

白石は

和井田がつづけた。

「

「警察では、犯人は最初から殺意があったと見なしているのか」

「そりゃあそうだ。刃渡り十八センチのナイフを所持して、ホテルでご休憩したがる客はそうそういない」

「刃渡り十八センチ?」

白石は息を

ふたたび脳裏で、薩摩治郎の顔がちらついた。しかしその生白い頰は、やはり「殺人」という無残なワードとは結びついてくれなかった。

和井田はそんな白石を観察するように眺めてから、

「というわけでだ」と膝の上で指を組んだ。

「マル害に関して、白石、おまえの意見が欲しい。なあ、当時やつはどんな少年だった。印象はどうだ? どの程度打ちとけた? おまえはやつとなにをどう話し、やつをどれほど理解した?」

「いや、待て。待ってくれ」

白石はかぶりを振った。

「あれから七年も経ってる。十代の少年期から二十代の青年期に、人というのは大きく変わる。ぼくよりもっと、

「薩摩治郎はおまえの手を離れた二

和井田が冷ややかに言う。

「生身のやつと最後に触れあった人間の一人が、家裁調査官のおまえだ。そしておまえは犯罪社会学と臨床心理学の専門家だ。プロフェッショナルだ」

「プロじゃない」

白石はあえいだ。

「もう、とっくに退職した。ぼくは〝元〟専門家に過ぎない。もう、ただの素人で……なんの関係もない。彼について話す義務も、おまえから情報を聞く権利もない」

「いや、関係者さ」

和井田は言った。

「公式にはどう扱うか知らんから、さすがに

「でも、……でも、家裁調査官には守秘義務がある」

「そんなこたあ、むろん心得ている」

白石の言葉を、和井田は一蹴した。

「『職務上知り得た秘密を漏らしたときには、一年以下の懲役、または五十万円以下の罰金』だろう? だがこれは殺人事件の捜査だ。警察による捜査照会は『正当な理由』にあたり、罪には問えない」

「違う」

白石は頑固に拒んだ。

「法律じゃなく、モラルの問題だ。ぼくは、被害者の権利を──」

「薩摩治郎は〝ただの被害者〟じゃない」

和井田はぴしゃりと言った。

「これがただの単純な殺人事件だったら、おれだって、おまえの静かな

「……どういう意味だ」

「知りたいか? それならおれの話を聞け」

和井田は言った。

友人の言葉に、白石は息を吞んだ。和井田がたたみかける。

「おまえは生前のマル害の心理について、もっとも詳しい人間の一人だ。そう認定したから、おれは意見を聞きに来た。──いま『どういう意味だ』とおまえは訊いたな。これから話すのがその問いの答えだ。いいか、耳をふさがず最後まで聞けよ」

否、と白石は言いたかった。

しかしできなかった。

白石はL字型ソファの端にうなだれて座り、和井田の語りに耳を傾けた。

(つづく)

▼櫛木理宇『虜囚の犬』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000319/