オデッセイは烏川林道を登りはじめていた。ここまでくる途中、一度だけ田んぼの

林道を三十分ほどかけて登ったが、その間、林道脇の斜面で作業をする土木作業員を見かけた以外はまったく人と行き合わなかった。乗用車は何台か停まっていた。釣人の車か、はたまた山菜採りにきている人の車か……いずれにしても、どやどやと人が押しかける山ではなさそうで、深山の

「なにもないところね」と菊路は拍子抜けしたようにいった。

「名所ばかり訪ね歩くのが旅じゃないって、おまえがいったんだろう。静かでいいところじゃないか」

恭輔は車を降り、運転で疲れた

「

恭輔は伸びをして深々と山の空気を吸った。遠くでカッコウが鳴いている。この世ではないどこかから聞こえてくる鳴き声のようだった。

「ほんとうに静かねえ」

菊路は、カッコウの鳴き声って不思議だわと思った。静寂がより際立つ。そして、山の底知れぬ奥深さを感じさせる。

「これが山本来の静けさなんだろうね」と恭輔も感慨深げにいった。「上高地は素晴らしいところだが、人が多くて騒がしすぎるのが珠に

「あら、今度は登山?」と菊路が

「いやなことをいうね、まったく。せいぜい長生きしてやるから、覚悟しとけよ」と恭輔は反撃した。「おまえもどうだ? 思い切って登山でもはじめてみないか。結構いるらしいぞ、年を取ってからハマる人が。この年にして夫婦共通の趣味を持つというのも一興だと思うがね」

「山登りなんて、いくらなんでも無茶ですよ。私は、昨日のピクニックみたいなコースが限界だわ」

ふと恭輔が思案顔になり、

「ピクニック……」

「なに?」

恭輔の顔が輝き、「そうだ、ピクニックだよ」と

「なんですか、それ?」

「映画さ。さっきいった映画のタイトルだよ。ようやく思い出した」

恭輔は「人生最大の謎がひとつ解けた」と大仰なことをいって喜んだ。

菊路が訊ねた。

「そういえば、神隠しとやらはどこで起きたんですか」

「さあね。しかし、これだけ山深いと、そういうことがあっても不思議ではないという気がしてこないかね? あの映画もたしかそうだった。今となっては記憶も

「ロマンチックなんですね、男の人は」と菊路が柔らかく笑った。「でも、現実はもっと単純で、もっと残酷ですよ、きっと。それで、いつかは誰かが解答も出すんです」

恭輔は頭を振り、嘆息した。

「夢がないね、女ってやつは」

菊路がそんな夫の手を引いた。

「せっかくここまできたんだから、記念撮影しましょうよ。あの案内図のところで」

わざわざ三脚を立てて、セルフタイマーでふたりのポートレートを撮った。恭輔は妻の肩に腕をまわして抱き寄せた。普段ならあり得ないことだった。旅先の夫は、

あとはなにをするでもなく、ふたりは駐車場の片隅に座って雑談をした。旅のこと、息子夫婦のこと、自分たちの将来のこと……脈絡のないお

出発して間もなくのことだった。車の前方、数十メートルの距離で小さな影が林道を横切るのが見えた。

「今の、なに?」と菊路がいった。

「なんだろう?」

恭輔も眼を凝らし、車のスピードを落とした。同じ場所を次々と動物が横切ってゆく。

「まあ、サルだわ」と菊路が喜んだ。「見て、赤ちゃんが背中に乗ってる。可愛いわねえ」

「おい、写真を撮れよ」と恭輔がいい、車を停めた。

「サルをですか? いいわよ、カメラは後ろのバッグに入れちゃったもの」

「観光客ずれした日光あたりのサルとは違うんだよ。本物の野生ザルだ。こんな機会はめったにないぞ」

恭輔の方は少し興奮ぎみで、セカンドシートに置いてあったビデオカメラを手に取って身構えた。

「それにしても、すごい数だな」

恭輔はビデオをまわしながらゆっくりと車を進め、サルの行列の間近にまで迫った。車には慣れているようで、サルたちはなかなか逃げようとしない。恭輔が

右の急カーブを曲がろうとした時だった。やはり道を横切ろうとした〝それ〟が突然、車の前に出現した。まさに出合い頭だった。恭輔が「わっ!」と小さく叫んだ。撮影に気を取られていた菊路が少し遅れて前方を見た。〝それ〟を目の当たりにした菊路は(まさか)と思った。恭輔は衝突を回避するために慌ててハンドルを左に切った。そして、ブレーキを踏んだ……つもりだった。サルに注意が向いていたし、くだり坂ということもあって、かえってスピードは抑えていた。恭輔の

林道を挟んで反対側の斜面では、ササ藪が激しく揺れ動いていた。〝それ〟も大変な恐怖を味わい、一気に藪を掻き分けて

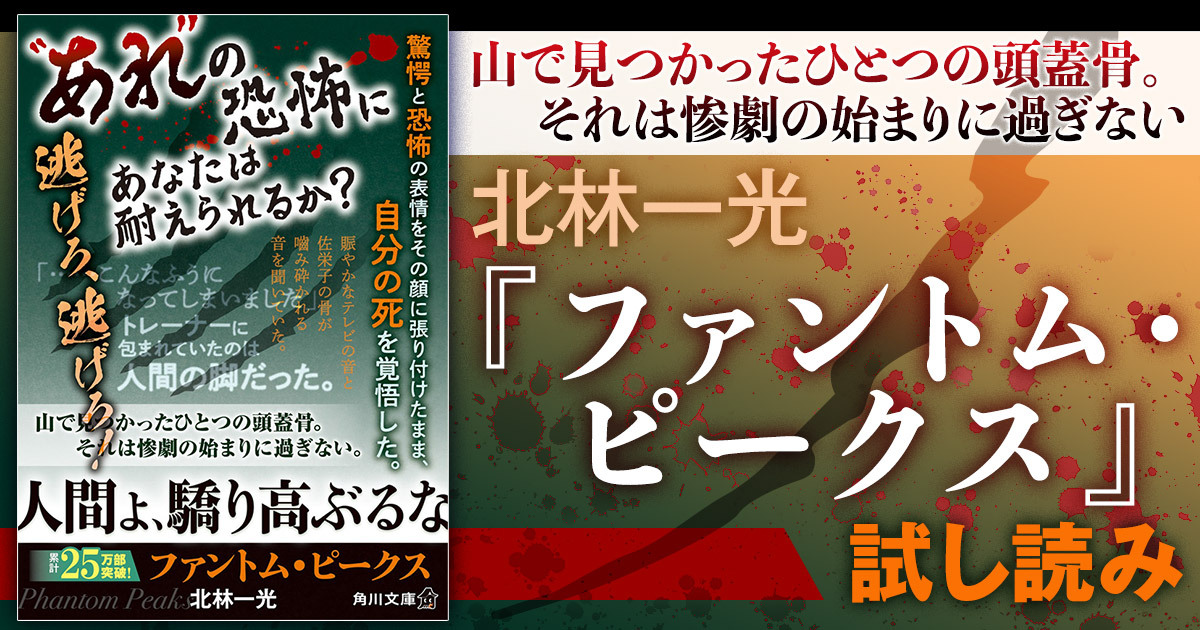

試し読み

紹介した書籍

おすすめ記事

書籍週間ランキング

1

おもいこみのノラ

2025年12月1日 - 2025年12月7日 紀伊國屋書店調べ

アクセスランキング

新着コンテンツ

-

レビュー

-

特集

-

特集

-

文庫解説

-

文庫解説

-

連載

-

試し読み

-

特集

-

文庫解説

-

文庫解説