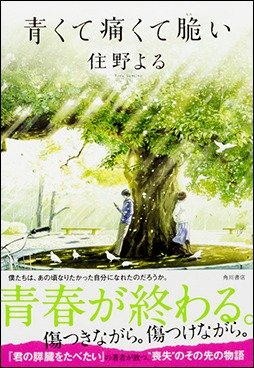

傷つくことの痛みと青春の残酷さを描いた『青くて痛くて脆い』がついに映画化!

主演に吉沢亮×杉咲花を迎え、8月28日(金)から全国で公開されます。

大学1年の春、秋好寿乃と出会い、二人で秘密結社「モアイ」を作った田端楓。

しかしそれから3年、あのとき夢を語り合った秋好はもういなくて――

冒頭47ページを映画公開に先駆けてお届けしていきます!

>>第1回へ

―――◇◆――◇◆――◇◆――◇◆――◇◆―――

出席確認用の一言感想アンケートを提出して席を立つ。月曜日の四時限目に授業を入れていなかった僕は、遅めの昼食を取るため食堂へ向かうことにした。

大学では、中途半端な時間の食堂にもそれなりに人がいる。まだ慣れない空気の流れる場所で寄る辺なく日替わり定食をトレーの上に揃えた僕は、窓際の四人掛けの席へと座り、手を合わせて

「ねえ、一人?」

自分と関係のない声なんて風景に交じる雑音だ。この時も当然自分が声をかけられているなんて思わなかったから、僕は白身魚のフライを口にくわえた。ざくりという気味のいい音を立てて千切れたフライを思わず皿の上に落としてしまったのは、突然肩をつつかれ驚いたからだ。

「ねえ、一人?」

繰り返された質問で、さっきの言葉が間違いなく僕に向けられたものだったのだと分かった。

「え、あ」

どうして話しかけられたのか分からなかった。しかし、噓をつく必要もなかった僕がひとまずこくりと

「さっきの授業、横の席だったよね、私も一人なんだけど一緒してもいい?」

マジか、と思った。授業中に平気で自分の意見を述べられる行動と合わせ、自分自身に無駄な自信を抱いているタイプなんだろうと

拒否しなかったのは、僕の人生におけるテーマのうち、人から遠ざかることよりは、人の意見に反しないことの方により重きを置くことが多くて、この日の気分もそうだったからだ。それ以外に、ない。

「は、はい」

一応先輩である可能性を考えて僕は敬語を使った。相手のタメ口があまりに自然だったために、一年生ばかりのあの講堂にいた僕を後輩と断じているからだと思ったのだ。そしてこうして知らない人間と突然の食事を普通に取ろうとするのは彼女の痛さだけに起因するものではなく、大学生活に余裕を

「タメ口でいいよ、一年生だよね」

「え」

「あれ、もしかして先輩、だったりします?」

大きな目をきょろつかせる彼女のやっちゃった感を見ただけで痛い奴だと判断し、逃げてもよかったんだろうけど、噓をつく必要もなかったので僕は首を横に振った。

「一年生、だけど」

「ああっ! よかったあ! 焦った、大学生活早々やっちゃったかと思った」

胸に手を当てて息をつき大げさに安心を表現する彼女。さっきの授業でのことは早々やっちゃったのには入らないのかと、思った。

「いや、いきなりで申し訳ないっとは思ったんだけど、まだ知ってる人全然いなくて、心細くなってたらさっきの授業で横にいた君を見つけたから話しかけたの。すみませんっ、ひいた?」

ひいた。

「いや、いいけど」

「おおよかった、えっと、私は秋好寿乃って言います」

突然の自己紹介、自尊心の大きな人間なのだろうと思った。

「学部は政経だけど、同じ?」

「いや僕は、商学部」

「なるほど。名前、

断りようのない訊き方だ。

「あ、田端、です」

「タバタくん、いきなりになっちゃったけど、よろしくお願いしますっ」

秋好はぺこりと頭を下げた。肩のあたりで切りそろえられた髪が揺れる。僕も一応、彼女に合わせて頭を下げる。予期しないイベントが起こった場合、何かに沿って動けばマシな結果となることが多い。

「ちなみに、タバタくんの下の名前は?」

「……えっと」

言い

個人的な問題として、僕は、自分の名前が嫌いだった。例えばイケメンだったりしたら自分の名前が

けれどもちろん、人からの質問を無視する勇気も僕は持っていなかった。

「

そしてもちろんコンプレックスなんて人様から見れば本当にどうでもいい話だ。

「タバタカエデくんねー。田んぼに畑?」

「あ、端っこ」

秋好は肩掛け

「メモりましたー」

目を細め歯を見せて笑った彼女はスプーンを手に取って、待ちに待ったご