バンクハザードにようこそ

【試し読み】中山七里『バンクハザードにようこそ』刊行記念! 冒頭を大ボリューム特別公開!

“どんでん返しの帝王”中山七里による15周年目の最新作、『バンクハザードにようこそ』が絶賛発売中!

刊行を記念して、社員を自殺に追い詰めた悪徳銀行に天才詐欺師が華麗に追い詰めていく今作の冒頭を特別に公開します!

中山七里『バンクハザードにようこそ』試し読み

一 Money, Money, Money

1

「あたし、借金返したくないんです」

開口一番の言葉がそれだった。

「いや、借金は返さんとアカンでしょう」

「でも社会人一年生が四百万円なんておカネ払えるはず、ないじゃないですか」

「その払えるはずのないおカネ、どうして借りちゃったのよ」

「奨学金なんだもの。国が無利子で貸してやるっていう制度なんだから、最終的に払えなくなっても何とかなると思うじゃないですか、普通」

相談者の

「あ、先生。今あたしのこと馬鹿にしたでしょ」

「奨学金の原資は税金なんだから、払えないからチャラって訳にはいかないだろ」

「それが分かってるから、こんなところへ相談に来たんじゃない」

美穂は狭い事務所を見回して言う。

〈東雲司法書士事務所〉と名前はついているものの事務員はおらず、中にいるのは東雲一人だけだ。

「奨学金が四百二十万円、だけど月々の返済額は数万円のはずだ。しかも他にカードローンが六十万円ある。言いたかないけど若い娘の借金じゃねえぞ」

「だって、新入社員の給料で奨学金返してたら、あっという間に生活費がなくなっちゃうのよ。カードに手を出すのは当然でしょ」

「カードローンを借りても奨学金は返してないじゃないか。大体、自分で大学進学を選んだんじゃないのか」

「親がさー、半分

「親御さんの協力は得られないのか」

「二人とも住宅ローンの返済で、それどころじゃないって。そうこうしているうちに支払いが滞っちゃって督促状も届いたし」

「どのくらい滞納している」

「んー、ちょうど半年かな」

美穂はあっけらかんと言うが、いったい督促状を読んでいるのかどうか。

「滞納が九カ月続くと支払督促で訴えられるぞ」

「えー、国からの請求なんて、もっとゆるゆるでしょう」

「国がゆるゆるでも回収を任されているのは法務大臣の許可を受けたサービサーだ。おそろしくシステマティックに回収する。この手の支払督促はほぼ一〇〇パーセント認められるから、即刻給料が差し押さえられる」

途端に美穂の顔色が変わる。

「差し押さえって何よ、それ。横暴じゃない」

「横暴じゃなく合法だ。差し押さえといっても手取額の四分の一で」

「四分の一も取られたらケータイ代も払えなくなるじゃない」

借金は返せないのに通信代は払えるというのか。

「先生、お願い。何とかして。テレビでよく過払い請求とか宣伝してるじゃん。あれすればおカネが戻ってくるんでしょ」

「過払い請求ができるのは利率が法定金利を上回っている場合だけだ。奨学金の金利は一パーセント程度だからどうしようもない。できるとしても月々の支払額を見直すくらいだな」

「先生、能力ないんじゃない?」

うんざりしてきた頃、タイミングがいいのか悪いのかノック二回の後に事務所のドアが開いた。

「お邪魔するよ」

ドアの隙間から顔を

「とにかく奨学金なんて返したくないっ」

美穂は最初の主張を反復する。同じ言葉を繰り返していれば見当違いの願望でも

「カードローンはしょうがないにしても、何で勉強するために使ったおカネを返さなきゃいけないのよ。国民には教育を受ける権利があるんでしょっ」

自分に都合のいい話は

東雲は急に馬鹿らしくなり、一番簡単な解決案を提示することにした。

卓上のパソコンからお目当てのサイトを検索し、プリントアウトする。『無資格未経験でも高収入!』の

「月並みな解決案が実は一番効果的だったりする。要は月々の収入が返済金額以上に増えればいいんだ」

紙片を受け取った美穂は

「これってフーゾクの求人広告じゃないの」

「フーゾクったって色々ある。会社が終わってからもバイトで働ける。拒否するのは話を聞きにいってからでも構わんだろう」

「あっきれた。それで相談に乗ったつもりなの」

「そこの面接を受けて駄目だったら、またおいで」

「あんた、訴えてやるから」

美穂はそう言い捨てると席を立った。

「借金返せないからって馬鹿にしやがって」

返せないんじゃなくて、返さないの間違いじゃないのか――言い返そうとした時には、既に彼女の姿はドアの向こう側だった。

「よう代書屋」

奥から燎原が声を掛けてきた。

「何だカネ貸し」

「相変わらずだなあ」

燎原はのそりと近づいてくる。

「客にフーゾクを紹介する司法書士なんてお前くらいのもんだ」

「彼女からは着手金どころか相談料ももらっていない。よって彼女は客ではない。客でもない人間に何をどう勧めようが職業倫理に反することじゃない。それにあの

「冷たいな」

「本気で解決するつもりなら最初から弁護士事務所に駆け込むさ」

元より司法書士は個々の債務額が百四十万円を超える案件を扱えない。下手をすれば司法書士法三条違反になる。奨学金の債務額が四百二十万円と知った段階で、はや受任する気は

「親の見栄で進学したとかほざいていたが、半分は自分の見栄だ。自分の借金を他人の責任にするようなヤツは、仮にこの問題が解決してもまた同じことを繰り返す。身の丈以上の買い物をした挙句に生活苦に陥ると、政治のせいだとか社会システムのせいにし出す。お前だって、ああいう客は嫌というほど見てきただろ」

「ウチでは、そういう利用者はあまり見かけんな。第一、入社一年目の娘に五百万円近いカネなんて貸せるもんか」

燎原は

貸金業の世界には総量規制があり、貸付できる金額は年収の三分の一までと定められている。ただし総量規制は銀行のカードローンを対象外としている。

「いくら総量規制の対象外といっても、それ以前に常識に引っ掛かる。銀行をそこらの闇金と同等に扱うな」

「それは失礼」

「お前が口にする謝罪は謝罪に聞こえん」

「そりゃまた失礼」

燎原の勤め先はれっきとした地銀の〈

「あの娘、これからどうするのかな」

燎原は美穂が消えたドアに視線を投げる。

「お前の言う通り、あのままじゃ破滅するのが目に見えている。何とかならないものかな」

「どうせ

「それ、ひどくないか」

「ちっともひどくねえよ。親から勧められようが自分で決断しようが、手前で借りて使ったカネを返したくない返さないと口にした時点で、真っ当な返済方法と真っ当な人間性をドブに捨ててるんだ。ドブに突っ込んだら泥だらけのカネを

「正論だが、それを二十歳そこそこの娘に説くのは正しくないような気がするなあ」

「お前が無責任に優し過ぎるんだよ。自分で助けられないんだったら、不用意に情けなんてかけるな……って勲には無理か」

東雲は半ば

「お前が

「行員は血も涙もないマフィアかよ」

ぶすっとした言い方だが、はっきり否定しないのが燎原らしかった。もう二十年近くの付き合いになるが、東雲は燎原が噓を吐いた場面を一度たりとも見たことがない。

「で、勲は何の用なんだよ。行員が司法書士を訪ねてくるのは引渡し実行の時くらいだけど」

引渡し実行とは住宅ローンの融資実行を指す。買い手が銀行から融資を受け、その融資金を即座に売り手の口座に送金するのだが、その場で司法書士が所有権移転と担保権の設定を確認することが慣習になっている。従って引渡し実行の際は、仲介役の不動産業者か銀行側が司法書士に仕事を依頼する流れになる。

「しかし勲は運用部で融資担当じゃねえよな」

「俺が融資担当だったら、もう少し真面目で堅実な司法書士に依頼する」

「まあ、勲ったらイジワル」

「黙れ。同級生のよしみでお前を紹介した時、俺がどれだけ迷惑をこうむったかもう忘れたか」

「んー、何だったっけ」

「融資実行の席上、お前は送金手続きが終了するなり、今まで表にでていなかった当該物件の

「だってさ、いくら重要事項説明の義務がないといっても、徒歩圏内に保育園の建設計画があるのを黙ってたらアウトでしょ。あのオッサン、更地の上に風俗ビル建てる予定だったんだから。それに契約締結後だから、まあいいかと思って」

「何が、まあいいかだ。お

「んー、保育園の前をスッチーとか婦警にコスプレしたお

「……司法書士の試験に面接があれば、お前は必ず落ちている」

「それは箱銀の入社試験にも言えるよな。大方その実直さが銀行マンに最適とか評価されたんだろうけど、俺が面接官なら絶対にお前を採用しない」

「何だと、この野郎」

「行員に雇うより、お前と二人で起業する方がずっといい」

「買い

東雲はふと違和感を覚えた。いつもの応酬にしては迫力が足らない。

「……昴とは違う。俺には起業する才能なんてない。いや、ちゃんとした行員なのかどうかも怪しいところだ」

長年の付き合いだから、この男が悩んでいることだけは分かった。男がうじうじ悩んでいるのを見せるのは恥と思っていることも知っている。

「わざわざ事務所まで足を運んだってことは暇ってことだよな」

「少なくともこれからの予定はない」

「じゃあ、ちょっと付き合え」

「また、あそこか」

「普段から不健康な生活してるんだろ。たまには健康的なことをしろ」

「お前の仕事はどうするんだ。まだ昼の三時半だぞ」

「臨時休業」

あっさり答えられ、燎原はがくりと肩を落とした。

燎原を連れてきたのは事務所から徒歩圏内の銭湯だった。近くに箱根という名湯地を持ち、この辺りも温泉が湧いているので、銭湯といってもなかなか侮れない。

四時の開店と同時に入湯する。この時間の客といえば東雲のような温泉好きか背中に派手な絵を描いている連中くらいだ。

脱衣所で一緒に脱いでいると、燎原の裸体が視界に入ってきた。昔から体格のいい男だが、最近は運動不足のせいか腹が目立っていた。そう言えば何となく顔色も悪いようだ。

まずは湯船に

「ぷわーっ、生き返るなあ、おい」

「今まで死んでいたみたいな言い方だな」

「仕事はつまらん」

「そうは見えないがな。今の司法書士もそうだが、お前が仕事をつまらなそうにしていたのを見たことがない」

「そりゃあお前みたいに生え抜きの銀行マンじゃないからだ。大学出てから、いったい俺がどれだけの職を転々としているか憶えているか」

「最初は家電量販店だった」

「競合店と安売り競争するのが嫌で辞めた」

「次は携帯ショップ」

「年寄りに大容量のスマホを売りつけるのが嫌になった」

「不動産屋。宅建試験は一発で通ったじゃないか」

「石を投げたら詐欺師に当たるような業界だった」

「証券会社」

「銘柄コードを憶えるのが面倒だった」

「ソフト会社のプログラマー」

「仕事中にゲームしてたら解雇された」

「税理士事務所」

「自分で司法書士やる方が

東雲は感慨深げに言う。実は燎原にも伝えていない仕事も経験しているが、それは言わぬが花だろう。

「自分でも笑っちまうくらいの腰の軽さだわ。石の上にも三年とかいう

「それだけ派手な商売に就けるという方が俺には驚きなんだが」

「根っからの飽き性だしなー。続いているのは

「俺との付き合いも続いているじゃないか」

「お前が面白い男だから続いているんだよ」

「俺のどこが面白い」

「同じ会社で十年以上も続いている律儀さ。行員になるために生まれてきたような慎重さ。行員の癖に簡単に人を信用する幼児性」

「幼児性言うな」

本人には皮肉を言ったが、東雲は燎原の善良さが嫌いではない。性格がまるで正反対の自分が燎原と続いているのは、おそらく燎原の善良さが自分にはないからだろう。

「さっきの話を蒸し返す訳じゃないが、俺と一緒に起業する気はないか。勲のポテンシャルは地銀の運用部なんぞで腐らせとくにはもったいない」

「銀行員の収入は安定している。三十半ばでぬるま湯から出たら、たちまち風邪をひく」

「ぬるま湯の外は常夏の楽園かもしれんぞ」

「お前と一緒だとシベリアの収容所かもしれんじゃないか。第一、俺には扶養家族がいる」

一瞬、誰のことかと思ったが、すぐに彼女の顔が浮かんだ。

「ああ、

「来年、大学卒業見込みで箱銀から内定をもらっている」

「二十二歳か。しばらく会ってないけど大きくなっただろうな」

杏子は歳の離れた妹だった。まだ燎原が箱銀に入行して間もなかった頃、両親が交通事故で他界してしまっている。

杏子は燎原のアキレス

「勲、何か俺に相談することがあるんじゃないのか」

単刀直入に

普段であれば「うん」と納得するように

煮え切らない顔をして湯の表面を見つめている。

東雲は突っ込んだ話をしようとする時、たとえ相手が誰であっても話す場所は風呂の中と決めている。人間は裸になると本音を話しやすいという経験則があるからだった。

「舌の根の乾かぬ内に何だが、起業の話はどこまで本気なんだ」

「どこまでも何も、俺はいつだって本気だ」

「いいや、お前の本気は千に三つだ。不動産屋に就職したと聞いた時には天職だと感心したくらいだ」

「親友にそこまで言うかね」

「本気なら確認したい。具体的なプランはあるのか」

「具体的って」

「ウチの融資担当者が首を縦に振るくらいの事業計画書が作れるか」

事業計画書だけならひと晩に三件分は書ける――と言おうとしてやめた。

「実のところそこまで明確なプランはない。しかし自信はある」

燎原ははっきりと落胆していた。

「どういう風の吹き回しだ。そろそろ銀行業務に飽きてきたか。それとも三十半ばで出世を諦めたか」

「いや……」

燎原はまだ逡巡している。

追及するのが

だが起業を口にしたのは、今の勤めを辞めることが視野に入っているからだ。箱銀ひと筋十三年の男が脱サラに惑うには相応の事情があるはずだった。

「俺は見ての通り軽い人間だが、事業計画書は重厚な内容が書ける。起業の自信があるのは色んな商売を渡り歩いて、失敗例を山ほど見てきたからだ。箱銀から融資を取り付けるのは難しい話じゃない」

「箱銀はやめておけ」

「へ?」

「起業するのは結構だが、箱銀を頼るのだけはやめておけ」

「何があった」

追及するつもりはなかったのに、つい口から出た。

「

「茶化すな」

冗談でなく不機嫌な口調だったので、それきり東雲は黙り込んだ。これ以上突っ込めば、燎原が貝のようになるのは分かり切っていた。

しばらく沈黙が続いた後、燎原はぼそりと呟いた。

「悪い。起業

いったんということは、再燃する可能性があるという意味だ。

「構わん。どうせそれほど忙しくない。その気になったら、また話してくれ」

「司法書士はそんなに暇か。それともお前の事務所が暇なだけなのか」

「あまり忙しくならないように調整している。お前と違って、自分の食い

「結構な身分だな」

「銀行員なんてエリート職には言われたくねえな。俺は

「だから千三つというんだ」

燎原はもう一度顔に湯を引っ掛ける。顔を洗えば気分を一新できると思っているかのような仕草だった。

「無駄な時間を使わせたな」

「無駄なもんか。こうして至福のひとときを

「本当に幸せそうに風呂に入るんだな」

「何も隠さなくていいからな。裏表のない人間には分かるまい」

「そうでもない」

燎原はそう言うなり、いきなり頭の

五秒、十秒、そして二十秒。

ゆっくりと燎原は頭を水面から出してきた。

「裏表がないからキツくなる時だってある」

湯船での会話はそれが最後だった。

風呂から上がれば何かを飲むのが習慣になっている。東雲はこの日、コーヒー牛乳を選んだ。

片手を腰に当てて一気飲みすると、横で眺めていた燎原が不意に口元を

「何だよ、その初孫が歩くのを見る

「お前は十年経っても二十年経っても、今と同じように銭湯でコーヒー牛乳飲むんだろうな」

まるで自分だけが歳を取っていくような言い方だが、後から考えればそれが東雲が聞いた燎原の最後の言葉になった。

一週間後の朝、燎原勲が自宅付近の雑木林で首を

2

『六月八日、

夕方のニュースで第一報を知るなり、東雲は燎原の携帯番号を呼び出した。

同姓同名の別人であってくれ。そう願いながらコールし続けると相手が出た。

やはり別人だったか。

ほっと

『……どなた、ですか』

すぐに妹の杏子だと直感した。

「杏子ちゃんか。俺だ、勲の同級生だった東雲だよ」

『東雲、さん』

杏子の声が途切れ、代わりに泣き声が

『お

危うく東雲はスマートフォンを取り落としそうになる。

まさか。

本当に死んじまったのか。

それも首を吊るなんて。

急に足元の感覚が鈍くなり、東雲は崩れるように椅子へ座り込んだ。

窓から射し込む西日が事務所の中を

燎原の自宅は以前にも訪れたので、道も場所も記憶していた。

だが仮に東雲が場所を忘れていたとしても、家はすぐに見分けがついただろう。燎原宅と

ついさっきまで早鐘を打っていた胸が急速に重くなる。心が燎原の死を現実として受け

離れたところにクルマを停めて玄関へと向かう。ドアの前に立っていた警官から

「友人の東雲といいます」

「まだ捜索が終わってないので、関係者以外は入れません」

「その人を、入れてください」

ドアを開けて若い女が顔を出していた。

「とにかく上がってください。まだリビングにしか入れないけど」

理由は家の中に入って判明した。玄関から延びる廊下では捜査員がうろついていた。時折東雲に向ける視線からは感情が読み取れない。

燎原の遺体は自宅に運ばれたのだろうか、それとも発見された雑木林から警察にでも移されたのだろうか。とにかく捜査員は遺留品を調べているものと思われた。

リビングに落ち着くと、杏子は真向かいに座ったきりずっと

やがて杏子は顔を下に向けたまま

掛ける言葉が見つからない。

訊きたいことは山ほどある。だが今の空気はこちらからの問いかけを拒んでいる。何より杏子が

ああ、そうだ。自分は燎原の控えめな優しさが好きだったのだ。押し付けがましくなく、相手が求めてきた時だけ受け容れてくれた。真面目で、武骨で、不器用で、東雲が

嗚咽が次第に細くなり、ようやく杏子が泣くのをやめた。

「落ち着いたか」

「……うん」

「話せたら話してくれ。夕方のニュースを見て飛んできた。勲が自殺するなんて到底信じられん」

「大学で講義を受けている最中、警察から連絡がきて……訳も分からないまま指定された雑木林に行ったら、もうお兄の身体は枝から下ろされて、お兄本人かどうかを確認してくれって」

「勲は出勤しなかったのか」

「今日は代休消化で休みだったんです。まさかわたしが家を出た直後に、あんなことするなんて」

「表に勲のクルマがなかった」

「警察が押収していきました。お兄、自分のクルマで雑木林に行ったらしいんです」

「ニュースでは遺書があったと聞いたけど」

「遺書も押収されて……されて……噓」

矢庭に杏子は顔を上げた。

「あんなの絶対に噓」

「どうした」

「遺書、わたしも見たんです。自殺の理由も書いてありました。でも、お兄がそんなことするはずないっ」

声がどんどん

「杏子ちゃん、深呼吸しろ」

「でも」

「いいから」

言われるまま杏子は深く息を吸い、ゆっくりと吐き出す。いくぶん効果があったらしく、少し引き

「……お兄が、銀行のおカネを横領したって」

「噓だ」

今度は東雲が否定する番だった。

「女の人に貢ぐために運用課長の立場を利用したって。だけど行内監査の時期が近づいてきて、横領がバレそうになった。責任を取って自殺するって……。ねえ、東雲さん。そんなの噓に決まってるよねえ。だって横領した金額って全部で二百億円なんだよ。そんな相手がいたんなら、同居しているわたしが知らないはず、ないじゃない」

杏子の言い分はもっともで、東雲も同意するしかない。だが、瞬時に思い出したのは先日の銭湯でのやり取りだった。

『箱銀はやめておけ』

銀行への忠誠心が高かった燎原の言葉に耳を疑ったが、あれは己がした横領で後ろめたい気持ちがあったからなのか。

「遺書は手書きか」

「パソコンからのプリントアウト。パソコンの中を見た刑事さんが、ちゃんとデータが残っていたって」

「警察は他に何か言ってなかったか」

「お兄、泥酔していたって。クルマの中に

酒で勢いをつけて自ら命を絶つ。ありそうな話だが、こと燎原に限っては違和感が

「警察は自殺と判断しているみたいです」

「馬鹿な」

ひと通り

「謹厳実直どころか

「わたしもそう言ったけど、刑事さんは『そういう堅物ほど、

「勲を知らないヤツの言葉だ。あいつなら溺れる以前に近づこうとしない。しかも近づかないのに救命胴衣を三重に重ね着するような男だ」

「それは、言えてるかな」

初めて杏子が口元を緩めた。

「でも、警察はわたしの言うことなんて何も信じていないみたい」

もう何時になったのだろうか。

杏子の背後にある窓から闇が忍び込もうとしていた。

翌日、燎原の遺体が返却されてきた。同時に渡された死体検案書には、燎原の体内から高いアルコール濃度が検知された事実が記されていた。死因は窒息死。死体の

まだ学生である杏子を喪主にするのも

通夜はひどく寂しいものだった。杏子と東雲、そして近所の住人を含めても十人に満たなかった。箱銀の関係者が一人くらいは顔を出すかと予想していたが、とんだ肩透かしを食らった気分だった。

「箱銀の人は、来てくれない方がいいです」

妹や友人が否定したところで、燎原が横領した事実は銀行側も知っている。言ってみれば迷惑をかけた相手に来られても、杏子が

通夜が始まる前、東雲は棺の窓を開けて、

燎原はひどく安らかな死に顔をしていた。死に顔が当時の心情をそのまま表していると断言はできないが、せめて今だけは安らかでいてくれと念じる。

東雲より先に死に顔を見ていた杏子は、細く長く泣き続けていた。いったいいつまで続けられるのかと感心するくらいで、彼女が握っていたハンカチはすぐずぶ

翌日の告別式も

考えてみればそれも当然で、大学卒業後の燎原は銀行ひと筋だった。銀行以外のコミュニティに参加することもなく、仲間と語り合うような趣味も持ち合わせていなかった。そんな男が銀行側から縁を切られたら、参列者が

火葬場には東雲と杏子だけが随行した。亡骸に最後のお別れをする際、杏子は目を真っ赤に泣き

雨に煙る中、低い煙突からは白煙が棚引いていた。見上げていると、あっという間に雨で顔が濡れた。

それで顔が濡れている口実ができた。

翌日、ようやくひと息吐いた東雲はニュースの続報に耳をそばだてた。

箱銀が被害届を出したことで燎原の扱いは自殺者から容疑者に切り替わっていた。

神奈川一帯でも箱銀は地元の主要バンクとして名が通っている。地場産業は言うに及ばず、一次産業に二次産業、主だったホテル・旅館などは大抵箱銀がメインバンクになっているはずだ。その箱銀の運用課長が二百億ものカネを横領した上で女に貢いでいたのだから、現地にすれば大スキャンダルだった。在京キー局は元より、地元ローカル局はこれでもかとばかりに燎原の人間性を悪し様に

『容疑者の燎原は入行当初から真面目な行員として信望も厚かったということですが、いったい何が彼を二百億円もの横領に駆り立てたのでしょうか』

『真面目一徹の銀行員生活。同僚の中には、容疑者が潤いを求めていたのではないかという人もおり、しかしその潤いが二百億円だったとすれば同情も許されません』

『先ほど箱銀本部は特別監査の結果、二百億円に上る不明金が特定できたと公式に発表しました。これだけ多額の不明金が今まで発覚しなかった原因は、燎原容疑者が出納チェックの責任者であったことが挙げられるでしょう』

『〈神奈川のメインバンク〉とまで称される箱根銀行に降って湧いたスキャンダル。これがいち行員の暴走によるものなのか、それとも行内のシステムに欠陥があったせいなのか。事件発生後から箱根銀行本部は防止策を検討している模様ですが、一部識者からは第三者委員会を作るべきとの声も上がっています』

『容疑者の燎原勲とはどんな人物だったのでしょうか。番組では燎原容疑者の中学時代の同級生から当時の様子を聞くことができました』

テレビ画面では顔にモザイクのかかった男性がインタビューに答えていた。

『勲くんですか。うーん、中学の頃はクラスで孤立してましたね。何か彼、暗かったんですよ。暗いとモテませんし、いつも一人でいた印象ですね』

孤立していたら悪いのか。暗くてモテないのは非難されるようなことなのか。

東雲は

神奈川県とその周辺を揺るがす大スキャンダルであるにも

葬儀以来、杏子とはこまめに連絡を取るよう心掛けている。まさか数時間おきにLINEを送るような真似はしないが、ちゃんと朝晩の食事は

既に燎原が死亡しているためスキャンダル報道が過熱することはなかったが、さりとて沈静化する気配もなかった。マスコミが燎原の犯罪を大きく取り上げる一方、当初こそ責任追及の的だった箱根銀行は次第に被害者としての色合いを強くしていく。一人の行員にいいように手玉に取られた、コーポレート・ガバナンス最低の銀行と蔑まれたが、それでも燎原を雇用していた責任を追及されるよりはよほどイメージが救われた。

燎原勲が二百億円ものカネを貢いでいた相手は誰なのか。報道によれば警察でも箱根銀行内部でも調査が進んでいるが、それらしい女性は未だに浮上していない。東雲自身、杏子と何度も話したが、二人ともこれと思える女性を特定できずにいる。

虎は死んで皮を残すが、燎原は死んでスキャンダルと数々の疑問を残した。疑問は魚の小骨のように、東雲の

喪失感は火葬場の煙突から淡い煙が立ち上るのを見た時がピークだった。一日経つ毎に燎原がこの世から消えたという実感に慣れてきた。胸に大きな穴が開いているのは相変わらずだが、味気ない不動産登記手続きをこなしていると何かしら埋めるものも生まれてくる。

日常は偉大だ。悲劇も虚脱感も押し流してしまう。燎原一人が死んだところで世の中の何が変わる訳でもない。マスコミはそろそろ別のスキャンダルを探し始め、あれほど揺れていた箱根銀行も改革案とやらを策定、来月までにはまとめて関係官庁に報告するという。二百億円という途方もないカネを失ったが、その金額はここ数年のうちに累積したものだから、直ちに箱根銀行の屋台骨を揺るがすものではない。仮に今期は赤字決算でも、二百億円という金額が辛うじて体面を保ってくれる。

神、そらに知ろしめす。すべて世は事も無し。

ブラウニングの一節ではないが、燎原の自殺さえ最初から定められた出来事のように思え、東雲はつくづく自分が嫌になる。

他人の目から軽薄に映るのは切り替えが早いからだ。楽天的に映るのは引き

執着心を捨てれば誇りも捨てられる。

倫理を放り投げれば良心も摩滅する。

それでも友情だけは捨てられなかった。

だが燎原はもうこの世にいない。

今後、自分は何を抱えて生きていくのだろう――ぼんやりと考えていた時、突然杏子からLINEが入った。

『今から、そっち行っていい?』

連絡は東雲の方からするのがもっぱらだったので意表を突かれたが、東雲に

「いつでも」

おそらく事務所に向かう途中で送信したのだろう。それから五分もしないうちに杏子が飛び込んできた。

「よお、どうした。息せき切って」

「これ」

「何だ」

「わたしの机の奥から出てきた。わたしのじゃない」

すぐに察しがついた。

「勲のものか」

「とにかく見て」

杏子は殺気立っていた。事情を説明するより現物を見せた方が早いという判断だろう。

東雲は早速USBメモリーをパソコンに突き刺す。

「しかし何だって杏子ちゃんの机の中に入ってたんだ」

「お兄の部屋に置いておくのが危険だったからよ」

意味が不明だがメモリーの中身を見れば判明するのだろう。東雲はモニター画面に視線を移す。

最初に表示されたのは次の一文だった。

『東雲昴さま

この文章をお前が見ているのなら、多分俺は姿を消していると思う。

物騒な書き出しで申し訳ないが、実際物騒な話で、俺は瀬戸際に追い込まれている。追い込んでいるのは箱銀だ。俺は詰め腹を切らされようとしている。

順を追って説明する。俺が運用課長になったのは今から五年前だが、その頃から経理のあちこちに違和感を覚えるようになった。知っての通り箱銀の大口顧客は県内の製造業だが、ここ数年人件費の高騰や輸出の不振でどこも青息吐息だ。箱銀への返済もままならない会社がわんさかある。

ところが箱銀の決算は順調だ。毎月コンスタントに大口融資が決まり、大口顧客に限って返済も滞っていない。

どう考えても計算が合わない。

それで独自に

だが興奮して運用部長に報告したのが間違いだった。粉飾は運用部長どころか本部の役員全員が既知の事実だったんだよ。

箱銀は昨年度、久しぶりに赤字を計上したが、これだって実態は生易しいものじゃない。箱銀は累積した赤字を少しずつ吐き出す計画だった。だが好景気ならいざ知らず、今日びそんな綱渡りが継続できるはずがない。即座に正しい財務諸表を公表するべきだと進言したら、上層部の俺に対する態度が変わった。粉飾決算の事実を一部でも洩らしたら杏子の内定を取り消すどころか、真っ当な企業には就職できなくしてやると脅された。東京都内ならともかく、小田原市内は箱銀の城下町みたいなものだ。もっと言えば箱銀を頂点とした強羅グループの傘下に収まっていて、どこに行っても強羅一族の息がかかっている。杏子が真っ当な会社に入れなくなるのは、はったりでも冗談でもない。来年三月になってから内定取り消しになったら、小田原市外に就職先を探しても浪人はまず確実だろう。

首根っこを摑まれて、どうすることもできなかった。それだけじゃない。まだはっきり確証を得た訳じゃないが、箱銀は今までの粉飾決算のツケを全部俺に回す腹積もりらしい。

箱銀がどんな風に俺をはめるか分からない。いざとなったら因果を含めて、自殺しろと平気で言いかねない連中だ。いや、実際それに近い話はもうされている。もしも俺が自殺したらたんまり弔慰金をくれるそうだ。いったい俺は箱銀の中にいて何を見ていたんだろうな。

このメモリーに残したのは俺が調べ上げた粉飾前のデータだ。公表済みの財務諸表と比較すると、どこがどう

ただしどう使ってくれても構わないが、杏子に累が及ぶのだけは防いでほしい。あいつは子どもの頃にふた親を亡くした。親代わりになろうとしたが、

身勝手な頼みなのは百も承知しているが、俺が友人だったことを恨んで引き受けてくれ。

後はよろしく。

燎原勲 拝』

次のページからは、書いてあるままのデータが満載だった。

「わたしのことなんて、どうでもよかった」

ふり絞るような声だった。

「わたしの就職なんてどうでもいいのに、どうしてお兄は」

「たった一つの

怒りで目の前が暗くなりかけたが、東雲は努めて冷静になろうとした。今ここで自分が爆発したら収拾がつかなくなる。杏子にも適切なアドバイスができなくなる。

「このデータ、公表しましょう」

杏子は立ったまま、予想通りの言葉を吐いた。

「警察に持っていくか、マスコミに公表するか、ネットに拡散させるか。その全部やってもいい。箱銀がお兄を自殺に追い込んだんだってぶち

はらわたが煮え繰り返っているのに、不思議と頭は冷えている。また始まった。これが東雲の特質だ。激情はエネルギーになるが、頭脳に到達する過程で思考回路を活性化する電気に変換される。

杏子に向き直り、その顔を正面に見据えた。

「杏子ちゃん。箱銀に

「当たり前」

「しかしな、仮にこのデータを公にしたところで破壊力はたかが知れている。確かに箱銀は非難を浴びるだろう。謝罪会見を開いて頭取をはじめとしてお偉いさんの何人かは責任を取って辞任するだろうが、

「嫌。絶対に嫌」

杏子は叫ぶように言う。

「それじゃあ、あいつらは何の罰も受けないことになる」

「そこで提案だ」

東雲は杏子を無理に座らせた。

「少なくとも勲の命に匹敵するだけの仕返しがしたいと思わないか」

「何をするつもり」

「箱銀を

3

融資したい相手はカネを必要としておらず、カネを借りたいヤツには不安で貸せない。カネ貸しというのは何と皮肉な商売だろう。

パソコン画面に表示された予算の執行率を眺めながら、強羅

本店営業部の部長といえば聞こえはいいが、全店通して予算未達の場合は責任を追及される。会社組織では当然の話だが、執行役員のほとんどが強羅一族では成績のみならず日頃の態度までが

「良知は昔から人の使い方がもう一つだったしな」

「孫の中でも、一番会長が行く末を心配しておったくらいだ」

「良知という名前の割に、物事を良く知らん。知ろうともせん」

「いいか、くれぐれも忘れるなよ。お前が本店部長室でふんぞり返っていられるのは強羅の血筋だからだ。

たとえ会議の席上だろうと、身内への

元々、自分は芸術家肌の人間だと思っている。現に高校を卒業するまでは美術部で絵を描いていた。県主催の絵画コンクールにも何度か入選した。だが

正直言って金融には何の興味もなく、決算書など見る気にもなれなかった。数字には色香がない。同じ眺めるのならモディリアーニの方がずっといい。

数字嫌いの良知が箱銀に押し込められたのは他のグループ企業で活用できるような資質を認められなかったからだ。統率力や企画力がないのなら、せめて数字くらいは把握しておけというグループの総意だった。

ともあれ箱根銀行が強羅グループの中核を成していることに異を唱える者はいないだろう。グループが小田原市内

その箱銀で営業部を任せられているからには予算未達は許されない。目標項目は多岐に亘るが、最重要は融資残高に尽きる。九月の中間決算を

元より四月は資金需要の高い月であるため、達成して当然という雰囲気がある。言い換えれば五月からの不振がそのまま自分への評価になる訳で、良知は発奮せざるを得ない。

だが融資残高を伸長させようにも、客がいなければ話にならない。この場合の客というのは充分な担保力を持ち、返済能力にも余裕のある優良顧客のことだ。担保不足や返済遅延は焦げ付きに直結するので、そうなる可能性のある客は最初から相手にするべきではない。だが充分な担保力と返済能力を持つ者に限って銀行融資を必要としない。必要な資金は手前で工面できるからだ。

比較的資金の潤沢な客が銀行融資を受けたがらない理由は他にもある。小田原市内に限らず高齢者がトップを務める企業は、銀行に対して一様に不信感を抱いているのだ。

きっかけはバブル崩壊だった。それまでは必死にカネを貸そうとしていた銀行が一斉に手の平を返し、中小企業に対しては貸し渋りや貸し

一方、融資を渇望する者は大抵が

旅館業、不動産業、ベンチャー企業。融資を希望する業種は多々あれど、客の担保力が不足している原因は一にも二にも不動産の価格下落にある。担保として差し出されるほとんどが不動産なのだから、それも道理だ。

箱根に限らず温泉地の不動産価格が下落傾向になって久しい。他の不動産同様バブル期にリゾート物件としてもて

二〇一五年の箱根山噴火がそれだった。観測史上初となる噴火は間違いなく不動産価値を落とし、箱根山地下十キロ付近に火山活動の源となるマグマが蓄積されている事実は広く

良知のできることは限られている。

支店の融資担当者には毎日のように発破をかけている。信賞必罰を徹底させ、成績優秀な行員には特別ボーナスを、逆に成績最下位の行員は降格させるシステムを導入した。アメとムチこそが従業員を発奮させる材料と信じて疑わない良知だったが、今のところ目立った成果は表れていない。

行員の

元々、良知は現場経験が皆無に近い。入行して最初の一年間、基幹となる支店でひと通りの仕事を覚えると、すぐ本店営業部へ栄転になった。強羅一族の者なら既定のコースだが、現場経験が浅いから湧き出るアイデアも貧弱に過ぎる。もう少し現場で経験を積みたかったと思ったが、後の祭りだ。

良知は思考を現実に戻す。五月六月の未達分はこの際、考えないでおこう。まずは単月での達成を目指す。七月一週を終えたというのに達成率は未だ十パーセントにも届かない。このまま数字が推移すれば十億円ほど目標に足らなくなるという試算が出ている。

十億円。

良知が入行した頃には、大口顧客の最低ラインだった金額だ。だが昨今、そんな金額を融資できる客は希少になった。いや大口顧客に限らず、一口座当たりの融資残高は縮小する一方だ。たかが十億、されど十億。こんな金額で予算が達成できないのが悔しくてならない。

再び、脳内で兄弟・親族からの罵倒が再生される。中間決算で通期目標の下方修正を余儀なくされた場合、非難の矛先が自分に向けられるのは必至だ。

一族の恥

お飾り。

本人の資質も意思も無視して押し付けられた仕事なのに、どうして人格まで否定されなくてはいけないのか。良知は

焦燥に

『

審査部の葛西とはよくつるむ仲だ。宴席を設け、同じゴルフコースを回りもする。家族ぐるみの付き合いと言っても過言ではない。本来、融資を担当する営業部と審査部の人間が接近し過ぎるのは不要な憶測を招くとして忌避されがちだが、良知はそこまで自分を律する人間ではない。

「

『葛西です。お忙しいところをどうも』

酒席の砕けた口調とは違うものの、何やら現状の自分を

「ご用件は何ですか」

『ついさっき国府津支店から連絡が入りました。本店審査部案件ですよ』

すぐに耳が反応した。各支店にも審査部があるが、五億円を超える案件は本店の審査部が担当する決まりになっている。

「申請はいくらですか」

『十億です。最近では滅多にない金額なので、前もって報告しました』

もちろん金額の点もそうだが、良知が二カ月連続の未達に

十億という響きに期待が広がる。問題なく融資が実行されれば、何とか今月は乗り切れる。流れに乗れば四半期の未達分もカバーできるかもしれない。

根拠のない観測だったが、今の自分を安心させるためには楽観に

「葛西副部長の目からみて問題のない案件ですか」

『担保物件についてはこれからの調査になりますが、国府津支店から送られた案件なら期待が持てます』

よろしくお願いしますと言おうとした寸前、最低限の判断が働いた。営業部部長が審査部副部長に対して「よろしくお願いします」と言うのは、審査を甘くしてくれという要請と取られかねない。まして内線での会話は、どこで誰に盗聴されているか分かったものではない。

「無事に締結できれば、お客様にもさぞお喜びいただけるでしょうね」

『もちろんです。銀行の使命は地域産業に対する支援と貢献ですからね』

こちらの意図を

『とにかく久々の大型案件です。営業部でも情報の共有が必要でしょう。概要だけでもお送りしましょうか』

「そうしていただければ助かります」

『申請書だけでよろしいでしょうか』

これこそ葛西流の気遣いだった。文書だけで心許なければ、事情を知る者に説明させるという意味だ。もちろん良知の方に異存はない。

「詳細が分かれば、こちらも計画が立てやすくなります」

『承知しました』

通話を終えた良知は、半ば祈るように受話器を置いた。

頼むぞ、副部長。

*

通話を終えた葛西

どんなに取り繕おうとしても、良知が十億の案件を通してほしいのは手に取るように分かる。尊大に振る舞えと言うつもりはないが、考えていることが声だけで見透かされるような底の浅さが情けない。普段から持ち上げてやっているのは言うまでもなく良知が強羅の一族だからであり、そうでなければとうの昔に見限っている。

各部署の実績値は月初の朝イチに確定し、行内全部署に公開される。本店営業部が二カ月連続で融資残高の目標を落としているのは周知の事実だった。

強羅良知の立ち位置は微妙なものだ。一族の人間として責任ある地位につけたいが、本人の資質や能力が露呈する部署には置いておけない。強羅莞爾を筆頭とするグループがようやく見つけ出したのが本店営業部部長の椅子だった。営業部の成績は支店成績の合計であり、本店営業部部長は単なる

だが葛西の狙いは逆だった。強羅グループが良知を軽い神輿としか考えていないのなら、いくらでも利用する用途がある。

たとえば上期の予算達成が危ぶまれている時、葛西の

良くも悪くも箱銀はオーナー経営の銀行だ。強羅の一族でない限り、大きな出世は望めない。だが一族に取り入る手段はいくらでもある。その一つが、一族の厄介者のサポートだ。オーナー企業であっても、強羅莞爾は能力主義者の一面も兼ね備えている。良知のサポート役を

十億の案件が飛び込んできたのは

やがて葛西は一計を案じた。どうせ良知のサポート役を買って出るのなら、葛西自身が審査に加わるべきだ。

思い立つと葛西の動きは早かった。卓上の電話から内線で彼を呼び出した。

「今すぐ来てくれ」

三分もしないうちにドアが開けられ、

「参りました」

当麻

何人もの優秀な人材を見てきた葛西には分かる。組織における優秀さとは経験値や努力ではない。

「国府津支店から上がってきた十億の審査は当麻くんが担当だったね」

「はい。しかし申請書を受け取ったばかりで、物件調査には着手できていません」

「君のことだ。物件調査に着手していなくても、申請書の内容には細大洩らさず目を通しているのだろう。わたしに説明してくれないか」

「ちょっと待ってくれ。ひょっとして内容を暗記しているのか。担保物件の所在地や申込者のプロフィールも」

「ええ。仕事ですから」

「……君の異動の内示があった際、運用部から結構恨まれた。

「そうでしたか」

「君が優秀なのは

「記憶力だけの問題です。大したことではありません」

当麻は

「十億の価値がある収益物件を担保物にする目的は何だ」

「申請書にはそこまでの記述がありません。ただ二十年という築年数を考慮すると、マンション自体が古くなり、満足に入居者を集められなくなった可能性があります」

収益物件だから固定資産税・都市計画税以外にも不動産所得に対して税金が掛かってくる。規模にもよるが空き室が二割を超えると、収益は経費と税金に食われて吹っ飛んでしまう。

「このままじり貧になっていくのを黙って待つよりは、早めに手仕舞いしようという

「融資申込者は七十歳。将来の収益よりは目の前の現金を選ぼうと考えても不思議ではありません」

「君の感触はどうだ」

「まだ物件も人も見ていないので何とも言えません」

直属の上司から尋ねられても、いい加減な見込みを口にしないのが当麻の長所だった。だからこそ訊いてみたいという

「審査部に移ってから、もう三カ月。今まで何件の審査をこなしてきた」

「十八件です」

本店案件は一日に一件あればいい方だ。二十営業日で三カ月。本店の審査担当者は五名いるから、当麻の審査件数は群を抜いている。

「十八件もこなしているのなら、そろそろ勘所も摑めてきたんじゃないかな」

「

期待通りの答えだったので、葛西は満足だった。

「うん。審査担当者としては満点の回答だ」

「恐れ入ります」

「では審査内容以外についても話をしようか。この案件に関しては、わたしが直接担当しようと思う」

顔色を

「誤解しないでほしいが、君の審査能力に疑いを持っている訳じゃない。ただ、今回は特例だ」

「十億という申請額が特例ということでしょうか」

「そうじゃない」

全てとは言わないが、当麻の人となりは承知している。こちらが胸襟を開けば控えめながら本音を話す男だ。仕事に対する熱意とは別に、青臭い正義感を振り

「良知部長が苦戦しているのは知っているだろうね」

「他部署の数字は把握しているつもりです」

箱銀上層部で強羅姓を持つ者は少なくないので、身内同士の会話では自ずとこういう呼び方になる。本来は失礼なのだろうが、強羅の一族は気にしていないらしい。

「今月もこのままいけば十億のショートが予測されている。従って、本案件は良知部長延いては本店営業部のカンフル剤になり得る。良知部長としては是が非でも欲しい案件だろう。だが一方、十億の案件は慎重の上にも慎重を期さなければならない。仮に担保不足や履行不能に陥れば、審査した担当者の責任を問われかねない。配属されて三カ月の君に、そんな重責を背負わせることに抵抗がある」

「わたしでは力不足だと」

「逆だ。仮に、たかが一件の不始末で本当に君が責められるとしたらその方が理不尽と言わざるを得ない」

束の間、当麻は葛西を正視する。まるでこちらの真意を探るような目だが、

「銀行にとって融資と回収は経営の両輪だが、その間を審査部が取り持つというのは一つの理想だ」

当麻は神妙そうに聞いているが、白々しい言葉を吐いているのは自分でも分かっている。だが本音の前には建前を並べなければ

「正直に言えば良知部長に恩を売っておきたい。殊に箱銀というのは強羅一族のオーナー会社だから、強羅の姓を持つ人物に貸しを作っておくのは悪い話じゃない」

見方によれば

「サラリーマン根性丸出しと

「他人の処世術に口出ししようとは思いません。第一、その程度ならサラリーマン根性と呼ぶほどのものでもないでしょう。他部署の長を陰に

これもまた模範解答だ。葛西はいよいよ満足する。

「ではわたしが直接、審査を担当することに異存はないね」

「絶好の機会ですので、勉強させていただきます」

承諾の言葉選びもツボを心得ている。まだ青さが残る顔立ちなのに、物腰はベテラン行員のそれだった。

「断っておくが、わたしが担当するからといって完全に君の手を離れる訳ではない。今、まさに勉強云々の話が出たから言うが、現地調査や申込者本人との面談には、君も同行・同席してもらう」

さて、この申し入れについてはどんな反応を示すだろうか。

審査部の副部長になってからずいぶんになる。当麻には偉そうなことを言ったが、葛西自身が審査した案件など片手で足りる。おそらく現時点で審査をさせれば当麻の方がずっと

審査業務への帯同を命じたのは、葛西の

だが引き続き当麻の様子を観察してみたが、やはり敵意らしきものは認められない。

「副部長のノウハウを吸収するには、隣にいた方がいいでしょうね。わたしとしたら願ったり叶ったりです」

しれっと世辞を交えて答える様も堂に入っている。この男は葛西が目をかけなくても、着々と出世の階段を上がっていくだろうと思わせる。

「君の快諾を得られて何よりだ。ただしわたしも現場を離れて久しいから、色々と

「それこそわたしなどは力不足だと存じますが、精一杯務めさせていただきます」

どこまでも謙虚な男だ。こういう人間とはどれだけ長く話していても気疲れしない。本人の本音を想像するだけでも退屈しない。

「まるで模範解答がネクタイをしているような男だな。人からそう呼ばれたことはないかね」

「とっつき

「営業職ならともかく、こと審査部の人間に求められる資質ではないから無視して構わない。しかし君にも人並みに望みくらいはあるだろう。いい機会だから話してみてはどうだ。上司として叶えられるものなら叶えようじゃないか」

あまり

「望み、ですか……それなら一つだけあります」

「何だい」

「真に求められる銀行マンというのは、いったいどんな姿なのか。青臭いと思われるかもしれませんが、その解答が欲しいと常々考えています」

4

翌日、早速葛西は当麻を連れて現況調査に向かった。

十億融資するのであれば、担保物件の評価額は十四億以上なければ心許ない。有価証券と違って不動産は明確な価格がなく、しかも売却に時間がかかるからだ。

不動産の世界には一物四価という常識がある。

(1)実勢価格 実際に市場で売買される取引価格の平均値。

(2)公示価格 国土交通省が毎年一月一日時点の土地を算定した価格。

(3)相続税評価額 国税庁が毎年一月一日時点の価格を七月に公表するもの。

(4)固定資産税評価額 固定資産税を徴求するため三年に一度、前年一月一日を基準に算定した土地価格。

四価は

さて、この実勢価格が確実かと言えばそうでもない。実勢価格の算出時に一番参考になるのは近隣での売買事例だが、言い換えれば売買事例が乏しければ実勢価格の信憑性が担保されないからだ。物件毎に条件が違えば、当然のことながら近隣の売買事例から調整する必要も出てくる。

こうなれば専門家の領域であり、銀行をはじめとした金融機関は物件の評価を土地家屋調査士に

もっとも銀行の審査業務は土地家屋調査士に丸投げして済む話ではない。現地調査で入居者の素性と土地・建物の現状を確認し、評価に落とし込まなければならない。葛西が当麻とともに現地に赴いたのは、それが事由だった。

保土ケ谷区

「古いな」

物件名〈トーア・マンション〉を見上げた葛西の第一声だった。築二十年と聞いていたが屋根はすっかり

「外観がいかにもみすぼらしい。空室が出る訳だ」

「外観は補強工事なり塗装工事で修復できるでしょう」

収益物件の要は外観よりも居住性にある。当麻がさりげなく指摘してくれなければ、危うく忘れるところだった。

「いっそ建物を取り壊して新築してみるのもいいかもしれません。土地面積が二二〇〇平米ありますから、今より更に階数を増やすこともできます」

部屋数が増えれば不動産収入の増加も見込める。仮に融資先が履行不能となっても、競売で担保物件を取得してからデベロッパーに売却すれば元利金は回収の

担保物件の評価とは、とどのつまり貸したカネと同額以上に換価できるかどうかだ。従って審査担当者は、担保物件がどんな利潤を生むかを第一に考える。現状の建物を取り壊して新築にするなど初歩の思いつきに過ぎない。無論、家賃は高くなるから従前からの入居者には新賃貸料で更新してもらうか転居してもらうより他にない。

当麻は建物の外観から敷地の細部までをデジタルカメラで撮っていく。撮影したものを全て添付資料にする訳ではないが、当麻の言葉を借りれば、「シャッターを押すことで、切り取った場面を記憶に刻みつけるのが主目的」らしい。要は書いて漢字を覚えるようなものか。

「中に入ろうか」

築二十年でさすがにオートロックの仕様はない。お蔭で何の苦もなく一階エントランスに入ることができた。

外観ほど古びていないものの、アルミ製の集合ポストは昭和の香りすら漂い、レンガ模様の壁もいただけない。照明は暗く、あちらこちらでメンテナンス不足が見え隠れしている。

葛西の鼻腔に古紙とセメントの臭いが飛び込んできた。辺りを見渡しても古雑誌の

「あまり手が入っていないな」

「管理人室もありません。掃除も頻繁にはされていないようです」

当麻は壁や床に指の腹を

許可を得ている訳ではないので空室に入ることはできないが、共有部分は確認できる。エレベーターも旧式でしかも狭小、三人入るのがやっとの広さだ。引っ越してきた入居者たちはどうやって大型荷物を搬入したのか不思議に思えるくらいだ。廊下の照明もまた暗い。ダウンライトで統一されているのはいいとして、電球の切れたものも放置したままだ。おそらくLEDに切り替えてもいないだろう。非常階段に回ると風雪に晒されている分、やはり傷みは激しかった。手摺りの至るところで塗装が剝げ落ち、赤

葛西と当麻は非常階段を下りて地上に立つ。

「さて、当麻くんの感触はどうだ」

「外観ほどではありませんが、内部も築年数相応にくたびれていますね」

当麻はマンションを背に周囲を見回した。この辺りには一般住宅以外にも新しい集合住宅が建っており、駅前の

「駅前はずいぶん前に再開発が終わって、新しいマンションや商業施設が誕生しています。〈トーア・マンション〉のような古い物件はよほど家賃を下げないと入居者が集まりません。しかし家賃収入が下がればますます建物のメンテナンスが行き届かなくなり、老朽化に拍車がかかるのは必至です」

「先行きは明るくなさそうだな」

「十億という融資金を何にどう使うにしろ、七十歳の老人が履行遅滞も履行不能もなく完済できる確率はゼロに近いと思います」

「この物件、デベロッパーなら十億で買い取るかな」

「天王町駅前はじわじわと公示価格が上がっています。商業施設は充分集客できているようですから、店舗としても住宅としても需要は高まっています。目先の利いた業者なら放っておかないでしょう」

貸した十億がそのまま完済できれば何の問題もない。融資が焦げ付いたとしても物件が十億以上で売却できれば逆に利益になる。つまりどちらに転んでも箱銀に有利な取引という訳だ。

「十億の担保物件としては問題なしか」

「登記簿を見ると、マンション建築時に借り入れた資金は返済し終わり、現在はどこの抵当権も設定されていません」

契約を締結すれば箱銀が第一順位の抵当権者になる。これほど処分しやすい条件もない。

「理想的だな」

「それが少し気になります」

当麻はどこか不満そうに呟く。調査を主導すると言っておきながら、既に葛西は当麻に従属するかたちになっていた。

「これだけ好条件の物件が担保になるのは非常に

「同感だ」

「レアケースだからこそ、慎重さが要求されていると思います」

「それも同意しよう。しかし担保物件に問題がないとしたら、後は申込者が契約可能な人物かどうかだけだな」

葛西にとって唯一の不安は、申込者本人が

葛西の不安を読み取ったらしく、当麻はいくぶん楽観的な調子で締め

「契約可能な申込者でなければ、国府津支店も受け付けはしなかったはずです。その点は安心していいのではないでしょうか」

次に二人は話に出た国府津支店へと足を向けた。本日の午後二時から面談をするべく、申込者と約束ができている。本店審査部で面談を行うのが一番楽なのだが、慣習なので仕方がない。

約束の十分前に到着し、支店の応接室で申込者を待つ。申込者の名前は

「融資を申し込んでいるくらいだから、本人に現金の余裕はない。資産らしい資産はあの収益物件くらいなんだろうな。しかし二人の息子から文句が出ないのか」

「二人とも県外で、しかも独立していますからね。あるいは二人には相談も連絡もせずに融資を申し込んだのかもしれません」

「後々、トラブルにならなければいいが」

「そうならないための面談ですよ」

「老い先を考えれば、融資を受けるよりマンションを売却した方が手っ取り早いはずなんだが」

「それこそ二人の息子に価値ある資産を残したいと考えているんじゃないですか。あのマンションをそのまま相続しても、下手をすれば負の遺産になりかねませんからね」

やがて約束の時間きっかりに平口要蔵が姿を現した。

「……お邪魔します。平口です」

最近は七十歳でも

葛西はさり気なく平口の靴に視線を走らせた。入行直後、トレーナーとなった先輩から叩き込まれた癖のようなものだ。

融資を希望する者は少しでも第一印象を良くしようと上等な服を着、念入りに化粧をしてくる。だが、どんなに身を繕っても女の指先は誤魔化せない。普段からこまめに手入れをしていない者の指先は荒れ、爪が汚れている。男の靴も同様だ。服は急に借りることができても、サイズの決まっている靴にまで頭が回らないので、つい普段の物を履いてきてしまう。どんなに着飾りめかし込んでみても、指先と靴で普段の生活が透けて見えるのだ。

平口の革靴は予想に

気になるところは他にも一点ある。平口に続いて部屋に入ってきたのはもう一人の男だ。

「どうも初めまして。

どこか軽薄そうな笑顔と低い腰が印象的な男だった。すかさず葛西と当麻が名刺を差し出す。

「箱根銀行本店審査部の葛西と、こちらは当麻です。あの、失礼ですが平口様とはどのようなご関係で」

「平たく言えばアドバイザーのようなものです。平口さん、契約事には不慣れなのでわたしが補佐を承った次第で」

「それはその、成年後見人という意味ですか」

「とおんでもない」

漆間は両手を振って否定する。

「御年七十歳の平口さんですからね。多少は目も耳も衰えがきます。わたしが代わりに目と耳になろうって話なんですよ。近くに身寄りもいないので家族代わりでもあるんですけどね。あ、それから本日は生憎と名刺を切らしていまして、不調法で申し訳ありません」

「はあ」

「あのう、融資の相談は付き添いが不可という決まりでもあるんですか」

「いや、別に決まりはないのですが」

視線で助けを求めてみるが、当麻はしばらく様子を見ようとばかりに軽く

こちらが黙ったのを承認と

「では早速面談を始めます。担保物件は保土ケ谷区天王町駅前の〈トーア・マンション〉。所有者は平口要蔵様で間違いありませんね」

「はい」

「融資のご希望額は十億円ということですが、よろしければご利用目的をお教えください」

「投資、です」

平口はひと言ひと言を区切って話す。

「大きな、元手で、勝負をしたいと思っております」

「勝負。具体的にどういった内容なのでしょうか」

「それについてはわたしが代わって説明します」

すぐに漆間が二人の間に割って入ってきた。

「平口さんは投資用不動産への出資をお考えなんです。もっともお勧めしたのはわたしなんですけどね」

「投資用不動産というのは、その」

「都内の中古マンションをリノベーションして、新たに売り出す計画なんですよ」

中古マンションをリノベーションして投資用不動産とする――つまり葛西と当麻が描いた話そのままなのだが、平口の場合は単独の投資でないところに特色がある。

「出資者は十人から二十人。リノベーションしても思惑通り入居者が集まらない場合も有り得ます。しかし十人からの出資となれば損害は十分の一になります。平口さんは投資先も複数にすることで二重にリスクヘッジをかけることになります」

融資された十億を伸長著しい都内のマンションに分散投資し、高額な家賃収入を得る。元々高配当が期待できる上にリスクヘッジを二重にかけているから、投資としてはローリスク・ハイリターンの理想形と言える。なるほど築二十年の中古マンションをただ売却するよりは永続的な収益が見込める。売却よりは税負担も軽減されるから、こちらも二重に都合がいいという理屈だ。

「最近、銀行さんは投資目的の不動産ローンをひどく嫌っていますからね。平口さんの資産を最大限有効活用しようと考え、こういう結論に至りました」

「分散投資は漆間さんのアイデアでしたか」

「アイデアなんて大層なもんじゃなくて、単なるアドバイスですけどね。銀行マンの葛西さんのジャッジで、この提案は及第点をもらえますか。それともダメ出しされますか」

「よく練られたお考えだと思います」

「わお。葛西さんからお墨付きの言葉をいただけて光栄至極です」

「それはともかくとして平口様。失礼ですが、投資で得られた利益は息子さんたちに遺すおつもりですか。もしそうでしたら、手前どもは息子さんたちにも有益な資産運用を提案できますが」

「息子たち」

平口は訳が分からないという表情をしながら

「関係ない。わたしはとにかくカネが欲しいんです。一円でも十円でも多く」

あまりに妄執めいた物言いだったので、一瞬葛西はたじろいだ。真横に座る漆間は何もかも承知しているらしく平然としている。

貧しい者はカネを欲しがるが、富める者も更にカネを欲しがる――銀行員になってから叩き込まれた摂理を、改めて見せつけられたかたちだった。

原則として貸したカネをどう使おうが借主の勝手だ。ギャンブルに散財しようが女に貢ごうが、貸主が文句を言う筋合いではない。毎回、滞りなく返済を続けてくれるか、さっさと履行不能に陥って担保を処分してくれればいいだけの話だ。

「ご安心ください、葛西さん」

こちらの思惑を見透かしたように漆間が口を挟む。

「平口さんにも箱銀さんにもご満足いただけるようにするのが、わたしの役目ですから」

それはアドバイザーではなくブローカーの役目だと思ったが、口にはしなかった。

「ところで平口様、あくまでも万が一の話ですが、月々のご返済が滞ると最悪の場合、担保物件である〈トーア・マンション〉は競売にかけられる可能性があります」

「ああ、葛西さん、その点もご安心ください。履行不能による抵当権の実行、ならびに箱銀さん自身が物件を落札する見込みも含めて、きっちり説明させていただいてますから」

抵当権の実行とは、債権が焦げ付き回収不能と判断した抵当権者が裁判所に競売を申し立てる行為だ。競売にかけられた担保物件は裁判所の調査によって売却基準価額が設定され、入札が始まる。

だが担保物件が一度の競売で売却されるのは稀だ。入札者がない場合、物件は価額を下げて再度競売にかけられるが、これでも落札されない案件が少なくない。

葛西の思惑は最初の入札で債権者である箱銀が債権額と同額で落札してしまうことだった。こうすれば債務は解消し、落札後はそれ以上の価額でデベロッパーに売却することができる。箱銀にとっては二重に価値のある処置だ。

今まで話した限りでは、漆間も競売に関する知識をひと通り持っていて当然と思える。しかし葛西の描いた絵面を

「色々とお詳しいですな」

「いやいやいやいや、

「さっきからお答えいただいているのはほとんど漆間さんですが、平口様は納得されているのでしょうか」

「平口さん、箱銀さんは不安がっておいでですが、どうですか」

「ちゃんと、納得しております」

平口は尚も区切るように言う。自分の意思は明確なのだと証明するような口ぶりだった。

見かねた様子で、またも漆間が口を挟む。

「元々、平口さんは無口なタチだし、わたしはお

横で聞いていた平口は深く頷いてみせる。申込者本人がこれほどはっきりと意思を明示しているのであれば文句のつけようがない。

「ただ、これは言わずもがなですが、抵当権は人にでなく物につきます。担保物件さえ条件に

言われるまでもない。こんな

「別に漆間さんがどうという話ではありません。弊行はあくまでもお客様本位の審査を心掛けておりますので、不要な心配はなさらぬように」

そろそろ漆間の

「では面談を終わります。お疲れ様でした。審査結果は通常二週間前後で出ますので、判明次第お知らせします。連絡は平口様のケータイでよろしいですね」

平口は無言で頷く。最後まで、意思表示は明確だが言葉数が圧倒的に少ない妙な申込者という印象だった。

「では、色よい返事をお待ちしています」

漆間も最後まで印象を変えることなく退出していった。二人の姿が見えなくなると同時に、奇妙な虚脱感に

「当麻くん。申込者本人をどう思う」

「ご自身の資産を活用しようという意思が明確で、非常に分かり

葛西も同感だった。己の恥部や醜悪さは誰でも隠したがるものだが、それを晒して一顧だにしないのは逆に信用できる。

「申込者本人には問題なしか」

「むしろ問題があるとしたら、アドバイザーを務めた漆間さんの方ではないでしょうか」

「確かに彼の言動はユニークだった。アドバイザーかブローカーかはともかくとして、彼のようなキャラクターは珍しいだろうね」

「わたしの言う問題点というのは、漆間さんのキャラクターではなく、そのキャラクターをわざわざこの場で披露したことです」

「どういう意味だね」

「入行して間もなく、融資を申し込むお客様は最初に自身を飾ることが多いと教えられました」

「ああ、大抵の行員がそう学ぶ。お客様の経済状況を探る初歩だからな」

「同じことは態度にも言えないでしょうか。初対面の人間に好印象を持ってもらいたかったら、自分を律すると思うんです。普段が下品であれば上品に、粗野であれば丁寧に、そして饒舌が鼻につくと分かっているのなら発言を控えるのではないでしょうか」

当麻は自問自答しているかのように困惑気味だった。

「あの漆間という人は見掛けほど軽い人間ではないのかもしれません」

(気になる続きは本書でお楽しみください)

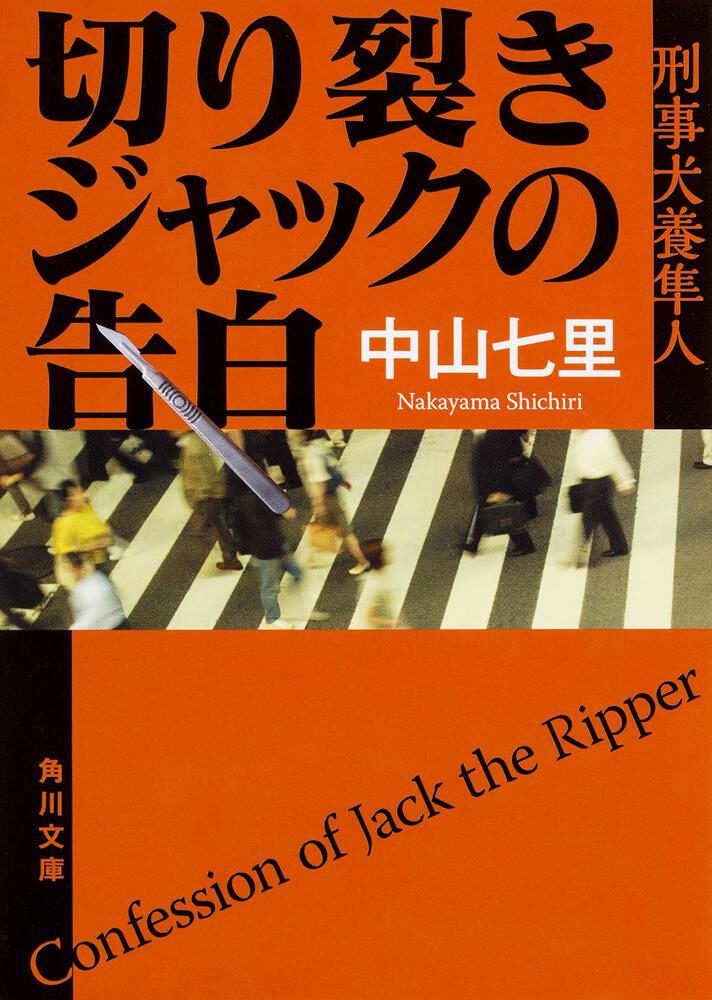

作品紹介

書 名:バンクハザードにようこそ

著 者:中山 七里

発売日:2025年08月01日

社員を自殺に追い込んだ悪徳銀行に、天才詐欺師が挑む!

司法書士の東雲は、箱根銀行に勤める友人、燎原が多額の金を横領して自殺したと、燎原の妹の杏子から聞く。二人は燎原が死ぬ前に残した、「箱根銀行は二百億もの金を粉飾しており、その責任を自分一人に押し付けようとしている」というメッセージを見つけ、燎原の自殺の謎を探ること、また、箱根銀行に復讐し、必ず潰すことを誓う。東雲は、実は詐欺師であることを杏子に打ち明けた。予算未達に追い込まれ融資先を必死に探す本店営業部、インサイダー取引の惧れのある未公開株に手をかける運用部、マスコミ対策に追われる広報部、赤字決算の粉飾をした経理部……。不正と陰謀にまみれた悪徳銀行を、天才詐欺師が鮮やかに追い詰める、痛快エンターテインメント!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001994/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら