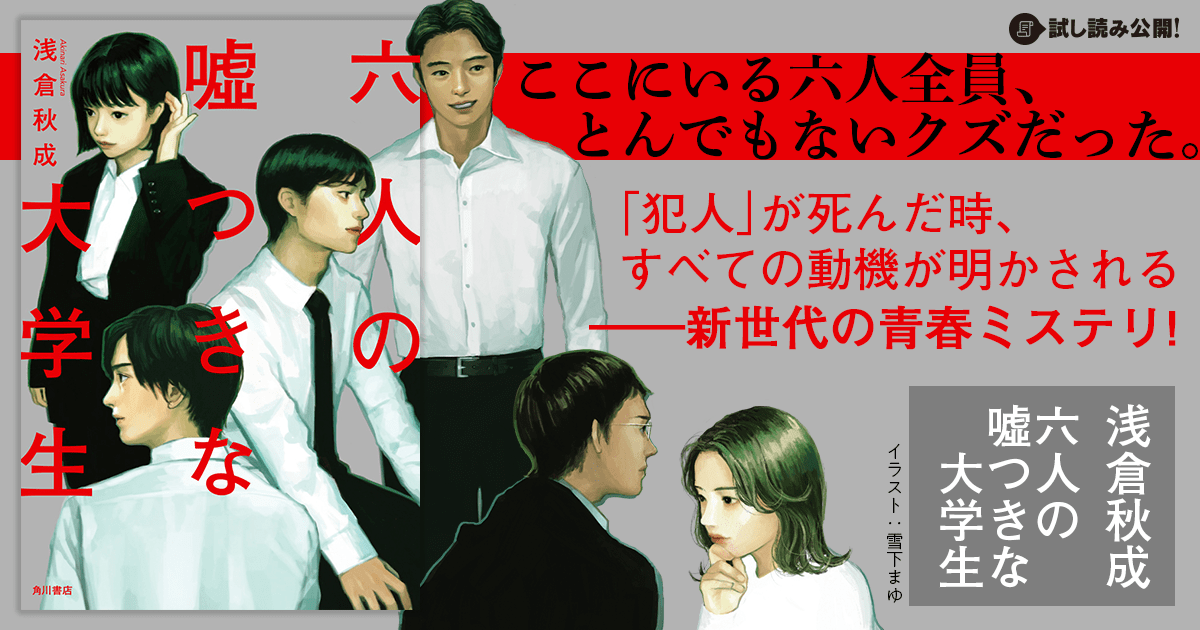

2019年に刊行された『教室が、ひとりになるまで』で、推理作家協会賞と本格ミステリ大賞にWノミネートされた浅倉秋成さんの最新作『六人の噓つきな大学生』が3月2日に発売となります。

発売に先駆けて、前半143Pまでの大ボリューム試し読みを公開!

成長著しいIT企業「スピラリンクス」が初めて行う新卒採用。最終選考に持ち込まれた六通の封筒。

個人名が書かれたその封筒を開けると「●●は人殺し」だという告発文が入っていた。

最終選考に残った六人の嘘と罪とは。そして「犯人」の目的とは――。是非お楽しみください!

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

3

「とにかく――この封筒の中には、僕らに関する悪質なデマが入っている」

九賀くんは、袴田くんに関する告発が記された紙を拳で叩きながら言った。

「そうとわかれば、これ以上、封筒を開く必要はない。すべて元の大きな封筒に戻して処分しよう」

九賀くんの言葉には――僕らのリーダーの言葉には、力があった。誰もが柵のない崖に立たされたような不安と恐怖の中にあったが、彼の示した道は実に明確で、そして的確であった。

果たして誰がこんな封筒を用意したのかはわからない。誰がこんなことをしたのだろうと想像するだけで、体中の水分を絞られるような失望と恐怖に支配される。しかし犯人が誰であろうと、その目的はこの上なく明白であった。

内定だ。

それ以外にあるはずがない。封筒の中に互いの汚点を封入し、それを開けさせ合うことにより全員の評判をまとめて地に落とす。封筒の中身が一つしか晒されていない段階ではその具体的な手順や作戦の全貌までは見えてこないが、いずれにしても犯人は封筒を持ち込むことによって内定を手中に収めようとしている。議論を自分のペースで運ぼうと企んでいる。

目的がわかっているなら、対処法は一つしかない。封筒をすべて処分する。中に入っているのはデマなのだから――そんな合意を無理矢理にでもしてしまえば――僕らが中身を気にする必要もない。互いの被害を最小限に抑え、かつ犯人の目論見を破綻させる。九賀くんの提案は実に理にかなっていた、はずだった。

「……ちょっと待てよ、九賀」袴田くんは徐々に落ち着いてきていた呼吸を再び少しずつ荒くしながら、「『犯人』はどうすんだよ」

「……どうするって?」

「はあ? どう考えたって見つけるべきだろ」

「……見つけて、どうする」

「見つけなきゃ、先に進めねぇだろ。このまま行けば、間違って犯人に内定出しちまうかもしれないんだぞ? こんな卑怯な手を使う、ゴミみたいなやつに――そんなの、そんなのないだろ? それこそ絶対にやるべきことじゃないだろ?」

九賀くんの瞳に一瞬の迷いが生まれる。

「まずはきっちり犯人を見つける。そんで犯人は確実に――」

「いじめて自殺に追い込むの?」

ぱん、と、風船が破裂したような幻聴が響き、会議室の中にどろりとした暗雲が垂れこめる。思わず息を潜める。矢代さんの言葉に、袴田くんは再びテーブルの上に身を乗り出した。

「……封筒を用意したのはやっぱり矢代、お前か」

「さっきから何なのそれ、証拠はどこにあるの」

「……思いかえせば、お前なんか朝から様子がおかしかったな……相当怪しいぞ。なぁ、どう思うみんな。俺は矢代が封筒を用意した犯人だと思う、どうだ?」

「私だったら何なの?」

「否定しないんだな? 否定しないってことは――」

どん、とテーブルを叩いたのは九賀くんだった。音に驚いた二人が黙り込むと、九賀くんは袴田くんと矢代さん両者を厳しい口調で窘めた。九賀くんはハンカチで汗を拭うとペットボトルの水を口に含み、はっと力強く息を吐き出した。

「水かけ論を続けていても、いたずらに時間がすぎていくだけだ。封筒の中身はすべてデマだ。だから信用しない。もう開けない。すぐに処分する。犯人も捜さない。そして元の議題に戻る――これ以外の道は存在しない。それこそが犯人に対する最大の抵抗になるからだ。こうやって封筒を元に議論を進めているうちは犯人の術中に嵌まっていることになる。そうだろ」

十秒ほど、全員が沈黙した。誰もが回らない頭で懸命に最善の選択肢を考える。

僕は混乱しつつも精一杯冷静に考え、やがて同意するように頷いた。嶌さんも小さく二度頷いた。九賀くんは僕ら二人のリアクションを六人の総意とみなしたように、しっかりと頷いた。

酸素濃度が急激に低下したように、会議室はいつからか尋常ではなく息苦しい空間に変貌していた。空調は効いている。室温は快適なはずなのに誰しもが汗をかき、幾重にも覆い被さる緊張と恐怖の重圧と格闘していた。叶うことなら一度退出したかった。しかしそれはできない。退出はすなわち失格を意味しているからだ。

「じゃあみんな、自分の封筒をこの大きな封筒の中に戻して――」

九賀くんが最初に発見された大きな封筒をテーブルの中央に差し出した瞬間、電子音が鳴り響いた。音の発信源は九賀くんのスマートフォン。もはや意味を忘れかけていたが、それは投票タイムを知らせるためのアラームであった。三十分ごとに投票をしよう――他でもない僕が提案したルールであった。

もう三十分も経ったのかとは、誰も思わなかっただろう。まだたったの三十分しか経っていない。そして僕らは残り二時間もこの空間で格闘し続けなければならないのだ。

九賀くんは封筒の回収を一旦中止し、二度目の投票タイムに移ることに決めた。先ほどと同様に嶌さんがホワイトボードの前に立ち、全員が挙手にて最も内定に相応しいと思う人に投票する。始まって間もなく、数字の持つ無情さに声が漏れそうになる。投票結果を手帳に書きうつす手が震えた。たったの三十分。しかし封筒が登場する前と後では、世界が一変していた。