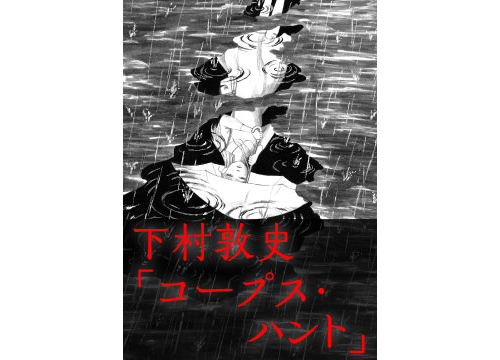

10月11日(木)発売の「小説 野性時代」2018年11月号では、下村敦史「コープス・ハント」の連載がスタート!

カドブンではこの新連載の試し読みを公開します。

世間を賑わせる美青年の猟奇殺人犯が、死刑確定後に明かした衝撃の事実とは?

『闇に香る嘘』(江戸川乱歩賞)の著者が描く、スリル溢れる青春ミステリー。

プロローグ

彼女の一日は朝食作りからはじまる。

洋食が好きな夫のためにスクランブルエッグを作り、ウインナーを焼き、コーヒーを入れる。新婚二年目。毎朝、夫を見送ってから掃除、洗濯にとりかかる。買い物は半額シールが貼られる時間帯――狙い目の午後九時以降にする。

この日もいつもと変わらない一日になる――はずだった。

雨音が室内に響き渡っていた。ガラス戸に引かれた濃色のカーテンが明滅し、数拍遅れて雷鳴が弾ける。

午後十時半、スマートフォンが鳴った。夫からの電話だった。

「傘忘れちゃってさ、三十五分着の電車に乗るから、駅まで迎えに来てくんない?」

玄関を見ると、傘立てに夫の傘が立てられたままだった。降水確率は五十パーセントを超えていたのに、よほどうっかりしていたのだろう。自分も夫を見送っておきながらなぜ気づかなかったのか。

「分かった。迎えに行くね」

答えて電話を切る。

システムエンジニアとして働く夫は記念日を忘れたことがなく、その日が平日だとしても、いつもプレゼントを買って帰ってきてくれる。ちょうど二年前の今日、彼からプロポーズされた。今夜も何かサプライズがあるだろう。妻として何かを催促したり念押ししたり――そんな興ざめな言動なんて必要ない。

昼間っから夫の愚痴を言い合うような主婦たちと違い、愛されている自負があった。結婚してからも、大学時代にミスコンで優勝した美貌は全く衰えていない。三十年ローンこそ抱えているものの、結婚を機に購入した一戸建てがあり、生活は充実している。

彼女は短時間で化粧を施すと、夫を待たせないよう、早めに家を出た。土砂降りの雨粒がビニール傘に叩きつけてくる。

夫の傘は持っていなかった。一本あれば充分だ。付き合いたてのカップルのような相合傘を想像すると、何だか心が浮き立つ。

灰色の雨に閉ざされた中、等間隔で設置された街灯が仄明かりを発している。彼女はタールのように黒い水溜まりが雨粒で弾けるさまを見ながら歩いた。

ふと前方で揺らめく影に目を留め、顔を上げた。ブロック塀の上から突き出た枝葉が雨風に揺れていた。

角を右へ曲がり、心持ち早足で歩いた。広大な敷地をもつ公園に差し掛かる。入り口の横にある巨木の陰で何かが動いた気がした。

視線を向けた瞬間、人影が飛び出してきた。黒手袋に口を覆われ、ブロック塀に押しつけられた。背中に衝撃が走った。傘が弾け飛び、地面に落ちる。

彼女は鈍痛にうめきながらも、本能的にもがいた。腕を振り上げようとしたとき、喉元に触れる冷たい感触に気づいた。心臓に氷の杭を打ち込まれたようだった。瞬く間にびしょ濡れになった体に冷や汗が滲み出る。上げかけた両腕が硬直する。

野球帽を目深に被っている男の顔貌は整っており、怜悧な眼差しが自分の瞳を見返していた。薄い唇は引き結ばれたままだった。

全身が激しく震え、男の手のひらの下で歯の根が合わなかった。鼻からは断続的に荒い息が漏れていた。心臓は張り裂けんばかりに高鳴っている。

男の一瞥が腕に向けられた。無言の圧力だった。彼女は両腕を脇へ落とした。抵抗しようものなら、首を掻き切られてしまうかもしれない。

「おとなしく従えば殺しはしない」

冷雨より冷え冷えとしたぞっとする声。

彼女は何度も顎を小さく振った。

「今から口を自由にする。だが、騒いだら――死ぬ」

再びうなずくと、男はゆっくり手を離した。喉元に込み上げてきた悲鳴は死に物狂いで呑み込んだ。口を開けて空気を貪る。横殴りの雨粒が飛び込んでくる。

「お金ならあげるから……」

小声で哀願した。辛うじてそう口にするのが精一杯だった。

答えは態度で返ってきた。喉に触れるナイフがぐっと押し込まれた。首筋の筋肉が強張り、息が止まった。喉が上下に動くと、刃の感触がはっきり生々しく伝わってきた。喉笛が切り裂かれたのではないかという錯覚に、顔から血の気が失せるのが分かった。

もし男が腕を横に引いたら?

喉から鮮血を噴き出しながら悶え苦しむ自分の姿が脳裏をよぎる。断末魔の悲鳴をほとばしらせて血の海に沈む無残な姿だ。

自分の想像に膝ががくがくと震え、腰砕けになった。ブロック塀に背中を預けていなかったら、立っていられなかっただろう。

「両手を下げたまま後ろを向け」

恐怖に体が動かない。

「早くしろ」

彼女は恐る恐る従った。背を向けてもナイフは喉から離れない。目の前に立ち塞がるブロック塀を見つめていると、視界が奪われたように感じ、不安が押し寄せてくる。

男がナイフを逆手に持ち直した。

「さあ、移動するぞ」

背中の中ほどまで伸びる後ろ髪を手綱のように掴まれた。逃がさないぞ、と暗に示しているかのようだ。

連れて行かれたのは、農場跡地に造られた公園内だ。目立つ遊具などはなく、入ったら傾斜地に原っぱが広がっている。ただでさえ住宅がまばらな郊外で、こんな土砂降りの雨では、人っ子一人いない。裏山の前に広がる雑木林は闇に閉ざされている。

殺すつもりがないとすれば、目当ては――。

暗澹たる気持ちになる。金銭が目的なら公園に連れ込む必要はない。ショルダーバッグを奪えば済む。

喉笛に触れるナイフの刃と、握られた後ろ髪を意識しながら歩いた。水溜まりを踏みながら進むと、背中に密着して男もついてきた。

「逃げようなどと考えるな。出入り口は仲間が見張っている。見ろ」

驚きのあまり言葉を返せなかった。顔を向けた先――北の出入り口のほうには、公園灯の下に人影が三つあった。

男の言動や雰囲気から勝手に単独犯だと思い込んでいた。仲間がいるとは思わなかった。逃げ場はなく、これでは袋の鼠だ。絶望の奈落へ心が落ちていく。

雑木林に踏み入ると、とたんに闇が濃くなった。地獄から現れた鳥たちの羽ばたきのような枝葉の音の中、湿った腐葉土の臭いが鼻をつく。雨が弱まったように感じるのは、夜空を覆い隠す樹冠が雨粒を遮っているからだろう。

奥へ奥へと歩かされる。

何とか逃げなければ――。

動転する気持ちを懸命に落ち着け、必死に頭を巡らした。

男に怪しまれないよう、顔を前方に固定したまま視線を左右に走らせた。辺りには常緑樹と雑草が生い茂っている。左側の木々の奥には、柵で囲まれた真っ黒い池が見えた。行き止まりを選んではいけない。逃げるなら身を隠しやすい右側の雑木林だ。男の目をやりすごしながら出口へ向かえる。

後は――ナイフを遠ざけなければならない。

反撃と逃亡の意志を固めたとたん、心臓がわめきはじめた。全神経が張り詰めている。拳の中はじっとりと汗ばんでいた。

男に悟られないように深呼吸する。首筋に触れる冷たい感触が意志を砕こうとするたび、胸の奥に散らばるありったけの勇気の破片を掻き集めた。

チャンスは一度だけだ。絶対に失敗は許されない。

彼女は意識的に右肩を下げた。ショルダーバッグがずり下がり、腕を抜けて地面に落ちる。

「あっ……」

足を止め、泥に塗れたショルダーバッグを見据える。一種の賭けだった。男も証拠を残しておくのを望まないだろう。偶然通りかかった人が怪訝に思う可能性もある。

「……拾え」

男の声は妙に甘ったるく、官能的だった。

彼女は静かに息を吐き出した。男も馬鹿ではなかった。自ら拾おうとしたら、獲物からナイフと目を離さなくてはならない。そんな愚行は演じなかった。

だが、まだ予想の範囲内だ。

「でも、このままじゃ――」

彼女は声に困惑を滲ませた。

男は間を置き、首筋からナイフを離した。危機からは全く脱していないにもかかわらず、凶器の感触がなくなったとたん、安堵の息が漏れる。

大切なのは次だ。気を抜いてはいけない。

彼女はゆっくりと腰を曲げた。掴まれた後ろ髪がぴんと張り、頭皮に痛みが走る。かがむ動作に合わせて緩めようとしないのは、逃亡が不可能だと思い知らせる意図があるのだろう。髪の毛を握られている以上、ナイフの間合いからは逃げられない。

左手でショルダーバッグの肩紐を掴むと、男の両手の配置を頭の中で確認した。髪を掴むのが左手、ナイフを持つのが右手だ。振り返る方向を間違えてはいけない。

彼女は肩紐をぎゅっと握り、上体を起こしながら左に反転した。ショルダーバッグを振り回す。男が反射的に左腕で顔を庇う。髪の毛から手が離れる。バッグが男の鼻頭を打つ。

今だ!

彼女は前方に向き直って駆けた。左腕が後ろへ引かれた。体勢を崩しながら肩ごしに振り返る。男がバッグを握り締めていた。

「誰か助けて!」

喉が張り裂けんばかりに絶叫し、ショルダーバッグを手放して全力疾走した。闇を呑み込む雑木林の底を駆ける。丈高い雑草を掻き分け、濡れた落ち葉を蹴立てながら。

木の根っこに足を取られ、つんのめる。地面に手をつきながら体勢を立て直し、走り続けた。