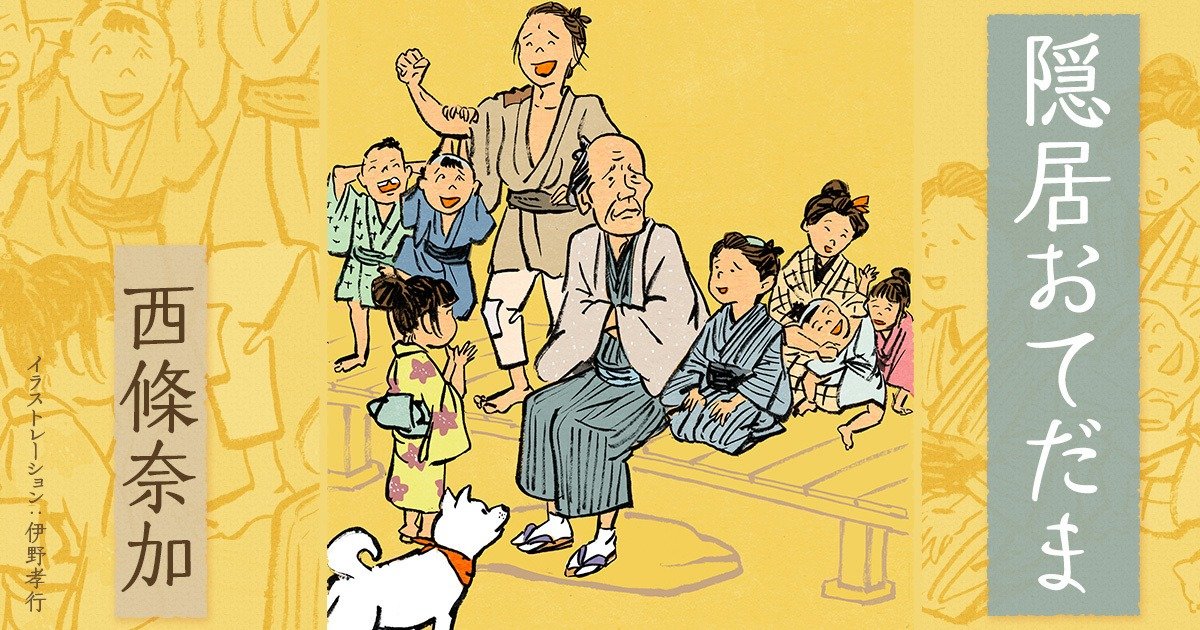

楽隠居生活を送るはずが、商いに手習いに大忙しの徳兵衛。「隠居すごろく」続編開始!#1-1

西條奈加「隠居おてだま」

※本記事は連載小説です。

一 めでたしの先

「秋深き、隣は何をする人ぞ」

隠居家の縁側から見える田んぼは、黄金色に変わりつつあり、

空はすっきりと晴れ、秋のさわやかな空気はさらさらとして心地良い。

「うむ、実に

「まったく、ずいぶんと当てが外れたものよ。いったい、誰のせいやら」

風流にはまったく向かない

「おじいさま、ごきげんよう」

背中から声がかかり、ぎくりとした。

「おお、

「うん、おじいさまに相談があってね、手習いの後、

それだけで、心の臓がどきどきと打ちはじめ、嫌な予感に駆られる。

「まさか、また何か、拾ってきたのではあるまいな? 言っておくが、犬猫は駄目だぞ。うちにはすでに、シロがおるからな。それと、人もいかんぞ。すでにこの家には、二十を数える者が出入りする。これ以上は増やすゆとりなぞ、どこにもないぞ」

「嫌だなあ、おじいさま。千代太はもう九歳です。子供ではありません」

にこにこと、実に愛らしい笑みを向ける。祖父として、目に入れても痛くないほど可愛い孫であるのだが、あいにくと千代太には悪癖がある。何でも拾ってくる癖である。

最初は犬の白丸だった。次いで仔猫を三匹、こちらはどうにか

最初は兄妹二人、それが六人に増え、いまや十五人である。さらにはその親の面倒にまで首を突っ込む羽目になり、優雅な余生の目算は、見事に泡となって消え失せた。

この隠居家では、『

五十六屋は、徳兵衛自身が手掛ける

「で、千代太……相談とは?」

怪談話をきくような面持ちで、孫にたずねる。

「

「なんだ、

思わず、どっと息をつく。勘七は、千代太が最初に拾ってきた子供、もとい親友とも言うべき仲良しである。勘七は千代太よりひとつ上の十歳、妹のなつは六歳になった。

「おかしいとは、浮かれているということか? まあ、三年ぶりに父親が帰ってきたのだからな、無理もあるまいて」

「それなら坊も心配しないよ。最初のうちはね、お父さんが帰ってきて嬉しそうにしてたんだ。勘ちゃんは、素直に口にはしないけど、頰がふくふくしてたもの」

なのにいつからか、だんだんと元気がなくなってきて、

「

勘七を含む十一人の子供たちは、午前のうちは

王子権現は江戸の名所とされ、桜で名高い

「あれの父親が戻ったのは、七月の終わりであったから、そろそろひと月ほどが経つか」

「また一家四人で暮らせるようになって、めでたしめでたしって思ってたのに」

「そうだな、昔話のようには、いかぬものかもしれぬな」

たいがいの昔話は、めでたしめでたしで終わるが、それはあり得ない。どんなに平穏無事に見えても、人が生きていく限り波風は必ず立つものだ。

「勘ちゃんはもしかしたら、怖いんじゃないかな」

「怖いとは、何がだ?」

「お父さんが、またどこかに行っちまうんじゃないかって。坊も父さまが行方知れずになったとき、怖かったもの」

千代太の眉が、悲しそうに八の字に下がった。

「たった一日で帰ってきたけれど、その後もね、父さまがいなくなる夢を何度も見たんだ。勘ちゃんは三年もお父さんと離れていたから、きっともっともっと怖いだろうなって」

なるほどな、と

「だからね、おじいさま。勘ちゃんのお父さんを、『五十六屋』で雇ってほしいんだ。お父さんとお母さんが、ここで一緒に働いていたら、勘ちゃんも安堵できるでしょ?」

五十六屋をはじめたきっかけは、勘七の母、おはちだった。夫の

そのあいだ、小さな肩で一家を支えていたのが勘七だった。妹の面倒を見ながら、参詣案内でわずかな日銭を稼ぎ、それでも暮らしは貧しくなる一方だ。そんな生活が、二年も続いたのだ。一年前、この隠居家で、おはちが再び組紐をはじめてからは、少しずつ暮らし向きは落ち着いたものの、未だ

父親がふいに戻ったからといって、めでたしめでたしで済むはずもない。知らず知らずのうちに溜めていた恨みつらみがこびりつき、千代太が言うような不安もあろう。それがほんのひと月で、消えるはずもない。

それともうひとつ、徳兵衛には気掛かりがある。勘七の苛立ちとどう

「ねえ、おじいさま、きいてる? 一日でも早く、勘ちゃんのお父さんを五十六屋に……」

「千代太、その話は、しばし待て」

「どうして?」

「どうしてもだ。色々と、

「しばしって、どのくらい待てばいいの?」

「だから、そう

「遅きに失する、とも言うでしょ? このままじゃ、勘ちゃんがいつか

孫の予見は、見事に当たった。

勘七が、顔にいくつも

▶#1-2へつづく