イスラムへの無関心、棄教・改宗が進んでいる? 国民の関心はいかに国から逃げるか!?

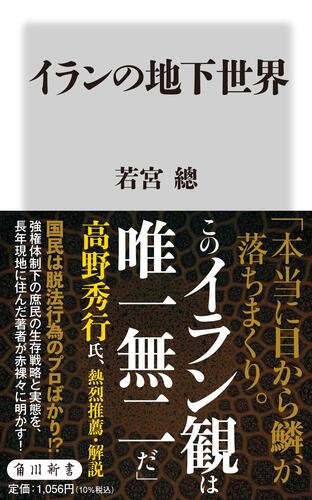

若宮 總『イランの地下世界』

書評家・作家・専門家が話題の一冊を解説します!

評者:高野秀行(ノンフィクション作家)

通常、新書の巻末に「解説」などない。なのに本書にあるのは、著者の身元を保証するためである。「若宮總」というのはペンネームだ。「はじめに」にも書かれているように、若宮さんはイラン国内に住んでおり、ときどき日本に帰る(あるいはその逆の時期もある)という生活を送っている。もしイランのセンシティブな部分について率直なことを書くと、イラン政府当局に目をつけられ、「好ましくない外国人」として入国を許可されなくなる可能性がある。それを避けるために筆名を用いることにした。ただ、どこの誰かわからないと、「こんな人が実在するのか?」と疑われてしまう。そこで「謎のイラン通・若宮總」と面識がある私がその実在を保証したい。

そもそも若宮さんに本書を書くように勧めたのはこの私だ。二〇一八年から二〇二三年にかけて私はイランの隣国イラクでの取材を行っていた。イラク南部には「アフワール」と呼ばれる巨大湿地帯がある。水牛を飼って暮らしている水の民が今でも暮らしている。そこは古くから戦に負けた者やアウトローや民族的・宗教的マイノリティーが逃げ込む場所であり、反体制派の拠点であった。だから私はその梁山泊のような場所を『イラク水滸伝』と名付け、通って取材を行ったうえ、同名の本を書いた。

その「アフワール」の一部は現在イラン領になっている。本書でも近年のイランにおけるペルシア民族主義の高まりにより「アラブ系住民への差別や偏見が助長されるのではないか」と懸念されているが、そのアラブ系住民の多くは湿地帯周辺に住む人たちだ。

私は一時期、アフワールのイラン側も取材したいと考えた。国境地帯に住む湿地民の人たちは水の上を自由に行き来している。そのルートで麻薬や武器の密輸も行われているというもっぱらの噂だ。ただ、私の知り合いはみんなイラク人であり、イラン側に何もコネクションがない。誰か話が聞ける人はいないかと探していたら、たまたま若宮さんに行き当たった。共通の知人を通して紹介してもらい、最初はテヘランの若宮さんとビデオチャットで話をしたのだが、話している途中で、「あ、俺、この人の文章を読んだことがある!」と気づいた。

私は二〇〇九年にイランを旅行したことがあり、その前後に、イラン関係の書籍や文献をまとめて読んだのだが、その中でも若宮さんの文章は際立って面白かった。イランにかぎらず、中東関連の情報は、政治・経済・宗教に著しく偏っており、一般の人々の生活や庶民文化を描いたものは少ない。若宮さんはそれを実に生き生きと描いていた。なにより「研究者」とか「外国人目線」ではなく、実際に庶民の中に入って一緒に暮らしながら体験したことを記しているのが貴重だった。しかも書きぶりはとてもフェアで、さり気ないユーモアをも持ち合わせていた。

私はその後、何度か若宮さんとビデオチャットで相談し、彼が帰国したおりには東京の新宿で一緒に食事もしたのだが、人物もそのとおりだった。全く飾らない人柄で、いつもひょうひょうとしており、「僕なんか大したことないですよ」と言いつつ、イランについて訊くと、およそどんなことでもたちどころにして説得力のある答えを返してくる。よくそんなことまで知ってるなと驚かされ、やがて「この知識と経験は広く日本人に共有されるべきだ」と思うようになった。いや、正直に言えば、私自身が「若宮さんがイランについて書いた本を読みたい!」という欲求を抑えきれなくなったのである。

訊いてみると、若宮さん自身も何か本を書きたいと思っているとのことだったから、早速、私の担当編集者でもある角川新書の岸山征寛編集長に紹介した。人文書と文芸書において相当の目利きである岸山さんは、若宮さんの誠実な人柄と文章力に感銘を受け、すぐに執筆を依頼した。

とはいえ、新書一冊を書く作業は簡単ではなかったようだ。ときおり、「遅々として進みません」とか「こういう話を書くのはどうでしょうか」といった相談のメッセージが私に届き、苦労しているのが察せられた。それは当然だろう。単行本を三〇冊以上出版している私ですら毎回、本を一冊書くのは難事業なのだ。ましてや彼はもともと文筆家ではない──。

ここで「では彼はいったい何者なのか?」という最初の問いに戻る。差し支えない範囲で説明すると、彼は一九七〇年代に日本の某県で生まれた。幼少期から十代の頃、NHKの「シルクロード」や沢木耕太郎著『深夜特急』などに親しみ、漠然と中央アジアや西アジア(中東)に憧れをいだいたが、やがてイランに強く惹かれるようになった。いろいろ理由はあるが、一つにはイランがひじょうに長く、かつ浮き沈みの激しい歴史をもつ国だったからだという。ホメイニ師による「イスラム革命」をニュースで直接知っている世代だったため、その印象も強かったらしい。

大学卒業後は大学院に進学し、イランのある分野を研究。イラン国内の大学に数年留学したこともある。大学院まで進んだものの最終的には研究者にはならなかった。理由はいろいろあったが、一つにはイラン人の生の暮らしぶりを一緒に体験する方が論文を読んだり書いたりするより面白くなってしまったからだという。

研究者の道から下りた後は、しばらく日本国内でイランとも学術とも関係のない仕事をしたり、海外を旅したりしていたが、「それでもイランのことを忘れたことは一度もありませんでした」という。ほとんどイランが「恋人」のようなのだ。結局、恋人が忘れられず、若宮さんはイランに戻った。といっても、多くの海外在住日本人がそうするように、彼は日本企業関連の仕事を好んでやろうとせず、あくまでイラン人と一緒に仕事をしてきた。イラン人オーナーの下で働いたこともあるし、この数年はイランに住むイラン人向けに日本の文化を教える塾みたいなものを経営しているという。また日本国内のイラン人にオンラインで日本語を教えたりもしているらしい。

こうして、ひたすらイラン人社会に埋没し、得られた経験と洞察が本書にこめられている。その多くは他のイラン関連書籍には全く見られないものである。

私はイランへは一度行ったことがあるだけ、しかも一〇日間という短期滞在だった。それ以外では、『移民の宴』という本を書いたときに、在日イラン人たちを取材したことがあるだけだ。だから多くを語ることができるわけもないが、私の強みはアジアとアフリカのイスラム圏をひじょうに広く旅していることだろう。そして、イラン(あるいはイラン人)は私の中で強烈なインパクトを残している。本書ではイラン人の特性について存分に描かれているが、私はそこに補足して、他の地域のムスリムとイランのムスリムがいかに異なるのかをいくらか述べてみたい。

イランはイスラム(シーア派)の法に則って国家運営が行われている世界で唯一の国であるが、私の印象では「イラン人は中東でいちばんリベラル(世俗的)な人々」である。

その第一の証拠は「酒」。私は大の酒好きなので、イスラム圏では酒探しに苦労することが多い。イスラムでは基本的に飲酒を禁止しており、したがってイランでは酒を販売したり飲んだりすることは違法である。ところがイランほど簡単に酒が入手できるイスラムの国は珍しい。誰か親しくなった人やタクシーの運転手に「酒ないかな?」と訊くと、すぐに持ってきてくれるのだ。中には「酒? 何? ビール、ウイスキー、ワイン、ウオッカ?」と矢継ぎ早に質問され、こちらがへどもどするほどである。私の知りあったイラン人によれば、「イランでは酒を売ったり買ったりして逮捕された人はほとんどいない」とのことだ。

イスラム圏でも酒を飲んでいる人はどこにでもいるが、イラン人ほど多くはない気がする。

都市だけではなく地方でもそうで、私はイラン北部のカスピ海の岸辺で漁師が網を引き揚げるのを見ていたら、彼らの中にウイスキーで泥酔した漁師がいて、飛行機になったつもりか両手を広げてブーン! といいながら砂浜を走り回っているのに爆笑した。真っ昼間なのにこれだ。もっと酒に大らかなイスラムの国でも、地方の小さな町で、しかも不特定多数の人と出会うような場所で昼間から酒を飲んだりしないから、本当に驚いた。

決して私が偶然、酒飲みにたくさん遭遇したわけではない。イラン滞在経験のある人のほぼ全員が同じようなことを語っている。

日本の大手メディアの特派員だった知人によれば、その人がテヘラン市内のマンションに住んでいたとき、隣に新しい人(イラン人)が引っ越してきた。礼儀正しく挨拶に来たそのイラン人は手土産にワインのボトルを携えてきたという。

別の日本の大手メディア特派員の知人の話はもっと強烈だ。彼はある日、イスラム判事から自宅へ来るようにと出頭を命じられた。イスラム判事とは宗教的な事柄を判断するひじょうな権力者であるため、日頃からイラン当局の知られたくない部分を取材している知人は緊張した。いったい何が問題だったのかとおそるおそる出向いたところ、判事はリビングルームに案内して「これを見ろ」と言った。そこには世界中のウイスキーやワイン、ジンなどのボトルが部屋中の壁を埋め尽くしていた。有名な酒ばかりだ。判事は酒好きで、この素晴らしいコレクションを誰かに見せびらかしたかったが、なかなかイラン人では価値がわからないので、外国人を呼んだらしい……。

もう一つ、イラン人の世俗性が発揮されるのは家の中だ。普通、イスラムの家庭では男女が一緒に食事をしたりしない。現在のイラクでは女性は客の前に姿を現すこともない。どこからか御馳走が運ばれてくるのが普通である。

ところがイランでは別。本書にもあるように、イランでは女性もみんな男性のお客と一緒にご飯を食べる。私だけではない。イラン人は客好きなので、イランを旅行した日本人はかなりの確率でお呼ばれして御馳走になっているが、誰もが同じように男女一緒の会食を楽しんでいる。

彼らは当局による信仰の押しつけが嫌でたまらないらしく、外ではしかたなく女性はベールをかぶり、男性と女性は距離をおいている(ふりをしている)が、家の中に入ると突然態度が変わる。

私がお邪魔したある家はとりわけすごかった。私は男性の友人と先に家へ行き、あとから奥さんが帰ってきたのだが、リビングルームに入ってくると、にこにこしながら私に「ハーイ!」と挨拶したあと、いきなり頭にかぶっていたスカーフを床にたたきつけ「ファック!!」と怒鳴った。体の線が見えないような長いワンピースを脱ぐと、Tシャツにハーフパンツになり、私の肩に手を回して「一緒に写真撮ろう! イエーイ!」と言う。初対面の外国人男性に対して、ここまでフレンドリーというかフリーダムな女性は日本でもなかなかいないのではないか。

最後に挙げたいのが──本書に描かれていることと通底するが──、イラン人のイスラム観である。あまりに多くの人が「イスラムはよくない」と言うし、英語を話せない人でも「イスラム〜、ホメイニ〜、ホゲ〜」とゾンビみたいな顔をして揶揄する。周りの人たちも笑っている。

横浜にかつてあったイラン人の食材店で会った若い男性は首にゾロアスターのシンボルである鳥の翼みたいな形のペンダントをつけていた。イスラムでは他の宗教の施設を訪れることも禁じている(だから在日ムスリムも初詣に行くことはできない)くらいなのに、他の宗教の象徴を身につけるなんて論外である。

「いいんですか?」と思わず訊いたら、その場に居合わせた別の女性が「もちろん。だってゾロアスターが私たちの本当の宗教だから。イスラムはアラブの宗教」と言うのを聞いて思わずのけぞった。しかもその言い方はタブーに挑むような気配は微塵もなく、あまりに当たり前という感じであった。

イラン人ムスリムは本当にムスリムなのか? と疑ってしまう。私の体験上、世界各地のムスリムに共通しているのは「決してイスラムを相対化しない」ということである。中にはお祈りなんか全然しないとか、酒を普通に飲んでいるとか、ラマダン月に断食をしないといった人もいる。また、イスラムの男女を峻別する習慣に異議を唱えたり、宗教と政治を分離すべきだと考えたりする西欧民主主義的な人たちも(特に知識層の間では)少なからず存在する。

でも彼らですら「イスラムは酒に関して厳しすぎる」とか「イスラムも時代に沿って変わるべきだ」といった言葉を絶対に口にしない。その代わりに、彼らは「いや、ほんとうのイスラムはそうじゃない。コーランにも『自分の頭で考えて判断しなさい』と書いてある」とか「形式だけを守るのが信仰ではない。心が重要だ」などと答える。いかなる形であっても、イスラムを批判的に論じたり、客観的に評価したりすることはない。

それを見聞きする度に、「ムスリム」とは「服従した者」を意味することを思い出す。イスラムの教えを外からの視点で見ること自体が「背教」であり、ひじょうに深刻な違法行為なのだ。実際、私の知る人でイスラム自体を批判する人(複数いる)は信仰を捨てている。信仰を捨てることはイスラムで死罪に値するので家族にすら秘密にしているらしいが。

ところが、私の知るかぎり、イラン人だけが──しかも多数の人が──その「外からの視点」を平然と取り入れている。まるで日本人の多くが宗教を訊ねられて「一応、仏教徒」と答えるように、彼らも「一応、ムスリム」という感覚なんじゃないかと想像してしまう。そしてそういう日本人の多くが「もともと日本は神道だし」というぐらいの自然さで、イラン人は「もともと私たちはゾロアスターだし」と言うのではないか。

イランのパラドックスはまさにここにある。イラン・イスラム共和国は世界で最もイスラムに厳格な国家なのに、国民の圧倒的多数を占めるイラン人ムスリムは世界で最も世俗的というパラドックスだ。

私の限られた体験では「現象」は見えても社会の仕組みまではわからない。その矛盾がいかにしてイラン社会の中に収まっているのかは若宮さんの話を聞き、初めてある程度理解できた。要するに、イスラム国家というのは極めて表面的な「建前」であり、イラン人のリアルな生活や本音は実は地下に隠されている。そして、地上が一割で地下が九割ぐらいの圧倒的な比率で地下世界が大きいようなのだ。

「イランっていうのはほとんどが地下世界みたいなもんですね。そういうタイトルにしましょう!」と私が言って本書のタイトルとなった。

実際に書き上がった原稿を読むと私の想像を大きく上回る驚きがいくつもあった。例えば、チャドルをまとった「イスラム・ヤクザ」の逸話は強烈だ。チャドルはヤクザの入れ墨みたいなもので、それをまとった人は当局につながっており、何をされるかわからないから、怖くて誰も何も言えない──なんて、これまで誰も報告したことのない事例である。しかも、イラン人にとってはごく普通のことらしい。

また「政教一致がよくない理由」にも感じ入った。普通は「政治に宗教が関与すると信教の自由や言論の自由が損なわれるからよくない」とされるが、実際にはそんな程度で済まない。政教一致の国では、政治不信になると宗教まで信用を失ってしまうという指摘には本当に目から鱗であった。

若宮さんはイラン人の生活実感をすくいあげる能力について他の追随を許さないばかりか、大学で研究生活も経てきた人として、それを筋道だった論理にまでまとめ上げることができる。そのイラン観は唯一無二だと思う。

もう一つ、若宮さんの特徴は、イランをよく知っているだけでなく、イランが「恋人」であるという点だ。上から見下ろすことはなく、いつも熱く(ときに「暑苦しいほどに」)イランについて考え、語る。後半、イラン人に対してかなり厳しく物申している部分では、私は正直少し笑ってしまった。なぜなら、外国人がイラン人を批判しているのではなく、世界情勢や歴史をよく知るイランの知識人が母国の状況を嘆いているように見えたからだ。

若宮さんはもう彼自身が半分以上イラン人なのだと思う。だからこそ、最後の一文「イランに光あれ。イラン人に自由あれ」にはウルッときてしまった。これこそ本書で若宮さんが最も言いたかったことではないかと感じられたから。圧政に苦しむ「母国」イランの人たちへの愛が溢れている。

若宮さんと同様、私も「イラン人に自由あれ」と祈らずにはいられなくなったのである。

作品紹介

イランの地下世界

著 者:若宮 總

発売日:2024年05月10日

国民は脱法行為のプロばかり!?強権体制下の庶民の生存戦略を赤裸々に描く

「本当に目から鱗が落ちまくり。このイラン観は唯一無二だ」高野秀行氏、熱烈推薦・解説

国民は脱法行為のプロばかり!?

強権体制下の庶民の生存戦略を、長年イランの一般社会で暮らしてきた著者が赤裸々に明かす!

イスラムへの無関心、棄教・改宗が進んでいる? 国民の関心はいかに国から逃げるか!?

イスラム体制による、独裁的な権威主義国家として知られるイラン。しかし、その実態に関する報道は、日本では極めて少ない。

イスラム共和国支持者=敬虔なムスリムといえるのか? 棄教者は本当にいないのか? 反体制派の国家ビジョンとは?

違法・タブーとされる麻薬や酒に留まらず、イスラム体制下の欺瞞を暴きつつ、庶民のリアルな生存戦略と広大な地下世界を描く類書なき一冊。

■イスラム宣伝局の職員はイスラム・ヤクザだった

■イスラム法学者たちはアヘンの上客

■「隠れキリシタン」「神秘主義者」として生きる人々

■古代ペルシアを取り戻せ!――胎動する反イスラム主義

■美容整形ブームの裏には低い自己肯定感がある

小さな独裁者たちが「大きな独裁者」を生み出す

■親日感情に隠された本音「尊敬されたい!」

■メンツ(アーベルー)がすべて、「知らない」と言えない人々

■おしゃべりこそマナー、しゃべらないのは失礼

■おらが村こそイラン一! 強すぎる愛郷心

■イラン人は個人崇拝と訣別できるか

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322301000569/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら