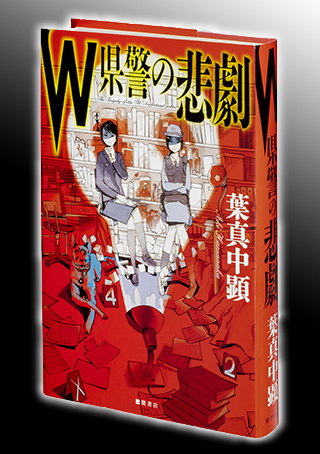

新年早々、年間ベスト級のミステリが現れた。先頃『凍てつく太陽』で大藪春彦賞を受賞した葉真中顕の、初となる「本格」警察小説『W県警の悲劇』だ。「本格」には二つの意味がある。警察官が事件捜査に当たる様子を詳細に描くとともに、警察組織の内部で巻き起こるドラマを描く、警察小説として「本格」であるということ。そして、どんでん返しの利いたミステリとして「本格」であるということ。

一話完結型の全六話は、W県警に所属する女性警察官達の語りで進んでいく。「警察官の鑑」と讃えられる父を亡くした、娘であり父と同じ警察官でもある巡査は、父の死の謎に迫る。新米刑事は、教育係の先輩への恋心を隠しながら、少女惨殺事件の捜査に当たる。かつて自分のせいで仲間を傷つけてしまった、と罪の意識を抱く鑑識課の捜査官は、新たなガサ入れの現場で仲間を救うため力を発揮する。優秀ながらも結婚退職し、再雇用制度で現場に戻ってきた刑事は、知人の殺害事件に直面する……。警察官であると同時に、女性であるがゆえの葛藤を抱えた彼女達は、事件を解決に導くことで、新たな自分へと一歩踏み出していく。そのプロセスのすみずみに、二種類の「本格」が宿る。

こう書くと爽やかな雰囲気だと感じられるかもしれないが、読み味にはビターさが入り交じる。第四編「私の戦い」が象徴的だ。若手刑事の葛城千沙は、痴漢被害にあいながら声をあげられなかった悔しさから、警察官の道を志した。ある日、電車内の痴漢で現行犯逮捕された中年男性の取り調べをおこなうことに。被疑者は犯行を否認し、黙秘を貫いていたが、男に対する違和感から真相を見抜く。

許せない——。この痴漢は、まるで悪びれることなく、罪の意識すらない

この一文が戦闘の合図だ。しかし、読者は必ず、意外な展開に驚かされることとなるだろう。爽やかさとビターさは、こんなふうに両立できるのだ。視点や文脈が変われば、同じ言葉もまったく違った意味に捉えられる。ミステリの醍醐味を堪能できる一篇だ。

第一話に登場したのちも、管轄も部署も異なる主人公たちの脳裡に、憧れの対象として現れる存在もドラマを連れて来る。組織内で「警察の中の警察」と恐れられる監察官であり、W県警史上初の女性警視に抜擢された松永菜穂子だ。作中にある通り、日本の警察官は九〇%以上を男性が占める。ただでさえ歪な男性社会の中で、W県警は男尊女卑的な風潮が強くセクハラやパワハラがまかり通っている。いわば、旧態依然とした日本社会の縮図だ。それを打破するためには、もっと偉くならなければいけない。

道をつくるのだ。自分のあとに続く、幾人もの女性警察官たちのために

そのためには、泥水もすすらなければいけない。

「本格」の警察小説でありミステリであると同時に、女性警察官という存在を媒介にして、日本社会に暮らす弱者やマイノリティの生きづらさをあぶり出す「社会派」小説でもある本書は、実は松永菜穂子の理想と現実を描く物語でもあった。最終話が、最高。ラストで辿り着く光景を前に、かつて味わったことのない青苦さが心の奥から迫り上がった。

あわせて読みたい

古野まほろ『女警』(KADOKAWA)

23歳の女性巡査が男の上官を射殺し、拳銃を持ったまま行方不明となった。前代未聞の事件は、なぜ起きたのか。すべては女性巡査の責任なのか? 女警とは、女性であり警察官であるだけではない。娘であること、誰かの恋人や友人でもあること……。元警察キャリアの著者が描く警察×ミステリ。

紹介した書籍

関連書籍

-

レビュー

-

レビュー

-

特集

-

特集

-

レビュー