「最初のひとりがいなくなったのはお祭りの四日後、七月最初の木曜日のことだった」――

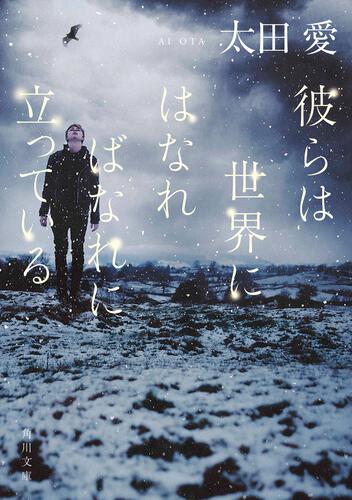

『彼らは世界にはなればなれに立っている』太田愛

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『彼らは世界にはなればなれに立っている』著者:太田愛

『彼らは世界にはなればなれに立っている』文庫巻末解説

解説

『彼らは世界にはなればなれに立っている』をわたしはこう評したことがある。

「これは、過去でも未来でもない「今」だ。目の前にあるのにあなたが見ようとしない現実だ」

本作はいわゆるファンタジー小説ではない。幻想文学でもない。なぜなら、作者がここに描きだした世界は、わたしたちの目の前に現実としてあるものだからだ。その意味では、

とはいえ、舞台となる国も年代も明記されていない。固有名詞ではなく「魔術師」とか「怪力」とか「修繕屋」とか「葉巻屋」などと呼ばれる人たちもいる。その意味では、普遍性のある

あるいは、こうした呼称形式や「コンテッサ(伯爵夫人)」というイタリア語の呼び名が印象的なことから、イタリア発祥の即興喜劇「コメディア・デラルテ」を想起する読者もいるかもしれない。道化役の「アルレッキーノ」、大食漢の「プルチネッラ」など典型化されたストックキャラクターが特徴の劇だ(本作中にはそのほか、ドイツ、東欧、北欧、アラビア語圏、ペルシャ語圏と

■

*この先はすじがきに触れるので、未読のかたは気をつけてください。

誇り高き「塔の地」にある「始まりの町」。それが本作の舞台である。トラック輸送業者の息子トゥーレ、道で行き倒れになっているところを拾われたマリ、代々吸い殻の葉で煙草を自製して売っている葉巻屋、怪しげな魔力をもつという魔術師の四人が語り手となり、町に客船が訪れた祭りの夜に端を発するひとりの女性の

「始まりの町」はかつて「中央府」を擁し、客船が頻々と訪れる町だった。伯爵家がホテルや博物館などをいくつも経営して、町を潤わせ──魔術師が第4章で語るところによれば──先代の伯爵の時代までは、「町には古い商店の並ぶ通りがあ」ったという。また、そこには良き文化もあった。「広場では色々な集会や音楽の演奏、美術作品の展示発表が自由に行われていた」のだ。ところが、そのうち中央府は「勢いに勝る第四の町」へ移され、「始まりの町」の

現伯爵に代替わりしてから、人びとの生活も急に変わった。端的にいうと、中央集権化、全体主義化し、管理体制の強い独裁傾向が強まり、選挙が廃止されて、議員は世襲制に類似したものとなった。いつのまにか民主主義が死に

こうなるとなにが起きるかといえば、決まっている。新陳代謝がおこなわれない独裁組織は内部から腐っていく。そして、腐敗と

法律も機能しなくなる。町政と司法が癒着し、租税を多く払っている金持ち、すなわち〝上級市民〟は罪を逃れ、伯爵の代替わりの頃から増えたという「羽虫」たちに罪を着せようとする。羽虫とは、貧しい移民を指す語のようで、なかには有色人種もいる。町で起きた伝染病の流行までが、この羽虫のせいにされるのである。

ひと言でいえば、ディストピア社会のできあがりだ。

だが、このようなことは、現実世界の過去にも現在にも起きているだろう。

■

冒頭で一枚の写真が提示される。久方ぶりに客船がやってきた祭りの夜に撮られた一葉の写真。語り手のトゥーレはここに写る人びとを見て、深い感慨を抱く。そこに写っているのは、十三歳の自分、伯爵、伯爵の養女コンテッサ(実質、伯爵の妻)、魔術師、褐色の肌を持つマリ、聖愚者を思わせるパラソルの婆さん、怪力、葉巻屋、赤毛のハットラ、判事の息子カイ、そしてトゥーレの父ガスパンと母アレンカだった。

このうち伯爵、コンテッサ、カイ、ガスパンを除く人びとは、「羽虫」と呼ばれる者か、羽虫と町民の血が混じった者だ。住める場所も就ける仕事も、町民たちとは差別され、いわば隔離政策が実施されている。

トゥーレが長らく学校でいじめにあっているのも、母が羽虫だからだ。アレンカは輸送業の父が遠い土地で出会って連れてきたのだった。しかしそれを言えば、コンテッサも伯爵が妻の死後、外遊した際に見染めて養女にした女性なのだ。彼女も羽虫ではないか? という疑問は当然湧くだろう。コンテッサ自身も「そういう人たち(塔の地で生まれ育った人たち)から見れば、私も羽虫ってわけね」と言っている。

とはいえ、彼女は羽虫ではない。少なくとも、羽虫扱いは決してされない。それは一つに、養父の伯爵が

その夜の写真におさまった人びとの身に、この後、つぎつぎと悲劇が降りかかる。コンテッサはわがままで居丈高に見えるが、じつは羽虫たちの暮らしをよく見ており、折々にケアや救いの手を差し延べる。彼女は何者なのか?

■

そもそも「始まりの町」の選挙はどうしてなくなってしまったのだろう? ここには非常に耳の痛いことが書かれている。以前は「民選」と呼ばれる議員を市民が選ぶ制度があった。ところが、投票に行く人がだんだん減り、投票率が半分を割るようになってしまったというのだ。日本も

そこに至るまでには、中央府の「指導部」のさまざまな誘導があったようだ。〈誇りと団結〉を旗印に〈忠誠法〉という新法を制定し、「規則の遵守」「全体への奉仕と調和」「指導者への敬愛と恭順」を掲げて、愛国心と忠誠を徹底して市民に

また、先述したように、音楽、美術、演劇、舞踏、文芸等において、「個人の野放図な創作活動は、美しい団結を

同胞愛と家族愛を主題とした芸術が推奨され、「家長を中心とした正しい家族のあり方も指導されるようになった」という。粘り強く地下出版をつづけていた人たちは逮捕されて矯正施設に送られた。

貧富の格差が広がるにつれ、医療は金持ちだけのものになり、重病人は家族で看取りをすべしと指導される。つまり、万人に平等であるはずの公助や福祉というものが機能しなくなってしまったのだ。

あるとき町にパラチフスが流行すると、その混乱のなか、突然「日報」が廃刊になり、市民は死者数もわからなくなる。市民の耳や目に入る情報や知識を抑制するのが管理国家の

その後、中央府はいよいよ民選の廃止に取りかかる。政府の顔色ばかりうかがっているらしいメディアは、有権者の半分以上は投票しない選挙に

わたしは文学作品においてディストピア当局が採用する「三原則」というものをしばしば挙げるのだが、その一つは、まさに本作にも書かれている「芸術・学術への弾圧」であり、もう一つは「リテラシーと知識の抑制」である。ちなみにもう一つは「妊娠・出産・子育てへの介入」だ。

こうして「始まりの町」はディストピア体制へとみごとな(と言うのもへんだが)変容を遂げたのである。

■

解説の最後に、『彼らは世界にはなればなれに立っている』という詩的なタイトルについて。これは、ルーマニア領(現・ウクライナ)生まれでドイツ語で創作したユダヤ人パウル・ツェランの詩「夜ごとゆがむ」から取ったという。ナチスに迫害されたユダヤ人たちが寒さのなかで凍えているようすを書いた詩だ。この小説と美しく、むごく、響きあうので、一部ではあるがぜひ読んでいただきたい。

夜ごとゆがむ

ここがぼくらの追いすがった者らの

憩う場所──

かれらは時刻を数えまい、

雪片を数えまい、

川のながれを堰 まで辿 るまい。

かれらは世界にはなればなれに立っている。

それぞれがそれぞれの夜のもとに、

それぞれがそれぞれの死のもとに。

無愛想に、頭には何も被 らず、

遠近 の霜を頂いて。

(パウル・ツェラン、飯吉光夫訳)

まるで、『彼らは世界にはなればなれに立っている』に紡がれた世界を詩語に結晶させたようだ。本作でも「川」「雪」「時刻」「頭の被りもの」は重要なアイテムとなっている。

「なぜ町の人間は抵抗しなかったの」とある作中人物は問うが、読者の頭にも同じ問いが浮かぶと思う。しかし「始まりの町」の人びとが最終的には人権をみずから手放したということは忘れてはいけないだろう。

その人権と自由をとりもどすために、作中のあの人物もこの人物もひっくり返った町で力を尽くしたのだ。『彼らは世界にはなればなれに立っている』には、わたしたちの過去も現在も未来も写しとられている。恐るべき傑作だ。

作品紹介・あらすじ

彼らは世界にはなればなれに立っている

著者 :太田愛

発売日:2023年08月24日

社会派エンターテインメントの雄が贈る衝撃作

「わたしたちの過去も現在も未来も写しとられている。恐るべき傑作だ」(解説より) 翻訳家 鴻巣友季子

「最初のひとりがいなくなったのはお祭りの四日後、七月最初の木曜日のことだった」――

ここは〈始まりの町〉。物語の語り手は四人――初等科に通う十三歳のトゥーレ、なまけ者のマリ、鳥打ち帽の葉巻屋、窟の魔術師。彼らが知る、彼らだけの真実を繋ぎ合わせたとき、消えた人間のゆくえと町が隠し持つ秘密が明らかになる。人のなし得る奇跡とはなにか――。

社会派エンターテインメントで最注目の作家が描く、現代の黙示録!

高知市の「TSUTAYA中万々店」書店員、山中由貴さんが、お客様に「どうしても読んで欲しい」1冊に授与する賞、第4回山中賞受賞作。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322303000846/

amazonページはこちら