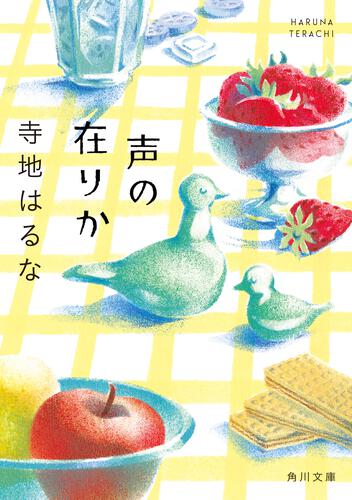

寺地はるな『声の在りか』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!

寺地はるな『声の在りか』文庫巻末解説

解説 よくありたい

清 繭子(エッセイスト)

大学時代、学童指導員のアルバイトをしていた。

あれは夏休みだったと思う。小学校高学年の女の子に、学童クラブの先生が味噌汁の作り方を教えていた。

その子は母子家庭で、母親は毎日遅くまで働き、いつもその子が寝た後に帰ってくるという。「帰ってきたら起こしてねって手紙を書いておいたのに、ママ、また起こしてくれなかったの。おしゃべりしたかったのに」そんなことを言っては、よく手をつないできた。私はその小さすぎる手が、すこし苦手だった。

教室にあるミニキッチンで、先生(要のように男の先生だった)は、だしの取り方、味噌の分量、具の組み合わせまでそれはそれは丁寧に教えていた。とりわけ火の始末については、しつこいくらい何度も。

他の子は、「いいなあ、○○ちゃんだけずるい」と羨ましがったけど、先生がその子だけに教えたのには理由があった。その学童は特別な事情がない限り、小学三年生までしか入れず、高学年はその子一人だったのだ。○○ももうおねえさんなんだから、これくらい作れるようになりな、と先生は言った。いつも自分より下の子たちに囲まれて、どこか居心地悪そうにしている女の子は、このときばかりは得意満面で特別扱いを喜んでいた。

先生のやったことはリスキーだったと思う。その子が一人で家にいるときに味噌汁を作って、万が一火事になったらどうする。

でも、あのとき私は、先生ってすごい、と思った。

集団下校のあと、コンビニに寄って、お弁当を買って、毎日ひとりで食べているというその子の食卓に、自分で作ったお味噌汁が一杯あったなら。

先生はリスクを百も承知で、その子に生きていく力をつけさせようとした。家庭でもなく、学校でもない、その場所で。

私にそんな勇気がなかったのは、ただの学生バイトだったからだろうか。大人になって母になって自分の子が学童に通うようになった今なら、私はその声を持てるのだろうか。

『声の在りか』で希和は、ゆきのちゃんを追いかける。なんだか陰気でジトッとしていて、この子、苦手だと思いながらも追いかける。傍若無人な岡野さん一派にも、食事中にスマホをいじる夫にも、何も言えない希和なのに。誰もあんたに期待してないよ、と母に言われてきた希和なのに。

──ゆきのちゃんの唇が動く。きれいだ。なんの脈絡もなくそう気づく。顔立ちがどうだとか関係なくすべての子どもは基本的にきれいな生きものだ。

そうだった。あの子たちはみんなきれいだった。あの子の手が苦手だったのは、あの子が大人へ向けるまっすぐな気持ちに、こちらが見合っていないことを突きつけられるからだった。

──親の愛は無償かつ無限のものだとされているが、ほんとうは違う。子どもから親に向けられる愛のほうがだんぜん勝っていて、それを使って親は子どもを簡単に支配することができてしまう。

初めて子を産んだとき、深夜に一人、乳をやりながら、とてつもなく不安になった。こんな大切なものを私はちゃんと守れるだろうか。

私の知らないところで、いじめに遭ったら? 地震が起きたら? 交通事故に遭ったら? 病気になったら? それだけじゃない。私自身がこの子の障壁にならずにいられるだろうか。愛し方を間違わずにいられるだろうか。この子の自由を守れるだろうか。

もうこれは、世の中をよくするしかない。同時にこの私を、なるべくよいものにしなければならない。

そう確かに決意したのだったが、怒濤の日々に押し流されて、ふだんはまるっきり忘れ、自分の機嫌で子どもに怒鳴ったり、過剰に口出ししたりして、拙いままで生きている。

希和は普通の人だ。ものすごく、普通の人だ。僻むし妬むし、後ろ向きだし、自分のことは棚にあげるし、偏見で人をジャッジするし、人づきあいにリスクやデメリットを考えてしまうし、手作りいちごシロップなんて作る暇のある己の特権に無自覚だし。希和は、私だ。私たちだ。

でも私たちは、よくあろうとしてきた。母だからじゃない。大人だからだ。

──自分の言葉を使えるようになりたい。誰かの受け売りで話すのではなく。周囲から求められている言葉をさがすのではなく。誰かならこう言うだろうという想像の輪郭をなぞるのではなく、声を発したい。

ずっと、声の在りかを探してきた。自分の中にあるよいものを探してきた。希和が理枝ちゃんと毎日一緒に帰ったように、岡野さんが「勉強はチケット」だと伝えたように、この自分の中にあるはずだから。あの子たちに応えられるきれいなものがあるはずだから。

これは文庫解説文だ。文庫というのはハンディサイズの本で、どこでも持ち歩ける。いつでも手に取れる。『声の在りか』を読み終えて最初に思ったのは、この本が文庫化されてよかった、ということだった。この本は、私たち、普通の人のための本だから。

私は想像する。

希和の母が大型スーパーに入っている書店でこの本を見つけることを。夜勤明け、一人家に帰った江川さんが、妻が置いていった本棚からこの本を取り出してみることを。美亜ちゃんのお母さんが、市の産後ケア施設で第二子が眠る間に、この本を開いてみることを。

「これは私だ」と驚き、恥じ入り、海の底を水圧に耐えながら歩いているような日々をかき分けて、浮上し、水面から顔を出す。息をする。太陽はずっとあるままだったことを知る。

見渡すと、嫌いだと思っていたあの人も、同じように顔を出している。ぽこぽことあちらこちらで大人たちが顔を出し、息をつき、同じ太陽を見上げている。

私たちはいまも、よくあろうとしている。

作品紹介

書 名: 声の在りか

著 者: 寺地はるな

発売日:2024年08月23日

誰かからの受け売りじゃない、わたし自身の「声」を取り戻したい!

「こんなところにいたくない」――希和が見つけた短冊は、息子・晴基の字にそっくりだった。“こんなところ”は家なのか学校なのか。知りたい、でも知りたくない。モヤモヤを抱えつつ、希和は晴基が出入りしている民間学童で働き始める。保護者のLINEグループ、学童で出会う息子の同級生たち、そして夫との関係。ままならない日々の中、希和は自身の声を探し続ける。呼吸することが少し楽になる、あなたのための物語。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000523/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら