文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

(解説:吉田 大助 / 書評家)

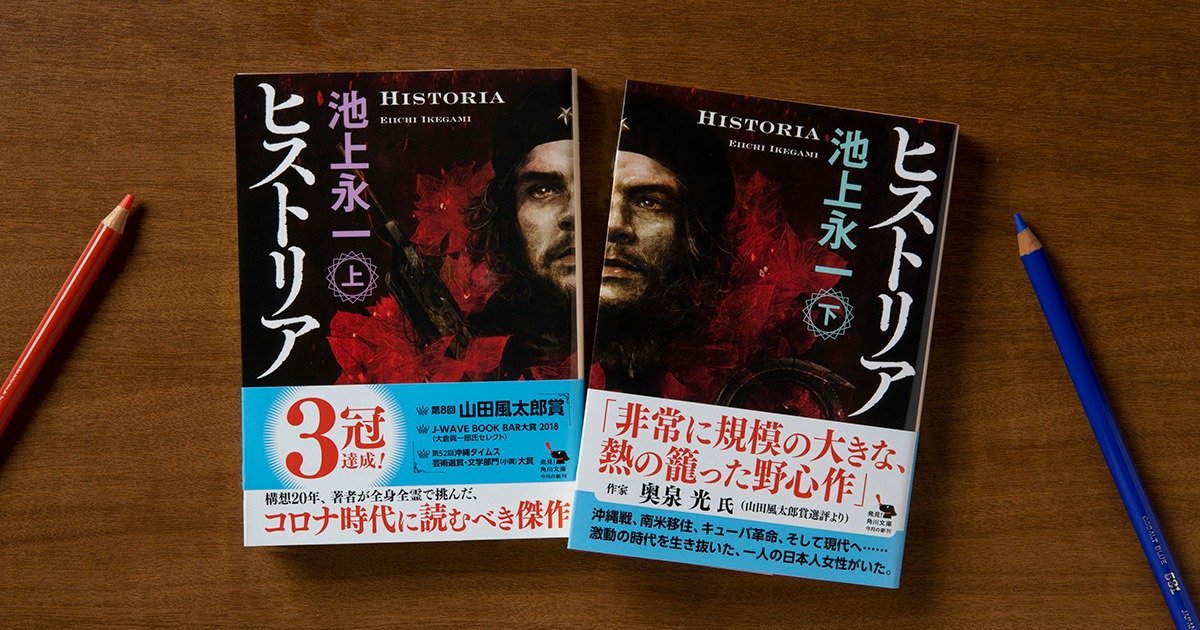

池上永一という作家の歴史を追いかけた時、作家生活二四年目に刊行された第一三作『ヒストリア』ほど、次のような評価がぴったりくる作品はないだろう。「集大成にして新境地」。本作は、一年間で最も面白いと評価されたエンターテインメント作品に贈られる、第八回(二〇一七年度)

著者は一九七〇年五月二四日生まれ、沖縄県出身。三歳までは

「書いてしあわせ、読んでしあわせ」とでも評すべき明朗闊達(めいろうかったつ)な快作、活字の列の間から心地よい南の風が吹き上がってくる。

著者の出身地でありルーツである沖縄の風土や物語性、シリアスな展開においても、どんな体勢からでも繰り出されガラッと空気を変える笑いの感覚、物語世界にずっと浸っていたいと思わされる心地よさ。誕生の瞬間に浴びせられたこの祝福の声は、以降の池上作品を語るうえで今も有効だ。

例えば。幽霊になって二二八年目となる盲目の美少女と、彼女と出会うことでマブイ(魂)を落とした島の少年が世界崩壊の危機に挑む第二作『

いつからか──もしかすると既に第二作の段階から、池上作品は「熱量」「マジックリアリズム」のワードと共に語られるようになった。面白ければなんでもアリ精神で詰め込まれた情報量と超展開が、「過剰!」「そんなバカな!!」という読者の興奮を引き出してきたのだ。物語世界を構成する要素の多くは、沖縄という舞台、沖縄という題材から導き出されている。とはいえ実は、さまざまな物語カルチャーによって培われた著者の尽きせぬ想像力を、なんでもかんでも盛り込める器、「耐熱皿」が、沖縄なのかもしれないなとも思う。

本作『ヒストリア』においても、上述した作風は存分に発揮されている。だから、「集大成」。では、「新境地」の部分はどこにあるのか。それは本文一行目の時点で、しかと刻み込まれている。

一九四五年三月二十三日 沖縄本島。

歴史(ヒストリー)という単語の語源であり、「史書」を意味するラテン語がタイトルに掲げられた本作は、真正面から沖縄の現代史を取り上げた、著者にとって初めての小説である。もちろん、沖縄の物語を語ることは、大なり小なり、沖縄の歴史を語るということでもある。これまでの作品でも描かれてきてはいたが、明らかにフェーズが異なる。

先の日付けを皮切りにリアルタイムで進行していくのは、日本におけるほぼ唯一の本格的な地上戦として知られる、第二次世界大戦終戦間際の沖縄戦の様相だ。〈少女だった〉という記述から十代半ばから後半あたりと推測される「私」こと

ようやく終戦を迎えた沖縄は、〈一万年前の石器時代〉に戻ってしまっていた。煉は〈世界から色みを取り戻す〉ために、あえて着飾り、あえて

そこから先は、著者にとって更なる「新境地」の幕開けだ。いや、作中の表記にならって「新大陸」と言うべきか。煉は事前に聞かされていた「夢の楽園」とは程遠い荒野で、現地在住の日系人・イノウエ兄弟(セーザル&カルロス)や、現地で絶大な人気を誇るチョリータ・プロレスの女王・カルメンらと手を組みながら、商売を行い、農業に従事する。過酷な自然環境に何度もひざまずきながらも、この土地で戦い、この土地に根を下ろすことを決断し続ける。

沖縄からボリビアへ移民した人々の歴史や

著者は山田風太郎賞を受賞した際、「海のないオキナワ」と題された小文を発表している。それは、取材した現地の人々への手紙だ。〈「必ずあなたたちの物語を伝えるから」/取材最終日、日系三世の子どもたちとの別れ際に、そう約束しました。その約束を少しだけ果たせたかな? と今、目頭を熱くしながら受賞を喜んでおります〉。「少しだけ」どころか、大いに果たせている。この物語は、ボリビア移民を知るための「入り口」として機能している。

文芸の世界で、先行事例がないわけではないのだ。例えば、沖縄出身の初の

池上永一が採用したアプローチは、「どエンタメ」にすることだった。資料を読み込み現地取材をかけながら、作品世界の地盤ならしは周到に敢行した。そのうえで、

その人生をも追いかけ始めた物語は、チェ・ゲバラとの恋愛(!)といったエピソードと共に、新たなる歴史を記録することとなる。アメリカとソ連の東西冷戦に象徴される、戦後の世界史だ。核戦争一歩手前まで至った一九六二年のキューバ危機は、知花煉とその仲間たちが防いでいたなんて!! 当然、想像力の

何よりも注目すべきは、終わり方だ。この物語は、一九四五年の沖縄戦及び終戦から始まり、一九七二年の沖縄の本土復帰のピリオドで終わる。この時間軸の切り出し方は、沖縄を舞台にした物語──沖縄文学の「定型」である。「定型」をぶち壊すような物語ばかりを書いてきた作家が、初めてそれを受け入れた作品である、と言える。それはなぜか? 「定型」には、語り継がれてきた力があるからだ。その力をも借りて、著者は沖縄の現代史を語り継ぐこと、読者の胸に直接

本作は、戦後七〇年の区切りに小説誌で連載された。そして二〇二〇年の今は、戦後七五年となった。沖縄戦を肌身で知る人々──知花煉のように当時十代半ばから後半あたりの人々──は、鬼籍に入りつつある。つまり、当事者たちの生の声は消えつつあるという悲しい事実がある。ならば歴史を語り継ぐことはできないのか? まったく違う。何故ならば、過去を生きた人々の言葉は残っているからだ。たとえ残されたものが不完全な断片だったとしても、人間には想像力がある。ならば、書ける。そうした意志と覚悟が、架空のヒロインの「物語」を通して、現実の「歴史」を語る、本作の試みに著者を向かわせたような気がしてならない。その意義は、一〇年後、一〇〇年後により強く体感できるものなのかもしれない、とも思う。

何はともあれとにかく、

▼池上永一『ヒストリア 上』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000921/