大西寿男の「心に刺さったこの一行」──『新編 日本の面影』『猫にご用心』

心に刺さったこの一行

忘れられない一行に、出会ったことはありますか?

つらいときにいつも思い出す、あの台詞。

物語の世界へ連れて行ってくれる、あの描写。

思わず自分に重ねてしまった、あの言葉。

このコーナーでは、毎回特別なゲストをお招きして「心に刺さった一行」を教えていただきます。

ゲストの紹介する「一行」はもちろん、ゲスト自身の紡ぐ言葉もまた、あなたの心を貫く「一行」になるかもしれません。

素敵な出会いをお楽しみください。

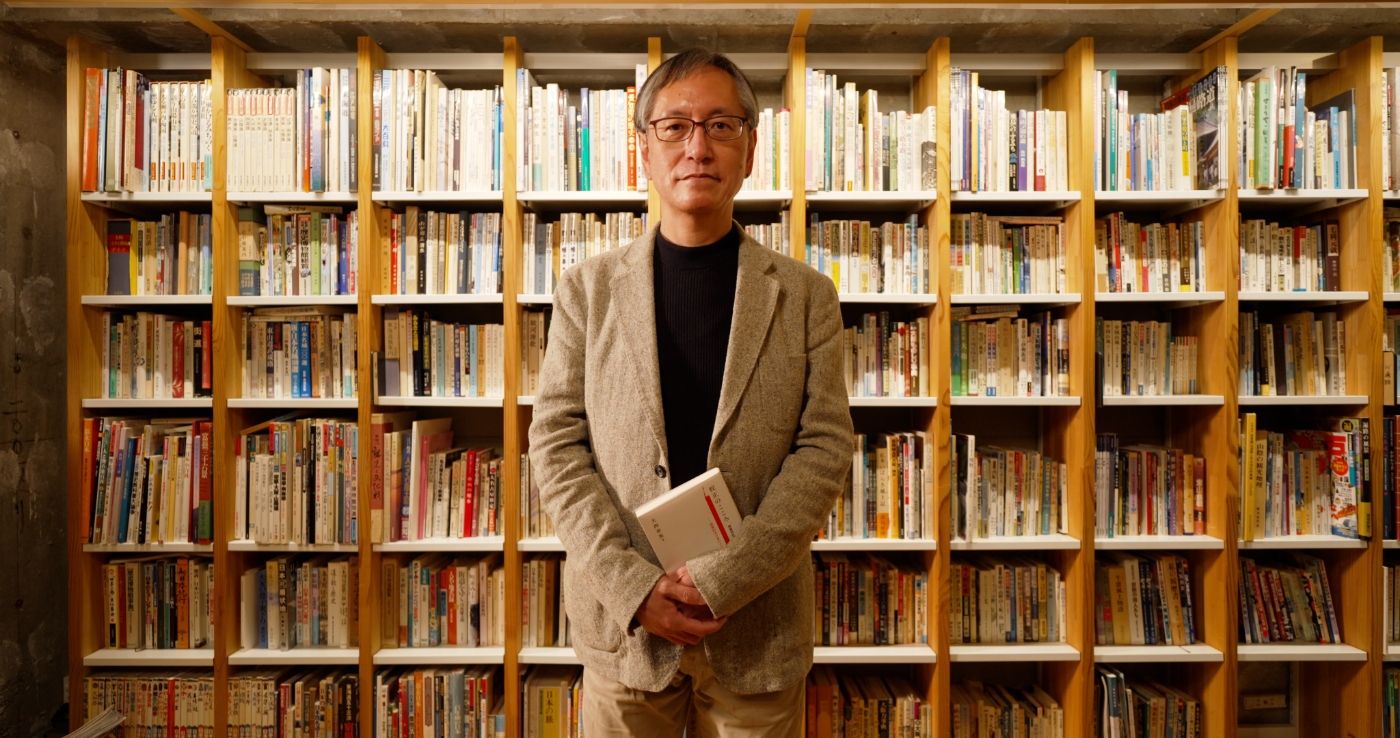

大西寿男の「心に刺さったこの一行」

ゲストのご紹介

大西寿男(おおにし・としお)

校正者/文筆家/一人出版社「ぼっと舎」代表/日本ペンクラブ理事

1962年、兵庫県神戸市生まれ。岡山大学で考古学を学ぶ。

88年より、校正者として、河出書房新社、集英社、岩波書店、メディカ出版、デアゴスティーニ・ジャパンなどの文芸書、人文書を中心に、実用書や新書から専門書まで幅広く手掛ける。

一方で、「ぼっと舎」を開設、編集・DTP・手製本など自由な本づくりに取り組み、企業や大学、カフェなどで校正セミナーやワークショップを担当。技術だけでなく、校正の考え方や心がまえも教える。2016年、ことばの寺子屋「かえるの学校」を共同設立。

著書:『校正のこころ』(創元社)、『校正のレッスン』(出版メディアパル)、『かえるの校正入門』(かえるの学校)他

TV出演:NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」

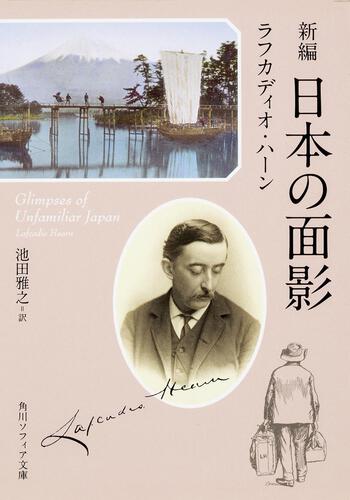

【最近出会った一行】ラフカディオ・ハーン著/池田雅之訳『新編 日本の面影』(角川ソフィア文庫)所収「東洋の第一日目」より

まるでなにもかも、小さな妖精の国のようだ。人も物もみんな小さく、風変わりで神秘的である。青い屋根の小さな家屋、青いのれんのかかった小さな店舗、その前で青い着物姿の小柄な売り子が微笑んでいる。

ラフカディオ・ハーン著/池田雅之訳「東洋の第一日目」より

このおとぎ話のような一節、さて、いつどこの国のことでしょう。

北欧? インドシナ? 北アフリカ?

答えはいまから130年あまり前の日本。

明治23(1890)年4月、太平洋を越えて長い船旅ののち、ヨコハマに降り立ったラフカディオ・ハーンの目に、初めて訪れた日本という「風変わりで神秘的」な国の人と町は、このように映ったのだった。

ラフカディオ・ハーン、のちの小泉八雲。「耳なし芳一(ほういち)」や「雪女」などの『怪談』で知られる。

そこは「青」に彩られた世界──。

彼のエッセイ「東洋の一日目」を読むと、木綿の藍染めが、当時の日本の庶民の暮らしをさまざまな場面で彩っていたことがわかる。

(藍染めは「ジャパン・ブルー」として、また、浮世絵に使われたあざやかな「ベロ藍」は「ヒロシゲ・ブルー」として、すでにヨーロッパで人気を博していた。)

日本はまた、ハーンにとって「小さく」て「かわいらしい」国だったようだ。

「一階よりも二階の方が小さい、方舟のような形をした小さな家」

「それぞれの建物に、一風変わった、特有のかわいらしさがある」

「雀の飛ぶ絵のついた小さな空色の手ぬぐい」

「店員が買い物の最後に縛ってくれる、色のついた組み紐さえ、かわいらしい珍品といえる」

建物や雑貨だけではなく。

農民の日焼けした素足も、ちっちゃなちっちゃな下駄を履いた子供のきれいな足も、真っ白い足袋を履いた娘たちの足も、みんな同じように小さくて格好がいい。

まるで幼な子のように、見るもの聴くものすべてに、目をキラキラと輝かせている異国の男の姿が目に浮かぶ。

このとき、ハーンはもうすぐ40歳になろうかという春。あっという間に日本の魅力のとりこになった彼は、雑誌の特派員記者の仕事をなげうち、8月には英語教師の職を得て島根県松江市の学校に赴任する。小泉セツと結婚するのはこの年の12月のこと(年明けの説もあり)。

いまやAIが自動で、古いモノクロの写真に色をつけてくれる21世紀。私たちはカラフルな画像で、幕末の難しい顔をしたお侍さんや、戦前の銀幕のスタアがにっこり微笑むのを見ることができる。

復元された色がどれだけ正確かはさておき、まるで古いアルバムの中に頭から吸いこまれて、タイムスリップしたみたいな気になる。

戦争中の町や人の暮らし、原爆の被害をリアルにカラーで再現する試みもある。

それは、失われてしまった過去の色彩とともに、いろんな記憶をよみがえらせる試みでもある。

ハーンの筆も、私たちが忘れたり失ってしまったりした色を、そして、確かに生きてそこにいた人たちの息遣いを、その言葉の力によって再びよみがえらせてくれる。

時に写真よりも、ずっと鮮やかに。

この本をひもとけば、まるでハーンの傍に立ち、彼と一緒に旅をして、かつての日本を見つめているみたいだ。

そう感じられるのはなぜだろう。

それはきっと、いまの私たちの知らない日本の姿が描かれているからではなく。

彼の生き生きとした心の動き、初めての日本に触れて、体中の細胞がワクワクと脈打つそのまっさらな感動に、読者も染まっていくからだ。

生成AIが家族にも恋人にもなる21世紀。見慣れた風景、見たくもない顔、心動かされることのない日常の中で、いつの間にか錆びついて発動しなくなった、私たちのセンス・オブ・ワンダー。

ハーンの言葉が、時空を超えて、私たちの感覚を揺さぶる。

【忘れられない一行】ウィリアム・ボールドウィンほか著/大久保ゆう編訳『猫にご用心──知られざる猫文学の世界』(soyogo books、日本印刷)所収「猫にご用心」より

犬のバウワウ、豚のブヒブヒ、猫のギニャア、溝鼠(どぶねずみ)のドタバタ、鵞鳥(がちょう)のガアガア、蜂のブンブン、牡鹿(おじか)のガサゴソ、鴨(かも)のガアガア、白鳥のシンギン、揚焼鍋のガンガン、雄鶏(おんどり)のコッコー、靴下のチクチク、雌鶏(めんどり)のクヮックヮ、鵞羽筆(ペン)のガリガリ、二十日鼠(はつかねずみ)のチョロチョロ、骰子(さいころ)のコロコロ、蛙(かえる)と沼蟇蛙(ぬまひきがえる)のケロケロ、蟋蟀(こおろぎ)のチーチー、くぐり戸のガシャリ、梟のホーホー、野鳥のバサバサ、ならず者のドヤドヤ、奴隷のグーグー、百姓のプープー、少女のキャッキャ、そのほかにもさまざま──たとえば、鈴のリンリン、貨幣のコツコツ、股間のモッコリ、恋人同士のヒソヒソ、千鳥(ちどり)のピョンピョン、ギリギリとペッペッ、ジリジリとコポコポ、ガリガリとゴシゴシ、ジロジロとハテサテ──あまりにもいろいろな雑音が混じり合うので、これでは聞こうとしたところで誰でも耳がだめになりかねない。

ウィリアム・ボールドウィン著/大久保ゆう編訳「猫にご用心」より

松波太郎さんに『月刊「小説」』(河出書房新社、2016年)という作品があって、それは最初、雑誌『文藝』に掲載されて、雑誌の中に雑誌がある!と驚きをもって迎えられたのだった。

その中に、こんなフレーズがあった。

「活字離れだの、説教を垂れることが、“小説”の本望ではないですから。“大説”じゃないんですから。」

「大説」という聞き慣れない言葉に触れて以来、「小説」ってなんだろう、「novel」ってなんだろうという疑問というか問いが、どこかでずっと引っかかっている。

さて、いまここにひとつの「novel」があって、それは「世界で初めて英語で書かれた小説」と目されている。

ウィリアム・ボールドウィンの「猫にご用心」(Beware the Cat)。

この小説、じつは「猫には9つの命がある」「妖猫グリマルキン」といった伝説の出典ともいわれている。

舞台は16世紀半ばのイギリス。物語は、鳥や獣は人と同じように理性をもつか否かという四方山話(よもやまばなし)から始まる。

「ありえない」「いや、確かにある」と議論が平行線をたどるなか、神学者のストリーマ氏が驚くべき体験談を披露する。あろうことか、猫の言葉を聞くために、自ら魔術を駆使して鳥獣の言葉を解する秘薬を調合した。そしてある夜、ついに猫集会に忍びこんで……という、なんともいえない怪奇な幻想の世界。

それにしても、秘薬の調合はなかなかに大変だ。

まず森へ出かけ、ハリネズミを捕らえて帰ると、その肉と、白ぶどう酒、山ハッカ、迷迭香(まんねんろう。ローズマリー)、牛の舌を煮出して蒸留する。

さらに、猫の肝臓と腎臓と脾臓と心臓を……とえんえん魔術の描写が続くのだが、苦手な方もおられるでしょうから、以下略します。

面白いのは、秘薬の調合には、何をどの時刻におこなうかが決定的に重要だということ。

絶妙な効果を得るためには調合の作業を惑星の支配する時間と合わせるのが道理であるから、わたしは正餐(せいさん)前の十時までじっと待ったのだが、つまりはその時刻こそ水星がその運を司る支配星となるためだ。

時と場所、物質を正しく使うことができれば、鉛を金に変えることもできる。その反対に、その手間を惜しんだら、何も叶えられない。魔術とはそういうもの。

近代科学と技術は、世界から闇を奪ったと同時に、効率化によって、宇宙の秘儀からヒトを切り離してしまったのですね。

そのことは、魚の干物を考えるとちょっとわかる。

天日でじっくりと干した魚と、機械で短時間に加工した魚。

(後者を「文化干し」ともいうと知ったときは、驚いたし、なんだか妙に納得した。)

できるなら、文化干しより天日干しの魚を食べたい。

閑話休題。ようやく完成した秘薬を自分自身に試したストリーマ氏は、異様に発達した聴力を獲得する。100マイル四方のありとあらゆる声や物音が彼の鼓膜に殺到し、ぶつかりあい、あふれかえる。

犬のバウワウ、豚のブヒブヒに始まる、冒頭に掲げた長い一節が、それ。

このオノマトペ38連発(!)の原文を見てみたい。

小説(novel)は韻文ではなく散文で書かれたもの、という説が、『月刊「小説」』にも『猫にご用心』の解題にも出てくるけれど、そして、本作はたしかに散文作品なのだけれど、畳みかける擬音・擬態の洪水は、まるでヒップホップ?

「韻文というのは、そうですね、音楽でいうところの、ラップ・ミュージックのようなものでしょう。実際に、ラップ・ミュージックのはじまりと、〔“大説”ではない〕小説のはじまりは、よく似ていると思います」(『月刊「小説」』) *〔 〕内引用者

* * *

本書はいろいろな意味で、なかなか他にはない、ユニークな一冊になっている。

まず表題作が、歴史に埋もれた、知る人ぞ知る稀覯書(きこうしょ)の、本邦初の全訳であること。

翻訳を手がけられたのが、アカデミズムに囚われることなく在野で研究を続けてこられた大久保ゆうさんであること。

その大久保さん自身の手になる懇切丁寧な解説が付されていること。

発行が出版社ではなく、印刷会社の日本印刷株式会社であること。

翻訳はまずウェブで、日本印刷さんのオウンドメディア「soyogo」に発表されたこと。

そして、「soyogo」から生まれた書籍第一弾であること。

(書籍化にあたっては、ボーナストラックとして、関連する5編の猫文学が新たに訳し下ろされている。)

猫好きな人はもちろん、ファンタジー、中世の歴史や魔術の世界、翻訳文学が気になる人は、ぜひ。

〈おまけ〉

本書の「あとがき」に書いてくださっているが、ぼくがNHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」の密着取材を受けていたとき、ちょうどこの作品の連載時で、校正を担当させていただいていた。

大倉山の神戸市立中央図書館に資料を探しに行ったときの様子が、番組の中で紹介されています。

大西さんの最新情報はこちら

ぼっと舎:https://www.bot-sha.com

最新情報とプロフィール:https://www.kosei-no-kokoro.net/お知らせ/

書籍情報

『新編 日本の面影』(角川ソフィア文庫)

著者:ラフカディオ・ハーン

発売日:2000年09月22日

美しい日本の人々と風物を印象的に描いたハーンの代表作『知られぬ日本の面影』を新編集。松江を活写し、日本人の精神にふれた傑作「神々の国の首都」、西洋人として初の正式昇殿を許された出雲大社の訪問記「杵築─日本最古の神社」、微笑の謎から日本人の本質に迫る「日本人の微笑」など、ハーンのアニミスティックな文学世界、世界観、日本への想いを色濃く伝える11編を詩情豊かな新訳で収録。ハーン文学の決定版!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/199999212004/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

『猫にご用心 知られざる猫文学の世界』(soyogo books)

著者:ウィリアム・ボールドウィンほか著/大久保ゆう編訳

発売日:2025年3月28日